Die Finanzierung der Krankenkassen aus der Welt der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist ein immerwährendes Thema der Gesundheitspolitik. In der früheren Welt galt die Regel der paritätischen, also hälftigen Finanzierung durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber – wobei darauf hinzuweisen wäre, dass letztendlich die Arbeitnehmer die Sozialversicherungsbeiträge ökonomisch gesehen immer alleine zu stemmen haben, denn für die Arbeitgeber relevant sind immer die Gesamtpersonalkosten, zu denen eben auch die „Arbeitgeber“-Beiträge zählen. Nun hat es gerade hinsichtlich der Aufteilung der Finanzierungslasten eine ganz erhebliche Veränderung dergestalt gegeben, als dass der Arbeitgeberanteil eingefroren wurde und die zukünftigen Kosten- und daraus resultierend Beitragsanstiege allein von den Versicherten über die „Zusatzbeiträge“ aufzubringen sind, die zudem noch zwischen den Krankenkassen der GKV-Welt unterschiedlich sind je nach finanzieller Verfasstheit der einzelnen Kassen (vgl. dazu den Blog-Beitrag Die Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung müssen es alleine stemmen. Die Lastenverschiebung in der Sozialversicherung hin zu den Arbeitnehmern bekommt ein Update vom 16. Oktober 2015).

Diese Verschiebung und die damit verbundene Unwucht zuungunsten der Versicherten in der GKV wurde bereits in der Vergangenheit ausführlich kritisiert (vgl. dazu bereits am 14. Juni 2014 den Beitrag Und durch ist sie … Zum Umbau der Krankenkassenfinanzierung und den damit verbundenen Weichenstellungen). Nun aber erleben wir – möglicherweise – eine Flucht vor der Konsequenz dieses Umbaus des Finanzierungssystems angesichts der im kommenden Jahr anstehenden Bundestagswahlen.

Da gibt es den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch teilen, zumindest formal. Die eitragseinnahmen der Kassen sowie Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt fließen in den Gesundheitsfonds. Nach einem bestimmten Schlüssel erhält jede Krankenkasse daraus eine monatliche Zahlung. Wenn die sich daraus ergebenden Finanzmittel nicht ausreichen, dann muss die Kasse von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag nunmehr im Sinne eines prozentualen Aufschlags auf den allgemeinen Beitragssatz erheben. Im Schnitt liegen diese in diesem Jahr bei 1,1 Prozent.

Allerdings wird ein Anstieg zum Jahreswechsel 2017 vorhergesagt und bis 2018 könnte der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz bei 1,8 Prozent liegen.

Nun haben wir im Herbst des kommenden Jahres Bundestagswahlen – und da würden Beitragserhöhungen in der GKV, die zudem über den Mechanismus des Zusatzbeitrags ausschließlich von den Mitgliedern der Krankenkassen zu tragen sind, nicht so gut passen. Wie also kann man diese Situation a) vermeiden und b) das dann auch noch mit dem Flüchtlingsthema verknüpfen?

Was aber hat die Frage einer Beitragsanhebung mit dem Flüchtlingsthema zu tun? Diese Verknüpfung muss im Zusammenhang gesehen werden mit der Art und Weise der Finanzierung der Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung der Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Das wurde bereits grundsätzlich behandelt in dem Beitrag Teure Flüchtlinge und/oder nicht-kostendeckende Hartz IV-Empfänger? Untiefen der Krankenkassen-Finanzierung und die Frage nach der (Nicht-mehr-)Parität vom 21. Februar 2016.

Wir haben eine Zweiteilung im Sinne einer 15-Monats-Frist: Flüchtlinge werden in Bezug auf die Sozialsysteme nach einer Wartezeit von 15 Monaten normalen Arbeitnehmern gleich gestellt (zudem haben sie als Asylbewerber keinen Anspruch auf das volle Leistungsprogramm der Gesetzlichen Krankenversicherung, sondern nur auf eine abgespeckte Variante). Wenn sie keinen Job haben – was zunächst für die meisten Flüchtlinge gelten wird, haben sie Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz-IV). Sie erhalten zudem die vollen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, die Beiträge an die jeweilige Kasse zahlt der Bund.

Bereits seit längerem geistern nun Vorhersagen durch den öffentlichen Raum, was das für die GKV bedeuten könnte: Krankenkassen droht Milliardendefizit, so beispielsweise die Überschrift eines Artikels von Timot Szent-Ivanyi. Hintergrund dieser Einschätzung: »Die Höhe der vom Bund übernommenen Beiträge ist aber nicht ansatzweise kostendeckend. Derzeit zahlt der Bund für jeden Hartz-IV-Empfänger rund 90 Euro im Monat. Zwar fehlen noch verlässliche Zahlen, wie hoch die von Flüchtlingen verursachten Gesundheitskosten tatsächlich sind. Es gibt allerdings erste Erfahrungswerte aus Hamburg, die von Kosten in Höhe von 180 bis 200 Euro im Monat ausgehen. Auch in Nordrhein-Westfalen wird dieser Wert für realistisch gehalten. Dabei wird davon ausgegangen, dass viele Flüchtlinge traumatisiert sind und eine umfangreiche medizinische Behandlung benötigen.«

Nun wachsen immer mehr Flüchtlinge in den normalen Schutzumfang durch die GKV hinein und man erwartet ab dem Spätsommer dieses Jahres eine deutliche Zunahme der Hartz IV-Empfänger, wenn das SGB II für die ehemaligen Flüchtlinge zuständig wird – und damit auch die Pauschale greift. Die Bundesregierung steht nun vor dem Szenario, dass sie im Wahljahr 2017 mit der Botschaft konfrontiert wird, dass die Krankenkassen die Zusatzbeiträge anheben müssen, um die nicht-gedeckten Kosten zu finanzieren (die, so der Vorwurf, durch eine zu gering dimensionierte Pauschale für Hartz IV-Empfänger verursacht werden, was allerdings nicht eindeutig belegt ist). Man kann sich in diesem Szenario vorstellen, wie das – ob zutreffend oder nicht – ausgeschlachtet werden kann von den politischen Kräften, die Stimmung machen gegen die Zuwanderung.

Vor diesem Hintergrund ist dann die „Lösung“ verständlich, die solche Überschriften signalisieren: Hermann Gröhe will für Flüchtlinge auf Gesundheitsfonds zugreifen oder auch Milliarden-Finanzspritze für die Krankenkassen: »Fachleute sagen den Krankenkassen für das kommende Jahr steigende Zusatzbeiträge voraus, unter anderem wegen der Flüchtlinge. Im Wahljahr wäre das heikel. Doch jetzt winkt eine riesige Finanzspritze.«

Und woher soll die kommen? Aus Steuermittel? Nein, aus dem Gesundheitsfonds, denn der ist gut gefüllt auch aufgrund der steigenden Beschäftigung und der Lohnerhöhungen in vielen Branchen.

»Die Reserven des Fonds sollten durch eine gesetzliche Regelung um 1,5 Milliarden Euro abgesenkt und das Geld den Kassen zur Verfügung gestellt werden, sagte ein Ministeriums-Sprecher … Der Gesundheitsfonds verfügt derzeit über Reserven von rund zehn Milliarden Euro. Um den Kassen mehr Geld aus der Rücklage zukommen zu lassen, muss die Regierung das Gesetz ändern. Mit der jetzt geplanten Summe von 1,5 Milliarden Euro sollen die Kassen dem Ministerium zufolge konkret bei den Kosten für Flüchtlinge sowie die Aufwendungen zum Aufbau einer Telematik-Infrastruktur unterstützt werden, wozu die Anwendungen rund um die elektronische Gesundheitskarte gehören.«

Und was sagen die Krankenkassen? Zum einen wollen sie mehr: So fordern Vertreter der GKV, die Reserven des Fonds über die vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro hinaus abzusenken. 6,5 Mrd. Euro und damit 35 Prozent einer Monatsausgabe seien als Rücklagen ausreichend, so dass man ausgehend von den 10 Mrd. Euro Reserven 3,5 Mrd. Euro ausschütten könnte.

Auf der anderen Seite gibt es dort offensichtlich ein mulmiges Gefühl, was die Verknüpfung mit den (angeblich) „steigenden Kosten durch die Flüchtlinge“ angeht, man ahnt wohl, um was für ein Reizthema es sich hier handelt. So muss man den Einwurf seitens des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung verstehen, über den da unter solchen Überschriften berichtet wurde:

»Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sieht vorerst keine Notwendigkeit, zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen zusätzliche Milliarden aus dem Gesundheitsfonds zu nehmen … Pfeiffer sagte weiter, im Moment könne noch nicht seriös abgeschätzt werden, wie viele Asylsuchende über den Bezug von Arbeitslosengeld II (ALG II) tatsächlich in die gesetzliche Krankenversicherung kommen. „Davon losgelöst kritisieren wir seit geraumer Zeit, dass die Beiträge für ALG-II-Empfänger generell nicht kostendeckend sind. Wenn es für Krankenkassen derzeit eine echte finanzielle Herausforderung gibt, sind es sicherlich in erster Linie die teuren Reformen des Gesetzgebers und nicht die Asylsuchenden”, fügte Pfeiffer hinzu« , so der Artikel Krankenkassen wollen kein Geld für Flüchtlinge.

Ganz offensichtlich möchte man diesen (vergifteten) Teil des Milliardengeschenks wieder an die Politik zurückreichen.

Und Doris Pfeiffer hat das eigentliche Systemproblem offen benannt – es sind nicht „die“Flüchtlinge, sondern es ist der von mehreren Seiten schon seit längerem vorgetragene Kritikpunkt, dass die Pauschale für Empfänger von Arbeitslosengeld II zu niedrig angesetzt ist (zu den Hintergründen vgl. genauer den Beitrag Teure Flüchtlinge und/oder nicht-kostendeckende Hartz IV-Empfänger? Untiefen der Krankenkassen-Finanzierung und die Frage nach der (Nicht-mehr-)Parität vom 21. Februar 2016).

Und weitere relevante Systemprobleme der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung müssen hier benannt werden, dann wird klar, dass die politisch motivierte, gefährliche Verengung des Problems auf „Flüchtlinge“ völlig unterkomplex ist und von den eigentlich zu diskutierenden Punkten ablenkt:

Neben der Unterfinanzierung der Kassenpauschale für die vielen Hartz IV-Empfänger sind die Zusatzbeiträge an sich aufgrund der mit ihnen einhergehenden einseitigen Verlagerung der Lasten zukünftiger Ausgabenanstiege auf die zahlenden Mitglieder zu nennen (bezeichnenderweise bekommt die Politik Muffensausen genau in dem Moment, wo dieser gewollte Mechanismus greifen würde und eine Bundestagswahl vor der Tür steht, was mehr als ein Geschmäckle hat). Hinzu kommt eine weitere einseitige Belastung, in diesem Fall der Patienten unter den Versicherten – die Zuzahlungen. Man muss sich an dieser Stelle klar machen, dass Zuzahlungen nichts anderes bedeuten als das (teilweise) Vorenthalten einer Kostenerstattung durch die Krankenkasse. Und hier geht es nicht um Peanuts: Zuzahlungen von 3,6 Milliarden Euro sind für die Krankenkassen eine gewichtige Entlastung. Und dann ist da noch der Bundeszuschuss aus Steuermitteln zur Abdeckung der „versicherungsfremden Leistungen“ in der GKV, denn zum einen ist die angesetzte Summe nach Ansicht vieler Kritiker viel zu niedrig und dann wurde die auch noch in den vergangenen Jahren als Steinbruch für Haushaltseinsparungen des Bundes zweckentfremdet. Hinzu kommt die nur noch historisch zu verstehende Verengung der Finanzierungsgrundlagezum einen auf sozialversicherungspflichtiges Erwerbsarbeitseinkommen und zum anderen das dann auch noch bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze, deren Überschreiten dazu führt, dass jeder Euro darüber nicht herangezogen wird zur Finanzierung.

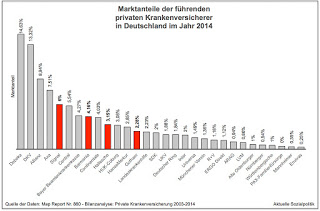

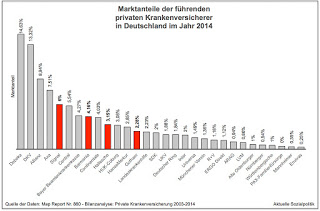

Bei einer System-Betrachtung wäre auch die Dualität zwischen GKV und PKV zu nennen, die dazu führt, dass sich nicht selten „gute Risiken“ aus der Solidargemeinschaft der GKV verabschieden können.

Wenn man diese Stichworte betrachtet, dann wird klar, dass die eigentliche Finanzierungsdebatte in der Krankenversicherung ganz anders aufgehängt werden müsste. Und dabei wären „die Flüchtlinge“ nur ein sehr kleiner Teil der Packung.