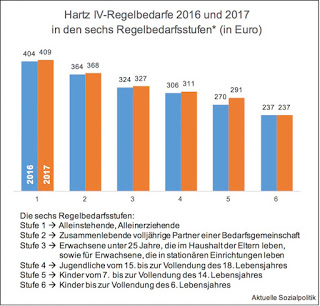

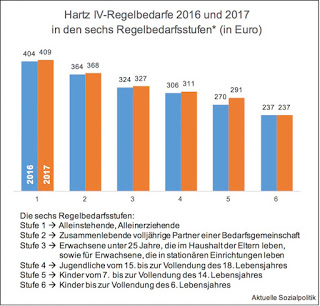

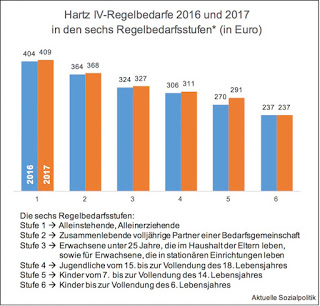

Es geht um 7 Millionen Menschen, das ist nun wirklich keine kleine Gruppe. Und es geht um die Geldleistungen an Menschen, die sich im SGB II, im SGB XII und im AsylbLG befinden und auf diese Leistungen existenziell angewiesen sind. Deren Höhe wird regelmäßig „angepasst“, also erhöht oder eben auch nicht, das nennt man dann eine „Nullrunde“, was natürlich ein Euphemismus ist, denn faktisch ist eine „Nullrunde“ – wir kennen das auch aus anderen Bereichen wie der Rente – eine Kürzung des Realwerts des zur Verfügung stehenden Geldes. Im Hartz IV-System trifft das im kommenden Jahr beispielsweise die ganz Kleinen, also Kinder von ihrer Geburt bis zum 6. Lebensjahr, denn der Geldbetrag für sie – derzeit 237 Euro im Monat für deren Regelbedarf – bleibt auf der gleichen Höhe eingefroren. Da gibt es nichts oben drauf. Im Vergleich dazu fast schon jubeln können die Kinder vom 7. bis zum 14. Lebensjahr (bzw. ihre Eltern, denen das Geld zur treuhänderischen Verwendung überwiesen wird), steigt doch deren Regelbedarf von 270 auf 291 Euro pro Monat, also um 21 Euro, was einen Anstieg von 7,8 Prozent ausmachen wird. Die Eltern dieser Kinder müssen sich hingegen mit 4 bzw. 5 Euro mehr zufrieden geben.

Wer denkt sich sowas aus, wird der eine oder andere fragen? Wie kommt man zu solchen Anpassungen? Man liegt immer richtig, wenn man davon ausgeht, dass das alles eine gesetzliche Grundlage haben muss und wenn es so konkret wird, dann spielen Rechtsverordnungen auch immer eine Rolle. Wie teilt man die Menschen im Grundsicherungssystem in unterschiedliche „Regelbedarfsstufen“ ein und wie bemisst man die – auch mit Blick auf das kommende Jahr anstehende – Anpassung einmal gesetzter Beträge?

Fleißige Referenten in dem für das Grundsicherungssystem zuständigen Bundesarbeitsministerium haben das alles zu Papier gebracht in einem Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Stand: 29.08.2016), der jetzt noch die Ressortabstimmung sowie die Verabschiedung im Kabinett überstehen muss, damit das alles rechtzeitig zum 1. Januar 2017 Wirklichkeit werden kann. Aber wieso ein Gesetz? Geht es nicht (nur) um eine Fortschreibung?

Eine Fortschreibung der Bedarfssätze erfolgt in all den Jahren, für die keine Neuermittlung von Regelbedarfen auf Basis der alle fünf Jahre durchgeführten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) vorzunehmen ist. Das wurde für 2016 noch auf der Basis der EVS 2008 gemacht. Aber für 2017 geht es um eine Neuermittlung, da nunmehr die Daten der EVS 2013 vorliegen (die schon früher hätten herangezogen werden können/müssen, so meine Kritik am 30.11.2015 in dem Beitrag Zahlen können geduldig sein. Hartz IV ist nach den vorliegenden Daten zu niedrig, doch bei den eigentlich notwendigen Konsequenzen sollen sich die Betroffenen – gedulden) sowie nachfolgend am 11.12.2015 in dem Beitrag Hartz IV ist eigentlich zu niedrig, aber … Neues aus einem mehr als 40 Mrd. Euro schweren „System“, in dem man zuweilen sehr unsystematisch für eine ganz bestimmte „Ordnung“ sorgt).

Interessant und erwartbar die Reaktionen unmittelbar nach Bekanntgabe der Anpassungen der Hartz IV-Sätze: Zum einen aus den Reihen der Sozialverbände harsche Kritik: Hartz IV: Paritätischer bezeichnet Regelsatzpläne der Bundesregierung als „Affront“ oder – wenn auch etwas milder formulierend, aber ebenfalls kritisch – die Caritas mit Neuer Hartz-IV-Regelbedarf ist auf Kante genäht. Auch die Oppositionsparteien haben sich entsprechend zu Wort gemeldet: Hartz IV-Regelsatz weiter klein gerechnet, so hat der sozialpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Wolfgang Sprengmann-Kuhn, sein Statement überschrieben. Und die Linken im Bundestag haben diese Pressemitteilung herausgebracht, Katja Kipping zitierend: Frau Nahles, das ist beschämend!

In nicht wenigen Medien hingegen wird man mit einer anderen Sichtweise konfrontiert: Hartz IV ist besser als sein Ruf, so hat Guido Bohsem seinen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung überschrieben: »Die Sozialleistung wird massiv kritisiert. Dabei ist sie eine Errungenschaft.« Darüber kann man nun trefflich streiten, aber es geht ja hier um die Anpassung der Hartz IV-Sätze und dazu schreibt er in seinem Kommentar:

»Eine wesentliche Errungenschaft dabei ist, dass sich die Höhe der Unterstützung inzwischen am Bedarf orientiert, höhere Lebenskosten und Lohnanstiege berücksichtigt werden. Das Verfahren ist nachvollziehbar und überprüfbar – politische Willkür im Positiven wie im Negativen ausgeschlossen.«

Als hätten sie sich abgesprochen stößt Kerstin Schwenn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in das gleiche Horn. Unter der Überschrift Hartz IV mit Methode schreibt sie, zugleich das „gegnerische Lager“ klar im Visier: »Die Erhöhungen folgen dabei strikten Vorgaben – und trotzdem kommt Kritik von den üblichen Verdächtigen. Das hat Methode.« Lesen wir weiter:

»Die üblichen Verdächtigen fallen derweil wieder mit Geschrei auf: die Linkspartei, der Paritätische Wohlfahrtsverband und diesmal auch das Kinderhilfswerk. Dabei folgen die Erhöhungen strikten Vorgaben. So zählt für die Festlegung der Leistungen ein Vergleich: Es wird geprüft, wie viel andere Geringverdiener, die ohne staatlichen Hilfe auskommen, für das tägliche Leben ausgeben, für Essen, Trinken, Kleidung und Mobilität. Sie sind der Maßstab für die Fürsorge des Staates. Außerdem orientiert sich die Anpassung der Grundsicherung an der Lohn- und Preisentwicklung. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Berechnungsmethode längst abgesegnet. Die Kritiker werfen der Regierung nun Trickserei vor und verlangen die Offenlegung der Statistiken.«

Da nähern wir uns doch dem fachlich interessanten Kern der (eigentlich zu führenden) Debatte, die aber mit solchen im „So ist es“-Stil vorgetragenen Feststellungen natürlich gerade im Keim erstickt werden soll. Aber wenn man sich der Sache aus einer fachlichen Sicht widmet, wird man schnell feststellen, dass es eben nicht so ist, dass wir es mit einem rationalen Verfahren zu tun haben, durch das Willkür ausgeschlossen sei und dass das Bundesverfassungsgericht „diese Berechnungsmethode längst abgesegnet“ hat und sich damit jegliche Kritik verbietet.

Wie so viele anderen Dinge in der Sozialpolitik kann man das nur historisch verstehen. Ein wichtiger Meilenstein war sicher das erste Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 (vgl. hierzu BVerfG 9.2.2010 – 1 BvL 1/09 u.a. sowie für eine Analyse dieser wichtigen Entscheidung beispielsweise Anne Lenze: Hartz IV Regelsätze und gesellschaftliche Teilhabe

Das Urteil des BVerfG vom 9.2.2010 und seine Folgen, Bonn 2010). Bei diesem Urteil ist es aber nicht geblieben – weitere Meilensteine waren das Urteil aus dem Jahr 2012 zur Verfassungswidrigkeit der damaligen Höhe der Geldleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz (vgl. dazu BVerfG 18.7.2012 – 1 BvL 10/10 u.a.) sowie dann im Jahr 2014 die vorerst letzte Entscheidung, auf die sich auch die Journalisten in ihrer Kommentierung berufen (vgl. hierzu BVerfG 23.7.2014 – 1 BvL 10/12 u.a. ). Dazu schreiben Anne Lenze und Wolfgang Conrads in ihrem 2015 veröffentlichten Beitrag Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialgerichts vom 23.7.2014 zu den Regelbedarfen und die Folgen für die Praxis:

»Die mittlerweile dritte Entscheidung in vier Jahren, in denen das Bundesverfassungsgericht sich zum Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums geäußert hat, hinterlässt einen äußerst ambivalenten Eindruck. Einerseits werden als sicher geglaubte Errungenschaften aus der ersten Grundsatzentscheidung vom 9.2.2010 fast kommentarlos wieder zurückgenommen, andererseits mäandert das Gericht zwischen einem „noch“ verfassungsgemäßen Zustand der derzeitigen Regelbedarfs-Ermittlung und dem Aufzeigen eines erheblichen verfassungsrechtlichen Korrekturbedarfs hin und her.«

Mit Blick auf die erste Entscheidung des BVerfG aus dem Jahr 2010 merken die beiden Autoren an:

»Die größte Errungenschaft der Grundsatz-Entscheidung vom 9.2.2010 waren die dem Gesetzgeber auferlegten Begründungs-, Transparenz- und Konsequenzgebote bei der Ermittlung des menschenwürdigen Existenzminimums. Da sich die Höhe der Regelleistung nicht aus dem Grundgesetz ableiten lässt, hatte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 9.2.2010 vor allem auf den Grundrechtsschutz durch Verfahren abgestellt. Der wohl radikalste Satz der Entscheidung lautete: Zur Ermöglichung der verfassungsgerichtlichen Kontrolle besteht für den Gesetzgeber die „Obliegenheit, die zur Bestimmung des Existenzminimums im Gesetzgebungsverfahren eingesetzten Methoden und Berechnungsschritte nachvollziehbar offen zu legen. Kommt er ihr nicht hinreichend nach, steht die Ermittlung des Existenzminimums bereits wegen dieser Mängel nicht mehr mit Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG in Einklang“.«

Offensichtlich hat sich das Verfassungsgericht im weiteren Fortgang der Dinge selbst erschrocken über die Folgen für den Gesetzgeber und/oder sich die Kritik eines Teils der Rechtsgelehrten hinsichtlich einer „Übergriffigkeit“ gegenüber der Politik einsichtig gezeigt – wie auch immer, mit der Entscheidung aus dem Jahr 2014 hat das Gericht die Zügel wieder deutlich gelockert, obgleich nicht ganz kapituliert vor der inhaltlichen Aufgabe einer Bewertung, ob die Höhe der Regelbedarfe (noch oder nicht mehr) akzeptabel sei, so kann man die Bewertung von Lenze und Conrads lesen.

Dass das Verfahren, das zu den neuen Regelsätzen im Hartz IV-System geführt hat, eben nicht frei von Manipulation und zumindest mit großen Fragezeichen zu versehen ist, soll an einem Beispiel illustriert werden.

Dazu gehen wir nochmals zurück zum ersten, noch sehr ambitionierten Urteil des BVerfG: In seiner Grundsatzentscheidung vom 9. Februar 2010 hatte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, bei der Auswertung künftiger Einkommens- und Verbrauchsstichproben darauf zu achten, dass diejenigen Haushalte, die von einem Einkommen unterhalb des Grundsicherungsniveaus leben, aus der Referenzgruppe herausgenommen werden.

Um das hier verborgene und eben nicht nur methodische Problem zu verstehen, muss man erinnern dürfen an eine schon vor Jahren vorgetragene Kritik, der sich die damals oppositionelle Frau Nahles vehement angeschlossen hat – um genau das jetzt zu prolongieren. Als die damalige Bundessozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Jahr 2010 die Hartz-IV-Regelsätze neu berechnen ließ, warfen ihr die Kritiker vor, getrickst zu haben, um Geld zu sparen. Von der Leyen geriet in die Kritik, weil sie die einkommensschwächsten 15 Prozent heranzog, um den Hartz-IV-Satz für Alleinstehende zu ermitteln. Zuvor hatten die unteren 20 Prozent als Basis gedient. Ein finanziell gewichtiger Unterschied, da die Gruppe der unteren 15 Prozent ein geringeres Einkommen hat als die unteren 20 Prozent der Haushalte. Aber damit nicht genug. Aus der Vergleichsgruppe der einkommensschwächsten 15 Prozent der Haushalte rechnete das Ministerium die Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger selbst heraus, um sogenannte Zirkelschlüsse zu vermeiden. So weit, so richtig. Aber: Auch die „Aufstocker“ hätte man heraus nehmen müssen, so die Kritiker, also Hartz-IV-Bezieher, die zusätzlich erwerbstätig sind und so wenig verdienen, dass sie aufstockenden Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Und dann gab (und gibt) es noch die so genannten „verdeckt Armen“, also Menschen, die eigentlich Anspruch hätten auf SGB II-Leistungen, diese aber nicht in Anspruch nehmen. Die hätte man auch herausfiltern müssen. Hat man aber nicht. Eine immer noch (und für den „Kostenträger“: Gott sei Dank) keine kleine Gruppe.

Das wurde auch empirisch belegt: In einem vom BMAS in Auftrag gegebenen Gutachten hatte das IAB 2013 ausgeführt, dass in Deutschland 3,1 bis 4,9 Mio. Personen leben, die Sozialleistungen nicht in Anspruch nehmen (vgl. hierzu Mikroanalytische Untersuchung zur Abgrenzung und Struktur von Referenzgruppen für die Ermittlung von Regelbedarfen auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008). Nachfolgend zum IAB-Gutachten vgl. auch die Expertise von Irene Becker: Der Einfluss verdeckter Armut auf das Grundsicherungsniveau, Düsseldorf 2015.

Und die Konsequenz des BVerfG?

Dazu Lenze und Conradis in ihrem Beitrag: »In dem Beschluss vom 23.7.2014 wird nun sehr knapp beschieden, dass die Herausnahme der verdeckt Armen aus der Referenzgruppe überhaupt nicht mehr notwendig sei. Alle Experten seien nämlich der Meinung, dass die Zahl der Haushalte in verdeckter Armut nur im Wege einer Schätzung zu beziffern sei. Auch eine sachgerechte Schätzung sei jedoch mit Unsicherheiten behaftet, weshalb der Gesetzgeber nicht gezwungen sei, zur Bestimmung der Höhe von Sozialleistungen auf eine bloß näherungsweise Berechnung abzustellen.«

Dennoch und fachlich völlig zu Recht spielt das auch heute eine Rolle in der Argumentation der Kritiker, so beispielsweise in der Stellungnahme der Caritas: »Am Beispiel der Energiekosten zeige sich, dass der Regelbedarf nicht ausreichend ist. Zudem dürften verdeckt Arme nicht als Teil der Ausgangsgruppe für die Berechnung der Grundsicherung genommen werden. Seröse Schätzungen haben gezeigt, dass viele Haushalte trotz geringer Einkommen keine Leistungen beantragen. Die Caritas hat wiederholt gefordert, Konsequenzen aus dieser Tatsache zu ziehen und die Referenzgruppe entsprechend zu bereinigen.«

Man könnte und muss weitere kritische Punkte ansprechen. Beispielsweise den bereits von der Caritas aufgerufenen Punkt Energiekosten. Vgl. dazu bereits aus dem vergangenen Jahr den Blog-Beitrag Hartz IV: Teurer Strom, Energiearmut und das ewige Pauschalierungsdilemma. Man könnte auch verweisen auf das Problem nicht-gedeckter Wohnkosten, aus dem dann resultiert, dass die Differenzbeträge aus den Regelleistungen gedeckt werden müssen.

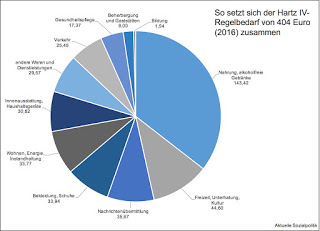

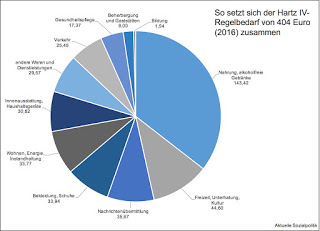

Und es sind wahrlich keine großen Beträge, um die es hier geht. Wenn die Erhöhung zum 1. Januar 2017 kommt, dann stehen für Nahrungsmittel Erwachsenen täglich 4,60 Euro zu und Kindern zwischen 2,67 Euro und 4,72 Euro. Pro Tag.

Es bleibt für den einen oder anderen noch die Frage, wieso den ganz kleinen Kindern nicht einmal ein Euro mehr gewährt wird, während bei den Regelsätzen für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren eine Erhöhung um acht Prozent auf 291 Euro verkündet wurde. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen 0 und 8 Prozent?

Dazu Michael Fabricius in seinem Artikel Das Lebensmittel-Dilemma der Hartz-IV-Empfänger:

Das wird »mit einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes begründet. Der Bedarf an Lebensmitteln und Getränken in dieser Altersgruppe liege deutlich höher als bislang berechnet.

Doch tatsächlich könnte dahinter ein relativ simpler statistischer Effekt liegen. Bei der aktuellen Verbrauchsstichprobe war der Anteil der älteren Kinder signifikant höher als bei der vorangegangenen, wie aus informierten Kreisen verlautet. Und da ältere Kinder nun einmal mehr Nahrungsmittel konsumieren als jüngere, stieg die Bedarfsrechnung sprunghaft an.«

Und Statistik-Freaks sollten an dieser Stelle mal einen Blick in die hinteren Teile des bereits angesprochenen Entwurfs eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Stand: 29.08.2016) werfen. Wenn man sich tief genug eingräbt, dann wird man feststellen, dass beispielsweise die Zahl der Haushalte mit einer bestimmten Kinderzahl, aus deren Verbrauchsverhalten die Regelbedarfe abgeleitet werden, bei 200 bis 300 liegen. Aus denen dann Berechnungen gemacht werden, die für sehr viele Menschen in Deutschland von großer Bedeutung sind. Und wenn man dann weiß, dass die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) zwar ein überaus beeindruckendes Statistikwerk ist, zugleich aber die gewissenhafte und realistische Protokollierung der Ausgaben sowie die Angaben der Einkommen eine Menge Aufwand verursacht und überhaupt erst einmal verstanden und dann über einen längeren Zeitraum auch durchgehalten werden muss, der wird die daraus ermittelten Daten mit Respekt, zugleich aber auch mit einer Grundskepsis betrachten.

Fazit: Journalisten sollten mehr als vorsichtig sein, wenn sie so rigoros in die Welt setzen, dass es sich bei der Anpassung bzw. Neuberechnung der Regelbedarfe um ein unangreifbares Verfahren handelt und Kritik daran nicht zulässig sei.