Am 7. Februar 2018 wurde der Entwurf eines Koalitionsvertrages für die im Geburtskanal steckende Große Koalition veröffentlicht – zeitgleich auch die vereinbarte Verteilung der Ministerien und Namen dazu, was „natürlich“ dazu führt, dass sich ganz viele auf dieses Thema gestürzt haben. Schulz will Gabriel aus dem Außenministerium räumen lassen, zugleich will er gemäß der immer noch üblichen Hinterzimmerabsprachen den Parteivorsitz der SPD an Frau Nahles weiterreichen (obgleich er erst vor kurzem als Vorsitzender wiedergewählt worden ist) und das Finanzministerium wird im Tausch mit dem Wirtschaftsministerium von der SPD gekapert mit Olaf Scholz aus Hamburg als neuem Bundesschatullenmeister. Da ist es nur verständlich, wenn die Medien sich auf diese Seite der Angelegenheit begeben, darüber kann man dann wortreich berichten.

Aber waren da nicht noch inhaltliche Fragen offen, die zu Verhandlungen „bis es quietscht“ (O-Ton Nahles) geführt haben, weil der SPD-Bundesparteitag die sozialdemokratischen Unterhändler mit bestimmten Aufträgen nach den Sondierungen zurückgeschickt haben? Was ist bei diesen Quietsch-Verhandlungen denn nun rausgekommen?

Es waren vor allem zwei vor allem politpsychologisch als Symbolthemen zu verstehende Themenfelder, zu denen irgendwas geliefert werden musst:

Zum einen die von der SPD gewünschte Angleichung der für gesetzlich und privat Versicherte unterschiedlichen Ärzte-Vergütungen, nachdem die „Bürgerversicherung“ an der Unionsmauer bereits in den Sondierungsverhandlungen abgeprallt ist (vgl. zu der Grundproblematik die Beiträge Die „Bürgerversicherung“ wurde in den klinischen Tod sondiert. Und nun ein neuer Anlauf über die unterschiedlichen Vergütungswelten der GKV und PKV? vom 27. Januar 2018 sowie Angleichung der Arzthonorare – „Bürgerversicherung“ durch die Hintertür? Die Krankenkassen halten davon gar nichts vom 30. Januar 2018). Das Ergebnis in diesem Bereich folgt bei einem eher zynischen Bewertungsansatz einem (nicht nur) in der Politik bekannten Ausweichmanöver: Wenn Du nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Wenn man positiver gestimmt ist, dann kann man das vor dem Hintergrund, das hier zwei in mehreren Dimensionen völlig unterschiedliche Vergütungssysteme miteinander fusioniert werden sollen, was nicht nur eine kognitiv schwer bis gar nicht lösbare Aufgabe ist, als Hilferuf an Experten verstehen, wie man ein politisches Ziel auch praktisch umsetzen kann. Aber das scheint hier eher eine naive Interpretation zu sein, denn man kann davon ausgehen, dass die Angleichung eben nicht ein gemeinsames Ziel von SPD und Union ist, sondern bei der Union das Bestreben dominiert, die Kuh vom Eis zu bekommen, ohne irgendwelche inhaltliche Zugeständnisse machen zu müssen. Man hat sich vor diesem Hintergrund auf die folgende Regelung verständigt:

»Sowohl die ambulante Honorarordnung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (EBM), als auch die Gebührenordnung der Privaten Krankenversicherung (GOÄ) müssen reformiert werden. Deshalb wollen wir ein modernes Vergütungssystem schaffen, das den Versorgungsbedarf der Bevölkerung und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet. Dies bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Bundesregierung wird dazu auf Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums eine wissenschaftliche Kommission einsetzen, die bis Ende 2019 unter Berücksichtigung aller hiermit zusammenhängenden medizinischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen Vorschläge vorlegt. Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden.« (Koalitionsvertrag, 07.02.2018, S. 99).

Das ist eine doppelte Absicherung – zum einen auf der Zeitschiene, denn wenn die Kommission Ende 2019 Vorschläge vorlegt, dann müssen die natürlich in aller Tiefe und Ruhe diskutiert und politisch bewertet werden, so dass selbst bei Annahme einer wie auch immer ausgestalteten Angleichungsmöglichkeit die dann noch vorhandene Zeit der restlichen Legislaturperiode nicht mehr reichen wird, so dass man das „leider“ in die nächste Regierungszeit verschieben muss. Zum anderen hat man aber auch gleich jeden tatsächlichen Änderungen vorgebaut durch die Formulierung: „Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden.“

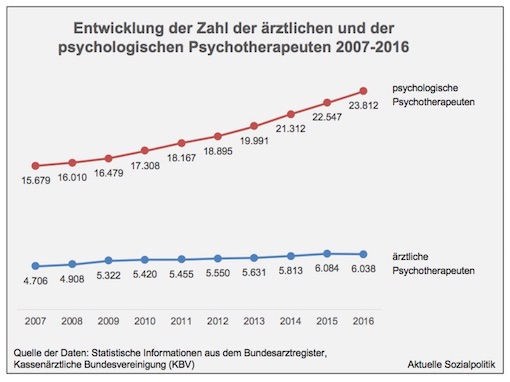

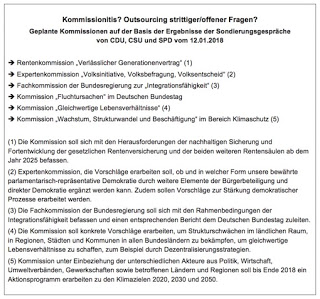

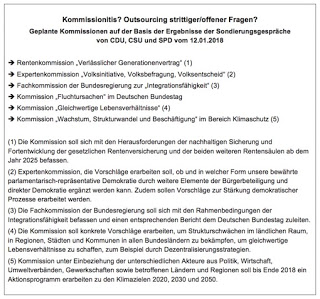

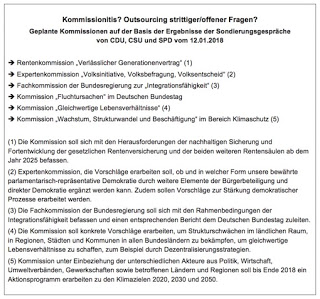

Insofern muss man die nunmehr gefundene Kompromissregelung zur Ärzte-Honorierung abbuchen unter dem Stichwort Kommissionitis – die Abbildung verdeutlicht, dass bereits ohne das Honorarthema sechs teils schwergewichtige Kommissionen vereinbart worden sind, in die wichtige Themen outgesourct werden sollen. Nun kommt also die Nr. 7 hinzu. In diesem Fall hat man geliefert, in dem man Zeit gekauft hat, einer Entscheidung auszuweichen oder das Thema am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Es geht, um nicht nicht missverstanden zu werden, nicht immer bei der Beauftragung von Kommissionen um solche „niederen“ Motive, denn „echte“, also nach Sachverstand zusammengesetzte Kommissionen können bei sehr komplexen und/oder fundamentalen Fragestellungen eine wertvolle Hilfe für die sein, die Entscheidungen treffen müssen. Man darf aber im hier relevanten Fall gehörig daran zweifeln, dass es um so einen Ansatz geht. Das Thema sollte abgeräumt werden, ohne der Sozialdemokratie offen sagen zu müssen, dass da mit der Union nichts gehen wird. „Verfahrenstechnische Neutralisierung“, so kann man das vielleicht zusammenfassen.

Und die befristeten Arbeitsverträge? Hier war die Ausgangslage so, dass der Auftrag an die SPD-Verhandler aus den eigenen Reihen lautete: Abschaffung der sachgrundlosen Befristung im Arbeitsrecht über den Koalitionsvertrag vereinbaren.

Nun kann man trefflich darüber streiten, ob dieses Ziel an sich überhaupt vernünftig war und ist. Das wurde hier schon in mehreren Beiträgen ausführlich erörtert. So am 11. Dezember 2017 unter der Überschrift Immer mehr befristet Beschäftigte? Kommt (nicht nur) darauf an, wie man zählt. Noch komplizierter wird es bei der Frage, ob und was man tun kann oder bereits am 15. Juni 2017: Nicht nur Gewerkschaften sind gegen sachgrundlos befristete Arbeitsverträge. Zugleich werden sie gerne in Anspruch genommen.

Aber man hat sich auf die sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge eingeschossen und – das muss man der Vollständigkeit halber hier erwähnen – die SPD stand nicht alleine mit ihrer Forderung, sondern sie wurde dabei unterstützt vom Arbeitnehmerflügel der Union, der CDA. So konnte man dem Artikel CDU-Arbeitnehmer schwenken auf SPD-Kurs entnehmen, wo der Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, in den Zeugenstand gerufen wird: »Wie die Sozialdemokraten plädiert auch Bäumler für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung im Arbeitsrecht … Der CDA-Vize erinnerte daran, dass sich die CDU in ihrem Wahlprogramm gegen den Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen ausgesprochen habe. Wer keinen unbefristeten Arbeitsvertrag habe, könne kein Wohneigentum erwerben, nicht einmal ein Autokauf auf Kredit komme in Betracht, gab Bäumler zu bedenken. „In der Phase der Familiengründung brauchen junge Menschen Stabilität“, betonte er.«

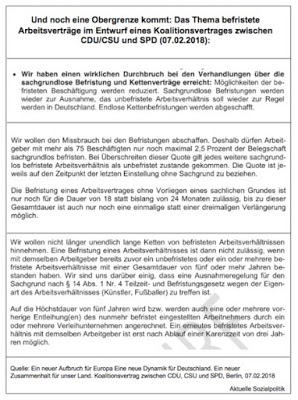

Und angeblich hat man sich gerade in der Endphase der Koalitionsverhandlungen vor allem an der Befristungsproblematik verbissen. Nun aber liegt mit dem Koalitionsvertrag das Ergebnis dieser Auseinandersetzung vor – die hier relevanten Passagen dazu aus dem Koalitionsvertrag sind in der Abbildung am Anfang dieses Beitrags dokumentiert.

Die SPD hat sich mit ihrer Forderung nicht durchsetzen können – die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen bleibt als Instrument im Arbeitsrecht bestehen. Aber ihre Inanspruchnahmemöglichkeit wird zum einen begrenzt und zum anderen sieht die nun gefundene Regelung auch Eingriffe bei den Befristungen mit einem Sachgrund vor.

Für die sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen sind zwei Restriktionen vorgesehen:

- Zum einen wird die maximal zulässige Befristungsdauer von 24 auf 18 Monate abgesenkt und zum anderen darf man dann innerhalb dieses Zeitraums nur noch einmal eine Verlängerung vornehmen statt einer bislang möglichen dreimaligen Verlängerung.

- Zum anderen wird eine Obergrenze eingeführt – für bestimmte Unternehmen, wobei das Fallbeil der Begrenzung fällt in Abhängigkeit von einem Schwellenwert, der an die Beschäftigtenzahl des Unternehmens gebunden wird. In Zukunft müssen wir bei Umsetzung der Vereinbarung unterscheiden zwischen Unternehmen bis und über 75 Beschäftigte. Unternehmen bis zu 75 Beschäftigte können weiter theoretisch so viele sachgrundlos befristet einstellen wie sie wollen, das aber wird den Unternehmen mit mehr als 75 Beschäftigten dann verwehrt. Für sie soll eine Obergrenze von maximal 2,5 Prozent der Beschäftigten gelten. Das löst sogleich spannende Rechenfragen aus: Bei einem Unternehmen mit 76 Beschäftigten liegt die Grenze von maximal 2,5 Prozent bei 1,9 Beschäftigten. Was heißt das jetzt praktisch? Eigentlich, wenn man das „maximal“ berücksichtigt, dürfte nur ein Mitarbeiter sachgrundlos befristet sein, weil 1,9 eben unter 2 liegt. Unabhängig von solchen Denksportaufgaben kann man natürlich die Frage aufwerfen, warum wird diese durchaus harte Grenze (vorher kann man so viel sachgrundlos befristen wie man will, darüber aber nur maximal 2, 5 Prozent) bei 75 Beschäftigten gezogen? Man sollte lieber nicht nach einem auch nur annähernd sachlogischen Grund fragen. Aber die Frage aufwerfen muss man dann schon vor dem Hintergrund dieser Zielbestimmung, die der Neuregelung vorangestellt wird: „Wir wollen den Missbrauch bei den Befristungen abschaffen“. Gut gebrüllt, aber ist es kein Missbrauch, wenn in Unternehmen mit beispielsweise 60 Beschäftigten jede Neueinstellung sachgrundlos befristet vorgenommen wird? Und was machen wir mit der Vorhersage, dass ein Teil der Arbeitgeber gerade angesichts der nun beschlossenen Restriktionen zu den üblichen Umgehungsstrategien greifen und stattdessen mit Sachgrund befristen? Das ist zwar anstrengender als die sachgrundlose Befristung (deshalb haben ja auch viele Unternehmen trotz des Vorliegens eines Sachgrundes zu der anderen Variante gegriffen), aber wenn es sein muss, dann weicht man eben in dieses Feld aus.

Und auch das immer wieder in der Öffentlichkeit thematisierte und skandalisierte Problem jahrelanger Kettenbefristungen wird von den Großkoalitionären adressiert. Dabei musste man erkennen, dass die von den Kritikern immer wieder gerne genannten Beispiele von Kettenbefristungen eben kein originäres Problem der sachgrundlosen Befristungen ist, denn die sind bislang auf 24 Monate gedeckelt, sondern sie sind ein Problem der Befristungen mit einem Sachgrund (vgl. dazu die Kriterien im § 14 TzBfG).

Also bekommen wir auch in diesem Bereich eine weitere Obergrenze, konkret eine von fünf Jahren. Denn in Zukunft sollen Befristungen dann unzulässig sein, wenn die Gesamtdauer der Arbeitsverhältnisse bei einem Arbeitgeber fünf oder mehr Jahre beträgt. Dann ist Schluss, selbst wenn der konkrete und im § 14 Abs. 1 TzBfG normierte zulässige Sachgrund (weiterhin) vorhanden wäre.

Das schafft sofort Anschlussprobleme, die einer Regelung bedürfen. So kann man dem Koalitionsvertrag, der (nicht nur) an dieser Stelle einer mehr als anspruchsvollen Bedienungsanleitung für das Abfassen von Referentenentwürfen im Gesetzgebungsverfahren gleicht, entnehmen, dass auf die Gesamtdauer von fünf Jahren auch vorherige Entleihungen des Arbeitnehmers in dem Unternehmen angerechnet werden müssen. Man könnte an dieser Stelle natürlich sogleich die grundsätzliche Anschlussfrage aufwerfen, warum man dann nicht die Leiharbeit insgesamt in Frage gestellt hat (wenn es um die Abschaffung von Missbrauch geht), aber auch das lassen wir hier.

Gleichzeitig fängt man sofort wieder an mit Ausnahmeregelungen von der neuen Obergrenze – so formuliert der Koalitionsvertrag, dass man sich einig sei, „dass eine Ausnahmeregelung für den Sachgrund nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz wegen der Eigenart des Arbeitsverhältnisses (Künstler, Fußballer) zu treffen ist“.

Das bedeutet: Auch in Zukunft will man solche Fälle nicht gesetzgeberisch ausschließen: »Der aus der Krimiserie „Der Alte“ bekannte Schauspieler Sanoussi-Bliss verkörperte in knapp 170 Folgen über rund 18 Jahre Oberkommissar Axel Richter. Die im ZDF ausgestrahlte Sendung wurde von einer Produktionsfirma im Auftrag des ZDF produziert, mit der Sanoussi-Bliss jeweils pro Folge gesonderte, sogenannte „Mitarbeiter-Verträge“ beziehungsweise „Schauspielverträge“ abschloss. Im September 2014 informierte der Redaktionsleiter des ZDF Sanoussi-Bliss mündlich, dass sein Engagement für die Krimiserie nach zwei noch ausstehenden Folgen (Nr. 391: „Blutige Spur“ und Nr. 392: „Alpenglühen“) enden werde.« Dagegen hat der Schauspieler geklagt – und vor kurzem letztinstanzlich vor dem Bundesarbeitsgericht verloren. Vgl. hierzu den Beitrag von Michael Fuhlrott: Kommissar Richter muss gehen. Die beklagte Produktionsfirma bezog sich explizit auf eine Befristung aufgrund der Eigenart der Arbeitsleistung gem. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG, die sei hier auch sachlich gerechtfertigt. Und um ganz sicher zu gehen hat man dann auch noch die grundgesetzlich geschützte Kunst- und Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3 Grundgesetz (GG) ins Feld geführt. Das BAG hat dann im vergangenen Jahr die besondere Art der Arbeitsleistung, die nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG zulässigerweise befristet erfolgen dürfe, auf der Grundlage des derzeit noch bestehenden Rechts bestätigt. Hinzu, so das BAG, komme sogar eine Befristung gem. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG zusätzlich in Betracht, da der betriebliche Bedarf an den Leistungen des Klägers nur vorübergehend bestanden habe. Die beklagte Firma habe schließlich vom ZDF jeweils nur isoliert Aufträge für einzelne Folgen erhalten und nach Abproduktion einer Folge auf die Beauftragung mit der nächsten Folge warten müssen.

Und nicht nur Künstler haben sich eine Abfuhr beim Bundesarbeitsgericht geholt in Fragen befristeter Arbeitsverträge – auch die explizit im Koalitionsvertrag angesprochenen Fußballer. Vgl. hierzu aus dem Januar 2018 Torwart Heinz Müller verliert Prozess vor Bundesarbeitsgericht: »Fußballprofis verdienen oft Millionen und sind doch prekär beschäftigt, mit Fristverträgen. Der frühere Bundesligatorwart Heinz Müller hatte deshalb geklagt – ohne Erfolg.«

Fazit: Die SPD hat nicht das bekommen, was sie wollte – eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, auch nicht eine Rückkehr zum Grundgedanken dieses Instruments, das 1985 mit dem damaligen „Beschäftigungsförderungsgesetz“ als eine Möglichkeit, vorher Arbeitslose für 12 Monate „auszuprobieren“ um Einstellungshürden zu verringern, eingeführt worden ist, sich zwischenzeitlich aber auf alle Arbeitnehmer „verselbständigt“ hat.

Aber sie hat Korrekturen bekommen, die als eine graduelle Re-Regulierung gedeutet werden können, also eine zeitliche und für einen Teil der Unternehmen auch eine mengenmäßige Begrenzung der Inanspruchnahme der sachgrundlosen Befristungen sowie bei denen mit Sachgrund eine Obergrenze der Inanspruchnahme hinsichtlich der Gesamtdauer.

Das alles macht das sowieso schon komplexe Arbeitsrecht noch komplexer und wirft zwangsläufig zahlreiche Abgrenzungsfragen auf. Von Gerechtigkeitsfragen ganz zu schweigen. Aber das Signal sollte sein – wir tun was. Denn noch müssen die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen und erst wenn diese Hürde genommen ist, kann regiert werden.