Das Jahr 1999 ist ein Meilenstein für die Psychotherapie in Deutschland gewesen – nicht wegen inhaltlicher Durchbrüche, sondern weil seit dem 1. Januar dieses Jahres das Psychotherapeutengesetz (PsychThG), ganz korrekt: das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, das gesundheitspolitische Licht der Welt erblickt hat. Bis zur Einführung des PsychThG durften in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nur Ärzte Psychotherapie durchführen. Diplom-Psychologen konnten jedoch im sogenannten Delegationsverfahren tätig werden. Voraussetzung dafür war eine Weiterbildung in einem anerkannten und zugelassenen Verfahren der Psychotherapie und ein delegierender Arzt. Entsprechend fand psychologische Psychotherapie vorwiegend im Delegationsverfahren statt und das bedeutete, dass die Verantwortung beim delegierenden Arzt verblieb. Mit dem PsychThG hat man neben die Ärzte die psychologischen Psychotherapeuten gestellt und zugleich – bei Vorliegen einer notwendigen Kassenzulassung – den direkten Zugang zu den Töpfen der Krankenkassen für die neuen Leistungserbringer geöffnet. Für die Frage der Kassenabrechnung wichtig ist auch die sogenannte Psychotherapie-Richtlinie. Man kann sich vorstellen, um welche Streitpunkte es in den Folgejahren bis heute ging: Neben der Frage, welche psychotherapeutischen Verfahren aus Kassenmitteln abgerechnet werden dürfen auch die Zahl der Therapeuten, die einen direkten Zugang bekommen zum Kassensystem sowie die tatsächlichen oder unterstellten Bedarfe an psychotherapeutischer Behandlung. Und das alles eingebettet nicht nur in ein umfassendes System der Budgetierung der zur Verfügung stehenden Mittel, sondern zugleich verbunden mit dem System der Verteilung der Mittel für die vertragsärtzliche Versorgung über die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die das auf die Haus- und Fachärzte und nun auch noch auf die psychologischen Psychotherapeuten mit Kassenzulassung aufteilen müssen, was naturgemäß eine Menge harter Verteilungskonflikte im „Haifischbecken“ Gesundheitswesen generiert.

Man muss kein Experte in Gesundheitspolitik sein um sich vorstellen zu können, was das für Menschen bedeuten wird, die einen Bedarf an Psychotherapie haben. Zum einen wurde ihre Versorgung durch die Erweiterung des Systems verbessert. Zum anderen werden sie im System wie andere Patienten auch mit dem Grundproblem konfrontiert, dass budgetierte System zwangsläufig zu Formen der Rationierung greifen (müssen), um die gedeckelten Mittel verteilen zu können. Und eine Form der Rationierung ist es immer, den Zugang zu Leistungen, die man finanzieren muss, zu begrenzen, also das Angebot kleiner zu halten als die Nachfrage, die ja aus unzähligen Einzelfällen besteht und nicht als eine aggregierte Größe, vielleicht sogar noch in organisierter Form auftritt.

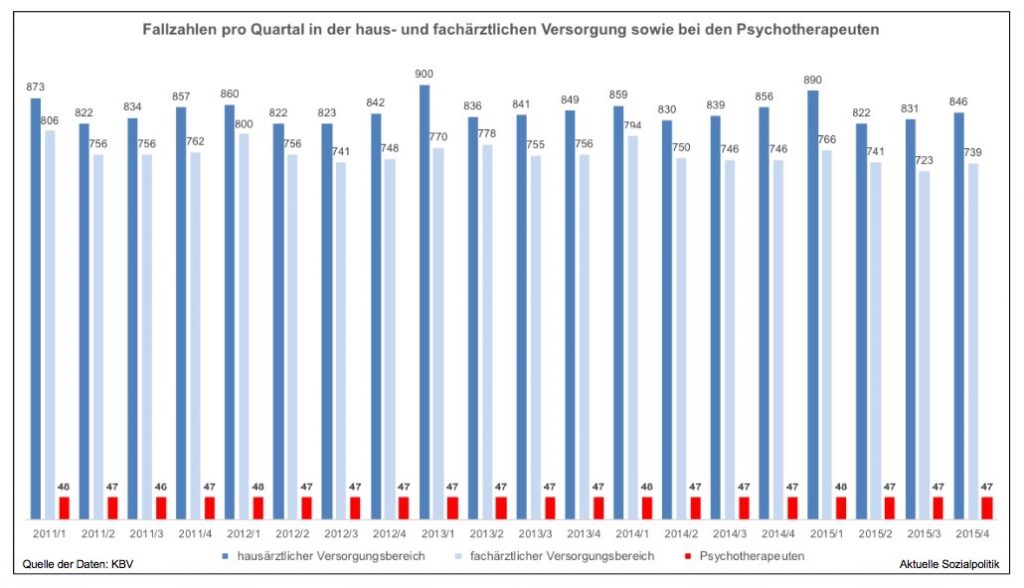

Nun kommt bei den Psychotherapeuten im Vergleich zu den Haus- und Fachärzten eine weitere Besonderheit hinzu, die mögliche Kompensationsbemühungen von Angebotsbeschränkungen verunmöglichen. Die Psychotherapeuten haben nur wenige bis gar keine Möglichkeiten, in die Menge zu gehen, also die Fallzahlen zu erhöhen. Sie können auch kaum wie im haus- oder fachärztlichen Bereich begrenzt möglich, durch eine Delegation von Teilleistungen an nicht-ärztliches Personal die Behandlungsmenge zu erhöhen (es geht hier ausdrücklich nicht um die Frage, ob und mit welchen qualitativen Problemen das verbunden sein kann bzw. ist). Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht für mehrere Jahr, wie begrenzt – und zugleich wie quantitativ überschaubar – die Zahl der Behandlungsfälle pro Psychotherapeut und Quartal ist. Das liegt in der Natur der Sache, bringt es aber mit sich, dass man schlichtweg mehr Psychotherapeuten braucht, wenn sich die Fallzahlen erhöhen bzw. der Bedarf ansteigt.

Und so kann es nicht verwundern, dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder mit zahlreichen Berichten über eine Unterversorgung mit Psychotherapie konfrontiert wurden. Gerade aus den ländlichen und kleinstädtischen Regionen wurde und wird immer wieder berichtet, dass man gar keine Psychotherapeuten findet, ähnliches wird für spezielle Personengruppen gemeldet, vor allem im Sonderbereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und auch für die älteren Menschen.

Besonders offensichtlich ist eine Unterversorgung für jeden nachvollziehbar dann, wenn sich Menschen in einer akuten psychischen Krisensituation befinden – und dann wochen-, teilweise monatelang auf einen ersten Termin bei einem Psychotherapeuten warten müssen, bei dem dann überhaupt festgestellt werden kann, ob und was weiter geschehen sollte.

Nun muss man wissen, dass es für die Betroffenen ein Umgehungsverfahren gab (und gibt), wenn sie an den Mauern des offiziellen Kassensystems abgeprallt sind – das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Gesetzlich Versicherte haben das Recht, zu einem Privattherapeuten zu gehen, wenn sie sonst mehrere Wochen auf eine Behandlung bei einem Therapeuten mit Kassenlizenz warten müssten. Voraussetzung ist, dass es sich um eine „unaufschiebbare Leistung“ handelt. Sie können bei ihrer Krankenkasse einen Antrag stellen, dass diese die Kosten für die Privatbehandlung übernimmt.

Und man muss nur ein paar Jahre zurückgehen, um zu erfahren, dass das auch eifrig genutzt wurde angesichts der Rationierungen im „offiziellen“ System. Am 29. April 2013 meldete sich die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) mit dieser Meldung zu Wort: Ausgaben für Kostenerstattung mehr als verfünffacht. BPtK: Ohne Privatpraxen keine gesicherte psychotherapeutische Versorgung mehr: »Von 2003 bis 2012 haben sich die Ausgaben der Krankenkassen für Kostenerstattungen für Psychotherapie verfünffacht, von knapp acht Millionen Euro auf über 41 Millionen Euro. Allein von 2011 auf 2012 sind sie um 25 Prozent gestiegen.« Die Bewertung der BPtK überrascht nicht: »Die künstliche Verknappung der zugelassenen Psychotherapeuten in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt für die Patienten weiterhin ein großes Problem. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen kommen ihrem gesetzlichen Auftrag nicht ausreichend nach, eine rechtzeitige Behandlung in der Regelversorgung sicherzustellen.«

Damals wurde von vielen Versicherten berichtet, dass ihre Kassen Kostenerstattungsanträge einfach liegen lassen. Darauf hatte das Bundesgesundheitsministerium reagiert und klar gestellt: Die Anträge auf Kostenerstattung gelten als genehmigt, wenn sie nicht innerhalb von höchstens fünf Wochen von der Krankenkasse entschieden werden. Gleichwohl blieb und bleibt ein Problem: Die Patienten müssen selbst aktiv werden: Für einen Antrag auf Kostenerstattung müssen sie nachweisen, dass kein Kassentherapeut sie zeitnah behandeln kann und sich ihr psychisches Problem nicht aufschieben lässt. Nicht alle haben jedoch die Kraft dazu, wie man sich vorstellen kann.

Hinzu kommen praktische Hürden der unterschiedlichen Ausgestaltung: Nach Angaben von Patientenvertretern sollten drei bis fünf Absagen von Kassentherapeuten genügen. Manche Kassen fordern jedoch wesentlich mehr.

Doch selbst wer die Energie für das aufwendige Antragsverfahren aufbringt und alle Hürden gemeistert hat, muss damit rechnen, dass seine Kasse den Antrag komplett ablehnt. Fast 80 Prozent der ersten Anfragen werden abgewiesen, konnte man diesem Artikel vom 30. April 2013 entnehmen: Kassen schikanieren Psychotherapie-Patienten. Interessant auch für die heutige Diskussion die damalige Reaktion der Krankenkassen:

„Grundsätzlich haben wir in Deutschland nicht zu wenig Psychotherapeuten“, so der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Die Unterversorgung sei ein Märchen, vielmehr verursachten die Therapeuten selbst die Wartezeiten. In einer Stellungnahme an SPIEGEL ONLINE heißt es: Therapeuten, die eine volle Stelle bei der Zulassung beantragt haben, sollten „ihre Praxiszeiten auch dementsprechend ausrichten und nicht nur halbtags arbeiten“. Wer weniger arbeiten wolle, um Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen, solle das gerne tun. „Nur darf man dann auch keine volle Stelle beanspruchen und damit die eigene Work-Life-Balance zu Lasten der Patientenversorgung gestalten“.

Mittlerweile hat die Politik auf die vielen Klagen über lange Wartezeiten reagiert. Man hat mit Wirkung zum 1. April 2017 die bereits angesprochene Psychotherapie-Richtlinie geändert. Wir wurden Zeuge des Versuchs, eine gute Absicht – die Verbesserung des Zugangs zur Psychotherapie angesichts der teilweise monatelangen Wartezeiten in der Realität – von Seiten des Gesetzgebers abzubilden: Die Psychotherapie-Richtlinie ist die wesentliche Grundlage für das, was niedergelassene Psychotherapeuten in der gesetzlichen Krankenversicherung leisten und abrechnen können.

➔ Ab dem 1. April 2017 sind Psychotherapeuten verpflichtet, eine spezielle Sprechstunde anzubieten, für die es kurzfristig Termine geben muss („Akutsprechstunde„). Um einen Termin zu bekommen, kann man sich auch an die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen wenden.

➔ Für Menschen, die sehr dringend Hilfe benötigen, gibt es ein weiteres neues Angebot: die Akuttherapie. Wer etwa nicht mehr arbeitsfähig ist, muss gleich behandelt werden. 24 Sitzungen à 25 Minuten stehen dafür ab dem 1. April zur Verfügung. Der Krankenkasse müssen diese Akuttermine nur gemeldet werden, ein Antrag ist nicht nötig. Die Betroffenen sollen schnell Hilfe bekommen, so die Zielsetzung.

Das wurde im vergangenen Jahr auch in der Berichterstattung der Medien aufgegriffen: Psychotherapeuten bieten neue Sprechstunde an. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat damals darauf hingewiesen, dass die neue Sprechstunde auch als eine präventive Maßnahme zu verstehen sei, denn nicht jeder Ratsuchende ist auch psychisch krank, so dass beispielsweise auf Beratungsangebote hingewiesen werden kann. Aber schon damals gab es Hinweise auf mögliche Umsetzungsprobleme:

»Die Wartezeit für eine reguläre Therapie verkürzt sich durch die neuen Regelungen nicht. Im Gegenteil: Die Lage dürfte sich eher noch verschärfen. Schließlich sind die Therapeuten jetzt verpflichtet, zusätzlich Zeit für die neuen Sprechstunden freizuhalten. Außerdem müssen Psychotherapeuten 200 Minuten in der Woche telefonisch erreichbar sein. Dazu müssten aber nicht sie selbst am Telefon sitzen, sondern könnten das an eine Praxishilfe delegieren. Im Prinzip könne in einem ersten Gespräch am Telefon entschieden werden, so Munz, ob jemand sehr rasch in die Sprechstunde kommen sollte oder warten könne.«

Und wie sieht es nun aus, fast ein Jahr nach der an sich lobenswerten Reform? Man kann das holzschnittartig vielleicht so auf den Punkt bringen: Die Patienten kommen schneller dran und müssen länger warten. Nur ein scheinbarer Widerspruch. Dazu die lesenswerte Aufarbeitung der Problematik von Jana Hauschild in ihrem Artikel: Umstrittene Psychotherapie-Reform: „Patienten sind in einer Schleife gefangen“. Ihre ernüchternde Diagnose liest sich so: »Die Psychotherapie-Reform im April 2017 sollte alles besser machen. Menschen in psychischen Krisen oder mit akuten Erkrankungen sollen schneller einen Psychotherapeuten sprechen – und eher Hilfe erhalten. Nicht einmal ein Jahr später wird allerdings deutlich: Die Lage spitzt sich für Therapiebedürftige sogar zu. Sie warten nicht nur weiterhin auf einen Behandlungsplatz, die Kassen blockieren ihnen nun auch vehement alternative Wege.«

Wie das? Zunächst: Die Reform der Richtlinie verschafft den Patienten tatsächlich schneller als zuvor Gehör bei einem Psychotherapeuten, sie erfahren eher, was helfen kann. »Doch wer eine Psychotherapie benötigt, wartet weiterhin auf einen Behandlungsplatz – mitunter sogar länger. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung schätzt, dass Versicherte trotz Reform mehr als 15 Wochen auf den Beginn ihrer Behandlung warten, in manchen Regionen vergeht noch mehr Zeit.«

Die Logik dahinter ist angesichts der hier beschriebenen Besonderheiten der Psychotherapie auch nicht wirklich überraschend: Die neuen Sprechstunden sowie Termine für die neue Akuttherapie gehen schließlich von den gegebenen Kapazitäten der Psychotherapeuten ab. Auf einen Behandlungsplatz müsse eher noch länger gewartet werden als zuvor – wenn man nicht die Zahl der Behandler erhöht. Das wurde nicht oder nur in sehr überschaubarer Dosis getan. Vor diesem Hintergrund ist dann auch dieser Bericht zu lesen: Psychotherapeuten fordern 4000 neue Praxen: Die Bundespsychotherapeutenkammer fordert rund 4.000 zusätzliche psychotherapeutische Praxen in ländlichen Regionen. Hierfür müssten die gesetzlichen Krankenkassen rund 320 Millionen Euro jährlich investieren. Zur Orientierung: Für die ambulante Psychotherapie gaben die Kassen etwa zwei Milliarden Euro aus.

Aber es gibt doch das Kostenerstattungsverfahren, wird der eine oder andere an dieser Stelle anmerken. Und genau hier identifiziert Jana Hauschild in ihrem Beitrag ein neues, für die Versorgung gewichtiges Problem:

»Seit der Reform im April lehnen die Kassen die Kostenerstattung allerdings im großen Stil ab, wie Psychotherapeuten- sowie Verbraucherverbände mit Sorge berichten. „Die Situation hat sich derart verschärft, dass langwierige Antragsverfahren mit Ablehnungen und Widersprüchen eher die Regel als die Ausnahme geworden sind“, schlägt der Berufsverband der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT)… Alarm.«

Hauschild zitiert die Psychotherapeutin Felicitas Bergmann, die bundesweit im Auftrag des DGVT Fallberichte aus der Praxis sammelt: „Meine Kollegen melden übereinstimmend zurück, dass Patienten mutwillig vor immer neue bürokratische Hürden gestellt, unnötig hingehalten oder gar belogen werden“, wird sie zitiert.

»Beschwerden kommen vor allem über die großen Versicherer: AOK, Barmer, DAK, IKK oder Techniker. Den Versicherten würde von Mitarbeitern der Kassen gesagt, es gebe gar kein Kostenerstattungsverfahren mehr oder dass die Anweisung von ganz oben sei, diese durchweg abzulehnen. Es lohne also nicht, das zu versuchen. Die Kassen würden zudem Fristen aussitzen und erst kurz vor deren Ende mitteilen, dass wichtige Dokumente noch fehlen. Oft kommt diese Info nur auf Nachfrage durch den Therapeuten oder schlicht so spät, dass geforderte Unterlagen, wie etwa eine zweite Facharztmeinung, nicht mehr nachgereicht werden können. „Dadurch wird die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungszeit von fünf Wochen ausgehebelt – und Patienten so teilweise über Monate hingehalten“, beklagt Bergmann.«

Und man fühlt sich erneut an das Motiv „Und ewig grüßt das Murmeltier“ erinnert: »In den Ablehnungen selbst verweisen die Kassen fast immer auf die neuen Angebote und fordern die Versicherten auf, die Sprechstunde eines Kassentherapeuten aufzusuchen. Viele der Patienten in den Fallberichten haben das vor dem Antrag bereits getan und nachgewiesen. Die Kassen fordern dann wiederum, erneut einen Sprechstundentermin wahrzunehmen, diesmal vermittelt über die Terminservicestelle.«

Interessant sind auch die Reaktionen der Krankenkassen, von denen Hauschild berichtet – man achte hier wie immer auf die genauen Formulierungen: Die TK schließt aus, dass ihre Mitarbeiter „bewusst Falschinformationen an Versicherte geben, sie hinhalten, bürokratische Hürden stellen oder dass es gar eine derartige ‚Anordnung‘ von oben gibt“. Man würde „Einzelfällen“ aber gerne nachgehen. Die DAK räumt ein, dass es lange Wartezeiten und einen wachsenden Bedarf an psychotherapeutischer Behandlung gibt – und dass die Terminservicestellen diese Probleme nicht lösen können. Die Barmer wiederum betont, dass die Kostenerstattung für den Ausnahmefall gedacht ist und die Einführung von Sprechstunde und Akutbehandlung einen anderen Umgang mit diesen Anträgen erfordert.

Man kann sich an dieser Stelle natürlich fragen, welche – wenn überhaupt – Strategie die Kassen hier verfolgen. Es gibt derzeit zumindest starke Hinweise darauf, dass im Windschatten der an sich gut gemeinten Reform der Psychotherapie-Richtlinie die Kassen den Zugang zum alternativen und von ihnen zu finanzierenden Kostenerstattungsverfahren austrocknen wollen, zumindest werden wie berichtet die Zugangshürden noch höher gezogen.

➔ Dabei geht es, so meine These, nicht nur um das Geld. Vgl. hierzu Krankenkassen sparen Millionenbeträge zu Lasten ihrer psychisch kranken Versicherten mit Blick auf das Kostenerstattungsverfahren: »Die Ausgaben dafür dürften nach Schätzung der DPtV inzwischen annähernd 200 Millionen Euro im Jahr betragen (2012: 45 Millionen Euro mit stark steigender Tendenz).«

➔ Sondern es geht vor allem um die Vermeidung einer Ausweitung der im Kassensystem zugelassenen Psychotherapeuten, denn wenn die Nachfrage im Kostenerstattungsverfahren weiter ansteigen würde, dann müsste man unweigerlich den Punkt erreichen, an dem eine zu geringe Zahl an zugelassenen psychologischen Psychotherapeuten als eigentliches Problem diskutiert wird mit der naheliegenden Folge, dass eine Erhöhung ihrer Zahl unvermeidbar werden würde. Dabei können sich die Kassen zumindest stillschweigend der Sympathie vieler Kassenärztlichen Vereinigungen gewiss sein, denn mehr Zulassungen im System würde deren Verteilungskonflikte zwischen den Haus- und Fachärzten und den psychologischen Psychotherapeuten noch weiter anheizen angesichts der budgetierten Gesamtvergütung, die von den KVen aufgeteilt werden muss. Interessant in diesem Zusammenhang auch die Argumentation von Holger Barth mit Bezug auf seinen Artikel Zulassung auf Sonderbedarf: Bundessozialgericht gebietet konkrete Ermittlungen: »Die zunehmend restriktive Linie der gesetzlichen Krankenkassen bei der Kostenerstattung Psychotherapie liegt auch in der Konsequenz des BSG-Urteils vom 28.06.2017 (B 6 KA 28/16 R) zum Sonderbedarf Psychotherapie. Da hiernach auch das von den Kassen mitzuteilende Ausmaß der Kostenerstattungen einen Sonderbedarf begründen kann, dürfte das Urteil zu einer steigenden Anzahl von aussichtsreichen Anträgen auf Sonderbedarfszulassung Psychotherapie führen, dies auch seitens um ihr Auskommen bangender „Erstattungspsychotherapeuten“. Ein steigender Konkurrenzdruck auf Niedergelassene wird die Folge sein, die wiederum Zulassungsbescheide wegen Sonderbedarfs gegebenenfalls anfechten können.«

Abschließend zu den eigentlich Betroffenen. Auch hier zeigt sich zum einen eine wirklich desaströse Folge der Systemverkrampfungen: Denn gerade Menschen, die sich in einer psychischen Krisensituation befinden, von Pontius zu Pilatus zu schicken, ob bewusst oder faktisch mit der Konsequenz, dass die „schwächeren“ Glieder in der Kette aufgeben, wird die Ungleichheit in der Versorgungsrealität weiter expandieren lassen. Man muss sich eben darüber klar werden, dass es eher die „starken“ Fälle sind, die sich in diesem Systemdurcheinander behaupten können und teilweise mit Hilfe auch werden. So überrascht es nicht, was uns Jana Hauschild berichtet: »Einzelne Anwaltskanzleien haben sich mittlerweile auf die Versicherten und ihre Fälle spezialisiert.« Es erübrigt sich an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass die Inanspruchnahme dieser „Dienstleister“ sicher nicht gleichverteilt sein wird unter den Betroffenen.