Es wird ja immer über „zu wenig“ Geld und rote Zahlen geklagt. Da kommt so eine Meldung doch wirklich wie eine erfreuliche Ausnahmeerscheinung daher: »Der Überschuss für das abgeschlossene Jahr liege bei 4,9 Milliarden Euro, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise der Deutschen Presse-Agentur. Die Nürnberger Bundesbehörde hatte ursprünglich nur mit 1,8 Milliarden Euro gerechnet. Die Rücklagen … erhöhten sich damit auf 10,96 Milliarden Euro. Die Bundesagentur, die sich mit Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert, kommt damit – anders als in früheren Jahrzehnten – weiterhin ohne staatliche Zuschüsse aus. „Die Zahlen zeigen, dass wir gut gewirtschaftet haben“, meinte Weise.« So jedenfalls der Artikel Bundesagentur für Arbeit erwirtschaftet Milliarden-Überschuss, wobei in der Artikelüberschrift das „erwirtschaftet“ nicht in Anführungszeichen gesetzt wurde, wie man es hätte tun müssen. Das Bild bleibt hängen: Frank-Jürgen Weise, der demnächst den Chefsessel der Bundesagentur für Arbeit verlassen wird, hatte wieder einmal vollen „Erfolg“ und kann mit dem Nimbus des hoch effizienten Verwaltungsmanagers in den Ruhestand oder was auch immer abtreten.

Wie erklärt Weise den hohen Überschuss von fast 5 Mrd. Euro in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)? Er wird so zitiert:

»Der hohe Jahresüberschuss ist nach seinen Angaben vor allem auf die gesunkenen Ausgaben für Arbeitslosengeld zurückzuführen. Diese hätten im abgelaufenen Jahr um 1,4 Milliarden Euro unter Plan gelegen. Die Ausgaben für Kurzarbeitergeld und andere Pflichtleistungen sowie die Kosten zur Aus- und Fortbildung von Arbeitslosen seien jeweils um 700 Millionen Euro geringer ausgefallen. „Die Arbeitsagentur-Mitarbeiter haben den guten Arbeitsmarkt genutzt, um viele Leute in Arbeit zu bringen, ohne dass Lohnkosten an die Arbeitgeber oder Maßnahmen zur beruflichen Förderung Arbeitsloser nötig wurden“, erklärte der BA-Chef.«

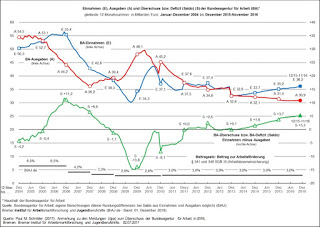

Auch hier lohnt wie immer ein genauerer Blick auf die Zahlen, der zumindest einige Fragen aufwirft, ob die Story so stimmt. Der in Fragen der Arbeitsmarktstatistik überaus penible Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat das getan und am 2. Januar 2017 diese Mitteilung herausgegeben: Anmerkung zu den Meldungen (dpa) zum Überschuss der Bundesagentur für Arbeit in 2016. Darin findet man auch die Abbildung vom Anfang dieses Beitrags.

Bereits am 22. Oktober hatte sich Schröder zu Wort gemeldet: Überschuss der Bundesagentur für Arbeit steigt auf über 5 Milliarden Euro – Rück- und Ausblick:

»In den letzten 12 Monaten, von Oktober 2015 bis September 2016, hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) im sogenannten „Beitragshaushalt SGB III“ nach Berechnung des Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) insgesamt nahezu 5,1 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben. Den Einnahmen in Höhe von insgesamt 35,9 Milliarden Euro, darunter Beitragseinnahmen in Höhe von 30,8 Milliarden Euro, standen Ausgaben in Höhe von 30,8 Milliarden Euro gegenüber, darunter Ausgaben für das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld in Höhe von 14,5 Milliarden Euro und für Leistungen der „aktiven Arbeitsförderung“ in Höhe von 8,0 Milliarden Euro. Der in diesen 12 Monaten gebuchte Überschuss ist der höchste Überschuss in einem 12-Monatszeitraum seit Anfang 2008. Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2016 ist im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit ein positiver Finanzierungsaldo (Überschuss) von deutlich über 5,0 Milliarden Euro zu erwarten.«

Aber bereits am 18.11.2017 meldete sich das BIAJ mit einer Korrektur der Überschusserwartung zu Wort (Der Haushalt der Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2013 bis 2017 – Soll- und Ist-Vergleich), wo schon sehr punktgenau das nun verkündete offizielle Ergebnis vorhergesagt wurde: Die Schätzung des Überschusses wurde auf 5,0 Mrd. Euro nach unten korrigiert.

»Der Grund: Bis dahin war dem BIAJ nicht bekannt, dass aus den erwarteten Überschüssen in 2016 (und 2017) eine Sonderzuweisung in den Versorgungsfonds der BA erfolgen soll. (2016: 502 Mio. Euro; 2017: 703 Mio. Euro) Diese Sonderzuweisung mindert den positiven Finanzierungssaldo.«

Diese Sonderzuweisung an den Versorgungsfonds – aus dem die Pensionen für die (ehemaligen) Beamten der BA mitfinanziert werden sollen – war im Haushalt 2016 nicht geplant gewesen. Ende 2015 wurde für den im Anfang 2008 eingerichtete Versorgungsfonds der BA Ende 2015 ein Mittelbestand in Höhe von 5,04 Milliarden Euro ausgewiesen.

Aber wieder zurück zu der Aussage von Weise, dass die BA die Überschüsse „erwirtschaftet“ habe. „Die Arbeitsagentur-Mitarbeiter haben den guten Arbeitsmarkt genutzt, um viele Leute in Arbeit zu bringen, ohne dass Lohnkosten an die Arbeitgeber oder Maßnahmen zur beruflichen Förderung Arbeitsloser nötig wurden“, so wurde er bereits zitiert sowie sein Hinweis, dass weniger Arbeitslosengeld I-Zahlungen angefallen seien und auch »und andere Pflichtleistungen sowie die Kosten zur Aus- und Fortbildung von Arbeitslosen seien jeweils um 700 Millionen Euro geringer ausgefallen.« Dazu Paul M. Schröder:

»Besonders mit Blick auf die Ausgaben der BA für die „aktive Arbeitsförderung“ … verwundern die Erläuterungen des Vorstandsvorsitzenden: Immerhin war 2016 das erste Haushaltsjahr nach 2009 in dem die BA für „Leistungen der aktiven Arbeitsförderung“ (geringfügig) mehr ausgegeben hat als im jeweiligen Vorjahr. Von 2009 bis 2015 waren die Ausgaben für die „aktive Arbeitsförderung“ von Jahr zu Jahr gesunken.« (vgl. dazu auch die Abb. 3 in Schröder 2016)

Und noch eine Ungereimtheit: Der von Weise erwähnte Anstieg der Beitragseinnahmen – „um rund 155 Millionen Euro“ – stellt sich deutlich anders dar, wenn man die Beitragseinnahmen in 2016 (über 31 Milliarden Euro) mit den Beitragsinnahmen in 2015 (29,9 Milliarden Euro) vergleicht.

Wenn man an dieser Stelle den Blick auf den Sachverhalt etwas weitet, dann muss man hinsichtlich der enormen Überschüsse im BA-Haushalt berücksichtigen, dass das auch als ein Versagen der Arbeitslosenversicherung als Teil der Sozialversicherung gewertet werden kann. Verdeutlichen kann man das an den aktuellen Arbeitslosenzahlen:

Für den November 2016 hat die BA insgesamt 2.531.975 offiziell registrierte Arbeitslose ausgewiesen (nicht in dieser offiziellen Arbeitslosenzahl enthalten sind allerdings 960.000 ebenfalls faktisch Arbeitslose, die in der Zahl der „Unterbeschäftigten“ auftauchen, im November 2016 lag die bei 3.491.569). Nun gibt es zwei Rechtskreise, in denen die Arbeitslosen abgesichert sein können – also das SGB III (Arbeitslosenversicherung) und das SGB II (Grundsicherung). Und die Verteilung der registrierten offiziellen Arbeitslosen verdeutlicht das Problem: 756.094 befanden sich unter dem Dach der Arbeitslosenversicherung, hingegen 1.775.881 im Hartz IV-System, das als steuerfinanziertes und bedürftigkeitsabhängiges Leistungssystem ganz anderen Prinzipien folgt als die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung. Mit anderen Worten: Mit nur noch 29,9 Prozent ist nicht einmal mehr jeder dritte offiziell registrierte Arbeitslose in dem System, das eigentlich für die Absicherung der Arbeitslosigkeit zuständig sein sollte. 70 Prozent der Arbeitslosen befinden sich in der Grundsicherung. Das ist die zahlenmäßige Abbildung der These vom Scheitern der Arbeitslosenversicherung, in den Kategorien des alten deutschen Sozialstaatsmodells mit seiner Vorrangigkeit der Sozialversicherungen kommt das einer Kapitulation gleich.

Die massiven Veränderungen der Sicherungsfunktionalität werden schon seit Jahren im Fachdiskurs beschrieben und problematisiert, vgl. nur als ein Beispiel die Studie Der Bedeutungsverlust der Arbeitslosenversicherung von Peer Rosenthal (2012: 3):

»Ein Blick zurück: Bis zum Jahr 2005 gab es in der Bundesrepublik für Arbeitslose zum einen das ‚klassische‘ Arbeitslosengeld, das als Lohnersatzleistung aus der Arbeitslosenversicherung über Beiträge finanziert wird. Die daran anschließende steuerfinanzierte Arbeitslosenhilfe sollte den Erhalt des individuellen Lebensstandards auf niedrigerem Niveau ermöglichen. Für Personen ohne Ansprüche auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe wurde Sozialhilfe gezahlt. Im Zuge der Reformen nach dem ‚Hartz‘-Konzept wurde die Arbeitslosenhilfe als Bestandteil der Arbeitslosenversicherung abgeschafft. Neu eingeführt wurde das Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich ‚Hartz IV‘ genannt. Das Arbeitslosengeld II soll im Unterschied zur alten Arbeitslosenhilfe nur noch das Existenzminimum sichern. Das ‚klassische‘ Arbeitslosengeld – also der Lohnersatz als Leistung der Arbeitslosenversicherung – wird seitdem als Arbeitslosengeld I bezeichnet.

Bis zur Abschaffung der Arbeitslosenhilfe haben rund 70 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher Leistungen erhalten, die auf ihr vorheriges Einkommen bezogen waren – also entweder Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Aktuell können bundesweit nur noch 28 Prozent der Arbeitslosen Ansprüche auf das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld I geltend machen. Im Land Bremen trifft dies sogar nur noch auf 18 Prozent der Arbeitslosen zu. Das bis 2005 leitende Prinzip der Lebensstandardsicherung hat demnach mit der Einführung von ‚Hartz IV‘ eine massive Schwächung erfahren – zugunsten des Mindestsicherungssystems ‚Hartz IV‘. Die Arbeitslosenversicherung kann im Grunde nur noch als Sonderfall der Risikoabsicherung gegen das soziale Risiko Arbeitslosigkeit gelten.«

Dieser Tatbestand ist zum einen begründet in der Grundlogik einer Arbeitslosenversicherung, die eben nur einen temporären Einkommensausfall durch Erwerbslosigkeit auffangen kann (und soll), was dann zu einem Problem wird, wenn ein Teil der Arbeitslosen mit lang anhaltender Erwerbslosigkeit konfrontiert ist. Zum anderen aber auch durch restriktive Zugangsvoraussetzungen in der Arbeitslosenversicherung (konkret wären hier Rahmenfrist und Anwartschaftszeit zu nennen). Die können von einem nicht geringen Teil der Arbeitslosen schon beim Zugang aus einer Beschäftigung nicht erfüllt werden, so dass sie direkt „durchgereicht“ werden in das Hartz IV-System (und dort nicht erst nach einem Arbeitslosengeld I-Bezug landen).

Beispiel: Im Oktober 2016 sind 204.442 Personen aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt in Arbeitslosigkeit gegangen, davon 49.132 direkt in das SGB II. Das entspricht 24 Prozent. Jeder vierte neue Arbeitslose landet also direkt im Hartz IV-System.

Genau an dieser Stelle könnte man ansetzen, wenn es um die Frage geht: Was tun mit den Überschüssen in der Arbeitslosenversicherung?

Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine erste Übersicht ergibt folgende Optionen:

- Man könnte angesichts der finanziellen Lage und mit Blick auf den eigentlichen sozialpolitischen Auftrag die Sicherungsfunktionalität der Arbeitslosenversicherung (wieder) ausbauen, in dem man die Zugangsvoraussetzungen weniger restriktiv ausgestaltet.

- Man könnte die Ausgaben erhöhen für neue Aufgaben, die von der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung übernommen werden.

- Und man könnte natürlich die Beiträge der Versicherten an die Arbeitslosenversicherung senken und damit eine monetäre Entlastung bei den Beitragszahlern herbeiführen.

Alle drei Optionen werden diskutiert bzw. befinden sich schon in der Umsetzung.

Die Variante Entlastung auf der Beitragsseite wird beispielsweise in diesem Artikel thematisiert: Milliardenüberschüsse am Arbeitsmarkt. Dort findet man diesen Passus:

»Die hervorragende Beschäftigungs- und Kassenlage lässt die Rufe nach Entlastung der Beitragszahler lauter werden. Der Bund der Steuerzahler forderte am Montag eine Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 3 auf 2,5 Prozent für 2017, was zwischen 3 und 4 Milliarden Euro im Jahr kosten würde. Der aktuelle Satz gilt seit 2011. Zuvor war er mehrfach gesenkt worden, 2007 hatte er noch bei 6,5 Prozent gelegen. „Seitdem hat die Bundesagentur eine Milliarden-Rücklage aufgebaut, die sie in diesem Umfang gar nicht benötigt“, kritisiert Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel. Kürzlich hat die Arbeitsagentur selbst gemeldet, dass das Risiko für Beschäftigte, arbeitslos zu werden, derzeit so niedrig ist wie seit 2009 nicht mehr.«

Aber in dem Artikel werden auch eher skeptische Stimmen zitiert: »Etwas vorsichtiger äußerte sich IZA-Direktor Schneider. Während ein zu geringer Finanzpuffer in Abschwungphasen zu einer Erhöhung der Beiträge und damit einer Verschärfung der Probleme am Arbeitsmarkt beitrage, wecke ein zu großes Finanzpolster die Versuchungen der Politik, „die vorhandenen Mittel für sachfremde Wohltaten zu verwenden“. Deshalb könne man über Beitragssenkungen erst nachdenken, wenn das finanzielle Polster größer sei als das, was man im Abschwung brauche. Aus dem Verwaltungsrat der Arbeitsagentur ist zu vernehmen, dass noch deutlich mehr als die bislang gesparten 11 Milliarden Euro nötig seien, damit die Arbeitslosenversicherung ähnlich autonom durch künftige Krisen komme wie durch die Rezession 2008/2009.«

Wie dem auch sei, die Diskussion über eine Beitragssatzsenkung nimmt derzeit Fahrt auf: »Angesichts hohe Überschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit plädieren Politiker von SPD und Union für eine Entlastung der Beschäftigten«, berichtet die FAZ: Koalition prüft Beitragssenkung bei Arbeitslosenversicherung.

Der bereits wertende Hinweis von Hilmar Schneider, dass die Politik versucht sein könnte, „die vorhandenen Mittel für sachfremde Wohltaten zu verwenden“ kann als Überleitung genutzt werden für die Option einer Ausgabenerhöhung für neue Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit als Trägerin der Arbeitslosenversicherung. Man müsste aber richtigerweise ergänzen, dass nicht nur „die“ Politik möglicherweise ein Interesse haben könnte, mit dem (bekannten) Griff in volle Beitragskassen bestimmte Maßnahmen oder Leistungen zu finanzieren, die eigentlich – bei ordnungspolitisch korrekter Verhaltensweise – nicht aus Versicherungs-, sondern aus Steuermitteln zu finanzieren wären, sondern die Bundesagentur für Arbeit selbst hat derzeit im gegebenem institutionellen Gefüge ein sehr großes Eigeninteresse an neuen Aufgaben. Und zwar mit dem Ziel der Existenzsicherung. Das hängt zusammen mit der tektonischen Verschiebung der Absicherung des Risikos Arbeitslosigkeit in das Grundsicherungssystem im Zusammenspiel mit einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsmarktlage für die „guten“ Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III, die dazu geführt hat, dass – zugespitzt formuliert – den Agenturen für Arbeit die Arbeitslosen „ausgehen“, während die Jobcenter, die für das SGB II zuständig sind, im wahrsten Sinne des Wortes absaufen unter den vielen „Kunden“, wie das heutzutage so heißt. Und die nicht nur mit einer erheblich verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und vielen anderen Leistungsbeziehern konfrontiert sind, die in den offiziellen Arbeitslosenzahlen gar nicht auftauchen (man muss hier darauf hinweisen, dass im Jahr 2016 rund 4.310.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Rechtskreis SGB II von einem Jobcenter betreut wurden, wie die BA im neuen Arbeitsmarktbericht für den Dezember 2016 mitgeteilt hat), sondern auch viele neue „Kunden“ bekommen dadurch, dass die Flüchtlinge nun sukzessive in das Hartz IV-System einmünden.

Das führt zu der nur scheinbar widersprüchlichen Situation, dass es im SGB III-Bereich „zu viel“ Personal und in den Jobcentern für die SGB II-Aufgaben „zu wenig“ Personal und das auch noch in Verbindung mit zu wenig Geld gibt. Natürlich könnte der unbedarfte Beobachter der Szenerie auf den an sich ja auch naheliegenden Gedanken einer Umverteilung vom SGB III hin zum Hartz IV-System kommen, aber aufgrund der Trennung der Rechtskreise ist das nicht so einfach bis gar nicht zu realisieren.

Also liegt es aus einer für die BA institutionenegoistisch durchaus verständlichen Perspektive nahe, neue Aufgaben an Bord zu ziehen, mit denen man die eigene Existenz und vor allem den eigenen Personalbestand legitimieren kann. Das ist bereits erfolgt – man denke hier nur an die Teilübertragung von Aufgaben der Jobcenter und aus dem SGB II-System an die Arbeitsagenturen im Gefolge der letzten SGB II-Änderungen:

Personen, die aufstockend zum Arbeitslosengeld I auch Hartz IV-Leistungen beziehen (müssen), werden ab Januar 2017 von den Arbeitsagenturen vermittlerisch betreut, so die BA bereits am 01.08.2016: Kunden der Jobcenter profitieren von Rechtsvereinfachungen. Damit nicht genug.

Unter der Überschrift Neues Programm soll Hartz-IV-Karrieren beenden berichtet Thomas Öchsner: »Ein neues Programm soll Kinder von Hartz-IV-Empfängern davor schützen, ebenfalls den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu verpassen. Es soll mit Mitteln der Arbeitslosenversicherung bezahlt werden … Normalerweise werden Steuergelder für solche Belange verwendet.« Der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) haben in der Altersgruppe der unter 25-jährigen Arbeitslosen etwa 65 Prozent keine abgeschlossene Berufsausbildung. Arbeitgeber und Gewerkschaften im Verwaltungsrat der Nürnberger BA haben ein neues Programm vorgelegt, um Hartz-IV-Karrieren zu stoppen.

»Bislang gibt es bei der Förderung von Jugendlichen mit Ausbildungsdefiziten ein großes Problem: Beziehen ihre Eltern Hartz IV, sind für sie die steuerfinanzierten Jobcenter zuständig. Ist dies nicht der Fall, sind die etwa 150 Arbeitsagenturen ihr Ansprechpartner. Dies gilt auch für bestimmte Förderhilfen oder die Berufsberatung … Die Arbeitgeber … und die Gewerkschaften schlagen nun vor, dass die etwa 150 Arbeitsagenturen künftig grundsätzlich alle jungen Menschen unter 25 Jahren ohne Erstausbildung betreuen und die Arbeitslosenversicherung dies bezahlt … Die Kosten belaufen sich in den nächsten fünf Jahren auf insgesamt mehr als eine Milliarde Euro … Deutlich teurer ist der zweite Teil des neuen Programms: Dabei geht es um Reha-Maßnahmen für Arbeitslose, um den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu befördern. Auch hier gibt es ein Wirrwarr an Zuständigkeiten. Hartz-IV-Empfänger bekommen eine Rehabilitation deutlich seltener als Arbeitslose, die eine Arbeitsagentur betreut. Arbeitgeber und Gewerkschaften plädieren daher dafür, diese Aufgabe komplett die Bundesagentur übernehmen und für zunächst fünf Jahre finanzieren zu lassen. Der Bundesrechnungshof hatte Defizite bei den Reha-Maßnahmen kritisiert. Die Kosten belaufen sich auf vier Milliarden Euro binnen fünf Jahren.«

Und bereits angeschoben ist die nächste, deutlich weiter ausgreifende Stufe der Aufgabenbeschaffung für die Arbeitsagenturen – und hier trifft sich die Arbeitsuche der BA mit den Interessen der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die im Kontext der von ihr vorangetriebenen Debatte über „Arbeit 4.0“ auch die Bundesagentur für Arbeit umbauen möchte hin zu einer Agentur für Qualifizierung. Das nimmt langsam Gestalt an. Und wieder lassen wir den Noch-BA-Chef Weise zu Wort kommen:

»Derzeit würden im Rahmen eines Modellprojekts Bundesagentur-Mitarbeiter darauf vorbereitet, künftig Menschen bei ihrer Berufsplanung in Bezug auf die Wirtschaft 4.0 fundiert beraten zu können. „Eine solche Beratung würde dann beispielsweise auch der 50-Jährige bekommen, der als Aufzugsmonteur in einem Maschinenbau-Unternehmen arbeitet und dessen Arbeit sich gewaltig ändern wird.“ Das Projekt „Lebensbegleitende Berufsberatung“ solle von März 2017 an in drei Arbeitsagenturen in Deutschland erprobt werden … Dem Projekt liege die Annahme zugrunde, dass sich im Zuge der Digitalisierung Berufsbilder schneller verändern als früher. Berufs- und Weiterbildungsberatung müsse sich daher durch das gesamte Erwerbsleben ziehen«, kann man dem Artikel Weise: Spielt nicht, lernt entnehmen.

Heike Göbel hat das unter der Überschrift Karriere vom Amt? entsprechend der solchen Ansätzen ablehnend gegenüberstehenden FAZ-Linie so kommentiert: »Sozialministerin Andrea Nahles hat … Großes mit der Behörde vor. Die soll ausgebaut werden zum Karriereamt für jedermann, zu einer „Arbeitsversicherung“, die nicht nur im Notfall hilft. Drei Agenturen testen die „lebensbegleitende Berufsberatung“ nun. Agentur-Chef Weise verkauft die Neuerung ganz im Sinn der SPD-Politikerin als notwendiges Projekt, um die Wirtschaft in der digitalen Zukunft mit passgenau qualifiziertem Personal zu versorgen und Arbeitslosigkeit vorzubeugen. Wirklich? Hier wird der öffentliche Bildungsauftrag gewaltig überdehnt in der falschen Annahme, der Berufsweg sei in planenden Beamtenhänden gut aufgehoben. Dem Tempo und der bunten Vielfalt der Bedürfnisse privater Unternehmen wird das nicht gerecht. In einer Marktwirtschaft kann es keine Arbeitsversicherung geben. Nahles sollte mit dem Etikettenschwindel aufhören.«

Unabhängig von der Tatsache, dass die (übrigens gerade hinsichtlich der den Qualifizierungsansatz mindestens ergänzenden materiellen Absicherung weitaus umfangreicher angelegte) Idee einer Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung (im engeren Sinne) hin zu einer „Arbeits- bzw. Beschäftigungsversicherung“ schon seit vielen Jahren im Fachdiskurs hin und her gewälzt wird (vgl. hierzu nur das Gutachten von Günther Schmid: Von der Arbeitslosen- zur Beschäftigungsversicherung. Wege zu einer neuen Balance individueller Verantwortung und Solidarität durch eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik, Berlin 2008), kann und muss man die Frage aufwerfen, ob die Arbeitsagenturen des Jahres 2017 wirklich der richtige Ort sein können für einen derart ambitionierten Ansatz, der vor allem ein arbeitsmarktlicht höchst qualifiziertes Beratungspersonal voraussetzen würde. Die BA hat sich seit den „Hartz-Gesetzen“ aber eher im Downgrading der eigenen beraterischen Qualitäten „ausgezeichnet“ und durch eine Industrialisierung des Vermittlungsprozesses, was alles nicht optimistisch stimmt, dass diese große Aufgabe dort in absehbarer Zeit auch realisiert werden könnte, selbst wenn man das wollte.

Bleibt noch die Variante, die Sicherungsfunktionalität der Arbeitslosenversicherung (wieder) auszubauen. Die wird schon seit langem diskutiert und gefordert. Und sie wäre natürlich auch gerade jetzt eine Option. Dabei geht es im engeren Sinne um die weniger restriktive Ausgestaltung der Zugangshürden zu den Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die wie bereits angesprochen vor allem durch Rahmenfrist und Anwartschaftszeit determiniert werden. Oder konkreter den Grundsatz betreffend: Um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu erwerben, muss eine Person innerhalb der letzten 24 Monate (Rahmenfrist) mindestens zwölf Monate (Anwartschaftszeit) beschäftigt gewesen sein.

Da der Anteil flexibler Erwerbsformen immer weiter steigt, ist die Absicherung der Kurzzeitbeschäftigten bei Arbeitslosigkeit in den Fokus der Politik gerückt. Mit Veränderungen bei den beiden Parametern haben sich schon 2012 Elke Jahn und Gesine Stephan in dieser IAB-Veröffentlichung beschäftigt: Leistungsansprüche bei kurzen Beschäftigungszeiten: Arbeitslosengeld – wie lange man dafür arbeiten muss. Die beiden Autorinnen diskutieren die möglichen Vor- wie auch Nachteile einer Veränderung von Rahmenfrist und/oder Anwartschaftszeit. Die Ergebnisse ihrer Berechnungen zeigen, dass es Verbesserungen geben kann, diese aber überschaubar sind. »Wäre im Jahr 2010 die Rahmenfrist von zwei auf drei Jahre verlängert worden, hätten etwa 50.000 Personen zusätzlich Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten. Bei einer Rahmenfrist von zwei Jahren in Kombination mit einer Verkürzung der Anwartschaftszeit von zwölf auf vier Monate hätten vermutlich etwa 250.000 Personen zusätzlich Leistungen bezogen – im Schnitt aber nur für kurze Zeit«, bilanzieren die Wissenschaftlerinnen.

Insofern nicht überraschend: »Die Arbeitslosenversicherung kann die soziale Absicherung von Randbelegschaften nur begrenzt gewährleisten. Ein beträchtlicher Anteil derjenigen Personen, die derzeit nach einer Beschäftigung Arbeitslosengeld II erhalten, hat schon zuvor Leistungen der Grundsicherung bezogen. Auch nach einer Reform, die die Anwartschaftsdauer verkürzt oder die Rahmenfrist verlängert, müsste ein Siebtel bis ein Drittel der zusätzlichen Arbeitslosengeld-I-Bezieher voraussichtlich mit Arbeitslosengeld II aufstocken« (Jahn/Stephan 2012: 8). Eine entsprechende Verbesserung der Rahmenbedingungen beim Zugang zu SGB III-Leistungen wäre übrigens nichts Neues, sondern teilweise lediglich die Rückkehr zu alten Regelungen im Arbeitslosenversicherungsrecht.

Letztendlich wird an dieser Stelle erkennbar, welche Folgen die Beseitigung der alten Arbeitslosenhilfe hatte und hat. Auch mit den seit langem diskutierten Verbesserungen bei den Zugangsregularien wird man das Grundproblem einer beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung nicht wirklich aufheben können – sie kann (und soll) einen möglichst ausreichenden Schutz für eine bestimmte Zeit der Erwerbslosigkeit liefern, aber sie kann, wenn sie der Beitrags- und Versicherungslogik folgt, Probleme zu niedriger Erwerbseinkommen und/oder nur kurzzeitiger Erwerbsarbeits- und damit Beitragsphasen nicht wirklich befriedigend lösen. Damit wären wir dann wieder im alten System der Arbeitslosenhilfe bzw. nach deren Abschaffung im Hartz IV-System. Und dort würde man sich über „zu viel“ Personal und solche Überschüsse freuen.