»Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr bekannte Coronavirus-Infektionen als jedes andere Land«, so eine der vielen Meldungen über die Entwicklung der Corona-Pandemie. Für den 26.03.2020 wurden in den USA 83.800 Corona-Fälle ausgewiesen. Allein für diesen einen Tag wurde ein Zuwachs von 18.100 Fällen registriert, so eine Übersicht der Johns-Hopkins-Universität: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Besonders in New York City, das sich zu einem Hotspot der Neuinfektionen entwickelt hat, verschärft sich die Lage in den medizinischen Einrichtungen dramatisch. Dazu der Beitrag von Marc Pitzke: New York City wird zum Epizentrum der Coronakrise: »Knapp 200 New Yorker sind schon an den Folgen des Coronavirus gestorben: Alte und Junge, Prominente und Unbekannte. Selbst das New York Police Department meldete mehr als 3200 kranke Cops, knapp ein Zehntel der gesamten Truppe. Fast jede dritte neue Corona-Infektion in den USA findet sich mittlerweile in New York City.«

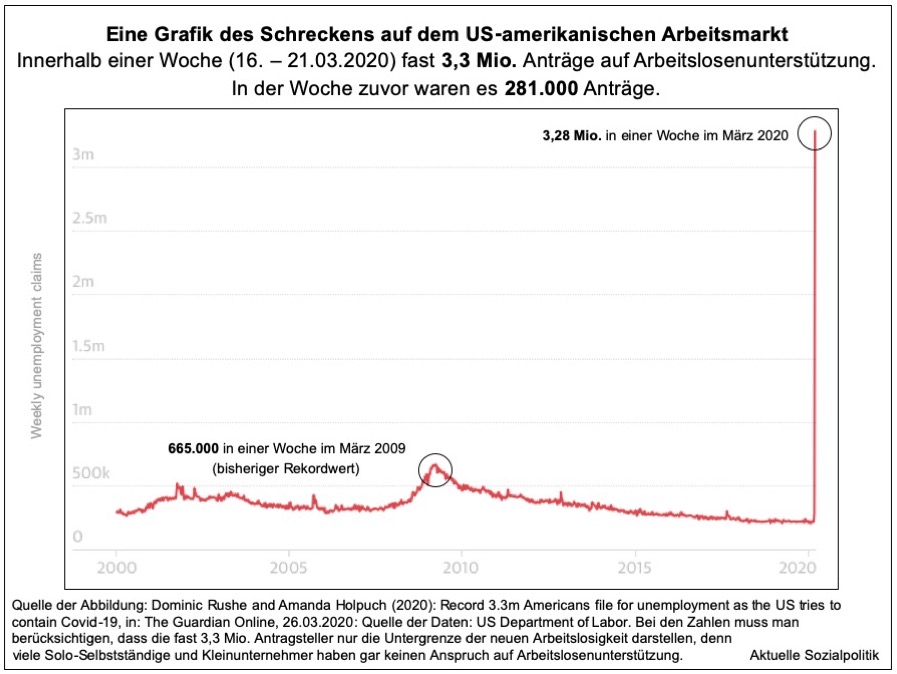

»Die sonst so lebendige 8,6-Millionen-Metropole, seit dieser Woche unter einer Ausgangssperre, ist in Angst erstarrt«, so Pitzke in seinem Bericht aus der Metropole. Und der Shutdown hat – wie in anderen Ländern auch – massive Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben. Und auf den Arbeitsmarkt, der in den USA im Vergleich beispielsweise zu Deutschland, ganz anders strukturiert ist und wo die Auswirkungen für die betroffenen Arbeitnehmer eine ganz andere Dimension haben. Dazu der Blick auf eine selbst für Arbeitsmarktexperten bislang unvorstellbaren Grafik: