Im wahrsten Sinne des Wortes kurz vor Ladenschluss ist es vollbracht worden – Bundestag beschließt Reform der Pflegeausbildung, so ist der entsprechende Bericht des Parlaments überschrieben. »Kurz vor Ende der Wahlperiode hat der Bundestag am Donnerstag, 22. Juni 2017, mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen doch noch die umstrittene Reform der Pflegeausbildung verabschiedet. Die Abgeordneten stimmten für den Gesetzentwurf der Bundesregierung in geänderter Fassung.« Ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehen war ein durchgängig generalistisches Ausbildungskonzept (BT-Drs. 18/7823), das die drei Berufszweige Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege in einer einheitlichen Pflegeausbildung zusammenfassen sollte. Der eigentliche Gesetzentwurf zur Umstellung auf eine generalistische Ausbildung stammt vom 9. März 2016 – und im Vergleich zu dem, was wir jetzt bekommen haben, strahlt er eine ganz eigene Klarheit aus: »Die bisherigen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden reformiert und zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt; die bestehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird aufgehoben. Ergänzend zur fachberuflichen Pflegeausbildung wird eine bundesgesetzliche Grundlage für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung geschaffen. Die neue Ausbildung bereitet auf einen universellen Einsatz in allen allgemeinen Arbeitsfeldern der Pflege vor, erleichtert einen Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebereichen und eröffnet zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Ausbildung wird in ein gestuftes und transparentes Fort- und Weiterbildungssystem eingepasst und die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Qualifikationsstufen in der Pflege verbessert. Die Ausbildung ist für die Auszubildenden kostenlos.« (BT-Drs. 18/7823: 1 f.)

Altenpflege

Die „Pflegemafia“ aus dem Osten reloaded: Organisierte Kriminalität, Geschäfte an und mit alten Menschen und die nicht-triviale Frage: Was tun?

Gerade in der Presse sollte man mit Sorgfalt die Worte wägen und benutzen. Dieser Satz gehört nicht dazu: »Rund 230 überwiegend russische Pflegedienste stehen im Verdacht, ein System für Abrechnungsbetrug aufgebaut zu haben.« Da wird sich der eine oder andere fragen – wieso „russische“ Pflegedienste? Was haben die in Deutschland verloren? Und stimmt das überhaupt?

Der Satz stammt aus diesem Artikel von Anette Dowideit: Hunderte Pflegedienste unter Betrugsverdacht. Und darin schreibt sie, dass das mit den „russischen Pflegediensten“ aus dem Abschlussbericht von Sonderermittlern des BKA und LKA aus Nordrhein-Westfalen hervor gehe, der ihr und dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Der BR veröffentlichte zeitgleich unter der Überschrift Sonderermittler vermuten bundesweites Netzwerk. Dort findet man dann diese Typisierung: »Rund 230 russisch-eurasische ambulante Pflegedienste stehen nach Erkenntnissen deutscher Ermittlungsbehörden im Verdacht, ein bundesweites System zum Abrechnungsbetrug aufgebaut zu haben.« „Russisch-eurasische“ Pflegedienste – das wird ja immer bunter. Natürlich kommen da bei nicht wenigen Lesern unangenehme Assoziationen zur „Russenmafia“ auf. Und die Berichterstattung liefert einiges Futter für diese Einordnung: »Bei einigen der 230 Unternehmen, die dem Betrugsnetzwerk angehören sollen, gehen die Ermittler zudem von Verbindungen zur Organisierten Kriminalität aus. So zum Beispiel wegen der Einrichtung von Scheinfirmen im In-und Ausland, wegen des Verdachts der Geldwäsche oder enger Verflechtungen zur Glücksspielbranche. Unter ehemaligen Firmenbetreibern sollen außerdem auch Personen sein, die von den Behörden in anderem Zusammenhang als Auftragsmörder verdächtigt werden.« Geldwäsche bis hin zu Auftragskillern? Und dann die armen Pflegebedürftigen, die von solchen Gestalten ausgenommen werden?

Nun hat sich die Autorin das nicht ausgedacht, sondern sie zitiert in ihrem Artikel aus einem Abschlussbericht „Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen durch russische Pflegedienste“, den das nordrhein-westfälische LKA gemeinsam mit dem BKA und anderen Länderbehörden erstellt hat. Also doch „russische“ Pflegedienste?

In einem weiteren Artikel von Anette Dowideit unter der Überschrift Die Verbindungen der Pflegemafia zu Auftragsmorden, Geldwäsche und Schutzgeldzahlungen findet man dann zum einen nur einen Hinweis aus der Präsentation des LKA NRW bei der Senatsverwaltung in Berlin, dass »offenbar Verbindungen zu Auftragsmord und in einem Fall zur Terrorgruppe „Islamischer Staat“ nachgewiesen« wurden, aber das bleibt dann so im Raum stehen. Zum anderen aber kann man dem Artikel entnehmen: »Die mutmaßlichen Täter kommen vor allem aus der Ukraine.« Eine Folie der LKA-Präsentation ist überschrieben mit: „Auffällig ist die hohe Anzahl von Firmenverantwortlichen mit einem Migrationshintergrund aus der Ukraine (i.d.R. deutsche Staatsangehörige).“

Also was jetzt – Russen oder Ukrainer? Irgendwie Osteuropäer oder Deutsche (oder eben beides)? Und selbst wenn das Netzwerk der Pflegedienste gesteuert wurde von Osteuropäern, um mal einen Kompromiss zu finden, haben die mit ihren Pflegediensten in Deutschland agiert und dabei – das taucht auch in den aktuellen Bereichen immer wieder auf – auf Ärzte und Apotheker zurückgegriffen. »Oft arbeiten dabei ein, zwei korrupte Ärzte mit Pflegedienstleitern und nur angeblich betreuten Senioren zusammen«, so heißt es in diesem Artikel Die „Pflegemafia“ wird zum Politikum von Hannes Heine.

Nun wird sich der eine oder andere treue Leser dieses Blogs daran erinnern – war das nicht alles schon mal Thema? Genau. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 18. April 2016, wurde hier dieser Beitrag publiziert: Eine russische Pflegemafia inmitten unseres Landes? Über milliardenschwere Betrugsvorwürfe gegen Pflegedienste und politische Reflexe. Und der Beitrag damals beginnt so: Wenn Artikel so anfangen, dann deutet alles auf einen ganz großen Skandal hin: »Sie kommen meist aus Russland, sie sind professionell – und raffiniert. Über Kirchengemeinden suchen sie Kontakt zu Angehörigen von Pflegebedürftigen – und beginnen ihr düsteres, lukratives Business.« Und wer war Autor des erwähnten Artikels? Genau, Anette Dowideit, damals zusammen mit Dirk Banse.

Die beiden wurden so zitiert: »Ambulante Pflege ist ein lukrativer Markt, auf dem sich viele dubiose Anbieter tummeln. Seit Jahren gibt es Berichte über osteuropäische Firmen, die Kranken- und Pflegekassen abzocken, indem sie Senioren als Pflegefälle ausgeben, die in Wahrheit noch rüstig sind.« Und dann kommen bereits fast alle Fallkonstellationen, die auch jetzt wieder durch die Medienwelt getrieben werden. Heute noch angereichert um die Ermittlungserkenntnis, dass es möglicherweise ein bundesweit agierendes Netzwerk der betrügenden Firmen gibt.

Und bereits im Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2015, das im Oktober 2016 vom Bundeskriminalamt veröffentlicht worden ist, findet man dieses Fallbeispiel zur Organisierten Kriminalität im Wirtschaftsleben:

»In einem OK-Verfahren wegen bandenmäßigen Betrugs standen fünf deutsche Staatsangehörige mit russischem Migrationshintergrund im Fokus der Ermittlungen. Seit dem Jahr 2011 betrieben die Beschuldigten einen ambulanten Pflegedienst, um das deutsche Pflegesystem zur eigenen Gewinnmaximierung auszunutzen. Im Zuge der Ermittlungen und Durchsuchungsmaßnahmen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt sowie umfangreiche Erkenntnisse zur bundesweiten Vorgehensweise der Täter gewonnen.

Nicht oder nur zum Teil erbrachte Pflegeleistungen wurden bei den Kostenträgern (Kranken- und Pflegekassen, Sozialämter) abgerechnet. Zur Verschleierung der Betrugshandlungen führten die Mitarbeiter des Pflegedienstes die Pflegedokumentation gemäß den Vorgaben der Rahmenverträge nur unzureichend durch oder nutzten zwei unterschiedliche Dienst‐ bzw. Tourenpläne – den ersten für Abrechnungszwecke, den zweiten für tatsächlich durchgeführte Leistungen.

Um die Anforderungen der Rahmenverträge zu erfüllen, machten die Pflegedienst‐Verantwortlichen gegenüber den Kostenträgern zudem falsche Angaben zum tatsächlich eingesetzten Pflegepersonal bzw. zu deren jährlichen Weiterbildungen. In diesem Zusammenhang wurden Zertifikate für einschlägige Aus- und Weiterbildungen gefälscht, so dass Mitarbeiter mit häuslicher Krankenpflege betraut werden konnten, obwohl die entsprechenden Qualifikationen dafür nicht vorlagen. Weiterhin wurden einige Pflegepatienten in die Betrugshandlungen teilweise eingebunden. Einerseits wurde ihnen Bargeld übergeben oder in Vorbereitung auf das Gespräch zur Pflegeeinstufung auf sie eingewirkt, andererseits wurden einige Mitarbeiter bewusst vom Pflegedienst eingestellt, um die Pflege der eigenen Angehörigen zu übernehmen. Schließlich konnte nachgewiesen werden, dass der überwiegende Teil der Gesellschafter des Pflegedienstes geschäftliche Verbindungen zu anderen Pflegediensten unterhielt.

Kurzbewertung:

Das Ermittlungsverfahren hat gezeigt, welch hohes Schadenspotenzial vom Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen ausgeht. Alleine in diesem Ermittlungsverfahren ist den Kranken- und Pflegekassen sowie den Sozialämtern ein Schaden in Höhe von 1,4 Millionen Euro entstanden.«

Im Grunde war das also alles schon bekannt und wir werden jetzt mit ersten Ergebnissen einer seit Jahren laufenden Ermittlungsarbeit konfrontiert, die man als herkulische Aufgabe verstehen muss, denn es gilt ja, die Betrügereien im Detail nachzuweisen. Und das ist oftmals deshalb so schwierig bis unmöglich, weil hier nicht (nur) eine kriminelle Organisation andere schädigt, sondern wir im Regelfall mit einem Netzwerk mehrere unterschiedlicher Beteiligter konfrontiert sind. In nicht unerheblichem Maße funktionieren diese Betrugsmodelle nur dann, wenn auch die Betroffenen mit von der Partie sind, was man durch direkte Rückflüsse an die „Pflegebedürftigen“ oder Beteiligung der Angehörigen an den enormen „Gewinnmitnahmen“ der kriminellen Pflegedienste aus dem bestehenden System erreicht. Aber immer muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Pflegedienste gemeinsame Sache mit Patienten und mit Ärzten machen und Leistungen abrechnen, die es nicht gab – zum Schaden aller Versicherten.

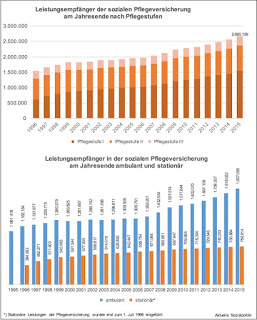

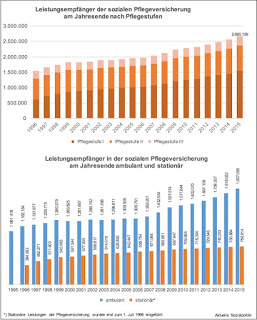

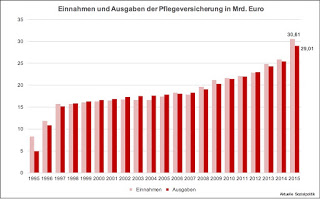

Und hier kommen wir zu einem Grundsatzproblem: Angesichts der demografisch bedingten Zunahme an pflegebedürftigen Menschen sowie der enormen Geldmittel, die allein aus der Pflegeversicherung (über 29 Mrd. Euro im Jahr 2015, hinzu kommen die privaten Pflegeausgaben sowie die „Hilfe zur Pflege“-Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe) fließen, ist klar, dass wir es hier mit einem richtig großen Topf zu tun haben, aus dem sich auch kriminelle Akteure bedienen wollen – vor allem, wenn sie erkennen, dass das System Anreize setzt, den Weg der Falschabrechnung einzuschlagen, denn die Gewinnmaximierungsspielräume sind hier sehr hoch bei gleichzeitig sehr niedrigem Entdeckungsrisiko.

Wir haben es also mit zwei problematischen Dimensionen zu tun:

- Zum einen gibt es – das legen die aktuellen Ermittlungsergebnisse nahe – einen kleinen, aber hochgradig kriminellen Kern an Pflegediensten (derzeit geht es beispielsweise um 230 von gut 14.000 Pflegediensten, was nicht heißen soll, dass die wirkliche Zahl nicht weitaus höher liegen kann, aber dennoch nur einen kleinen Teil der Dienste insgesamt berührt), die oftmals eingebettet in relativ stark geschlossene Gruppen wie den Zuwanderern aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion agieren und dort komplexe Netzwerke „auf Gegenseitigkeit“ formieren können, die es überaus schwierig machen, konkrete Verfehlungen nachzuweisen.

- Auf der anderen Seite haben wir es aber auch mit einem veritablen Systemproblem zu tun. Wenn man die Pflege in eine Minutenpflege zerlegt und diese dann zur Grundlage der Abrechnungsfähigkeit macht, dann ist es realitätsfern anzunehmen, dass die damit immer auch einhergehenden „Spielräume“ bei der Dokumentation der (angeblich) erbrachten Leistungen nicht auch mehr oder weniger stark in Anspruch nimmt, so dass wir mit einem Kontinuum fließender Übergänge zwischen partiellen Mitnahmeeffekten bis hin zu einem betrügerische Geschäftsmodell konfrontiert sind.

Bleibt wie so oft die Frage: Was tun? Und wie so oft muss an dieser Stelle voran gestellt werden: Auch wenn man sich eine andere Antwort wünschen würde, es gibt hier keine wirklich befriedigende Auflösung der angesprochenen Probleme.

Natürlich muss der harte Kern der kriminellen Akteure auf dem dafür vorgesehenen Weg der Strafverfolgung und über eine Erhöhung des Kontrolldrucks auf „auffällige“ Pflegedienste bekämpft werden. Das kann gelingen, in dem man – wie jetzt auch wieder gefordert – Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichtet, die in der Lage sind, das „Haifischbecken“ Gesundheit und Pflege zu durchdringen und die über den erforderlichen Spezialisierungsgrad verfügen. Und man muss an dieser Stelle dann schon die Frage aufwerfen, warum es keine genaue Kontrolle bei der Gründung bzw. der Geschäftsaufnahme gibt, die eine genaue Prüfung – und wenn Zweifel vorhanden sind – auch konkrete Inaugenscheinnahme vor Ort mit sich bringt. Eine engmaschige Begleitung könnte hier sicher eine abschreckende Wirkung entfalten.

Weitaus schwieriger wird es, wenn wir uns von den kriminellen Ausformungen im engeren Sinne entfernen und in die Regelsysteme eintauchen. Auch die würden davon betroffen sein, wenn Vorschläge verwirklicht werden, wie man sie in diesem Artikel über Reaktionen auf die jüngsten Veröffentlichungen lesen kann: Elektronische Abrechnung im Kampf gegen Pflegemafia gefordert, so ist ein Artikel von lse Schlingensiepen und Matthias Wallenfels überschrieben.

»Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Brysch fordert Konsequenzen aus dem am Dienstag bekannt gewordenen Pflegebetrugsskandal, bei dem mafiöse Strukturen eine zentrale Rolle spielen. „Es wird höchste Zeit, dass die Pflegeleistungen elektronisch abgerechnet werden“, sagt er. Die Zettelwirtschaft aus dem vergangenen Jahrhundert müsse ein Ende haben.

Brysch geht noch einen Schritt weiter: „Ebenso ist eine einheitliche lebenslange Patientennummer notwendig.“ Vergleichbar der Steuernummer sollte sie jeder bei der Geburt erhalten und wird damit eindeutig identifizierbar. Mit der Patientennummer könnten Schummeleien von Pflegediensten, aber auch von Ärzten, Apothekern und Patienten schneller zu Tage treten, so Brysch … Handlungsbedarf erkennt er auch beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). „Wenn Identitäten der Antragsteller nicht überprüft werden, ist es nicht verwunderlich, dass eine Person mehrfach unter wechselnden Namen Pflegeleistungen erhält“, kritisiert er.«

Der Vorsitzende des Pflegerats NRW, Ludger Risse, wird in dem Artikel mit diesen Worten zitiert: »Die MDK-Prüfungen bei ambulanten Pflegediensten sind bereits sehr umfangreich und binden eine Menge Kapazitäten … „Ich wundere mich, dass ein Betrug in solchem Ausmaß überhaupt möglich ist“ … Seiner Meinung nach müssen die Kontrollen nicht grundsätzlich schärfer werden, sondern gezielter die Lücken im System ins Visier nehmen.«

Gerade weil private Anbieter sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich die Pflege vor allem als Instrument der Gewinnmaximierung sehen, müsse man genau hinschauen.

Aber die Bundesregierung wiegelt ab: »Keinen weiteren Gesetzgebungsbedarf zur Pflegebetrugsprävention sieht der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Karl Josef Laumann (CDU). Er verweist auf die Kontrollbefugnisse des MDK, die mit dem Pflegestärkungsgesetz III ausgeweitet wurden. Bei den Pflegebetrugsfällen, die jetzt ans Licht gekommen sind, handele es sich noch um Altlasten. Alles, was jetzt bekannt werde, sei auch dem geschuldet, dass die Kontrollmöglichkeiten ausgeweitet wurden.«

Die Bundesregierung versucht, den Ball flach zu halten. Unabhängig davon plädiert Philipp Neumann in seinem Artikel Ambulante Pflege nicht unter Generalverdacht stellen: »Dass die Pflege ein attraktives Geschäftsfeld ist und damit auch für Kriminelle interessant, kann nicht überraschen. Der Markt für Gesundheitsleistungen wächst enorm. Wir leben länger und sind länger mobil. Es gibt auf diesem Markt also immer mehr Geld zu verdienen; auch ohne kriminelle Absichten ist das ein Milliardengeschäft.« Aber er weist auch auf ein Dilemma hin:

»Ambulante Pflegedienste lassen sich schwerer kontrollieren als Pflegeheime. Ein Heim ist ein halb öffentlicher Ort, amtliche Prüfungen sind dort eher und öfter möglich als in privaten Wohnungen. Die eigenen vier Wände aber sind unverletzlich. Kontrolleure können nicht unangemeldet vor der Tür stehen und sich Einlass verschaffen. Ambulante Pflege ist deshalb – trotz aller existierender Kontrollen – vor allem Vertrauenssache … Schwierig wird es, wenn alle Beteiligten unter einer Decke stecken. Nur weil im vorliegenden Fall auch wirklich alle mitgemacht haben, konnte der Betrug überhaupt funktionieren … Mehr Ermittler, Schwerpunktstaatsanwaltschaften und überhaupt Stellen, bei denen Betrug gemeldet werden kann, sind sicher hilfreich. Grundsätzlich aber besteht kein Anlass, das System der ambulanten Pflege unter Generalverdacht zu stellen. Ein Restrisiko, dass dabei etwas schiefgeht, müssen wir in Kauf nehmen.«

Das mag für den einen oder anderen resignativ daherkommen, aber eine wirklich eindeutige Alternative ist nicht zu erkennen. Man könnte natürlich an dieser Problematik andockend eine Grundsatzfrage aufwerfen wie die, ob es in der Pflege alter Menschen wirklich sinnvoll ist, gewinnorientierte Unternehmen zuzulassen oder ob gemeinnützige oder kommunale Anbieter möglicherweise besser wären, strukturell gegen die Anreize aus dem System zu wirken. So eine Debatte kann man führen, aber auch hier wird man nicht zu einfachen Antworten kommen können.

Von allem etwas und später mal nachschauen, was passiert ist? Der Kompromiss zur Reform der Pflegeausbildung

Mit wahrhaft heißgebremsten Reifen scheint es der großen Koalition doch noch zum Abschluss der bis September dieses Jahres laufenden Legislaturperiode gelungen zu sein, sich auf eine Reform der Pflegeausbildungen zu verständigen. Zwischenzeitlich hatte man aufgrund der Blockadeaktionen innerhalb der Regierungsfraktionen gegen den bereits seit letztem Jahr vor- und auf Eis liegenden Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) die Hoffnungen eigentlich schon aufgeben müssen, dass sich vor der Bundestagwahl noch irgendwas gesetzgeberisch umsetzen lässt.

Es lohnt sich, an dieser Stelle zur Orientierung einen Blick in den Gesetzentwurf vom 9. März 2016 zu werfen, was man eigentlich machen wollte. Dort findet man ganz am Anfang den folgenden Passus: »Die bisherigen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden reformiert und zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt; die bestehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird aufgehoben. Ergänzend zur fachberuflichen Pflegeausbildung wird eine bundesgesetzliche Grundlage für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung geschaffen. Die neue Ausbildung bereitet auf einen universellen Einsatz in allen allgemeinen Arbeitsfeldern der Pflege vor, erleichtert einen Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebereichen und eröffnet zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Ausbildung wird in ein gestuftes und transparentes Fort- und Weiterbildungssystem eingepasst und die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Qualifikationsstufen in der Pflege verbessert. Die Ausbildung ist für die Auszubildenden kostenlos.« (BT-Drs. 18/7823: 1 f.)

Hebammen: Immer weniger für immer mehr. Und enorme Vergütungsunterschiede in der Pflege

Hebammen stehen eigentlich für Glück. Den in den meisten Fällen ist ihre Arbeit verbunden mit einem für Eltern glücklichen Ereignis. Und sie leisten eine wichtige Arbeit – vor, während und nach der Geburt der Kinder. Sie ist unverzichtbar. Aber die anhänglichen Leser dieses Blogs werden sich erinnern, dass die Hebammen hier schon vor geraumer Zeit in weniger glücklichen Umständen porträtiert worden sind. Am 17. Februar 2014 wurde der Beitrag Hebammen allein gelassen. Zwischen Versicherungslosigkeit ante portas und dem Lösungsansatz einer Sozialisierung nicht-mehr-normal-versicherbarer Risiken veröffentlicht. Darin ging es um das Problem einer (drohenden) Versicherungslosigkeit der Hebammen in der Geburtshilfe aufgrund des Anstiegs der Haftpflichtversicherungsbeiträge. Kurze Zeit später, am 4. Mai 2014, war dann ein erster Hoffnungsschimmer am Horizont erkennbar: Hebammen nicht mehr allein gelassen? Der Berg kreißte und gebar eine Maus oder ein Geschäft zu Lasten Dritter? Die Hebammen und ihre fortschreitende Versicherungslosigkeit, die vorläufig unter dem Dach der Krankenkassen geparkt werden soll. Bis zur nächsten Runde. Die Länge der Überschrift verdeutlicht schon, dass wir es mit einer komplexen Gemengelage zu tun hatten, bei der man nicht einfach schreiben konnte. Und fast anderthalb Jahre später, am 28. November 2015, wurde man dann erneut mit einer Zwischenlösungsmeldung konfrontiert: Drohende Versicherungslosigkeit eines Teils der Hebammen vorerst vermieden. Aber das kostet was.

Und nun, im März 2017, muss das Thema Hebammen erneut aufgerufen werden, wieder nicht mit einer Freudenbotschaft versehen.

Die „Pflegemafia“ … und ihre Verarbeitung durch die Rechtsprechung am Beispiel von tatbeteiligten Pflegebedürftigen

Im Frühjahr 2016 rauschte das ein paar Tage durch die Medienlandschaft – „Pflegemafia“ konnte man da lesen, sogar von einer „russischen“ Pflegemafia auf deutschem Boden war die Rede. Auslöser der damaligen Beschäftigung mit einer besonderen Ausprägung des Abrechnungsbetrugs im Bereich der ambulanten Pflege war der Beitrag So funktioniert der Milliarden-Betrug der Pflege-Mafia von Dirk Banse und Anette Dowideit. Das wurde auch in diesem Blog aufgegriffen: Eine russische Pflegemafia inmitten unseres Landes? Über milliardenschwere Betrugsvorwürfe gegen Pflegedienste und politische Reflexe, so ist der Beitrag vom 18. April 2016 überschrieben. »Ambulante Pflege ist ein lukrativer Markt, auf dem sich viele dubiose Anbieter tummeln. Seit Jahren gibt es Berichte über osteuropäische Firmen, die Kranken- und Pflegekassen abzocken, indem sie Senioren als Pflegefälle ausgeben, die in Wahrheit noch rüstig sind«, so hatten das Banse und Dowideit formuliert. Ute Krogull hat das kurze Zeit später in ihrem Artikel Die schmutzigen Geschäfte der Pflegemafia aufgegriffen: »Es gibt ein System des organisierten Betrugs, in das angeblich sogar Ärzte verwickelt sind. Viele wissen davon. Doch keiner kommt dagegen an, wie das Beispiel Augsburg zeigt.«

Branchenkenner sprechen von einem „riesigen grauen Markt in einem abgeschotteten System“. Wie funktioniert das? Krugall beschreibt das in ihrem Artikel so:

»Dienste kreuzen – teilweise in Absprache mit Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen – Leistungen auf den Abrechnungsbögen an, die nie erbracht wurden. Menschen werden instruiert, sich gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen, der die Pflegestufe vergibt, hinfälliger zu stellen, als sie sind. Hilfskräfte übernehmen Aufgaben von Fachkräften. Überschüsse aus dem Betrugsgeschäft teilt man sich, macht Gegengeschäfte oder stellt Angehörige pro forma als Pfleger an – ohne dass sie einen Finger rühren.«

Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch in Augsburg gegen einen Pflegedienst. Dieser soll in über 600 Fällen betrügerische Abrechnungen erstellt und so in vier Jahren über 200.000 Euro ergaunert haben. Krugall hat natürlich die naheliegende Frage gestellt: Warum fällt das – wenn es denn so weit verbreitet sei – so selten auf?

»Eckard Rasehorn, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Augsburg-Stadt, sagt: „Kassen und Sozialhilfeträger können nichts beweisen.“ Was passiert, ist offensichtlich hochprofessionell organisiert und spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Und das in einer regelrechten Parallelgesellschaft, die gegen „den Staat“ zusammenhält. Klaus Kneißl, Sozialplaner beim Augsburger Sozialreferat, sagt: „Der Nachweis ist wahnsinnig schwer zu führen.“ Möglich sei es nur bei besonders dreisten Fällen. Wenn zum Beispiel das Sozialamt, das für Patienten ohne Versicherung die Kosten übernimmt, eine Rechnung aus dem Krakenhaus erhält – und parallel die Forderung eines Dienstes, der den Menschen angeblich zur selben Zeit zu Hause gepflegt hat.«

Und immer wieder wurde damals von einer „russischen“ Pflegemafia gesprochen, eine etwas ungenaue Formulierung, aber auch in Augsburg war (ist?) das relevant, was man diesen Erläuterungen entnehmen kann:

»Die russische Parallelgesellschaft ist in Augsburg immer wieder Thema. 25.000 der 284.000 Bürger haben Wurzeln in postsowjetischen Staaten. Es gibt ein ganzes System von Geschäften, Dienstleistungsunternehmen, Pflegediensten und Ärzten. Kneißl schätzt, dass mindestens zehn der 50 Augsburger Sozialstationen in russischer Hand sind. Teilweise sind sie erkennbar an typischen Namen aus dem Sprachraum, gerne Frauenvornamen oder mythologische Figuren. Großteils sind sie auf russischsprachige Klienten spezialisiert, das Personal ist oft schlecht bezahlt und spricht teilweise kaum Deutsch.«

Man muss allerdings anmerken, dass die betrügerischen Aktivitäten im vergangenen Jahr kein wirklich neues Phänomen waren, bereits 2011 gab es Diskussionen darüber anlässlich von Vorgängen in Berlin. Dort ging es um „normale“ Pflege im häuslichen Kontext, Im vergangenen Jahr hingegen wurde vor allem die Expansion des betrügerischen Pflegemodells auf „lukrative“ Beatmungspatienten beklagt.

Es ging also um einen Betrug der Sozialsysteme mit Schwerstkranken, die rund um die Uhr Betreuung brauchen und aus Sicht der Kriminellen deutlich lukrativer sind. Mit ihnen lassen sich pro Monat bis zu 15.000 Euro illegal abzweigen.

Aber auch hier wieder stoßen wir auf das gleiche Muster wie bei der „normalen“ häuslichen Pflege. So wurde im vergangenen Jahr berichtet und beklagt: „Patienten und Angehörige wirken häufig an den Betrugshandlungen mit“, so ein Ermittler aus Nordrhein-Westfalen. „Dafür erhalten sie einen Teil der Beute.“

Das stellt sich nicht nur dem einen oder anderen die Frage, was eigentlich mit diesen Beteiligten des betrügerischen Handelns passiert, wenn denn Fälle tatsächlich ans Tageslicht gezogen werden können. Dazu konnte man beispielsweise am 2. November 2016 lesen: »Kooperieren Pflegemafia und Patienten, kommt das dem Staat teuer zu stehen. Das Sozialgericht Berlin hat nun entschieden: Ein Amt darf betrügerischen Sozialhilfeempfängern die Leistung kürzen«, berichtete Matthias Wallenfels in seinem Artikel Amt darf Rentnerin Sozialhilfe kürzen: Das Sozialamt darf die Sozialhilfe einer Pflegebedürftigen rückwirkend um Geldbeträge kürzen, die diese von einem kriminellen Pflegedienst als Kick-Back für ihr Mitwirken beim Abrechnungsbetrug erhalten hat, so das Sozialgericht Berlin. Und die daraus folgenden Rückforderungen darf das Sozialamt durch Anrechnung auf die laufende Grundsicherung sofort durchsetzen.

Was genau ist passiert und auf welcher Grundlage hat das Sozialgericht seine Entscheidung (S 145 SO 1411/16 ER) getroffen? Schauen wir uns den geschilderten Sachverhalt genauer an:

»Im konkreten Fall stand ein Berliner Pflegedienst im Fokus der Staatsanwaltschaft. Sichergestellte Kassenbücher und Dienstpläne begründen laut SG den Verdacht, dass hier rund 300 Patienten in den Abrechnungsbetrug verwickelt waren.

Die 1949 geborene Klägerin beziehe vom Sozialamt Steglitz-Zehlendorf, seit Jahren Grundsicherung im Alter. Zugleich sei sie Patientin des beanstandeten Pflegedienstes.

Mit Bescheid vom 11. August 2016 habe das Sozialamt sämtliche Bescheide zurückgenommen, mit denen der Antragstellerin Sozialleistungen für den Zeitraum November 2014 bis Februar 2015 bewilligt worden waren.

Die Antragstellerin habe in diesem Zeitraum für ihre Mitwirkung am Abrechnungsbetrug des Pflegedienstes ein Einkommen aus Kick-Back-Zahlungen zwischen 245 und 336 Euro monatlich erzielt. Dadurch sei ihre Hilfebedürftigkeit entsprechend verringert worden.«

1.125 Euro zu viel gezahlte Sozialhilfe seien zurückzuzahlen. Zur Begleichung der Erstattungsforderung werde die laufende Grundsicherung ab sofort um monatlich 73 Euro gekürzt, so das zuständige Sozialamt – und dagegen hatte die Betroffene Klage beim Sozialgericht eingelegt, die von diesem zurückgewiesen wurde (vgl. dazu auch Sozialgericht Berlin: Leistungskürzungen wegen Pflegebetrugs – Sozialgericht bestätigt Linie der Sozialämter, 02.11.2016). Darin erfahren wir zu den Gründen für die Ablehnung der Klage seitens des Berliner Sozialgerichts:

»Die Anrechnung der „Kick-Back-Zahlungen“ als Einkommen und die darauf gestützte Rückforderung von Sozialleistungen seien nicht zu beanstanden. Laut den von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Kassenbüchern habe die Antragstellerin über die Jahre von dem Pflegedienst insgesamt sogar Zahlungen in Höhe von 12.064 Euro erhalten. An der Richtigkeit der Kassenbücher habe das Gericht keine Zweifel. Offensichtlich habe der Pflegedienst derartige Unterlagen führen müssen, um angesichts von rund 300 am Betrugssystem beteiligten Patienten den Überblick über seine „Wirtschaftlichkeit“ zu behalten. Die Kassenbücher würden durch die ebenfalls beschlagnahmten Dienstpläne bestätigt.

Die Einwände der Antragstellerin seien in keiner Weise nachvollziehbar. Die Antragstellerin habe nämlich Nachweise über tägliche Pflege unterschrieben, obwohl sie laut Abschlussbericht des Landeskriminalamtes überhaupt nicht gepflegt worden sei. Die Unzuverlässigkeit des Pflegedienstes sei dem Gericht im übrigen aufgrund einer Vielzahl weiterer Verfahren bereits bekannt.«

Das Sozialgericht betonte auch das Vorliegen ein überwiegendes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung der Rückforderung, u.a. mit Hinweis darauf, angesichts »des Ausmaßes des Leistungsbetrugs mit einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro sei auch aus generalpräventiven Gründen eine sofortige Reaktion des Sozialhilfeträgers erforderlich.«

Das Vorgehen diene dem Schutze des Sozialversicherungssystems und der Gesamtheit der Steuerzahler.

Eigentlich nachvollziehbar. Aber dann stoßen wir bereits in der Pressemitteilung des Sozialgerichts am Ende nach dem Hinweis, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, weil Beschwerdemöglichkeit beim Landessozialgericht bestehen würde, auf diesen Passus, bei dem der Nicht-Jurist zwei- oder mehrmals hinschauen muss:

»Der Beschluss gibt die überwiegende Rechtsauffassung am Sozialgericht wieder. Eine abweichende Auffassung hat die 146. Kammer vertreten (Beschluss vom 21. Oktober 2016 – S 146 SO 1487/16 ER). Die 146. Kammer hält den vom Sozialamt gewählten Weg, Einkommen aus Straftaten auf erhaltene Sozialhilfe anzurechnen, aus dogmatischen Gründen für falsch. Es sei inkonsequent, Gewinne aus kriminellen Handlungen auf die Sozialhilfe anzurechnen, denn Hilfeempfänger dürften grundsätzlich nicht auf Einnahmequellen verwiesen werden, die von der Rechtsordnung missbilligt werden.«

Offensichtlich muss diese Unstimmigkeit auf der nächst höheren Instanzenebene geklärt werden. Genau das ist mittlerweile passiert, mit diesem Ergebnis: Keine Sozialhilfekürzung wegen Pflegebetrugs: »Pflegebedürftigen, die sich am Pflegebetrug beteiligt haben, darf die Sozialhilfe dennoch nicht die Leistungen für den täglichen Lebensunterhalt kürzen. Sogenannte Kick-back-Zahlungen, die Pflegebedürftige für ihre Unterschrift unter nicht erbrachte Leistungen erhalten haben, sind kein „Einkommen“ das auf die Sozialhilfeleistungen angerechnet werden kann, entschieden zwei Senate des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg in Potsdam. Sie hoben damit gegenteilige Eilentscheidungen des Sozialgerichts Berlin auf. Das Sozialamt könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen.«

Die Pressemitteilung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 2. Februar 2017 ist so überschrieben: Leistungskürzungen wegen Pflegebetrugs – Landessozialgericht bremst Sozialämter. Auch beim LSG haben sich gleich zwei Senate mit der Materie parallel beschäftigt, denn dort sind zwei Senate (bestehend aus jeweils drei Berufsrichtern) mit der Sparte der Sozialhilfe befasst. Beide Senate haben übereinstimmend entschieden, dass die Sozialämter die „sofortige Vollziehung“ ihrer Bescheide nicht anordnen durften. Unterschiede gab es nur in der Begründung:

- Der 15. Senat hat die Rechtsfrage, ob Kick-Back-Zahlungen Einkommen im Rechtssinne seien, ausdrücklich offen gelassen (Beschluss vom 21. Dezember 2016, L 15 SO 301/16 B ER, rechtskräftig). Allerdings sei der Erhalt von Kick-Back-Zahlungen nicht hinreichend belegt, denn hierfür spreche einzig ein Eintrag in einem Kassenbuch des Pflegedienstes. Umgekehrt sei z.B. nicht erwiesen, dass die Antragstellerin Pflegeleistungen in einem geringeren als mit der Pflegekasse abgerechneten Umfange erhalten habe.

- Der 23. Senat hat offen gelassen, ob der Erhalt von Kick-Back-Zahlungen erwiesen sei und entschieden (z.B. Beschluss vom 9. Januar 2017, L 23 SO 327/16 B ER, rechtskräftig), dass Kick-Back-Zahlungen als Gewinne aus begangenen Straftaten kein „Einkommen“ im Sinne des Sozialhilferechts darstellten. Ein solcher Zufluss an Geld stamme aus einem gemeinschaftlich begangenen Betrug und sei von vornherein mit einer Rückzahlungspflicht belastet. Eine Behörde könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen, um so den Anspruch auf staatliche Sozialleistungen zu mindern.

Der entscheidende Punkt ist natürlich die Argumentation des 23. Senats hinsichtlich einer Nich-Anrechenbarkeit des gemeinsam erwirtschafteten Profits durch das betrügerische Handeln, da es „kein Einkommen“ sei. Sollte sich diese Linie im Hauptsacheverfahren durchsetzen, dann wird damit ein – nun ja – irritierendes Signal ausgesendet, denn dass man das Mitwirken der Betroffenen bzw. ihrer Angehörigen braucht, um richtig abzuzocken, ist wohl mehr als offensichtlich.

Zugleich lehrt uns dieser Ausflug in die Tiefen und Untiefen der Sozialrechtsprechung, dass das Aufdecken von Missbrauch das eine ist, das andere hingegen die sich über sehr lange Zeit hinziehende juristische Aufarbeitung mit teilweise mehr als bedenkenswerten Ergebnissen. In der Zwischenzeit könnte der Rubel weiter gerollt sein, was man natürlich nur vermuten kann.