In den vergangenen Wochen wurde wieder einmal etwas intensiver über das Thema „Pflege“ gesprochen und zugleich wird immer offensichtlicher, dass der Druck im Kessel steigt, was man nicht nur, aber auch diskutiert entlang der Arbeitskämpfe von Pflegekräften, die sich bislang fokussieren auf die Krankenhauspflege und bei denen es – zum Erstaunen vieler außenstehnder Beobachter – vor allem um mehr Personal statt wie sonst üblich um mehr Geld geht (vgl. dazu den Beitrag Druck im Kessel. Die Pflegekräfte und das Herantasten an den großen Pflegestreik. Oder doch nur ein Sturm im Wasserglas? vom10. Oktober 2017). Ein anderer wichtiger Bereich der Pflege, die Altenpflege, wird zwar auch immer wieder angesprochen (zuweilen wird das munter durcheinandergewürfelt), aber obgleich unter den schlechten Bedingungen dort die schlechtesten zu finden sind, beschränkt sich die mediale Berichterstattung primär auf eine wiederkehrende Skandalisierung der Zustände in vielen Pflegeheimen, hin und wieder angereichert um die Forderung, für die Pflegekräfte in der Altenpflege müsse nun wirklich was bei der Vergütung gemacht werden (vgl. dazu ausführlicher Jenseits der Schaumschlägereien: Die Entlohnung in „der“ Pflege. Die ist gerade nicht ein Thema für die letzten Wahlkampfmeter vom 20. September 2017). Nur sehr selten wird der große und wichtige Bereich der ambulanten Pflegedienste angesprochen, obgleich hier ebenfalls enorme Probleme registriert werden, vor allem im Sinne eines immer öfter zu beobachtenden Auseinanderlaufens von Angebot und Nachfrage nach ambulanten Diensten (vgl. dazu als ein Beispiel das Interview mit dem Geschäftsführer der AWO Pflegegesellschaft Berlin: „Die Anfragen nach ambulanter Hilfe nehmen drastisch zu“). Und ganz am Ende der Berichterstattungshierarchie steht die „black box“ der häuslichen Pflege und Betreuung ausschließlich oder überwiegend durch pflegende Angehörige.

Altenpflege

Druck im Kessel. Die Pflegekräfte und das Herantasten an den großen Pflegestreik. Oder doch nur ein Sturm im Wasserglas?

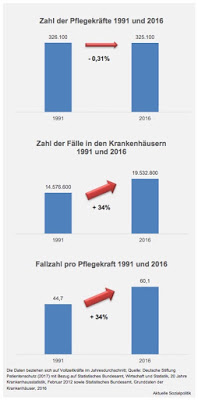

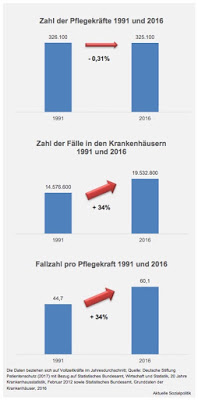

Solche Meldungen können einen ersten Eindruck vermitteln, dass der Druck im Kessel „der“ Pflege, hier der Krankenhauspflege, immer weiter ansteigt: Aus Augsburg wird gemeldet: Hundert OPs abgesagt – Streit um Klinikums-Streik spitzt sich zu. Aus Hessen: »Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal an hessischen Kliniken haben am Dienstag rund 700 Mitarbeiter in Gießen, Marburg und Frankfurt gestreikt. Am Mittwoch geht es weiter«, berichtet der Hessische Rundfunk: 700 Klinik-Mitarbeiter legen Arbeit nieder. Man könnte jetzt mit einer langen Liste weitermachen. Was steckt dahinter? Streik gegen Personalknappheit in Kliniken, so das Handelsblatt: »In Deutschlands Krankenhäusern fehlen Zehntausende Pflegekräfte. Nun werden mehrere Kliniken bestreikt. Verdi fordert aber auch Abhilfe per Gesetz.« Die Gewerkschaft fordert Haustarifverträge zur Entlastung der Mitarbeiter in den einzelnen Kliniken. Darin sollen unter anderem eine Mindestpersonalausstattung festgelegt und Regelungen zum Ausgleich für Belastungen getroffen werden.

Für Aufsehen hatten zuletzt wieder einmal die Pflegekräfte an Berlins Universitätsklinik Charité mit einem – erneuten – Streik für eine verbesserte Personalsituation gesorgt. Bereits 2015 hatten die Pflegekräfte in einem zehntägigen Streik an Europas größter Universitätsklinik, die mit ihren Tochterfirmen mehr als 16.000 Mitarbeiter beschäftigt und einer der größten Arbeitgeber Berlins ist, für Aufsehen gesorgt und einen Entlastungstarifvertrag erkämpft, dazu der Beitrag Nur ein Stolpern auf dem Weg hin zu einer historischen tariflichen Einigung über mehr Pflegepersonal im Krankenhaus? Die Charité in Berlin und die Pflege vom 6. März 2017.

Zwischenzeitlich ist der neue Arbeitskampf beendet worden: Pflegekräfte beenden Streik an der Charité: »Charité und verdi einigen sich auf Tarifvertrag: Die Regeln zur Mindestbesetzung im Pflegedienst werden nachgeschärft.«

Man sieht, dass das Thema „Pflegestreik“ keineswegs aktuell vom Himmel gefallen ist. Sollten sich nun also die Voraussagen erfüllen? Bereits im Februar 2017 wurde beispielsweise dieser Artikel veröffentlicht: „Es macht einen krank“. Darin schreibt Zacharias Zacharakis: »Noch nie haben sich Pflegekräfte an Deutschlands Krankenhäusern zu einem gemeinsamen Großstreik verabredet. Das dürfte sich bald ändern. Die Forderung: mehr Personal.«

Hervorzuheben sind die Besonderheiten: Man sollte immer wieder gleich zu Beginn klären, über was wir genau sprechen – denn „die“ Pflege gibt es nicht. Geht es um die Altenpflege oder um die Pflege in den Krankenhäusern? Diese Unterscheidung ist von größter Bedeutung, denn es handelt sich um zwei Systeme mit ähnlichen Strukturproblemen, aber großen Unterschieden was beispielsweise die Finanzierung angeht. Vgl. dazu am Beispiel der Diskussion über das Thema Fachkräftemangel in „der“ Pflege wie auch über die Vergütung der Pflegekräfte das Interview Personalmangel in der Altenpflege: „Wir laufen auf eine Katastrophe zu“.

Da geht ständig was durcheinander, auch bei denen, die sich in den Medien damit beschäftigen. Nur als ein Beispiel: In der Frankfurter Rundschau konnte man unter der Überschrift „Billig wird auf Dauer nicht mehr funktionieren“ lesen: »Zu wenig Pflegekräfte, dazu schlecht bezahlt und überarbeitet. Wie ist die Lage bei der Krankenpflege in Deutschland? Peter Pick, Chef des Medizinischen Diensts der Krankenkassen, spricht im Interview mit der FR über Herausforderungen und neue Leistungen in der Pflege.« Nur – das Interview bezieht sich dann auf die desaströse Situation in der Altenpflege, nicht aber in der Krankenpflege.

»Viele Betreuerinnen leiden unter zu vielen Patienten und sehr geringer Bezahlung. Trotzdem fehlt ihnen der Wille zum Arbeitskampf – denn sie möchten die Hilfsbedürftigen nicht alleinlassen. Gleichzeitig treten etliche Verbände an die Berliner Politiker heran, die sich als Sprachrohr der Pflegekräfte sehen könnten.«

Was meint sie mit dem letzten Punkt?

»An die Berliner Politiker treten unterdessen eine Vielzahl von Verbänden heran, die sich alle als Sprachrohr der Pflegekräfte vorstellen. Neben der Gewerkschaft Verdi gibt es da etwa den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, den Berufsverband für Altenpflege oder den Deutschen Pflegerat. Der Großteil ihrer Mitglieder sind Krankenhausmitarbeiter. Selbst die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat kürzlich überlegt, um Mitglieder aus der Pflege zu werben. So steht eine ohnehin sehr geringe Zahl von engagierten Pflegekräften einer unübersichtlichen Landschaft aus Verbänden und Vertretern gegenüber.«

Ohne Zweifel ist das ein strukturelles Problem für die Interessenvermittlung der Pflegeprofession im Politikbetrieb, in dem die Pflege an sich schon eher untergewichtet wird.

Zu dem Problem einer entwicklungsfähigen Organisierung der Pflegekräfte – hier allerdings auf die Altenpflege bezogen – kann man dem Artikel von Kristiana Ludwig beispielhaft entnehmen:

»Experten schätzen den Anteil der Altenpfleger in einer Gewerkschaft auf fünf bis zwölf Prozent. In kaum einem Heim traten die Beschäftigten je in den Streik.

In privaten Heimen, die in Deutschland rund die Hälfte aller Einrichtungen ausmachen, gibt es nach einer neuen Studie des Politikprofessors Wolfgang Schröder vom Berliner Wissenschaftszentrum nur in jedem zehnten Haus einen Betriebsrat. In kirchlichen Einrichtungen liegt der Anteil mit 40 Prozent zwar höher. Allerdings gibt es dort sogenannte Mitarbeitervertretungen, die sich an das Kirchenrecht halten müssen und deshalb weniger erreichen können als in Privatunternehmen.« (Zu der im Zitat angesprochenen Studie von Wolfgang Schröder vgl. seinen Artikel Altenpflege zwischen Staatsorientierung, Markt und Selbstorganisation, in: WSI-Mitteilungen, Heft 3/2017).

Jenseits der Schaumschlägereien: Die Entlohnung in „der“ Pflege. Die ist gerade nicht ein Thema für die letzten Wahlkampfmeter

Es gibt ja viele, die den bisherigen Wahlkampf dahingehend kritisiert haben, dass gesellschaftspolitisch wichtige Themen kaum oder nur in Spurenelementen behandelt worden sind. Beispielsweise die Pflege. So auch meine Kritik an der thematischen Verirrung beim sogenannten „TV-Duell“ zwischen Merkel und Schulz, die ich unter die Überschrift Realitätsverweigerung gestellt habe. Darin findet sich mit Blick auf die Pflege dieser Passus: »Und wir müssen uns nicht nur um die größer werdende Zahl an Senioren kümmern, auch die Pflegebedürftigen werden mehr. Und hier wird besonders erkennbar, dass unser System auf Selbst-und Fremdausbeutung basiert und ohne diese zusammenbrechen würde. Wir haben mittlerweile über 3 Million Pflegebedürftige. Mehr als 70 Prozent werden zu Hause betreut, nicht in Heimen, viele ausschließlich von Angehörigen, häufig Frauen, die dann selbst einen hohen Preis zahlen müssen. Und in vielen dieser Haushalte arbeiten geschätzt 200.000 Osteuropäerinnen, vom Wohlstandsgefälle in unser Land gezogen, niemals zu legalen Bedingungen. Und die derzeit schon 800.000 in Pflegeheimen untergebrachten Menschen sind mit oftmals menschenunwürdigen Bedingungen konfrontiert. Derzeit wird überall eklatanter Personalmangel in den Heimen beklagt. Nicht nur in Bremen gibt es Belegungssperren, weil dort weniger als 50 Prozent des Personals Fachkräfte sind.«

Wenn private Pflegeheimbetreiber eine „ideologiefreie Diskussion“ vorschlagen … Die Altenpflege, ihre Personalmisere und die das Geschäft störende Fachkraftquote

»Weil in vielen Altenheimen das Personal fehlt, bleiben Pflegeplätze unbesetzt. Betreiber verlangen mehr Flexibilität.« So kann man es in einem Artikel in der Printausgabe der FAZ lesen, der am 21.08.2017 unter der bereits diskussionswürdigen Überschrift „Fachkräftequote verschärft Pflegenotstand“ veröffentlicht wurde. Bezeichnenderweise und völlig richtig auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils platziert. Es handelt sich auch nicht um „die“ Pflegeheimbetreiber, sondern um die privaten Anbieter, von denen sich einige organisiert haben im Bundesverband privater Pflegeanbieter (bpa). Und dieser Verband beklagt »die zu strikte Auslegung der Regel, wonach die Hälfte des Pflegepersonals Fachkräfte sein müssen. Wird die Quote von in der Regel 50 Prozent unterschritten, legt der Betreiber „freiwillig“ Betten still – falls nicht, tun das die Behörden. Neue Patienten dürfen dann nicht aufgenommen werden.« Das ist schlecht fürs Geschäft, keine Frage.

Und das wir es bei der Pflege alter Menschen mit einem offensichtlich richtig attraktiven Geschäft zu tun haben, kann man auch diesem Beitrag von Michael Braun entnehmen: Renditeobjekt Pflegeheim: »Alten- und Pflegeheime werden für Finanzinvestoren zu immer interessanteren Objekten. Jetzt hat eine amerikanische Gesellschaft den sechstgrößten deutschen Heimbetreiber aufgekauft.« 13 Pflegeheime gehen in den Besitz eines US-Investors, einer vermeintlichen „Heuschrecke“. Hamburgs größter privater Pflege-Anbieter, „Pflegen & Wohnen“, fällt in die Hände der US-amerikanischen Heuschrecke Oaktree. Oaktree verwaltet 100 Milliarden US-Dollar, etwa 40 Prozent davon haben die Manager aus Kalifornien weltweit in Unternehmen investiert. Und die erwerben außerdem die Vitanas Holding, die mit gut 7.700 Pflegeplätzen sechstgrößte Einrichtung dieser Art.

Sich krank pflegen. Alarmierende Zahlen zur Arbeitsunfähigkeit bei Pflegekräften

Wir reden von dem großen Jobmotor des Landes: Mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland ist in einen Gesundheitsberuf beschäftigt, insgesamt 3,2 Millionen – fast die Hälfte davon in der Pflege.

Er habe gewusst, dass es schlimm ist. „Aber dass Pflegekräfte in Deutschland so viel öfter als die Beschäftigten anderer Branche im Job arbeitsunfähig werden, habe ich mir nicht vorstellen können“ sagt Franz Knieps, Vorstandschef des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen. „Das Ausmaß ist erschreckend.“

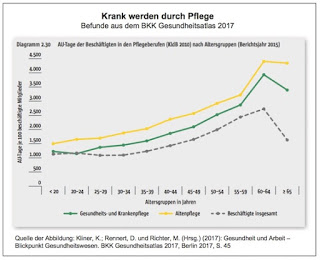

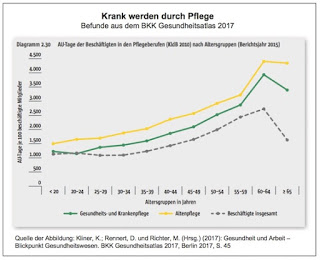

Mit diesen Worten beginnt ein Artikel von Peter Thelen, in dem über den BKK Gesundheitsatlas 2017 berichtet wird. Die dort präsentierten Zahlen sind alarmierend: Beschäftigte in der Pflege weisen inzwischen mit den höchsten Krankenstand auf. »Zu wenig Personal, zu viele Überstunden, geringe Bezahlung, viele Teilzeitjobs und befristete Arbeitsverträge: Der Gesundheitssektor ist nicht nur ein wichtiger Jobmotor für Deutschland, sondern für viele Beschäftigte auch eine wahre Knochenmühle«, so Julia Frisch in ihrem Bericht Krank schuften für Pflege und Gesundheit. Die AU-Tage im Gesundheitswesen, also die krankheitsbedingten Ausfalltage, liegen weit über dem Durchschnitt aller Beschäftigter.

Die Zahlen sind mehr als eindeutig:

»Während 2015 für alle beschäftigten BKK-Mitglieder im Schnitt 16,1 AU-Tage anfielen, kamen Mitarbeiter in Pflege- und Altenheimen laut Gesundheitsatlas auf 23,8 beziehungsweise 23,5 AU-Tage. In der sozialen Betreuung waren es 20,8 Tage, in Kliniken 18,2 AU-Tage. Überdurchschnittlich oft sind psychische Störungen der Grund für die Erkrankungen: 4,5 Tage waren etwa Beschäftigte in der Altenpflege deswegen krankgeschrieben. Bei allen arbeitenden BKK-Mitgliedern waren es dagegen nur 2,3 AU-Tage.«

Das und generell die Arbeitsbedingungen in der Pflege spiegeln sich auch in der Selbstwahrnehmung der Betroffenen. Auf der Basis einer Umfrage unter 2.000 Beschäftigten ergibt sich dieser Befund:

»Knapp acht Prozent der Arbeitnehmer in der Kranken- und Gesundheitspflege und sogar 21 Prozent in der Altenpflege sehen ihre psychische und physische Gesundheit durch die Arbeit mindestens als stark gefährdet an. Betrachtet man alle Beschäftigten zusammen, äußerten nur 4,4 Prozent diese Befürchtung.«

Der differenzierte Blick auf den Krankenstand verdeutlicht neben der überdurchschnittlich hohen Belastung der Pflegeberufe auch die Spaltung innerhalb der Pflege zwischen der Gesundheits- und Krankenpflege auf der einen und der Altenpflege auf der anderen Seite. Hier sieht man, dass die Altenpflege nochmals stärker betroffen ist von den krankmachenden Effekten der Arbeit. Die angesprochene und in Deutschland besonders ausgeprägte Spaltung zwischen der Pflege in den Krankenhäusern und der Altenpflege wurde jüngst wieder mehr als deutlich bei der beabsichtigten und dann schlussendlich mit einem keinen wirklich befriedigenden Kompromiss (vorläufig) abgeschlossenen Reform der Pflegeausbildungen (vgl. dazu den Beitrag Reform der Pflegeausbildung: Nicht Fisch, nicht Fleisch. Von der Dreigliedrigkeit zum 1.+2. (+3.) Generalistik- bzw. (ab 3.) Y-Optionsmodell vom 24. Juni 2017).

ie Altenpflege ist in mehrfacher Hinsicht besonders unter Druck – und zugleich die große „Boombranche“, was die Zuwachsraten bei der Beschäftigung angeht. »Während über alle Branchen seit 2013 die Beschäftigtenzahlen um 5,9 Prozent gestiegen sind, gab es bei den Fachkräften in der Altenpflege einen Zuwachs von 14,2 Prozent und bei den Pflegehelfern sogar von 16,8 Prozent. In der Krankenpflege lagen die Zuwachsraten mit sieben Prozent für die Krankenhelfer und 4,7 Prozent für die Krankenpfleger deutlich niedriger. Das hat auch damit zu tun, dass die Krankenhäuser aus Kostengründen die Personaldecke straff halten, weiß Sylvia Bühler, Vorstandsmitglied bei der Gewerkschaft Verdi«, so Peter Thelen in seinem Artikel. Damit das hier nicht falsch verstanden wird: Eine Differenzierung zwischen Krankenpflege auf der einen und Altenpflege auf der anderen Seite ist eine zwischen schlecht und noch schlechter. Zur Pflege in den Krankenhäusern: »In Deutschland sei eine Pflegefachkraft pro Schicht für durchschnittlich 13 Patienten zuständig, in den Niederlanden für sieben. In der Nachtschicht sind es durchschnittlich 26. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern machen notgedrungen Überstunden ohne Ende: Nach einer Erhebung von Verdi im vergangenen Jahr schieben die Beschäftigen in den Kliniken einen Berg von 35,7 Millionen Überstunden vor sich her, 32,5 pro Kopf.«

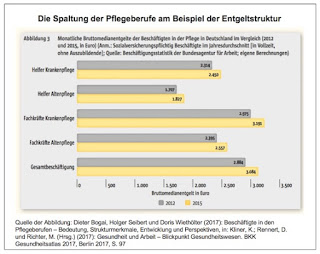

Zur Altenpflege: »Mit 1.945 Euro brutto im Osten und 2.548 Euro brutto im Westen legen die Einkommen für eine Vollzeitstelle im Durchschnitt um 21 Prozent unter dem Niveau in der Krankenpflege. Auch bei Vollzeitarbeit drohe daher vielen Altenpflegekräften Armut im Alter. Zum Vergleich: Das Durchschnittsgehalt über alle Branchen liegt bei 3.462 Euro brutto. Bis zu 70 Prozent der Pflegekräfte arbeiten aber in Teilzeit.«

Die Arbeitsbedingungen haben messbare Folgen: Die meisten Fehltage pro Beschäftigten gibt es bei den Beschäftigten in Pflegeheimen und Altenheimen mit rund 24 Tagen, in Krankenhäusern mit 18 Tagen und in der sozialen Betreuung mit 20 Tagen. In der gesamten Wirtschaft fallen pro Jahr und Kopf 16,1 Arbeitsunfähigkeitstage an.

Es sind vor allem psychische Störungen, die in der Pflegebranche weit häufiger vorkommen als in der übrigen Wirtschaft.

Bei der Präsentation der neuen Daten seitens der BKK wurde natürlich auch über mögliche Konsequenzen debattiert. Sylvia Bühler von der Gewerkschaft Verdi sieht hier eindeutig den Gesetzgeber gefordert. Er muss schneller und durch strengere Vorgaben als bisher dafür sorgen, dass in Kliniken und Pflegeeinrichtungen deutlich mehr Pflegepersonal eingestellt wird. Nötig, so Bühler, sei auch ein Sofortprogramm, das gewährleiste, dass keine Schicht mehr von einer Person allein bestritten wird.

»Bei den Krankenkassen stößt die Forderung nach starren Personalvorgaben grundsätzlich auf Kritik. So hat sich der GKV-Spitzenverband nur sehr unwillig vom Gesetzgeber zwingen lassen, in den kommenden Jahren mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft zumindest Personaluntergrenzen auszuhandeln. BKK-Chef Franz Knieps teilt noch aus seiner Zeit als Chef der zuständigen Abteilung im Gesundheitsministerium diese Bedenken gegen starre Vorgaben. Trotzdem, so sagt er heute, sehe er inzwischen keinen anderen Weg, das Problem der chronischen Arbeitsüberlastung in der Pflege anzugehen. „Am Ende sind es ja auch die Kranken- und Pflegebedürftigen, die das ausbaden müssen“, sagt Knieps.«

Immer wieder geht es um die desaströse Personalausstattung in der Altenpflege, aber auch in vielen Krankenhäusern, was die Pflege angeht. Während sich im Krankenhausbereich – wenn auch nur im embryonalen Umfang – etwas bewegt und die Debatte über verbindliche Personalvorgaben Fahrt aufgenommen hat (vgl. beispielsweise Viel Zustimmung für Personalvorgaben in Kliniken), ist die Lage in der Altenpflege mehr als prekär, in vielen Fällen ist sie unerträglich. Nicht ohne Grund wird man bei einer Suche unter dem Stichwort „Pflegenotstand“ in vielen Fällen auf den Bereich der stationären Altenpflege stoßen. Aber Hilfe für diesen Bereich ist schwer zu bekommen – selbst das Bundesverfassungsgericht hat sich bislang erfolgreich Verfassungsbeschwerden gegen den Pflegenotstand vom richterlichen Körper halten können. Zu diesem Thema sei an dieser Stelle auf eine neue Publikation verwiesen, die in diesen Tagen im Nomos-Verlag erschienen ist: Christian Helmrich (Hrsg.) (2017): Die Verfassungsbeschwerden gegen den Pflegenotstand. Dokumentation und interdisziplinäre Analysen, Baden-Baden 2017: »Der Pflegenotstand ist in der politischen Landschaft ein seit langem bekanntes Problem. Systemische Mängel wie unzureichende Personalausstattung und Unterfinanzierung führen zur Verletzung von Grundrechten stationär Gepflegter. Im Jahr 2014 erhoben sieben Beschwerdeführende mit Unterstützung des Sozialverbands VdK Verfassungsbeschwerden: Der Gesetzgeber habe trotz der Reformbestrebungen keine Abhilfe geschaffen und damit seine sich aus dem Grundgesetz ergebenden Schutzpflichten verletzt. Den Bestrebungen um Besserung in der stationären Pflege fügt diese Argumentation eine neue Perspektive hinzu. Erstmals steht nicht das politisch Gewollte, sondern das grundrechtlich Geforderte im Mittelpunkt. Juristisch war dem Verfahren kein Erfolg beschieden – das Gericht nahm die Beschwerden nicht zur Entscheidung an.«

Der Sammelband dokumentiert und analysiert das Verfahren in der Rückschau. Er bezieht dabei neben verschiedenen rechtlichen auch sozialpolitische und pflegewissenschaftliche Aspekte ein.

Sowohl im Krankenhausbereich wie auch in der Altenpflege wird noch eine lange Wegstrecke zurückzulegen sein, um die Verhältnisse endlich zum Besseren zu wenden. Was passiert, wenn man das nicht tut oder zu lange wartet, das kann man auch in den Zahlen zur Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit in den Pflegeberufen ablesen. Und damit potenziert sich das Grundproblem in vielen Pflegebereichen, dass es schlichtweg zu wenig Personal gibt. Wenn man dann auch noch die, die da sind, im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst krank pflegen lässt, dann darf man sich nicht wundern, wenn das kranke System kollabiert.