Manche sozialpolitischen Themen, die der Gesetzgeber derzeit behandelt, werden wochenlang durch die Medien rauf und runter dekliniert, man denke hier nur an das „Rentenpaket“ oder die Mindestlohngesetzgebung. Andere hingegen, die ebenfalls Millionen Menschen tangieren, rutschen irgendwie durch. Teilweise hängt das auch damit zusammen, dass die kurzfristigen Folgen des gesetzgeberischen Handelns positiv kommuniziert werden können („Die Beiträge zur Krankenversicherung werden für mindestens 20 Millionen Menschen sinken“), weil man die Änderungen in einem günstigen Umfeld platzieren konnte, aber keiner mehr genau auf die mittel- und langfristigen Auswirkungen durch die Weichenstellungen, die man heute vornimmt, schaut. Ein Lehrbuchbeispiel dafür ist der beschlossene Umbau der Finanzierung der Krankenkassen.

Bis zum Jahr 2008 gab es kassenindividuelle Beitragssätze, teilweise mit einer erheblichen Varianz zwischen den einzelnen Krankenkassen. Dann wurde von der damaligen Großen Koalition das System grundlegend verändert – 2009 wurde der „Gesundheitsfonds“ eingeführt, gewissermaßen der „dritte Weg“ im damaligen Lager-Streit zwischen einer „Bürgerversicherung“ und der „Gesundheitsprämie“ (zur Geschichte dieses Instruments und zur damaligen kontroversen Debatte vgl. z.B. die Beiträge von Klaus Jacobs, Wolfram F. Richter, Jürgen Wasem, Anke Walendzik, Frank Schulz-Nieswandt im Wirtschaftsdienst, Heft 10/2008).

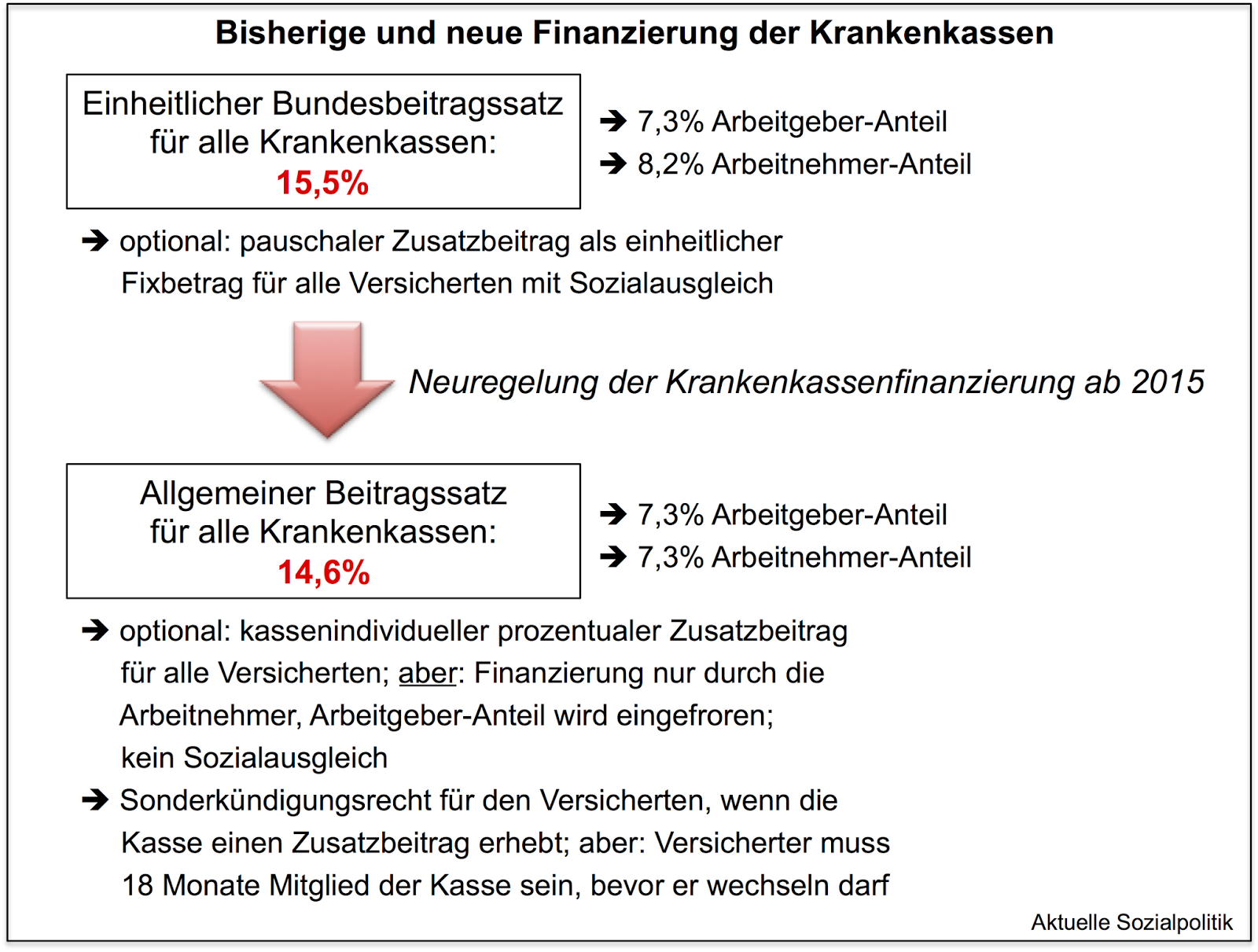

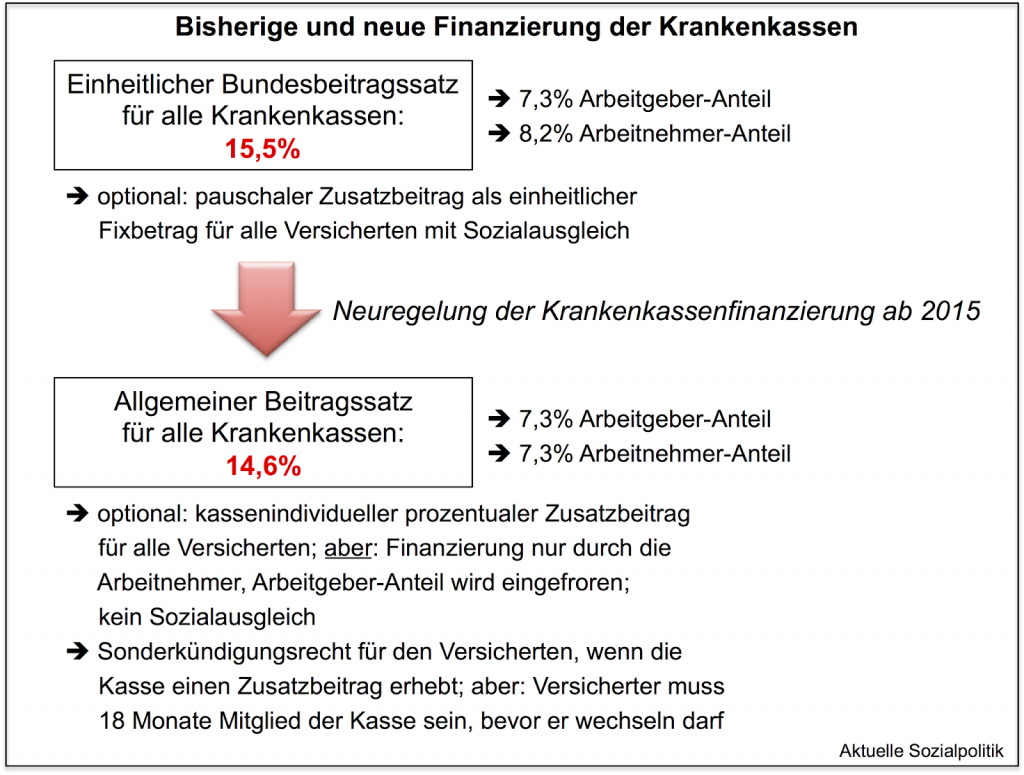

Für alle Versicherten wurde ein bundeseinheitlicher Beitragssatz eingeführt. Die Einnahmen, die darüber generiert werden, müssen von den Kassen in einem ersten Schritt an den „Gesundheitsfonds“ abgeführt werden. Das Bundesversicherungsamt, dass den Fonds verwaltet, verteilt dann die Einnahmen in Form einer Zuweisung wieder an die einzelnen Kassen auf der Basis eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (RSA). Der bundeseinheitlicher Beitragssatz von 15,5 % verteilt sich – anders als in der früheren Welt – nicht mehr paritätisch auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern die Arbeitnehmerseite muss einen höheren Beitragssatz zahlen (8,2 % statt 7,3 % auf der Arbeitgeberseite), da die Versicherten einen besonderen Beitragsanteil in Höhe von 0,9 Prozentpunkten alleine aufzubringen haben. Gesetzliche Krankenkassen, die mit den aus dem Gesundheitsfonds zugeteilten Mitteln ihre Ausgaben nicht refinanzieren können, müssen bislang einen einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag von ihren Versicherten erheben (seit 2011 im Grunde nicht mehr nach oben begrenzt, aber mit einem Sozialausgleich, mit dem verhindert werden soll, dass der Zusatzbeitrag mehr als zwei Prozent des beitragspflichtigen Einkommens in Anspruch nimmt).

Doch die neue Große Koalition wird dieses System umstellen – mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz – GKV-FQWG). Die wesentlichen Punkte die Finanzierung der Krankenkassen betreffend kann man so zusammenfassen:

»Der Gesetzentwurf sieht vor, den paritätisch finanzierten Beitragssatz auf 14,6% zu senken, während der Arbeitgeberanteil bei 7,3% bestehen bleibt. Einkommensunabhängige pauschale Zusatzbeiträge werden abgeschafft, stattdessen wird der Zusatzbeitrag in Zukunft als prozentualer Anteil von den beitragspflichtigen Einnahmen erhoben. Da so der Solidarausgleich bei den Zusatzbeiträgen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung organisiert wird, ist ein steuerfinanzierter Sozialausgleich nicht mehr erforderlich und Mehrbelastungen des Bundes entfallen. Prämien zahlen Krankenkassen ihren Versicherten nicht mehr aus, stattdessen entlasten sie sie über niedrigere Beiträge« (Reichert 2014).

Frohe Botschaften werden unter das Volk gebracht: Der bisher nur von den Versicherten gezahlte Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Prozent entfällt ebenso wie die pauschalen Zusatzbeiträge und der steuerfinanzierte Sozialausgleich. Vor diesem Hintergrund passt es dann offensichtlich auch, wie der zuständige Minister zitiert wird: »Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) geht davon aus, dass mindestens 20 Millionen GKV-Mitglieder zumindest vorübergehend weniger zahlen.« Aber man achte genau auf die Formulierung: Der Minister erwartet, dass ein Teil der Versicherten „zumindest vorübergehend“ weniger zahlen muss. Der Kern des Problems liegt im Wörtchen „vorübergehend“. Denn an die Stelle des bisherigen Sonderbeitrags (nur) der Versicherten und des ebenfalls nur von den Versicherten ggfs. aufzubringenden pauschalen Zusatzbeitrags wird es zukünftig die Möglichkeit für die Krankenkassen geben, (wieder) einkommensabhängige Zusatzbeiträge zu erheben – mithin wird also der bundeseinheitliche Beitragssatz nach oben hin geöffnet für eine erneute kassenindividuelle Beitragssatzdifferenzierung, denn die einen Krankenkassen werden – wenigstens für eine bestimmte Zeit – ohne einen solchen Zusatzbeitrag auskommen können, während andere Krankenkassen je nach finanzieller Situation einen solchen von ihren Versicherten erheben müssen.

Der sozialpolitische entscheidende, hoch problematische Punkt ist die Tatsache, dass der Zusatzbeitrag alleine von den Versicherten aufgebracht werden muss und dass der Arbeitgeber-Anteil von 7,3% auf Dauer eingefroren wird. Das aber bedeutet nichts anderes, als dass alle zukünftigen Kostenanstiege in der Gesetzlichen Krankenversicherung, wenn diese dann ihren Niederschlag finden in entsprechend steigenden Beitragssätzen zur GKV, ausschließlich von den Versicherten zu tragen sind.

Kritik an diesem Punkt kommt sogar aus den Reihen der Union, so seitens der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), wobei die gesetzliche Fixierung des Arbeitgeberbeitrags problematisiert wird: »Die Abschaffung der pauschalen Zusatzbeiträge ist richtig, hat aber eine gefährliche Nebenwirkung. Arbeitnehmer und Rentner tragen in Zukunft das Risiko der Kostensteigerungen im Gesundheitswesen alleine«, so wird Christian Bäumler von der CDA zitiert in dem Artikel CDU-Arbeitnehmer rütteln an Krankenkassen-Reform, wobei das Rütteln allerdings nichts verändert hat. Immerhin, so könnte man es formulieren, rütteln die wenigstens, während der sozialdemokratische Obergesundheitsexperte Karl Lauterbach in tiefster großkoalitionärer Demutshaltung auch noch das Ganze zu loben meint zu müssen, was irgendwie peinlich rüberkommt: »Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwiderte, mit den neuen Beitragssätzen würden zunächst einmal faktisch die Arbeitnehmer entlastet und nicht die Arbeitgeber«, so wird er zitiert. Er bemüht sich wirklich, irgendein positiv daherkommendes Argument vortragen zu können – und sei es noch so verbraucht und schlichtweg auch inhaltsleer. Beispielsweise dieses hier:

»SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lobte das Gesetz, „weil es der endgültige Abschied von kleinen oder großen Kopfpauschalen ist“. Denn bisher können Kassen pauschale Zusatzbeiträge in festen Eurobeträgen nehmen.«

Klasse. Gleichsam ein virtuelles Problem. Denn: Wegen der guten Finanzlage der Kassen wurden gar keine pauschalen Zusatzbeiträge mehr erhoben.

Aber der Zeitpunkt für die Veränderung des Beitragssatzerhebungsmechanismus ist gut gewählt, denn (noch) sitzen die Kassen auf gewissen Reserven, die es ermöglichen werden, am Anfang bei vielen Kassen mit einem niedrigeren Beitragssatz als heute zu beginnen. Aber dann wird es in die andere Richtung gehen: »Gesundheitsökonom Jürgen Wasem hatte bereits vor Monaten den Zusatzbeitrag für 2017 im Schnitt auf 1,3 bis 1,5 Prozent vom Einkommen taxiert, das Bundesversicherungsamt auf 1,6 bis 1,7 Prozent.« Wohlgemerkt, nur für die Versicherten. Und es sollte bedacht werden, dass die ebenfalls vorgesehene Kürzung des Bundeszuschusses aus Steuermitteln an die GKV die Rücklagen des Gesundheitsfonds schnell abbauen und zur Folge haben wird, dass die geplanten einkommensabhängigen Zusatzbeiträge schnell ansteigen. Auch der Bundesrechnungshof sieht hier Probleme: »Noch schwimmt der Gesundheitsfonds im Geld. Doch der gekürzte Bundeszuschuss und weitere Belastungen lassen das Polster schmelzen. Sinken ab 2016 die Fonds-Zuweisungen an die Kassen, dann wären höhere Zusatzbeiträge unvermeidbar«, kann man dem Beitrag Rechnungshof warnt vor schrumpfendem Geldpolster entnehmen.

Fazit: Hinsichtlich der Finanzierung muss man feststellen, dass sich der Staat zum einen wieder zurückzieht, was den steuerfinanzierten Bundeszuschuss angeht, obgleich doch diese Mittel immer begründet wurden mit dem Ausgleich für gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die seitens der GKV geleistet werden, also mit „versicherungsfremden“ Leistungen. Dies zeigt einmal erneut, wie (un)sicher Finanzierungszusagen seitens des Staates sind bzw. sein können. Zum anderen wird der gesamte zukünftige Kostenanstieg strukturell auf den Schultern der Versicherten abgelegt, die sich damit dann herumschlagen müssen, wodurch die Arbeitgeberseite in Milliarden-Höhe entlastet wird.

Was aber ganz besonders frustrierend ist: Wieder einmal werden die wirklich relevanten, strukturellen Fragen der Gesetzlichen Krankenversicherung auf die lange Bank geschoben: Nichts, aber auch gar nichts hört man zu der Systemfrage GKV und PKV, also dem dualen Krankenversicherungssystem in Deutschland mit all seinen strukturellen Problemen. Kein Wort zu der dringend notwendigen Erweiterung der Finanzierungsbasis der GKV. Und nur Stille hinsichtlich der zahlreichen Schnittstellen zwischen der GKV und der Pflegeversicherung, die dringend einer systematischen Neuordnung bedürfen.

Eine Art Arbeitsverweigerung der Großen Koalition. Auch hier werden wertvolle Jahre verschenkt, in denen man hätte was tun können. Das wird man später sicher feststellen. Hinterher.