Eine notwendige Vorbemerkung getreu dem Motto: Manchmal hilft der Blick ins Gesetz, in diesem Fall sogar in die Verfassung:

»Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden« (Artikel 9 Abs. 3 GG).

Die Parlamentarier bekommen passend zur heutigen Behandlung des Gesetzentwurfs warme Worte des höchsten Arbeitgeberrepräsentanten des Landes mit auf den Weg:

Arbeitgeberpräsident Kramer: Tarifeinheit sichert Tarifautonomie, so ist die Pressemitteilung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände überschrieben, der wir die folgende Botschaft entnehmen können:

»Ich appelliere an die Mitglieder des Deutschen Bundestags, den Gesetzentwurf für die Tarifeinheit zu unterstützen und damit die Tarifautonomie in Deutschland zu stärken … Die Wiederherstellung der Tarifeinheit ist ein wichtiger Beitrag, um die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie zu sichern … Tarifkollisionen führen zu widersprüchlichen Regelungen, die sich im Betrieb nicht umsetzen lassen. Vielmehr tragen sie Streit in die Belegschaften.«

Nun könnte der eine oder die andere schon an dieser Stelle auf die Idee kommen, dass das irgendwie eine sehr einseitige Wahrnehmung dessen ist, was in vielen Betrieben passiert. Denn sind es wirklich (nur) miteinander konkurrierende Gewerkschaften, die zu „Tarifkollisionen“ führen? Was ist mit den vielen Unternehmen, die seit Jahren Teile ihrer Belegschaften „abschichten“ durch Auslagerung in Tochtergesellschaften mit einem anderen, niedrigeren Tarifgefüge? Man schaue sich derzeit nur als ein Beispiel von vielen die

Aktivitäten der Deutschen Post DHL an – oder

die von Karstadt, bei der Commerzbank und viele andere mehr. Und was ist mit der teilweise hyperkomplexen Nutzung ganz unterschiedlicher Beschäftigungs- und damit auch Lohnarrangements durch Leiharbeit und Werkverträge neben den (noch) tariflich abgesicherten Stammbelegschaften? Da sind die Unternehmen offensichtlich sehr wohl in der Lage, komplexe, sich unterscheidende, nicht selten erheblich miteinander konfligierende Beschäftigungsbedingungen zu managen. Und wird dadurch kein Streit in die Belegschaften getragen?

Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass sich der Deutsche Bundestag heute mit einem Gesetzentwurf zur „Tarifeinheit“ befassen muss? Auf der Seite 50 des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD aus dem Dezember 2013 findet sich der folgende Auftrag an die Große Koalition: »Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben. Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich gebotenen Belangen Rechnung getragen.« Diese Vereinbarung muss vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesehen werden, denn die Tarifeinheit („ein Betrieb, ein Tarifvertrag“) wurde 2010 vom Bundesarbeitsgericht gekippt. Damals wurde das in den Medien beispielsweise unter der bezeichnenden Überschrift Artenvielfalt im Unternehmen eingeordnet: »Eine Firma – zwei Tarifverträge? Bisher war das nicht möglich. Doch jetzt sagt das Bundesarbeitsgericht: Das geht sehr wohl. Arbeitgeber und die großen Gewerkschaften sind entsetzt, denn kleine Gewerkschaften bekommen mehr Macht.«

Der Hinweis auf das Entsetzen nicht nur auf der Arbeitgeberseite, sondern auch bei den Gewerkschaften ist deshalb von Bedeutung, weil beide Tarifparteien dafür gesorgt haben, dass der bereits zitierte Passus in den Koalitionsvertrag gekommen ist. Beide Seiten wollten vom Gesetzgeber eine gesetzliche Regelung der Tarifeinheit, um die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Beschluss des 10. Senats vom 23.6.2010 – 10 AS 3/10 sowie Beschluss des 10. Senats vom 23.6.2010 – 10 AS 2/10) wieder zu korrigieren. In einer Pressemitteilung zu den beiden damaligen Entscheidungen hatte das Bundesarbeitsgericht ausgeführt: »Es gibt keinen übergeordneten Grundsatz, dass für verschiedene Arbeitsverhältnisse derselben Art in einem Betrieb nur einheitliche Tarifregelungen zur Anwendung kommen können.« Ganz offensichtlich soll es nun darum gehen, diesen übergeordneten Grundsatz zu schaffen, denn seit 2010 ist der Grundsatz dr Tarifeinheit gekippt und es gilt grundsätzlich die Tarifpluralität.

Allerdings hat die seit langem laufende Debatte über das Für und Wider einer gesetzlichen Regelung der „Tarifeinheit“ hinlänglich aufzeigen können, dass es eine Vielzahl an praktischen Problemen bei einer möglichen Umsetzung geben würde.

Aber die beiden eigentlich entscheidenden Punkte sind ganz andere, es geht hier um grundsätzliche Einwände gegen das geplante bzw. nunmehr als Entwurf vorliegende Gesetz, die bei einer entsprechenden Würdigung nur dazu führen können, dass man den ganzen Ansatz des Gesetzes als einen – möglicherweise historischen – Irrweg bezeichnen muss:

1. Die vielbeschworene Tarifeinheit mag historisch ihren Platz gehabt haben – und grundsätzlich spricht aus strategischen Gründen viel für ein einheitliches Vorgehen der Arbeitnehmerseite -, aber mit der betrieblichen Realität hat das immer weniger zu tun. Dieser Argumentationsstrang stellt nicht nur ab auf das beobachtbare professionelle Spiel vieler Unternehmen mit einer „multiplen (Nicht-)Tariflandschaft“, in der die Arbeitnehmer in ganz unterschiedliche Konfigurationen eingepasst werden. An dieser Stelle nur ein Hinweis auf die betriebliche Realität: Im vergangenen Jahr – und demnächst wieder? – stand ja vor allem der Konflikt bei der Bahn und die Konkurrenzbeziehung zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der zum DGB gehörenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Konflikt wurde immer als Beispiel zitiert für die angebliche Notwendigkeit einer Neuregelung der Tarifeinheit. Eine Berufsgruppe, zwei Tarifverträge – na und?, so die nur scheinbar provozierende Frage von Sabine Hockling in ihrem Artikel aus dem November 2014. Sie verweist in einem ersten Schritt auf die Argumentation der Unternehmensseite: »Die Bahn lehnt es prinzipiell ab, mehrere Tarifverträge für dieselbe Berufsgruppe einzugehen. Denn das bedeutet für sie einen höheren organisatorischen Aufwand: Unterschiedliche Löhne und Zuschläge müssen verwaltet werden, verschiedene Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten erschweren die Dienstplangestaltung. Auch drohen aus Sicht der Bahn Konflikte innerhalb der Belegschaft, wenn die Angestellten unter verschiedenen Bedingungen arbeiten.« Das scheint prima facie nachvollziehbar, aber:

»Private Verkehrsbetriebe haben – anders als die Bahn – bereits Erfahrung damit, wie es ist, wenn ihre Angestellten mit von unterschiedlichen Gewerkschaften ausgehandelten Tarifverträgen leben müssen. Bei privaten Wettbewerbern der Deutschen Bahn seien parallele Tarifverträge von EVG und GDL eher die Regel als die Ausnahme, sagt Engelbert Recker, Chef von Mofair, dem Verband privater Nahverkehrsunternehmen.

„Man kann alles regeln – wenn man kein Prinzip aus seiner Haltung macht.“ Schwierigkeiten, etwa durch abweichende Arbeitszeiten oder Pausenregelungen, gibt es laut Recker in der Praxis nicht. „Das ist nur eine Frage der betrieblichen Organisation.“«

Es geht aber nicht nur um die Unternehmensseite, sondern auch um inner- bzw. zwischengewerkschaftliche Konflikte, die ein etwas anderes Licht werfen auf die nach außen so beschworene Tarifeinheit.

Beispielhaft hierfür ist der Konflikt zwischen den beiden DGB-Gewerkschaften IG Metall und ver.di. In dem Artikel Wetzels Brandbrief wird das beschrieben am Beispiel des Logistikdienstleisters Stute Logistics. Dort wurde von Gewerkschaftern versucht, mit Unterstützung der IG Metall eine Betriebsratswahl zu organisieren. Gleichzeitig hat ver.di versucht, bei Stute-Standorten Betriebsratswahlen einzuleiten, denn für die Logistik ist formal ver.di zuständig und nicht die IG Metall. Man muss wissen, dass der Hamburger Stute-Standort einst von Airbus ausgegliedert wurde und darauf bezieht sich nun die Argumentation, dass deshalb auch die IG Metall zuständig sei, weil es sich gleichsam um eine Art „verlängerte Werkbank“ handelt. Diese Perspektive ist aus Metallsicht durchaus schlüssig, denn wenn immer mehr Tätigkeiten, die in der Vergangenheit von der Stammbelegschaft ausgeübt wurden, auf Dritte unter Nutzung von Werk- und Dienstverträgen verlagert werden, dann kann man schon nachvollziehen, dass die IG Metall sich nicht beschränken will auf die kleiner werdenden Stammbelegschaften, sondern möglichst die gesamte Wertschöpfungskette, zumindest aber die unmittelbar vor- oder nachgelagerten Bereiche tarifvertraglich einzufangen, was aber kollidiert mit der Zuordnung der Logistikunternehmen, um die es hier vor allem geht, unter das Dach der Gewerkschaft ver.di.

Zurück zum Fallbeispiel Stute Logistics. Der ver.di-Sprecher Christoph Schmitz wird in dem Artikel so zitiert:

»Die IG Metall ist bei Stute wie eine Spartengewerkschaft aufgetreten«, kritisierte Schmitz. »14 Jahre lang hat sie dort keine Tarifforderungen gestellt. Erst nach dem ver.di-Abschluss hat sie an ausgewählten Standorten eine Auseinandersetzung für einen Haustarifvertrag begonnen.« Und das mit Macht. Die Metallergewerkschaft – die über weitaus größere Ressourcen verfügt als ver.di – warb an den Stute-Standorten Bremen, Hamburg-Finkenwerder, Hamburg-Hausbruch und Stade etliche Mitglieder, organisierte fünf Warnstreiks und erreichte daraufhin einen Haustarifvertrag, der den Beschäftigten monatlich 150 Euro mehr und bis Ende 2015 befristete Einmalzahlungen von weiteren 100 Euro monatlich bescherte. Ver.di zog nach und unterschrieb eine gleichlautende Vereinbarung, bei der die Einmalzahlungen allerdings auf einen Schlag überwiesen werden können.«

Unabhängig von der Bewertung des konkreten Sachverhalts – er steht stellvertretend für das Problem, dass es auch innerhalb der etablierten Gewerkschaften grundsätzlich – und so könnte eine These lauten: zunehmend – keine klaren und eindeutigen Zuordnungen zu einer „zuständigen“ Gewerkschaft gibt bzw. geben kann. Hinzu kommt mit einer gewissen Ironie: Die Devise „ein Betrieb, eine Gewerkschaft“ ist aus Sicht der IG Metall genau die Zieldimension, die hier anvisiert wird, denn der vorgelagerte Kontraktlogistiker wird durch die werkvertragliche Einbettung in den Gesamtzusammenhang zu einem „Quasi-Teil“ des Betriebs, den man nun nach seiner Auslagerung wieder unter die industriegewerkschaftlichen Fittiche zu nehmen versucht, was aber wie gesehen zu Konflikten mit anderen Gewerkschaften führt bzw. führen kann. Die Welt ist komplexer als die Theorie.

2. Aber der zentrale Haupteinwand gegen das Gesetz zur Tarifeinheit ist von fundamentaler Bedeutung für die Arbeitsbeziehungen und für das höchst komplexe Gebilde des letztendlich verfassungsrechtlich nur sehr allgemein und konkreter dann durch „Richterrecht“ strukturierten Streikrechts. Der Arbeitskampf bzw. das damit verbundene Drohpotenzial ist von zentraler Bedeutung innerhalb der ansonsten sicher nicht zugunsten der Arbeitnehmer überaus asymmetrisch ausgestalteten Arbeitsbeziehungen. Und an dieser Stelle kann man nur noch einmal darauf hinweisen, dass in den zurückliegenden Monaten zahlreiche Stellungnahmen aus ganz unterschiedlichen Lagern die Verfassungswidrigkeit des geplanten Gesetzes herausgestellt haben. Nach dieser Auffassung wird zu stark in ein Grundrecht eingegriffen. Aus der Flut an Veröffentlichungen zu dieser These vgl. nur den bereits Anfang 2014 publizierten Beitrag Schwarz-rotes Streikverbot von Detlef Hensche oder „Öffentlichkeit wird getäuscht“, ein Interview mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Dieterich: »Es sei eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit, wenn die Bundesregierung behaupte, das Streikrecht werde nicht angetastet.«

In diesem Kontext auch sehr interessant ein Interview mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Ingrid Schmidt, die vor Einschränkungen des Streikrechts und der Koalitionsfreiheit per Gesetz warnt: Gewerkschaftsfreiheit in Gefahr. »Sie warnt davor, den Grundsatz der Tarifeinheit – „ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ – per Gesetz festzuschreiben. Denn dadurch werde der Wettbewerb der Gewerkschaften um den besten Tarif in jedem Unternehmen verhindert.« Es geht deshalb um einen schwerwiegenden Eingriff in die gewerkschaftliche Betätigungsfreiheit. Auch mehrere Gutachten liegen mittlerweile vor, viele bestätigen die These von der behaupteten Verfassungswidrigkeit des Unterfangens.

Selbst der mehr als seriösen Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages hat sich mit der Materie befasst. Darüber berichtet die grüne Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmecke in einem Beitrag auf ihrer Webseite, denn sie hat dem Dienst die Frage einer verfassungsrechtlichen Bewertung des Gesetzentwurfs gestellt: Tarifeinheit – Ministerin sollte Gesetzentwurf zurückziehen.

»Laut dem Gutachten ist davon auszugehen, dass die gesetzliche Tarifeinheit die Koalitionsfreiheit nicht ausgestaltet, sondern dass es sich dabei um ein Eingriff in die kollektive Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG handelt. Es ist ein Eingriff, weil die Koalitionsfreiheit als Freiheitsrecht das Abschließen von Tarifverträgen und Arbeitskämpfe schützt. Eingriffe in Grundrechte können zwar möglich sein, aber nur wenn sie gerechtfertigt sind. Das Ziel des Gesetzes – also die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie zu sichern – reicht dafür aber nicht aus. Auch andere Begründungen für das Gesetz – also Zunahme von Arbeitskämpfen, Ordnungsfunktion der Tarifeinheit oder Betriebsfrieden – sind keine Gründe für ein Eingriff in die Koalitionsfreiheit.

Auch die Betroffenheit Dritter bei Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge (z.B. Verkehr) kann nicht als Rechtfertigungsgrund für die gesetzliche Tarifeinheit dienen, denn die Bundesregierung lehnt in der Begründung des Gesetzes genau dies – also eine Regelung ausschließlich im Bereich Daseinsvorsorge – ab. Alles in allem besteht also Zweifel, dass das Gesetz verfassungskonform ist.«

Die vielen unterschiedlichen Einwände haben den Gang der Dinge bislang nicht aufhalten können – und die federführende Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) läuft sehenden Auges in das offene Messer. Ein äußerst unangenehmes offenes Messer, denn zum einen gibt es durchaus sehr plausible Annahmen, dass das Gesetz, sollte es denn endgültig verabschiedet werden, vor dem Bundesverfassungsgericht gestoppt wird, zum anderen aber wird sich möglicherweise eine Sozialdemokratin als diejenige herausstellen, die das Streikrecht von Gewerkschaften im Kern beschnitten hat. Das wird der SPD – man denke an die Erfahrungen mit Hartz IV – sicher nicht gut tun.

Dietrich Creutzburg hat das Grundproblem thematisiert in seinem Artikel Nie wieder Lokführer-Streiks?

»Das Tarifeinheitsgesetz … stellt … allerdings nur neue Regeln für den Fall einer sogenannten Tarifkollision auf – während es das eigentliche Streikrecht jedenfalls nicht ausdrücklich begrenzt. Von einer Tarifkollision ist die Rede, wenn zwei konkurrierende Gewerkschaften jeweils unterschiedliche Tarifverträge für ein und dieselbe Berufsgruppe in einem Betrieb durchgesetzt haben oder durchsetzen wollen. Dann soll, so die Stoßrichtung des Gesetzes, dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden, das er am Ende tatsächlich unterschiedliche Tarifverträge innerhalb einer Berufsgruppe anwenden muss.

Falls sich die Gewerkschaften nicht untereinander auf ein abgestimmtes Vorgehen einigen können, soll daher notfalls – auf Antrag betroffener Tarifparteien – die Mehrheitsregel entscheiden: Diejenige Gewerkschaft, die im betroffenen Betrieb die meisten Mitglieder hat, soll mit ihrem Tarifvertrag den Vorrang erhalten. Die Minderheitsgewerkschaft, die in vielen Fällen die Berufsgewerkschaft sein wird, muss dann zurückstecken und erhält nur das Recht, den Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft „nachzuzeichnen“, damit zumindest dieser auch für ihre Mitglieder gilt.«

Mit diesem Mechanismus behauptet die Bundesregierung einen Weg gefunden zu haben, den Vorwurf eines direkten Eingriffs in das Streikrecht entkräften zu können und damit natürlich auch der Angreifbarkeit des Gesetzes von dieser Seite aus. Aber dem ist nicht so:

»Mittelbar hat diese Regel allerdings auch Auswirkungen auf Streiks. Denn nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte (gesetzliche Regeln zu Arbeitskämpfen gibt es in Deutschland nicht) sind Streiks üblicherweise als unverhältnismäßig anzusehen, wenn damit etwas durchgesetzt werden soll, das gar nicht zulässig ist oder nicht angewendet werden kann. Das wäre für Tarifverträge einer Minderheitsgewerkschaft mit einiger Wahrscheinlichkeit der Fall. Die große Koalition setzt darauf, dass die Rechtsprechung im Ergebnis die Berufsgewerkschaften diszipliniert. Mehr noch: Sie hofft, dass alle Beteiligten gerichtliche Konflikte scheuen werden – und die konkurrierenden Gewerkschaften sich deswegen künftig lieber gleich im Voraus auf gemeinsame Tarifforderungen verständigen, um solche Tarifkollisionen zu vermeiden … Die größte Wirkung des Gesetzes wird voraussichtlich eine Unsichtbare sein: In Unternehmen und Branchen, in denen es bisher noch keine Berufsgewerkschaften gibt, werden potenzielle Gründer neuer Berufsgewerkschaften entmutigt – schließlich müssten sie gewissermaßen aus dem Nichts eine Mehrheit aus dem Boden stapfen, um nicht von der Kollisionsregel gebremst zu werden.«

Wie dem auch sei – sollte das Gesetz die parlamentarischen Hürden nehmen, dann wird es mit Sicherheit in Karlsruhe landen, vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Ausgang dieses Verfahrens – bekanntlich ist es schon bei einem „normalen“ Gericht wie auf hoher See, wo man letztendlich in Gottes Hand ist – mag offen sein, wenn auch mit einem höheren Erwartungswert für ein Scheitern. Creutzburg versucht eine noch gleichgewichtige Prognose: »Zwei Gutachten zum Tarifeinheitsgesetz, die im Vorfeld geschrieben wurden, sind besonders prominent. Eines stammt aus der Feder des ehemaligen Verfassungsrichters Udo di Fabio und wertet das Gesetz als unzulässig. Das andere stammt aus der Feder des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier und gelangt zum gegenteiligen Ergebnis.«

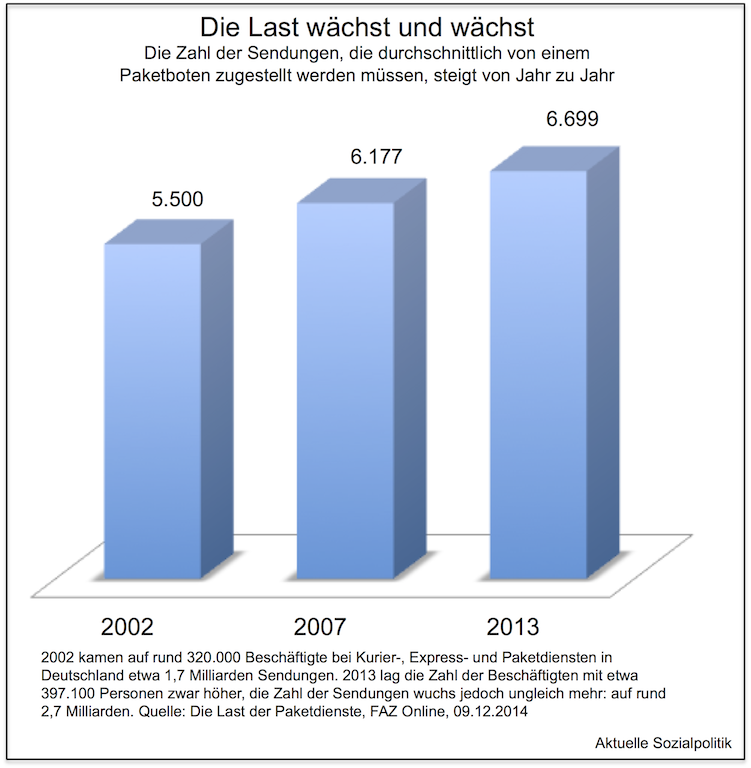

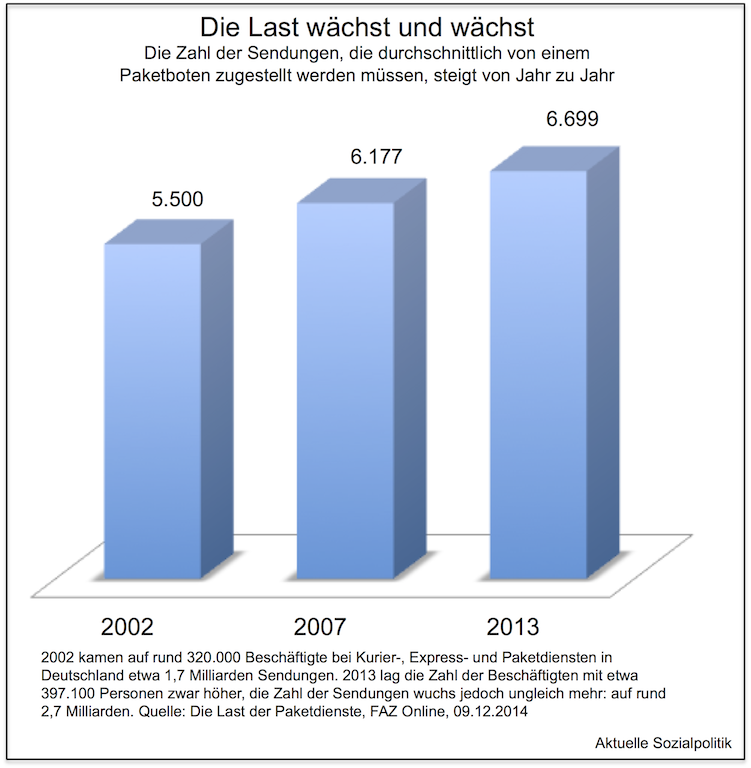

Unabhängig davon hat man den Eindruck, dass hier, ob bewusst oder eher unbewusst, hinsichtlich des Streikrechts die Büchse der Pandora geöffnet werden soll. Während sich die Kanzlerin und die Union zurückhalten und mit dem Thema nicht infiziert werden, muss die Bundesstreikministerin Nahles die ganze Paketlast tragen und folgerichtig wird sich auch die Kritik auf sie und die SPD fokussiert. Und die Gewerkschaften, die anfangs in einem Bündnis mit den Arbeitgebern die neue große Koalition in die Richtung getrieben haben, die nun mit der 1. Lesung des Gesetzes im Bundestag weiter beschritten wird, sehen sich mittlerweile einer belastenden Polarisierung in Befürworter und Gegner ausgesetzt, ein veritabler Spaltpilz in der Gewerkschaftsbewegung. Ob sich das dafür wirklich lohnt? Wohl kaum.