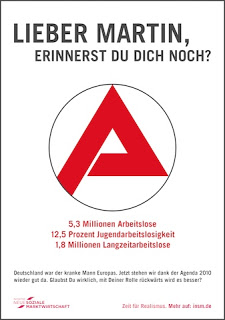

Man muss schon sagen – was für ein Impact. Da gibt der designierte Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, der BILD-Zeitung ein Interview und hält in Bielefeld auf dem Arbeitnehmerkongress seiner Partei eine Rede unter der Überschrift „Arbeit in Deutschland“. Und eigentlich hat er nicht wirklich viel inhaltlich gesagt, sondern die ganz großen Linien gezeichnet. Dennoch bricht in der Folge eine intensive Debatte aus, als ob er ein Zehn-Punkte-Programm der Verstaatlichung der deutschen Bankenlandschaft präsentiert hätte. Hat er aber nicht und auch seine Ausführungen zu den beiden Themen, die seit Anfang der Woche im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen, also die Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I (vgl. hierzu bereits den Beitrag Am Welttag für soziale Gerechtigkeit mehr Gerechtigkeit für (ältere) Arbeitslose? Martin Schulz und der alte Wein in alten Schläuchen vom 20. Februar 2017) sowie die Eindämmung der befristeten Beschäftigung, sind mehr als nebulös und wenn, dann erst einmal nur emotional fassbar, was ja auch ihre Funktion ist.

Schaut man beispielsweise in die Bielefelder Rede von Martin Schulz, dann wird man zum Thema befristete Arbeitsverträge das hier finden:

»Wir wollen Sicherheit und Verlässlichkeit für die Beschäftigten!

Deshalb müssen wir auch an die Befristung vieler Arbeitsverhältnisse ran.

Vor allem jungen Menschen wird zu viel zugemutet: Sie sollen eine ordentliche Ausbildung machen, sich im Job weiterbilden, sie sollen eine Familie gründen und wollen sich manchmal auch noch um ihre Eltern kümmern, sie sollen für Wohneigentum sorgen, und im Idealfall sollen sie sich auch noch ehrenamtlich engagieren.

Das alles geht nicht, wenn die eigene Zukunft auf wackligen Beinen steht! Das kann nicht unser Angebot für die Jugend sein!

Und darum werden wir die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen abschaffen!«

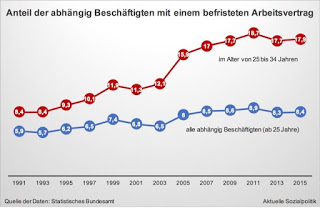

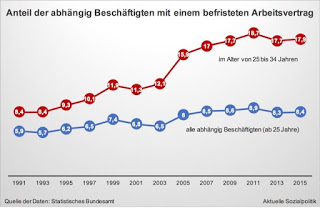

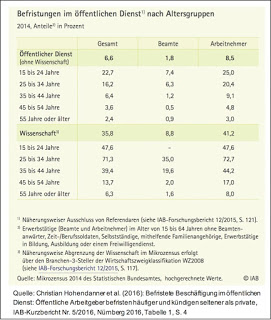

Punkt. Das war’s zu dem Thema. Bevor wir uns mit dem Vorschlag nach Abschaffung der sachgrundlosen Befristung genauer auseinandersetzen, muss wieder einmal ein Zahlendurcheinander geklärt werden. Denn ein Teil der Debatte kreist um den Vorwurf, Schulz hätte mit falschen Zahlen hantiert. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung hat der SPD-Kanzlerkandidat den Anteil der jungen Menschen in Deutschland, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben, mit rund 40 Prozent angegeben. Das nun hat die Arbeitgeber auf den Plan gerufen, die das kritisiert haben. In der Altersgruppe zwischen 25 und 35 seien tatsächlich rund zwölf Prozent der Beschäftigten befristet angestellt, argumentiert der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Was stimmt nun? Beide liegen falsch, wie die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht. Für 2015 berichtet das Statistische Bundesamt auf der Grundlage der Arbeitskräfteerhebung für alle abhängig Beschäftigten ab 25 Jahre von einem Anteil der befristet Beschäftigten von 8,4 Prozent, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre seien es hingegen 17,9 Prozent gewesen.

Aber Schulz hat die von ihm genannten 40 Prozent nicht aus der Luft gegriffen, sondern ist schlecht vorbereitet worden, denn dieser Anteilswert taucht an anderer Stelle durchaus auf. Nur nicht als Anteil an den Arbeitsverträgen, sondern als Anteilswert bei den Neueinstellungen. Was etwas anderes ist als der Bestand an Arbeitsverträgen.

Darüber berichtet beispielsweise Thomas Öchsner in seinem Artikel Anteil befristeter Jobs geht bereits weiter zurück. Er operiert allerdings mit einer anderen Datenquelle als die Bundesstatistiker, nämlich mit dem IAB-Betriebspanel. Das IAB der Bundesagentur für Arbeit befragt Jahr für Jahr 16.000 Betriebe und rechnet die Angaben hoch:

»Daraus ergibt sich, dass der Anteil der befristeten Stellen seit 2011/12 leicht rückläufig ist. Damals waren ohne Auszubildende 8,4 Prozent der Arbeitsverträge befristet. 2015 waren nur mehr 8,0 Prozent der Verträge zeitlich begrenzt.

Etwas besser sieht es auch bei den Neueinstellungen aus. 2009, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, musste sich fast jeder Zweite (47 Prozent), der einen neuen Job ergatterte, mit einem Vertrag auf Zeit begnügen. 2015 traf dies noch auf 42 Prozent der Neueingestellten zu.«

Der IAB-Wissenschaftler Christian Hohendanner wird von Öchsner dahingehend zitiert, dass man noch nicht von einer Trendumkehr sprechen könne, aber zu erkennen sei, dass es „keinen weiteren Anstieg mehr gab“. Was sich vor dem Hintergrund der allgemeinen Arbeitsmarktlage aber verbessert habe: »2015 wurden nach Angaben des IAB bereits 40 Prozent der befristet Eingestellten unbefristet übernommen. 2009 konnten sich nur 30 Prozent darüber freuen.«

Nun muss man bei den Befristungen unterscheiden – und Martin Schulz macht das ja auch, denn er stellt eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen in den Raum, nicht der Befristungen an sich. Die Befristungen mit Sachgrund will er nicht antasten. Das ist durchaus nachvollziehbar, denn hier kann der Arbeitgeber, selbst wenn er wollte, nicht anders. Nehmen wir als ein Beispiel von vielen eine Kindertageseinrichtung, in der eine dort unbefristet beschäftigte Erzieherin in die Elternzeit geht, aber wiederkommen will und wird, beispielsweise nach zwei Jahren. Die Ersatzkraft für diese Mitarbeiterin kann vom Träger der Kita nur einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen für die Abdeckung dieses Zeitraums, außer der hat an anderer Stelle einen sicheren Arbeitskräftebedarf genau nach Rückkehr der unbefristet Beschäftigten.

Bei den sachgrundlosen Befristungen verhält es sich anders. Hier lohnt der Blick auf die Motive der Arbeitgeber, einen neuen Mitarbeiter befristet einzustellen. Diese Befristungsform hat an Beliebtheit gewonnen und ein wichtiges Motiv in der Privatwirtschaft ist sicher der Aspekt einer dadurch realisierbaren „verlängerten Probezeit“. Man kann den Arbeitnehmer schlichtweg deutlich länger als bei der ansonsten zulässigen Probezeit im Ungewissen lassen, ob man ihn oder sie übernimmt. Die Betroffenen werden natürlich in den maximal zwei Jahren in der Hoffnung auf eine Entfristung ihrer Stelle alles geben.

Es kann natürlich auch andere Gründe für die sachgrundlose Befristung geben, beispielsweise die Tatsache, dass nur eine bestimmte Summe Geld für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht und man keine Sicherheit hat, nach Ablauf dieser Zeit die betroffenen Arbeitnehmer weiterbeschäftigen zu können. Nun wird der eine oder andere einwenden, dann könne man den Betroffenen eben betriebsbedingt kündigen, das aber schafft zum einen mögliche Konflikte, zum anderen gibt es mit dem öffentlichen Dienst einen Bereich, wo es oftmals fast unmöglich ist, sich von den Arbeitnehmern wieder zu trennen, wenn sie denn unbefristet beschäftigt sind, weil immer darauf hingewiesen wird, dass es beispielsweise in einer großen Behörde genügend Ersatzarbeitsplätze geben würde, so dass eine Kündigung scheitert.

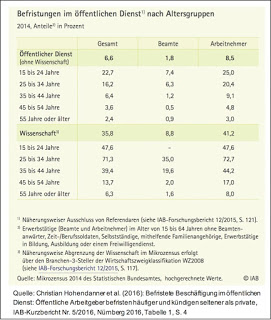

Das kann man auch den Zahlen entnehmen – der größte Befrister in diesem Land ist der öffentliche Dienst und ganz besonders schlimm ist es in der Wissenschaft. Genauer unter die Lupe genommen haben das Christian Hohendanner et al. (2016): Befristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst: Öffentliche Arbeitgeber befristen häufiger und kündigen seltener als private, IAB-Kurzbericht Nr. 5/2016, Nürnberg. Die Wissenschaftler berichten darin:

»Etwa 60 Prozent der Einstellungen im öffentlichen Dienst (ohne Wissenschaft) erfolgten laut IAB-Betriebspanel im ersten Halbjahr 2014 befristet. In der Privatwirtschaft waren es 40 Prozent, in der Wissenschaft 87 Prozent.

Die Übernahmequote befristet Beschäftigter fiel im öffentlichen Dienst (ohne Wissenschaft) im ersten Halbjahr 2014 mit 32 Prozent um 10 Prozentpunkte niedriger aus als im privaten Sektor. In der Wissenschaft lag die Übernahmequote bei 9 Prozent.«

Hohendanner et al. arbeiten in ihrer Studie auch den zentralen Unterschied heraus zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft bei den Motivlagen für Befristungen: »Als wichtigste Befristungsmotive nannten öffentliche Arbeitgeber Vertretungen und fehlende Planstellen. Für die Privatwirtschaft ist die Erprobung neuer Mitarbeiter der wichtigste Befristungsgrund.« Und: Öffentliche Arbeitgeber nutzen befristete Arbeitsverträge als zentrales Instrument der Personalanpassung. Letztendlich werden wir hier Zeugen einer massiven Polarisierung der Beschäftigungsstrukturen innerhalb des öffentlichen Dienstes. Auf der einen Seite haben wir hier die sichersten und – nicht nur bei Beamten – mit Unkündbarkeit ausgestattete Arbeitsplätze, auf der anderen Seite reagiert das System darauf spiegelbildlich mit der Schaffung einer hochgradig flexibilisierten Schicht an Beschäftigten, wo im starken Maße mit Befristungen gearbeitet wird (und aus Systemsicht gearbeitet werden muss) und in denen der Unsicherheitsfaktor kombiniert wird mit ausgeprägter Perspektivlosigkeit, was Anschlussoptionen angeht.

Die besonders ausgeprägte Befristungslandschaft in der Wissenschaft spiegelt sich auch wieder in dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017. Statistische Daten und Forschungsbefunde

zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland. Susanne Klein hat ihren Artikel dazu überschrieben mit Risiko inbegriffen: »Viele Mitarbeiter an deutschen Hochschulen sind prekär beschäftigt: befristete Teilzeitstellen, geringer Verdienst bei unbezahlten Überstunden. Hinzu kommt: Aus dem akademischen Flaschenhals ist ein Nadelöhr geworden.« In der universitären Forschung und Lehre arbeiten 145.000 befristet Beschäftigte – 76 Prozent mehr als im Jahr 2000. Ohne sie müssten etliche Hochschulen den Betrieb so gut wie einstellen. Neben den teilweise skandalös frustrierenden Arbeitsbedingungen kommt ein großes Karriereproblem hinzu: Die Professorenstellen, die ambitionierte Wissenschaftler irgendwann bekleiden wollen, haben seit dem Jahr 2000 nur um 21 Prozent zugenommen. »Die Zahlen klaffen so weit auseinander wie noch nie, aus dem „akademischen Flaschenhals“ ist ein Nadelöhr geworden«, so Klein. Sie weist darauf hin, dass das Problem ein strukturelles ist. Beispiel: Die Universitäten Sachsens müssen mindestens jeden zweiten Nachwuchswissenschaftler aus befristeten Drittmitteln finanzieren. Es ist offensichtlich aber auch ein sehr deutsches Problem: 93 Prozent der Wissenschaftsmitarbeiter sind in Deutschland befristet angestellt. Dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013 konnte man entnehmen, dass es in Frankreich und England weniger als 30, in den USA sogar nur 14 Prozent sind. Es geht also auch anders.

Apropos Nachwuchsbericht 2013 – der hatte doch den Anstoß gegeben, endlich Verbesserungen herbeizuführen: »Mehr und mehr befristete Arbeitsverhältnisse mit zunehmend kürzeren Laufzeiten: Diese Diagnose aus dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs hatte vor vier Jahren den Weg für eine Reform freigemacht. In der Großen Koalition war man sich darüber einig, dass das „Befristungsunwesen“ ein Ende haben müsse«, so Amory Burchard unter der Überschrift Statt Dauerstelle Aus nach zwei Jahren. »Mit dem neuen, im März 2016 in Kraft getretenen Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss die Laufzeit von Arbeitsverträgen der angestrebten Qualifizierung „angemessen“ sein. Und die Befristung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Drittmittelprojekten soll sich am bewilligten Projektzeitraum orientieren. Doch ein Jahr später scheint sich die Lage der Nachwuchswissenschaftler kaum verbessert zu haben.«

„Die Universitäten und Forschungsinstitute mogeln, jedes Schlupfloch wird genutzt“, sagt zumindest Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Leiter des Hochschulbereichs der GEW. Wie schon 2015 bei der Vorbereitung der Gesetzesreform befürchtet, werde „alles Mögliche als Qualifizierung deklamiert und erneut für Kurzzeitbefristungen genutzt“.

Wechselt man jetzt wieder auf die generelle Ebene der Befristungen, dann wird deutlich, dass das für die Betroffenen natürlich problematische Auswirkungen haben kann und hat (vor allem, wenn sich diese Befristungen nicht als ein Durchgangsstadium mit einer relativ sicheren Entfristungsperspektive am Ende einer nicht zu langen Wegstrecke darstellt.

Mit den (möglichen) Folgen für die Betroffenen, hier vor allem den überdurchschnittlich oft befristeten jüngeren Arbeitnehmern hat sich das WSI in einer Studie beschäftigt:

Eric Seils: Jugend & Befristete Beschäftigung. Eine Auswertung auf Basis aktueller Daten des Mikrozensus. WSI-Policy-Brief Nr. 8, Dezember 2016

Fast jeder fünfte abhängig Beschäftigte unter 35 Jahren hat nur einen befristeten Arbeitsvertrag, mehr als 60 Prozent aller befristet Beschäftigten in Deutschland sind jünger als 35. Die Studie zeigt: »Befristet Beschäftigte haben deutlich niedrigere Nettoeinkommen als gleich alte Arbeitnehmer mit unbegrenztem Vertrag. Dementsprechend sind sie trotz Arbeit doppelt so häufig von Armut bedroht. Junge Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen sind zudem seltener verheiratet und haben deutlich weniger Kinder als unbefristet Beschäftigte.« „Häufige Stellenwechsel, zum Teil verbunden mit Ortswechseln, erschweren die Bildung stabiler Partnerschaften. Und Kinder kosten Geld, daher dürften viele Paare die Realisierung ihres Kinderwunsches aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit verschieben“, wird der Studienautor Eric Seils zitiert.

Interessant ist ein Blick auf die Qualifikationsprofile junger befristet Beschäftigter: Personen ohne Berufsausbildung und Universitätsabsolventen sind gleichermaßen häufiger befristet beschäftigt sind als Absolventen einer dualen Berufsausbildung oder mit Fachhochschulabschluss. Allerdings führen die Berufswege beider Gruppen später oft in unterschiedliche Richtungen: Uni-Absolventen wechseln im Zeitverlauf häufiger in feste Anstellungen, für gering Qualifizierte stellt der befristete Job oft eine Sackgasse dar. Mit Zusammenhänge zwischen Beruf und befristeter Beschäftigung beschäftigt sich eine neue Arbeit von Stefan Stuth.

2013 kam eine Studie auf der Basis von SOEP-Daten zu diesem Befund: »Für einen großen Teil der jungen Erwerbstätigen öffnen sich nach einer gewissen Wartezeit die Türen zur normalen Arbeitswelt … durchaus. Obwohl die reformbedingte Heterogenisierung der Erwerbsformen ihre Schatten vor allem auf junge Erwerbstätige wirft, schafft früher oder später ein großer Teil der Arbeitsmarkteinsteiger/innen trotzdem den Sprung in Erwerbssicherheit.« (Marie-Christine Fregin (2013): Generation Ungewiss – Berufseinsteiger auf dem Weg ins Abseits? Empirische Vergleiche zur Chancenentwicklung von befristet beschäftigten Arbeitsmarkteinsteiger/innen. SOEPpapers 581-2013, Berlin, S. 111)

Eigentlich, so könnte man meinen, würde dieser Hintergrund doch insgesamt für die Forderung von Martin Schulz sprechen, die sachgrundlose Befristung als Instrument abzuschaffen. Diese Forderung ist nicht neu, in der auslaufenden Legislaturperiode wurde das seitens der Oppositionsparteien auch immer in den politischen Raum eingebracht.

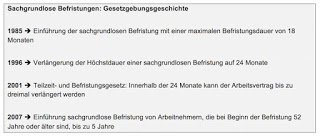

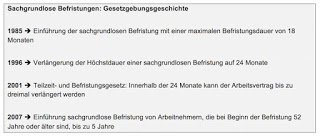

So gab es beispielsweise eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags am 17. März 2014. Auslöser dafür war ein Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Die Linke zur sogenannten ’sachgrundlosen Befristung‘ (vgl. hierzu BT-Drs. 18/7 vom 23.10.2013). Der Gesetzentwurf beinhaltet die Forderung, im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeiten zur Befristung ohne Sachgrund abzuschaffen. Zur Stellungnahme aufgefordert war auch das IAB der Bundesagentur für Arbeit. Die dort präsentierten Daten – das IAB bezieht sich dabei auf die Angaben aus dem bereits erwähnten IAB-Betriebspanel – sind interessant: »Die Anzahl sachgrundloser Befristungen hat sich zwischen den Jahren 2001 und 2013 von etwa 550.000 auf 1,3 Millionen erhöht … Damit hat sich der Anteil sachgrundloser Befristungen an allen im IAB-Betriebspanel erfassten Befristungen von 32 auf 48 Prozent erhöht.« Zugleich wird aber deutlich, dass man unterscheiden muss zwischen den sachgrundlosen Befristungen und denen mit (irgendeinem zulässigen) Sachgrund – besonders relevant für die diskutierten hohen Befristungsanteile im öffentlichen Dienst, denn hier wird deutlich, dass die im Zentrum der Forderung von Schulz stehenden sachgrundlosen Befristungen dort eher unterdurchschnittlich vertreten sind: Sachgrundlose Befristungen »werden verstärkt im Groß- und Einzelhandel oder im Verarbeitenden Gewerbe genutzt, während sie … in den öffentlichen und sozialen Dienstleistungen … eine untergeordnete Rolle spielen. Tendenziell zeigt sich, dass sachgrundlose Befristungen in Branchen mit einem hohen Befristungsanteil eher unterproportional genutzt werden.« Anders formuliert: Eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen würde an dem besonders befristungsintensiven öffentlichen Dienst ziemlich vorbeigehen.

Hinzu kommt, so das IAB: Multivariate Analysen »liefern deutliche Hinweise auf die Brückenfunktion sachgrundloser Befristungen: Je höher der Anteil sachgrundloser Befristungen an den in den Betrieben eingesetzten befristeten Beschäftigungsverhältnissen, umso höher fällt die Anzahl der innerbetrieblichen Übernahmen in unbefristete Beschäftigung aus.« Was letztendlich mit dem in der Privatwirtschaft verbreiteten Motiv einer verlängerten Probezeit zusammenhängt.

Nun könnte man an dieser Stelle einwerfen, dass das aus der betriebswirtschaftlichen Logik der Unternehmen zwar nachvollziehbar ist, der Gesetzgeber aber nicht die Aufgabe hat, den Betriebe verlängerte Probezeiten zu ermöglichen, wenn es andere und kürzere als Normalfall gesetzlich vorgeschrieben gibt. Und man könnte erwarten: Im Idealfall würde eine Abschaffung sachgrundloser Befristungen zu einer deutlichen Erhöhung unbefristeter Einstellungen führen. Aber bei dem Versuch, diese an sich naheliegende These zu belegen, kommt die IAB-Stellungnahme zu einem anderen Befund.

Das arbeitsmarktpolitische Fazit des IAB liest sich so:

»Aus Sicht des IAB ist fraglich, ob die Abschaffung sachgrundloser Befristungen ein adäquates Instrument zur Herstellung von mehr Beschäftigungssicherheit ist. Zum einen verfügen Betriebe über alternative Möglichkeiten der Flexibilisierung: Sie könnten verstärkt auf Befristungen mit Sachgrund und alternative Beschäftigungsformen wie Leiharbeit oder freie Mitarbeit ausweichen. Zum anderen bestünde bei einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung das Risiko, dass sich Arbeitgeber bei Einstellungen zurückhalten und ihr Flexibilitätsspielraum eingeschränkt wird.

Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass ein Wegfall sachgrundloser Befristungen zu einer deutlichen Zunahme unbefristeter Einstellungen führt. Schließlich liefern empirische Analysen Hinweise dafür, dass insbesondere sachgrundlose Befristungen häufig als verlängerte Probezeit genutzt werden und als Sprungbrett in unbefristete Beschäftigung fungieren.« (Christian Hohendanner (2014): Befristete Beschäftigung. Mögliche Auswirkungen der Abschaffung sachgrundloser Befristungen. IAB-Stellungnahme, 01/2014, Nürnberg 2014, S. 4)

Man muss diese Schlussfolgerung nicht teilen, aber sie ist sicher das Ergebnis eines Abwägungsprozesses hinsichtlich der Vor- und Nachteile einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und der Abschätzung der Verhaltensweisen der Arbeitsmarktakteure, vor allem der Arbeitgeber.

Aber vielleicht ist die Forderung nach einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen, wie sie nun auch von Martin Schulz in den politischen Diskursraum geworfen wird, als Chiffre zu verstehen, als Adressierung einer emotionalen Schicht jenseits abstrakter arbeitsmarktlicher Befunde, deren Resonanzboden durch eine verunsicherte Gesellschaft aufgrund vermeintlicher, vermuteter und auch tagtäglich erlebter Abstiege und Ausschlüsse strukturiert ist. Wenn, dann wäre das in einer risikoaversen Gesellschaft wie in Deutschland gut gewählt. Denn die Sicherheitsbedürfnisse werden zumindest für die Betroffenen durch Befristungen – selbst wenn sie am Ende der erwerbsbiografischen Kette nur ein Durchgangsstadium darstellen – massiv verletzt und wer wünscht sich nicht ein stabiles Beschäftigungsverhältnis? Wobei unbefristet faktisch nun gerade nicht lebenslange Beschäftigungsgarantie bedeutet (wenn wir von Teilen des öffentlichen Dienstes absehen), wie die vielen Arbeitnehmer wissen, denen aus welchen Gründen auch immer gekündigt wird.

Insofern hat Martin Schulz sicher aus politpsychologischen Gründen einen Nerv bei vielen getroffen. Aber wie weit Theorie und Praxis dann in der wirklichen Wirklichkeit auseinanderliegen (können), verdeutlicht ein Blick auf das Haus der Ministerin, die bei der Schulz-Rede in Bielefeld auch anwesend war – gemeint ist Manuela Schwesig (SPD). Die hat mal vor einiger Zeit mit Blick auf die (möglichen) Auswirkungen der Befristungen gesagt: „Befristete Jobs wirken wie die Anti-Baby-Pille.“ Und dann berichtet Johanna Roth in ihrem Artikel Zeitverträge als Anti-Babypille aus dem Bundesfamilienministerium das hier:

»Die Anzeige klingt, als brauche Manuela Schwesig (SPD) einen ganzen Schwung neuer MitarbeiterInnen: Das Familienministerium sucht derzeit Sozial- und WirtschaftswissenschaftlerInnen „für verschiedene Bereiche des Hauses“, darunter für Familie, Gleichstellung, Kinder, Jugend.

Gefragt sind gute Noten, Fremdsprachenkenntnisse und die Bereitschaft zu Dienstreisen. Eines sollten die BewerberInnen aber besser nicht haben: Kinderwunsch. Denn die ausgeschriebenen Stellen sind auf zwei Jahre befristet … Im Familienministerium ist der Anteil der befristet Beschäftigten zwischen 2004 und 2013 rasant gestiegen: von 1,2 auf 18,6 Prozent … Damit gehört das Familienministerium zu den Spitzenreitern unter den befristenden Bundesministerien.«

Übrigens weist der Artikel auch auf eine Folge der sachgrundlosen Befristungen hin, die häufig vergessen wird: »Eine zeitliche Befristung von bis zu zwei Jahren ist gesetzlich gestattet, ohne dass dafür ein sachlicher Grund angegeben werden muss. Das ist aber nur zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber in den vergangenen drei Jahren kein Arbeitsverhältnis bestanden hat. In diesem Fall bedeutet das: Werden die Verträge nicht entfristet, sind die WissenschaftlerInnen für die nächsten drei darauf folgenden Jahre für den Dienst bei Bundesbehörden gesperrt und müssen sich ein anderes Arbeitsfeld suchen.«

Man könnte natürlich auf die Idee kommen, dass die Schulz-Forderung nun sofort aufgegriffen und dort mit Leben gefüllt wird, wo man personalpolitische Verantwortung hat. Wie werden sehen, dass das nicht passieren wird, nicht nur, aber eben auch aus systemischen Gründen des öffentlichen Dienstrechts.

Offenbar ist es wieder einmal nicht so einfach, die Sonntagsreden mit dem tagtäglichen Handeln in Übereinstimmung zu bringen. Aber vielleicht war das ja auch gar nicht so gemeint, sondern wie angedeutet ein Sprung in das Planschbecken einer verunsicherten Gesellschaft, die dringend und verständlicherweise auf Symbole wartet, dass man was ändern könnte.