Das war dann wieder so eine Nachricht, die in Zeiten des anlaufenden Wahlkampfs zum einen nicht gerne gehört wird, zum anderen aufgrund der Verdichtung in die eine große Zahl erwartbar auf großes Interesses stößt, kann man doch scheinbar an einer Größe ein komplexes und vielgestaltiges gesellschaftliches Problem, das zudem noch mit Skandalisierungspotenzial ausgestattet ist, auf den Punkt bringen: »Die Zahl der von Armut bedrohten Kinder steigt weiter. Im Dezember 2015 waren noch rund 1,54 Millionen von Hartz IV abhängig. Die Zahl stieg bis Dezember 2016 auf rund 1,6 Millionen«, so dieser Artikel: Immer mehr Kinder sind von Hartz IV abhängig. Außerdem erfahren wir dort: »Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die länger als vier Jahre von Hartz IV abhängig sind, hat sich von Dezember 2013 bis 2016 von 490.000 auf 522.000 erhöht.«

Aber allein schon auf der Ebene der nackten Zahlen muss man sofort die in diesen Bereichen naheliegende Frage stellen: Stimmt das so? Offensichtlich lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Wie viele Kinder leben von Hartz IV – 1,6 oder doch 2 Millionen?, so ist ein entsprechender Bericht des Portals O-Ton Arbeitsmarkt überschrieben. Das wäre natürlich ein nicht unerheblicher Unterschied, immerhin einige hunderttausend Kinder mehr.

Um es gleich voran zustellen – die Zahl 1,6 Millionen Kinder im Hartz IV-Bezug ist als solche nicht falsch, man kann sie den Daten der Bundesagentur für Arbeit entnehmen. Aber:

Obwohl in der Presse derzeit von rund 1,6 Millionen Kindern im Hartz-IV-Bezug gesprochen wird, ist diese Zahl gleich doppelt irreführend. Denn sie bezieht sich erstens nur auf unter 15-jährige Kinder, die zweitens einen eigenen Hartz-IV-Anspruch besitzen. Somit erfasst sie längst nicht alle Kinder, die von Hartz-IV-Leistungen abhängig sind. Aufschlussreicher wäre, über die knapp 2 Millionen Kinder unter 18 Jahren zu sprechen, die in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften leben. Hierbei würden nicht nur alle minderjährigen Leistungsempfänger berücksichtigt. Dazu kämen außerdem auch die Kinder, die laut Bundesagentur für Arbeit (BA) „ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken“ können sowie die „vom Leistungsanspruch ausgeschlossenen Personen“, so der Bericht auf O-Ton Arbeitsmarkt.

In Zahlen ausgedrückt: Weitere knapp 250.000 Kinder zwischen 15 und 18 Jahren sowie rund 115.000 Kinder ohne eigenen Leistungsanspruch leben in Hartz-IV-Haushalten.

Wir haben es hier – nur auf den ersten Blick ausschließlich statistischen – Problematik zu tun: »So wird die irreführend niedrige Zahl der Kinder im Hartz-IV-Bezug gerne in einem Atemzug mit der irreführend niedrigen Hartz-IV-Hilfequote genannt. Diese Hilfequote veröffentlicht die BA parallel zur Statistik der leistungsberechtigten Kinder. Aus ihr geht hervor, wie groß der Anteil von unter 18-jährigen Hartz-IV-Empfängern an der Gesamtbevölkerung ist. Laut Hartz-IV-Hilfequote für Kinder erhielten im Dezember 2016 rund 14 Prozent aller Kinder unter 18 Jahren in Deutschland Hartz-IV-Leistungen.«

Anders ausgedrückt: Hinsichtlich der Zahl der „armen Kinder“ (wenn man denn die an dem Merkmal Hartz IV-Bezug bemisst) werden die Kinder unter 15 Jahren genannt, bei der parallel von der BA veröffentlichten Hilfequote aber verwendet man die Zahl der unter 18 Jahre alten Kinder.

Und bei der Hilfequote muss man dann noch wissen: Seit einer statistischen Änderung im Jahr 2016 werden bei der Errechnung der Hilfequote nur die Kinder berücksichtigt, die „individuell betrachtet“ leistungsberechtigt sind. Mit einem die Zahlen senkenden Effekt, vgl. dazu bereits aus dem Juli 2016 den Beitrag Statistikänderung lässt rund 130.000 Hartz-IV-Kinder verschwinden. Für den in der aktuellen Berichterstattung relevanten Zeitpunkt Ende 2016 können 115.000 Kinder unter 18 Jahren ohne eigenen Leistungsanspruch ermittelt werden, die aber durch ihren Haushaltskontext sehr wohl von Hartz IV-Leistungen abhängig sind, aber nicht mitgezählt werden.

Nun könnte man an dieser Stelle zu Recht die Frage aufwerfen, ob überhaupt die Zahl der Kinder im Hartz IV-Bezug die richtige Größe für die Abbildung von „Kinderarmut“ ist (die Anführungszeichen sollen ausdrücken, dass es „Kinderarmut“ als solche gar nicht gibt, handelt es sich doch immer um eine abgeleitete Einkommensarmut der Familie, in der die Kinder leben). Was ist beispielsweise mit den über 260.000 Kindern, die in Familien leben, die nur deshalb nicht in der Hartz IV-Statistik auftauchen, weil ihre Eltern oder der alleinerziehende Elternteil den Kinderzuschlag bekommen, der dazu dient, das Haushaltseinkommen gerade so aufzustocken, dass eine Bedürftigkeit der Eltern vermeiden wird? Diese Kinder und ihre Familien leben genau an der Hartz IV-Grenze – sind sie deswegen wirklich nicht (mehr) arm? Oder die vielen Familien, deren Eltern im Niedriglohnsektor unterwegs sind und zwar keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, die aber sehr wohl vorne und hinten mit Einkommensarmut konfrontiert sind in ihrem Alltag? Müsste man die nicht auch berücksichtigen?

Genau das wird bekanntlich versucht mit der Armutsgefährdungsquote. Denn die bildet ab, wie viele Menschen mit einem Einkommen über die Runden kommen müssen, das unter 60 Prozent des Medianeinkommens liegt. Es handelt sich um eine Seite Jahrzehnten verwendete international vereinbarte offizielle Definition von (Einkommens)Armut bzw. Armutsgefährdung. Die Zahlen dazu werden regelmäßig veröffentlicht auf der Seite www.amtliche-sozialberichterstattung.de. Zu der immer wieder gerade in den Medien vorgetragenen Kritik an dieser Art und Weise der „Armutsmessung“ vgl. ausführlicher den Blog-Beitrag Die ritualisierte (Nicht-)Debatte über Armut und Armutsgefährdung, weitere Armutsberichte und ein wissenschaftlicher Ordnungsruf vom 20. März 2017.

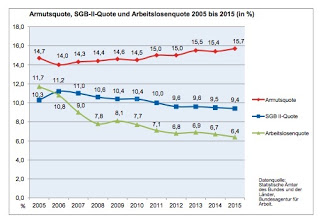

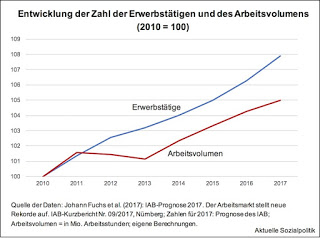

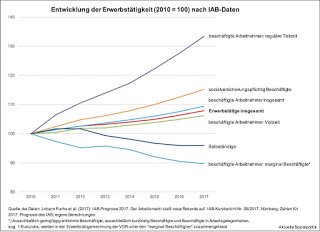

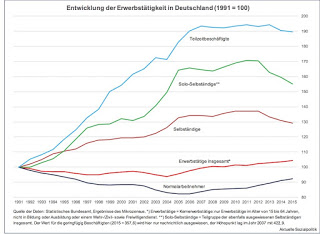

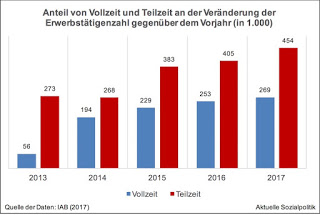

Der Paritätische Wohlfahrtsverband verwendet für seinen jährlich publizierten Armutsbericht genau diese Zahlen aus der amtlichen Statistik – und die Abbildung mit dem Verlauf unterschiedlicher Quoten, die dem Armutsbericht 2017 entnommen ist – verdeutlicht, dass da was auseinanderläuft hinsichtlich der allgemeinen, sich also auf alle beziehenden Quoten. Die Armutsgefährdungsquote steigt weiter an, während beispielsweise die Arbeitslosenquote deutlich nach unten geht. Offensichtlich werden wir Zeugen einer zumindest teilweisen Entkoppelung dergestalt, dass man nicht mehr einfach sagen kann, je weniger Arbeitslosigkeit, desto geringer die Einkommensarmut insgesamt, was zum einen damit zu tun haben kann, dass zwar mehr eine Arbeit und Einkommen haben als vorher, aber die Zahl der Einkommensarmen in Haushalten zugleich wächst, die nicht (mehr oder noch nicht) in den Erwerbsarbeitsprozess integriert sind (Beispiele wären Rentner oder Flüchtlinge) und/oder diejenigen, die Erwerbsarbeit gefunden haben, bekommen zwar mehr Geld als vorher im reinen Transferleistungsbezug, aber weil sie im Niedriglohnsektor arbeiten müssen, reichen die erzielten Einkommen nicht aus, um sie aus den unteren 40 Prozent der Einkommensverteilung herauszuholen, so dass sie in der Armutsgefährdungsquote auftauchen.

Nun sagt ein allgemeiner Durchschnittswert über alle Personen manchmal weniger aus, als man denkt, vor allem, wenn die Streuung zwischen einzelnen Personengruppen stark ausgeprägt ist. So ist das auch bei der Armutsrisikoquote. Einige Gruppen sind kaum oder unterdurchschnittlich betroffen, andere hingegen sehr stark. Dazu kann man dem Armutsbericht 2017 des Paritätischen entnehmen:

» … ist die Armutsquote bei allen bekannten Risikogruppen in 2015 ein weiteres Jahr in Folge angestiegen. Dies waren:

– Alleinerziehende mit einer Quote von 43,8 Prozent,

– Familien mit drei und mehr Kindern (25,2 %),

– Erwerbslose (59 %),

– Menschen mit niedrigem Qualifikationsniveau (31,5 %)

– sowie Ausländer (33,7 %)

– oder Menschen mit Migrationshintergrund generell (27,7 %).«

Bezogen auf die hier besonders interessierenden Kinder lag deren Armutsrisikoquote 2015 mit 19,4 Prozent deutlich über der allgemeinen Quote von 15,7 Prozent. Noch deutlich höher ist die Quote der 18 bis 25-Jährigen, sie lag bei 25,5 Prozent (vgl. speziell auch zu dieser in der öffentlichen Diskussion in der Regel völlig unterbelichteten Gruppe den Beitrag „Den Blick schärfen! Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ von Marion von zur Gathen und Jana Liebert im Armutsbericht 2017 des Paritätischen (S. 30 ff.).

Und parallel zur Berichterstattung über die wieder ansteigende Zahl der Kinder im Hartz IV-Bezug hat sich das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zu Wort gemeldet: Wird die Kinderarmut weiter stiegen?, so die Fragestellung des Beitrags.

Dazu hat das WSI diese Studie publiziert: Eric Seils und Jutta Höhne (2017): Wird die Kinderarmut weiter steigen? WSI Policy Brief Nr. 10, Düsseldorf, Mai 2017.

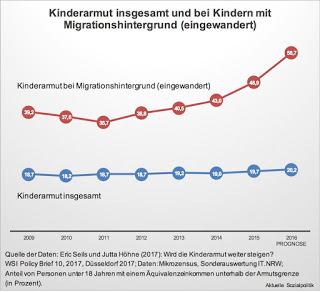

Es handelt sich dabei um eine Fortschreibung dessen, was die Wissenschaftler bereits vor kurzem mit Daten bis einschließlich 2015 im WSI-Kinderarmutsbericht als Teil des WSI-Verteilungsmonitors publiziert hatten. Dazu bereits dieser Blog-Beitrag vom 18. April 2017: Einkommensarmut von Kindern und Jugendlichen steigt durch Zuwanderung. Am Ende geht es wieder einmal um den Arbeitsmarkt. Die Wissenschaftler des WSI kommen mit Blick auf die Entwicklung der Kinderarmut bis einschließlich 2015 zu dem Ergebnis, »dass die Kinderarmut in den Jahren der Flüchtlingskrise insgesamt etwas angestiegen ist. Das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ist jedoch in diesem Zeitraum leicht gesunken. Im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen, die zwar einen Migrationshintergrund haben, aber in Deutschland geboren wurden, ist keine nennenswerte Veränderung des Armutsrisikos festzustellen. Allein in der relativ kleinen Gruppe der Minderjährigen, die selbst in die Bundesrepublik eingewandert sind, hat sich die Armut zwischen 2011 und 2015 von 35,7 auf 48,9 Prozent rasant ausgebreitet. Dies legt nahe, dass der gesamte Zuwachs der Kinderarmut auf das hohe Armutsrisiko der in den letzten fünf Jahren eingewanderten Personen unter 18 Jahren zurückzuführen ist.«

In der neuen Studie wird versucht, die Entwicklung im vergangenen Jahr abzuschätzen – und erkennbar ist ein weiterer starker Anstieg der Kinderarmut in der Subgruppe der Kinder, die nach Deutschland eingewandert sind (vgl. dazu auch die Abbildung).

Bereits 2015 war die vom Mikrozensus erfasste Kinderarmut um 77.000 Personen angestiegen. Aber gerade in der zweiten Jahreshälfte 2015 gab es eine starke Zuwanderung geflüchteter Menschen, von denen gut 278.000 unter 18 Jahre alt waren. Um ein möglichst aktuelles Bild der Auswirkungen zu bekommen, haben die Forscher eine Vorausberechnung im Sinne einer Überschlagsrechnung für das Jahr 2016 gemacht.

Zu den Ergebnissen schreiben die WSI-Wissenschaftler:

»Im Jahre 2015 lebten in der Bundesrepublik 2.547.000 Kinder und Jugendliche unter der Armutsgrenze. Den Schätzungen zufolge wird sich die Zahl der armen einheimischen Kinder um gut 72.000 Personen verringern. Gleichzeitig wächst die Zahl der Armen durch die rund 154.000 Einwandererkinder, die nun durch den Mikrozensus erfasst werden, weiter an. Per Saldo steigt die Kinderarmut also 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 82.000 Personen auf 2.629.000 an. Bei einer geschätzten Bevölkerung unter 18 Jahren in Privathaushalten in der Hauptwohnung von 13.026.000 Personen ergibt sich somit eine Kinderarmutsquote von 20,2 Prozent für 2016 und damit ein erneuter Anstieg der Kinderarmut um 0,5 Prozentpunkte. Qualitativ interpretiert wird es also zu einem weiteren Anstieg der Kinderarmut kommen, welcher jedoch durch den Rückgang des Armutsrisikos unter den einheimischen Kindern gedämpft wird.

Die Zahl der armen Kinder, die selbst in die Bundesrepublik eingewandert sind, wird in den Daten für 2016 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 110.000 auf 413.000 Personen ansteigen. Das entspricht einem Anstieg der Armutsrisikoquote von 48,9 auf 58,7 Prozent. Dieser drastische Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass sich die relativ kleine Gruppe von Minderjährigen mit eigener Migrationserfahrung durch die Einwanderung des Jahres 2015 beträchtlich vergrößert hat. Dadurch verändert sich auch die Struktur der Kinderarmut: So steigt der Anteil der Kinder mit eigener Migrationserfahrung an allen armen Kindern von 11,9 auf 15,7 Prozent an.«

Dieser differenzierte Blick auf unterschiedliche Entwicklungsdynamiken ist wichtig und hilfreich. Man sollte bei all dieser notwendigen Zahlenakrobatik allerdings niemals vergessen, dass hinter jeder einzelnen Zahl eine Vielzahl an individuellen Schicksalen steht, die oftmals ob bewusst oder unbewusst bei einer Fokussierung „nur“ auf die Statistik verdrängt werden bzw. untergehen.

Da die Hauptaussage der neuen WSI-Studie darin besteht, auf den die Armutsquote nach oben treibenden Effekt der Zuwanderung von Kindern unter 18 Jahren nach Deutschland im Gefolge der Fluchtbewegungen hinzuweisen, soll der Beitrag hier abgerundet werden mit einem Blick darauf, wozu die konkreten Armutslagen für die Betroffenen führen können – vor allem am Übergang zwischen dem Status „unbegleiteter minderjähriger Flüchtling“, der sich in der Obhut der Jugendhilfe befindet und dem Herausfallen aus diesem System mit Erreichen der 18-Jahres-Grenze.

»Um an etwas Geld zu kommen, sehen viele junge männliche Geflüchtete in Deutschland nur den Weg der Prostitution«, berichtet Anna Kristina Bückmann in ihrem Artikel 20 bis 30 Euro für Sex. Vor allem in Berlin, Frankfurt und Hamburg sind Fälle von jungen männlichen Flüchtlingen bekannt, die Sex für Geld bieten.

»Verlegen steht Farid vor einem kleinen Toilettenhäuschen am Eingang des Berliner Tiergartens. Immer wieder gehen junge Männer ein und aus. Sie sehen müde aus, wirken abgekämpft. Hin und wieder kommen ältere Männer dazu. Farid hingegen wirkt angespannt … Der nach eigenen Angaben 21 Jahre alte Afghane verdient sein Geld im Tiergarten nahe der Siegessäule mit Prostitution. Anschaffen zu gehen sei für ihn die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, erzählt er später … 20 bis 30 Euro bekomme er für Sex, sagt Farid. Von dem Geld kaufe er sich Heroin. „Ich brauche das für meinen Kopf.“ Diesen Satz wiederholt er immer wieder. Seine Klientel? „Das sind fast alles ältere Männer, die herkommen.“«

Natürlich wird der eine oder andere die Stirn runzeln und zu argumentieren versuchen, dass das eben ein krasses Außenseiter-Beispiel sei und dann auch noch Flüchtlinge betreffe. Aber es ist wichtig, auch auf diese zumeist verborgenen Seiten der Armutsproblematik zu schauen.

Abschließend und wieder mit Blick auf die Kinder und zwar unabhängig davon, ob sie hier geboren oder eingewandert sind, sei an das erinnert, was die zahlreichen Studien zu den Folgen der „Kinderarmut“ seit Jahren immer wieder ans Tageslicht befördern. Beispiel:

»Je länger Kinder in Armut leben, desto negativer sind die Folgen. Verglichen mit Gleichaltrigen aus Familien mit gesichertem Einkommen sind arme Kinder häufiger sozial isoliert, materiell unterversorgt und gesundheitlich beeinträchtigt. Sie haben oft kein eigenes Zimmer und damit keinen Rückzugsort, ernähren sich ungesünder, Monatstickets für den Nahverkehr sind kaum finanzierbar und außerschulische Bildung, Hobbies oder Urlaub ein Luxus. Außerdem haben arme Kinder einen weitaus beschwerlicheren Bildungsweg vor sich.«

So die im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie von Claudia Laubstein, Gerda Holz und Nadine Seddig (2016): Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche. Erkenntnisse aus empirischen Studien in Deutschland, Gütersloh 2016. Aber auch das bleibt immer noch irgendwie losgelöst vom individuellen Schicksal. Bei aller Notwendigkeit einer Aggregation der Zahlen und der Erkenntnisse über Folgen im Kollektiv der Betroffenen sollte und darf man nie aus den Augen verlieren – es geht um ganz viele Einzelschicksale und damit um viele kleine Leben, denen man schon am Anfang eine Menge Gewichte an die Beine hängt.