Wenn es sie nicht geben würde, man müsste sie erfinden und einführen – die Sozialkassen der Bauwirtschaft, die unter dem Kürzel SOKA-BAU firmieren. Sie arbeitet heute für rund 77.000 inländische und ausländische Betriebe mit etwa 740.000 Beschäftigten und 380.000 Arbeitnehmern im Ruhestand. Von dieser Einrichtung haben sicher die meisten noch nie was gehört. Zugleich steht sie gleichsam als Beispiel für die Traditionslinie einer Selbstorganisation der Tarifparteien in einer Branche, um praktische Probleme zu lösen. Nur einige wenige Anmerkungen zur Geschichte: »Schon kurz nach 1945 zeichnete sich ab, dass für typische Probleme der Bauwirtschaft wie kurze Beschäftigungszeiten oder regelmäßige Arbeitsausfälle in den Wintermonaten dringend eine Lösung gefunden werden musste. Die Tarifparteien waren sich einig, dass entsprechende Regelungen in Eigenregie – also ohne staatlich verordnete Maßnahmen – auf den Weg gebracht werden sollten. Die Verhandlungen zwischen den zuständigen Arbeitgeberverbänden und der Interessenvertretung der Arbeitnehmer führte zur Gründung der gemeinsamen Einrichtungen ULAK und ZVK.« Diese beiden Kürzel stehen für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK). Beide sind Einrichtungen der Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft, die sich aus dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes zusammensetzen.

»Aufgaben der ULAK sind die Sicherung von Urlaubsansprüchen und die Finanzierung der Berufsausbildung. Die ZVK schafft mit der Rentenbeihilfe einen Ausgleich für strukturbedingte Nachteile bei der Altersversorgung.« So die Selbstbeschreibung der SOKA-BAU. Wichtige sozialpolitische Funktionen, die hier für alle Beschäftigten der Bauwirtschaft sichergestellt werden, in einer Branche, die sich durch eine kleinteilige, zersplitterte Unternehmensstruktur charakterisieren lässt, also mit vielen kleineren und Kleinstbetrieben, die ansonsten diese Leistungen für die Arbeitnehmer nicht erbringen würden oder könnten oder das auch nicht wollten.

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit dieses Branchensystems ist natürlich zum einen, dass die Leistungen alle in der Branche erreichen und zugleich muss auch die Finanzierung über alle gesichert sein. Dafür braucht man die Allgemeinverbindlichkeit des entsprechenden tarifvertraglichen Regelwerks, denn darüber wird das erforderliche Kollektiv hergestellt, da sich ansonsten die nicht-tarifgebundenen Unternehmen, von denen es in der Bauwirtschaft viele gibt, den Regelungen, Leistungen und der Finanzierung entziehen könnten.

Das Bundesarbeitsministerium hat in den Jahren 2008, 2010 und 2014 drei Tarifverträge des Baugewerbes für allgemeinverbindlich erklärt. Eine solche Erklärung führt dazu, dass sich auch all jene Firmen an diese Tarifverträge halten müssen, die sie nicht unterschrieben haben. Die drei Tarifverträge regeln die Sozialkassen des Baugewerbes. Warum das so wichtig ist, erläutert Thomas Öchsner in seinem Artikel Tarifrecht im Baugewerbe – Nahles hilft und will es nicht gewesen sein anhand der Branchen-Besonderheiten auf dem Bau:

»So hat dort jeder zweite Beschäftigte innerhalb von zwölf Monaten mehrere Arbeitgeber. Würde man immer nur den Resturlaub nehmen können, den man jeweils noch hat – nie käme einer etwa auf drei zusammenhängende Wochen Urlaub. Die Sozialkasse (Soka) ermöglicht dies über eine Art Fonds. Eine weitere Besonderheit ist die äußerst geringe Umsatzrendite; sie liegt im Schnitt zwischen einem halben und einem Prozent. Viele Betriebe sparen deshalb, wo sie nur können; die wenigsten bilden aus. Würde die Soka Bau nicht die verbliebenen Ausbildungsbetriebe über ein Umlageverfahren bezuschussen – die Ausbildung in der Branche bräche zusammen.«

Vor diesem Hintergrund wird jedem verständlich, dass es bei den Sozialkassen der Bauwirtschaft um überaus sinnvolle Einrichtungen geht, die den staatlichen Eingriff in die Tarif- und letztendlich Vertragsfreiheit durch die Allgemeinverbindlicherklärung voll rechtfertigt. Und die Anforderungen an die Allgemeinverbindlicherklärung sind hoch, wie das BMAS selbst beschreibt:

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann nach § 5 Tarifvertragsgesetz einen Tarifvertrag im Einvernehmen mit einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschuss auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien unter bestimmten Voraussetzungen für allgemeinverbindlich erklären. Das Recht zur Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) kann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf die oberste Arbeitsbehörde eines Landes übertragen werden. Die AVE kann nicht ohne einen zustimmenden Beschluss des Tarifausschusses erklärt werden.

Wo ist nun das Problem für die Bauwirtschaft (gewesen)?

Das wurde im vergangenen Jahr vom Bundesarbeitsgericht auf den Tisch gelegt: Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarifverträgen – Sozialkassenverfahren des Baugewerbes (AVE VTV 2008 und 2010) – so war eine Pressemitteilung des Gerichts aus dem September 2016 überschrieben, die sich auf den Beschluss des 10. Senats vom 21.9.2016 – 10 ABR 33/15 bezieht. Die Entscheidung war ein schwerer Schlag für die Bauwirtschaft und deren Tarifpartner.

»Die Allgemeinverbindlicherklärungen des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe vom 15. Mai 2008 und 25. Juni 2010 sind mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 5 TVG aF unwirksam. Weder hat sich der zuständige Minister bzw. die zuständige Ministerin für Arbeit und Soziales mit der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) befasst noch war die nach damaligem Rechtsstand erforderliche 50%-Quote erreicht.«

Zu dieser Entscheidung schreibt Öchsner in seinem Artikel:

»Die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom September lösten daher Entsetzen aus, sowohl bei der IG Bau als auch bei den Arbeitgebern. Sie befürchteten das Ende der Soka Bau, wenn viele Firmen sich nun aus deren Finanzierung zurückziehen könnten – oder gar, noch schlimmer, die Rückzahlung längst gezahlter Beiträge verlangten. Wie kämen in einem solchen Fall künftig 700.000 Bauarbeiter zu bezahltem Urlaub, wie kämen 35.000 Azubis zu ihrer Ausbildung? Die Richter störten sich nicht an der Soka als solcher. Sie fanden jedoch, das Arbeitsministerium habe die Tarifverträge dazu am geltenden Recht vorbei für allgemeinverbindlich erklärt.«

Und was ist passiert? Ein kleines Lehrstück, wie Gesetzgebung auch gehen kann. Ende Oktober waren Gewerkschaften und Arbeitgeber bei der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) mit dem Ziel, so schnell wie möglich ein neues Recht zu schaffen – was ihnen die Ministerin auch zugesagt hat. Mit einem „harten Schlag“, einer Lösung, die keinen „Schönheitspreis“ gewinnen werde.

Dem folgenden Zitat von Öchsner merkt man die distanzierte Bewunderung für die gewählte Vorgehensweise förmlich an:

»Der „harte Schlag“ ist nun ein Gesetz, das aus 18 Seiten plus 694 Seiten Anhang besteht. Es kopiert quasi alle Tarifverträge, die je zur Soka Bau geschlossen worden waren, in das Gesetz hinein. Es legt sogar fest, dass alle Bestimmungen dieser Tarifverträge „unabhängig davon“ gelten, ob sie einst „wirksam abgeschlossen wurden“. Anders gesagt: Diesem Gesetz ist es völlig egal, ob an den Tarifverträgen womöglich rechtlich etwas auszusetzen wäre. Ihr Inhalt soll jetzt einfach gelten, basta.«

Konkret geht es um das „Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz – SokaSiG)“, das man in der Bundestags-Drucksache 18/10631 vom 16.12.2016. In der Kurzfassung heißt es da: »Durch das Gesetz sollen die Regelungen aller seit 2006 gültigen Sozialkassentarifverträge für verbindlich erklärt werden. Es wird damit die Rechtslage abgebildet, wie sie durch die Tarifvertragsparteien bereits vereinbart und durch das Bundesarbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt worden ist.«

Das BMAS hat das Gesetz geschrieben – ins Parlament wurde es jedoch nicht von ihr, sondern von der SPD- und der CDU/CSU-Fraktion eingebracht. Durch dieses Vorgehen müsse sich nicht zunächst das Kabinett damit befassen, es müsse auch keine Stellungnahme des Bundesrats eingeholt werden – so spare man bis zu acht Wochen Zeit.

Fazit: Es gibt kaum einen vergleichbaren Fall aus der jüngeren Vergangenheit, in dem ein oberstes Gericht so schnell und so brutal ausgehebelt worden ist hinsichtlich der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Wohlgemerkt – für einen sozialpolitisch absolut guten Zweck. Aber das erklärt auch, warum selbst die Ministerin mit diesem Erfolg in der Öffentlichkeit nicht hausieren gegangen ist.

Ende Januar soll der Bundestag das Gesetz beschließen, im Februar könnte es in Kraft sein.

Wenn auch die wirklich sinnvolle Einrichtung der Bauwirtschaft damit gesichert wird, bleibt am Ende notwendigerweise der Blick auf das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Denn es gibt zwei zentrale Hürden, die das Instrument nehmen muss, bevor man es überhaupt einsetzen kann: Zum einen kann die AVE nur im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss vollzogen werden – dort aber sitzen die Arbeitgeber, die eine solche Entscheidung blockieren können – und zwar oft auch Arbeitgeberverteter, die nichts mit den Arbeitgebern der Branche zu tun haben müssen, aus der heraus ein Antrag auf AVE gestellt wird und deshalb oft nach anderen Kriterien entscheiden (und blockieren). Und zum anderen die bereits angesprochene 50 Prozent-Quote der tarifgebundenen Arbeitnehmer.

Übrigens – im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom Dezember 2013 heißt es dazu unter der Überschrift „Allgemeinverbindlicherklärungen nach dem Tarifvertragsgesetz anpassen und erleichtern“ (S. 48):

»Das wichtige Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) nach dem Tarifvertragsgesetz bedarf einer zeitgemäßen Anpassung an die heutigen Gegebenheiten. In Zukunft soll es für eine AVE nicht mehr erforderlich sein, dass die tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen. Ausreichend ist das Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn alternativ:

• die Funktionsfähigkeit von Gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien (Sozialkassen) gesichert werden soll,

• die AVE die Effektivität der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sichert, oder

• die Tarifvertragsparteien eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent glaubhaft darlegen.

Wir wollen, dass die, den Antrag auf AVE stellenden Tarifvertragsparteien, an den Beratungen und Entscheidungen des Tarifausschusses beteiligt werden können und werden prüfen, wie dies umgesetzt werden kann.«

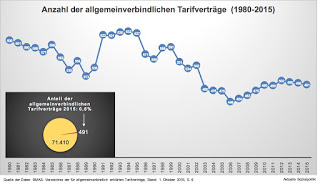

Schaut man sich die Zahlen zu den neu allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen an, wie sie in der zweiten Abbildung dargestellt sind, dann wird der Sinkflug der vergangenen Jahre erkennbar und auch der scheinbare leichte Anstieg am aktuellen Rand erklärt sich aus den Mindestlöhnen, deren Geltung über die Allgemeinverbindlichkeit bei den Branchen-Mindestlöhnen gewährleistet werden muss.

Dabei wäre die AVE ein ganz zentrales Instrument, um (wieder) mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen.