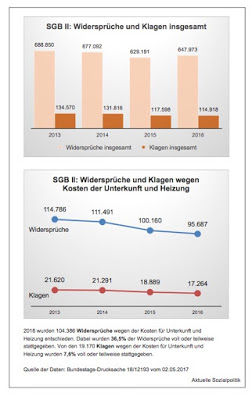

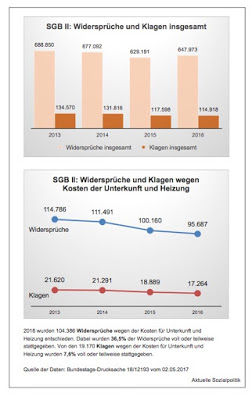

Zwei Dinge vorweg: Es wird ja immer wieder über die „Klageflut“ berichtet, mit der die Sozialgerichte im Hartz IV-Bereich konfrontiert sind (vgl. dazu beispielsweise den Beitrag Weiterhin mindestens Vollbeschäftigung. Für die Sozialgerichte von unten bis nach oben. Auch, aber nicht nur durch Hartz IV-Verfahren vom 12. Februar 2017). Sehr oft wird dabei kritisiert, dass die Kläger wegen angeblicher „Pillepalle-Beträgen“ vor Gericht ziehen würden. Auf der anderen Seite wird am SGB II, also dem Gesetzeswerk das Grundsicherungssystem betreffend, ebenfalls immer wieder kritisiert, dass dort derart kleinkrämerisch ausgestaltete Anrechnungsregelungen und Prüfungen vorgenommen werden, dass man gleichsam in kafkaeske Situationen gezwungen wird. Und das treibt dann wieder viele Betroffene in die Resignation oder in wütende Gegenreaktionen. In diesen Tagen werden wir erneut Zeugen der Ausformungen dieses eigenartigen Systems. Um was geht’s?

Die Botschaft scheint eindeutig daherzukommen: Trinkgeld muss mit Hartz IV verrechnet werden. »Hartz-IV-Aufstockern, die in ihrem Job Trinkgeld bekommen, darf der Betrag von staatlichen Leistungen abgezogen werden. Das entschied das Sozialgericht Landshut (Az.: S 11 AS 261/16).« Hintergrund ist der folgende Sachverhalt: »Geklagt hatte eine Hartz-IV-Bezieherin, die auch als Kellnerin tätig war. Zusätzlich zu ihrem Lohn erhielt sie monatlich Trinkgelder in Höhe von durchschnittlich 25 Euro. Das Jobcenter berücksichtigte bei der Frau den ihr zustehenden Freibetrag, rechnete aber neben dem Lohn auch das Trinkgeld als Einkommen mindernd auf ihre Hartz-IV-Leistungen an.«

Das wollte die Betroffene nicht akzeptieren und hat Klage eingereicht: »Die Trinkgelder dürften nicht als Einkommen angerechnet werden, meinte sie. Denn nach dem Gesetz seien freiwillige Zuwendungen anderer Personen nicht als Einkommen zu berücksichtigen, wenn dies „grob unbillig“ wäre. Die Höhe der steuerfreien Trinkgelder sei zudem sehr gering.«

Offensichtlich bezieht sich die Klägerin auf § 11a Abs. 5 SGB II, der Paragraf steht unter der Überschrift „Nicht zu berücksichtigendes Einkommen“. Schaut man sich den Absatz 5 an, dann findet man dort die folgende Formulierung:

Zuwendungen, die ein anderer erbringt, ohne hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit

1. ihre Berücksichtigung für die Leistungsberechtigten grob unbillig wäre oder

2. sie die Lage der Leistungsberechtigten nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt wären.

Dieser Bezugnahme wollte das Sozialgericht nicht folgen. Im SG Landshut, Urteil v. 27.09.2017 – S 11 AS 261/16 finden wir hierzu die folgende Begründung:

»Trinkgeld ist Arbeitslohn. Zum Arbeitslohn gehören alle Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG)). Dies gilt auch für die Zuwendung eines Dritten, wenn diese ein Entgelt „für“ eine Leistung bildet, die der Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses für seinen Arbeitgeber erbringt, erbracht hat oder erbringen soll. Voraussetzung ist, dass sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellt und im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis steht … Trinkgeld i.S. des § 3 Nr. 51 EStG ist eine dem dienstleistenden Arbeitnehmer vom Kunden oder Gast gewährte zusätzliche Vergütung, die eine gewisse persönliche Beziehung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Dritten voraussetzt. Trinkgeld ist eine freiwillige und typischerweise persönliche Zuwendung an den Bedachten als eine Art honorierende Anerkennung seiner dem Leistenden gegenüber erwiesenen Mühewaltung in Form eines kleineren Geldgeschenkes … Zum Begriff des Trinkgelds gehört es demnach, dass in einem nicht unbedingt rechtlichen, jedenfalls aber tatsächlichen Sinne Geldfluss und honorierte Leistung korrespondierend einander gegenüberstehen, weil die durch die Zuwendung „belohnte“ Dienstleistung dem Leistenden unmittelbar zugutekommt. Faktisch steht der Trinkgeldempfänger damit in einer doppelten Leistungsbeziehung und erhält korrespondierend dazu auch doppeltes Entgelt, nämlich das Arbeitsentgelt seitens seines Arbeitgebers und das Trinkgeld seitens des Kunden.«

Alles klar? Man kann das auch so ausdrücken: Trinkgeld ist Teil der Entlohnung und muss deshalb angerechnet werden nach den geltenden Bestimmungen.

Und für die Freunde der Untiefen juristischer Denkgebilde kommt dann noch so ein Satz: »Dadurch, dass ein Bürger seinen Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen ohne oder mit weniger staatlichen Hilfen bestreiten kann, wird das Trinkgeld vielmehr aufgewertet.« Also bei einem Aufstocker müssen wir folglich von einem „veredelten“ Trinkgeld ausgehen. Na ja.

Die Klägerin kann in Berufung gehen – aber die Botschaft scheint eindeutig, das wurde in dem Artikel mit der Überschrift Trinkgeld muss mit Hartz IV verrechnet werden entsprechend zum Ausdruck gebracht.

Aber ist das wirklich so sicher? Unabhängig, was der juristische Laie, also der normalen Mensch, so denkt, lohnt auch hier ein Blick in die Rechtsprechung, denn das Thema Trinkgeld war schon mal Gegenstand einer sozialgerichtlichen Klärung. Mit einem erstaunlichen Ergebnis. Denn in dem anderen Fall kam das andere Sozialgericht zu einer ganz anderen Entscheidung.

Dazu müssen wir in das vergangene Jahr zurückgehen und einen Blick werfen in diese Entscheidung: SG Karlsruhe Urteil vom 30.3.2016, S 4 AS 2297/15. Und da finden wir einen Leitsatz, den jeder verstehen kann: »Die Anrechnung von Trinkgeld ist nach § 11 a Abs. 5 SGB II grundsätzlich ausgeschlossen, sofern die Höhe des Trinkgeldes ca. 10 % der nach dem SGB II zustehenden Leistungen oder einen monatlichen Betrag von 60 EUR nicht übersteigt.«

Klare Ansage. Wie kommen die Karlsruher Sozialrichter zu diesem Ergebnis? Im Karlsruher Fall ging es um eine alleinerziehende Mutter, die als aufstockende Friseurin gearbeitet hat. Offensichtlich, folgt man der Sachverhaltsdarstellung des Gerichts, hatte das beklagte Jobcenter bei der Anrechnung des Arbeitseinkommens 60 Euro pro Monat „aufgeschlagen“:

»Zur Begründung wurde ausgeführt, dass bei der Tätigkeit einer Friseurin mit 60 Arbeitsstunden pro Monat die Einnahme eines monatlichen Trinkgeldes in Höhe von 60,- EUR anzunehmen sei. Gehe man davon aus, dass ein Kunde pro Arbeitsstunde bedient werde und je Kunde 1,- EUR Trinkgeld gezahlt werde, ergebe sich dieser weitere Betrag, der als Arbeitseinkommen anzurechnen sei.«

Warum haben die das gemacht? Man muss wissen, dass das Jobcenter in der vorherigen Leistungsbewilligungsperiode die „Kundin“ nach Trinkgeld befragt, aber keine Antwort bekommen hatte – und letztlich von einer Anrechnung von Trinkgeld absah. Das hat man nun durch die „geschätzte“ Trinkgeldbestimmung offensichtlich korrigieren wollen.

Vor diesem Hintergrund klagte die Betroffene mit der Begründung »dass die Annahme von monatlich erzieltem Trinkgeld in Höhe von 60,- EUR falsch sei. Zudem seien Trinkgelder kein Arbeitsentgelt, da sie ohne Anerkennung einer Rechtspflicht freiwillig von Dritten bei einem bestimmenden Mindestmaß an persönlicher Beziehung gewährt würden, weswegen § 11a Abs. 5 SGB II einschlägig sei. Jedenfalls sei eine fiktive Anrechnung nicht rechtmäßig, zumal auch Arbeitszeiten anfielen, in denen keine Kundschaft vorhanden sei. Es könne zudem nicht generell unterstellt werden, dass jeder Kunde oder jede Kundin 1,- EUR Trinkgeld gebe.«

Das Sozialgericht hat der Klage hinsichtlich des Trinkgeldes entsprochen, mit dieser Begründung:

»Trinkgeldeinahmen erfüllen grundsätzlich die Voraussetzungen des Befreiungstatbestandes nach § 11a Abs. 5 SGB II … Trinkgeldzahlungen sind regelmäßig Zuwendungen eines anderen, zu deren Erbringung keine rechtliche Pflicht besteht. Nach der Legaldefinition in § 107 Abs. 3 Satz 2 der Gewerbeordnung (GewO) ist Trinkgeld ein Geldbetrag, den ein Dritter ohne rechtliche Verpflichtung dem Arbeitnehmer zusätzlich zu einer dem Arbeitgeber geschuldeten Leistung zahlt. Auch eine sittliche Verpflichtung zur Zahlung von Trinkgeld dürfte in den meisten Fällen nicht vorliegen … Am ehesten dürfte davon auszugehen sein, dass Trinkgeldzahlungen bei guten Dienstleistungen üblich, aber nicht verpflichtend sind, und zwar auch nicht sittlich-verpflichtend … Trinkgeld ist … letztendlich nichts anderes als eine Art „Spende“ und damit nicht verpflichtend, weil die Trinkgeldvergabe keinen Bestandteil des geschlossenen Vertrages im juristischen Sinne darstellt … Dementsprechend wird das Trinkgeld auch als eine freiwillige Zahlung des Käufers oder Kunden an den Angestellten eines Dienstleisters, die über den Kaufpreis hinaus oder als eigenständige Zahlung geleistet wird, definiert …, und zwar ohne „den mindesten Anspruch, weder dem Recht noch der Billigkeit nach“.«

Bleibt noch offen, wie denn das SG Karlsruhe – anders als aktuell das in Landshut – zu dem Befund kommt, dass eine Anrechnung „grob unbillig“ wäre, denn das fordert ja der § 11a Abs. 5 Nr. 1 SGB II:

»Die Annahme grober Unbilligkeit stützt die Kammer darauf, dass der von dem Kunden mit der Zahlung beabsichtigte Dank bzw. die gewollte Motivation der Klägerin weitestgehend ins Leere laufen würde, wenn das Trinkgeld auf der Seite der Klägerin keine Erhöhung ihrer Einnahmen zur Folge hätte. Die Anerkennung einer gelungenen Dienstleistung durch die Gabe des Trinkgelds würde – abgesehen von der freundlichen Geste der Gabe des Geldgeschenks – jedenfalls wirtschaftlich völlig entwertet. Der Gesetzgeber hat bei der Schaffung der Regelung des § 11a Abs. 5 Nr. 1 SGB II im Übrigen gerade als Indiz für die gewollte Anrechnungsfreiheit genannt, dass die Zuwendung erkennbar nicht auch zur Deckung des physischen Existenzminimums verwendet werden soll (BT-Drucks. 17/3404, S. 94). Es dürfte jedoch auf der Hand liegen, dass Kunden im Friseursalon das Trinkgeld nicht in der Absicht geben, dass physische Existenzminimum der Beschäftigten zu sichern. Auch würden wohl kaum noch Kunden Trinkgeld geben, wenn sie wüssten, dass das Geld vollständig auf das Jobcenter umgeleitet wird.«

Nach Auffassung der Sozialrichter in Karlsruhe muss man sehen, dass das »SGB II … auf vielfältige Weise auf Motivations- und Leistungsanreize (setzt), womit es nicht vereinbar wäre, eine so verbreitete Sitte wie die Gabe von Trinkgeld für gelungene Dienstleistungen auf dem Weg über den Erlass von Kürzungsbescheiden auszuhebeln.«

Das SG Karlsruhe hat nun den pragmatischen Weg einer grundsätzlichen Nichtanrechnung von solchen Zuwendungen (wie dem Trinkgeld) über einen pauschalen Betrag vorgeschlagen in Höhe von 60 Euro pro Monat. Wie kommen die nun auf diese Hohe? Haben sie gewürfelt? Nein, sie beziehen sich dabei auf eine frühere Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG):

»Das BSG hat bezeichnenderweise in einem anderen Zusammenhang einen Zuwendungsbetrag von 60,- EUR als „gering“ bezeichnet und unter Außerachtlassung des Zuwendungsgrundes eine Anrechnung bei einer Zuwendung ausgeschlossen (BSG, Urteil vom 28. Februar 2013 – B 8 SO 12/11 R –, SozR 4-3500 § 84 Nr 1, BSGE 113, 86-92, SozR 4-3500 § 5 Nr 1, Rn. 20), woraus sich ein „brauchbarer Orientierungswert“ ergeben könnte (so Kokemoor, SGb 2014, 613, 619 mit dem Vorschlag, bis zu dieser Höhe die Anrechnungsfreiheit anzunehmen, und darüber hinaus in Abhängigkeit vom Einzelfall weitere Freibeträge zuzulassen).«

Und eine Besonderheit im Karlsruher Fall war ja die Tatsache, dass das Jobcenter offensichtlich einen monatlichen Trinkgeldzufluss geschätzt und in Anrechnung gebracht hat, was mal wieder die Phantasiepotenziale in bestimmten Jobcentern offenbart. Dazu das SG: »Die Kammer weist darauf hin, dass ihr in der langen Beschäftigung mit dem SGB II kein Fall erinnerlich ist, in dem bei einem Leistungsbezieher fiktives oder tatsächliches Trinkgeld angerechnet worden ist.« Es sei, so das Gericht, ein massives »Problem der Gleichbehandlung …, wenn eine Vorschrift nur in Einzelfällen, dann aber in aller Härte und mit der Anrechnung fiktiven Einkommens, angewendet wird.«

Und der Gesetzgeber wird gleich mit in die Haftung genommen und aufgefordert, eine Klarstellung vorzunehmen, »da die Voraussetzungen des § 11a Abs. 5 SGB II insbesondere durch die doppelte Anknüpfung an extrem ausfüllungsbedürftige Begriffe wie „Sitte“ … und „Billigkeit“ in der Praxis der Rechtsanwendung offenkundig mit großer Unsicherheit verbunden sind.«

Und nun? Die Argumentation des SG Karlsruhe erscheint dem „billig“ denkenden Nicht-Juristen irgendwie nicht nur sympathischer, sondern auch fundierter und die Schutzfunktion des Sozialrechts erkennbar abbildend. Aber das SG Landshut sieht das völlig anders. Nun bleibt also nichts weiter, als eine Klärung dieses Widerspruchs durch die nächsthöhere Instanz herbeizuführen, also muss die Frage auf der Ebene der Landessozialgerichtsbarkeit und schlussendlich vielleicht beim Bundessozialgericht behandelt werden (müssen). Und schon haben wir ein weiteres Beispiel, wie ein System aus sich selbst heraus immer wieder Nachschub generiert für das, was von einigen als Klageflut kritisiert wird. Wir müssen uns den Job eines Sozialrichters als einen sehr sicheren vorstellen, selbst ohne Verbeamtung ist das wie lebenslänglich.

Foto: © Stefan Sell