Das sind Schlagzeilen, die ein Skandalisierungspotenzial in Aussicht stellen: Wie Anwälte mit der Armut verdienen oder Manche Anwälte leben auf Staatskosten gut von Hartz-IV-Klagen, um nur zwei Beispiele zu zitieren. »Die Erfolgsquote von Klagen gegen Jobcenter ist hoch. Für manche Anwälte ein Geschäftsmodell: Ob sie gewinnen oder verlieren – der Staat bezahlt sie immer«, so Joachim Jahn in seinem Artikel, der sich auf ein Buch des Fernsehjournalisten Joachim Wagner stützt: Vorsicht Rechtsanwalt. Ein Berufsstand zwischen Mammon und Moral. Dem Autor ist auf Spiegel Online reichlich Platz eingeräumt worden, für sein Buch Werbung machen zu können und seinen Vorwurf eines „Geschäftsmodells fabrikmäßig operierender Hartz-IV-Anwälte“ auszubreiten.

Wagner beschreibt in seinem Artikel beispielsweise den Berliner Rechtsanwalt Raymond Schäfer, der von Hartz IV lebt, allerdings mit vier Angestellten in seiner Kanzlei in Schöneberg. Neun von zehn seiner Fälle seien Widersprüche und Klagen von Menschen gegen Jobcenter. Der Anwalt bietet Jobcenter-„Kunden“ die „kostenlose Überprüfung“ ihrer Bescheide an, was ihm eine entsprechende Nachfrage sichert.

»Sein Geld verdient der Anwalt, indem er bei Gericht zunächst einen Antrag auf Beratungshilfe stellt. Wird dieser bewilligt, bekommt er in der Regel 50 Euro für die Erstberatung. Wenn er dann mehr unternimmt, etwa Briefe schreiben, kassiert er 100 Euro. Schwierige Fälle mit mündlicher Verhandlung bringen Schäfer bis zu 800 Euro ein. Lehnt das Gericht den Antrag auf Beratungshilfe ab, verzichtet er auf Honorar – wie viele seiner Kollegen.«

Nach Wagner wurde mit der Einführung des SGB II neues Geschäftsfeld für Juristen geboren: »Hartz-IV-Anwälte, deren Haupteinnahmequelle die Vertretung von Arbeitslosengeld-II-Beziehern ist. Tausende Juristen verdienen auf diese Weise ihr Geld, einige Massenkläger generieren sogar mehrere Hunderttausend Euro pro Jahr.« Es sei eine „Rechtsanwaltsindustrie“ rund um die Behörden entstanden, bei der die an sich niedrigen Gebühren im Sozialrecht durch die Masse von Widersprüchen und Klagen kompensiert werden können – und durch den Umstand, »dass die meisten Anträge auf Beratungs- und Prozesskostenhilfe genehmigt werden.« Wagner verweist mit Blick auf die Auslöser für diese Entwicklung, dass das SGB II im Gefolge der Umsetzung der „Agenda 2010“ mit der heißen Nadel gestrickt und zudem seit 2005 mehr als 60 Änderungen unterworfen wurde.

»Die hohe Fehlerquote der Jobcenter macht es den Anwälten leicht, die Rechnung zahlt der Staat. 2012 gab die Bundesagentur für Arbeit 39,6 Millionen für Anwaltshonorare der Hilfsempfänger aus.«

Nur an einer Stelle in dem Artikel taucht der Hinweis auf, dass nicht nur die Anwälte der klagenden Hilfeempfänger gezahlt werden müssen – es gibt auch eine andere Seite, also die Anwälte, die für die Jobcenter arbeiten: »Das Jobcenter Gifhorn zum Beispiel musste Anwalt Wellnitz im Jahr 2012 mehr als 72.000 Euro Honorar überweisen. Schmerzhafter für die Arbeitsvermittler war, dass sie zudem mehr als 600.000 Euro an eine spezialisierte Anwaltskanzlei zahlten, die für das Jobcenter Prozesse führt. Einen Teil des Geldes musste das Jobcenter aus dem Topf für Arbeitsvermittlung nehmen.«

Nun könnte man an dieser Stelle argumentieren, dass ja der Ausgangspunkt für viele Klagen die hohen Erfolgsquoten sind, was auf das eigentliche Problem, also die schlechte Arbeit in den Jobcentern verweist. Wagner sieht allerdings einen eigenständigen Bestimmungsfaktor für die Zahl der Klagen in einer regional unterschiedlich ausgestalteten „Rechtsanwaltsindustrie“ sowie einem differierenden Niveau der Nicht-Akzeptanz gegenüber Hartz IV und versucht das am Beispiel Ostdeutschland zu belegen:

»Zwischen Rostock und Erfurt legen Hilfsbedürftige doppelt so häufig Widerspruch gegen Bescheide ein wie im Westen. Eine schlechtere rechtliche Qualität der Bescheide kann laut einem internen Bericht der Bundesagentur für Arbeit nicht die Ursache sein. In Sachsen etwa liegt die Fehlerquote niedriger als in Nordrhein-Westfalen, trotzdem legten die sächsischen Hilfsempfänger etwa dreieinhalbmal so häufig Widerspruch ein wie die an Rhein und Ruhr.«

Wagners Thesen wurden auch in anderen Berichten aufgegriffen, vgl. beispielsweise den Artikel Anwälte in Essen verdienen gut an Fehlern des Jobcenters von Janet Lindgens. Sie berichtet, dass das Jobcenter Essen jährlich einen hohen sechsstelligen Betrag an Anwälte zahlt, die mit Erfolg gegen die Behörde geklagt haben. Einige Anwälte leben mittlerweile fast ausschließlich von Fehlern des Amtes. Und die Erläuterungen in dem Artikel scheinen die Aussagen von Wagner zu bestätigen:

»Nach Auskunft der Stadt sind 2013 rund 6.000 Widersprüche gegen das Jobcenter eingereicht worden. Etwa die Hälfte war erfolgreich. Emsige Anwälte … bringen es auf 600 Widersprüche im Jahr.« Pro erfolgreichem Widerspruch wird dem Jobcenter 300 Euro in Rechnung gestellt.

Dann aber kommt ein Satz, der eine weitere Perspektive öffnet: Diese Anwälte »sehen sich jedoch nicht als Abkassierer, sondern vielmehr als Helfer der Armen.« Und weiter: „In unseren kostenlosen Beratungen leisten wir auch Dinge, die Aufgabe des Jobcenters wären“, so wird einer der Rechtsanwälte zitiert. Ein anderer geht noch weiter: »Er habe den Eindruck, dass die Stadt Bedürftige bewusst nicht über deren Ansprüche aufkläre und somit Geld spare. Die Anwaltskosten seien dann das kleinere Übel.«

Aber noch einmal zurück zu Wagner und seiner zentralen These von einem „Geschäftsmodell fabrikmäßig operierender Hartz-IV-Anwälte“. In einer Rezension des Buches auf der Verlagsseite schreibt der Rechtsanwalt Reinhard Jantos:

»Beschrieben werden auch die die Auswüchse neuer anwaltlicher Geschäftsmodelle. Rechtsanwälte überziehen Verbraucher mit Massenabmahnungen aus vermeintlich illegaler Internettätigkeit, Inkassoanwälte treiben fiktive Rechnungen ein, Hartz IV-Anwälte belasten die Gerichte kostenintensiv mit Massenverfahren und Kleinanleger werden zum zweiten Mal mit aussichtslosen Sammelklagen abgezockt.«

An dieser Stelle wird es höchst problematisch, wenn man sich anschaut, in welche – moralisch verwerfliche – Reihe die von Wagner so titulierten „Hartz IV-Anwälte“ hier gestellt werden. Einen anderen, nüchternen Blick hat – das zitiert übrigens Wagner in seinem Artikel selbst – das Bundesverfassungsgericht geworfen. Konkret ging es um den Versuch einiger Sozialgerichte, die Klageflut im Bereich der so genannten Bagatell-Verfahren (also bei einem Streitwert unter 50 Euro) dadurch einzudämmen, dass in diesen Fällen keine Prozesskostenhilfe gewährt werden soll. Dieser Vorstoß wurde vom BVerfG in einer Entscheidung abgelehnt, »da es den Grundsatz der Waffengleichheit zwischen Bemittelten und Unbemittelten verletze. Jobcenter würden von Juristen vertreten, also müssten auch Hartz-IV-Bezieher das Recht auf einen Anwalt haben, so die Karlsruher Richter.«

Genau das ist der eine Punkt: Die Verfassungsrichter haben sehr wohl erkannt, dass gerade im Feld des Sozialrechts das Individuum einem großen Apparat gegenübersteht. Darüber hinaus kann man aus einer funktionalistischen Sicht auf den Sachverhalt auch argumentieren, dass die Klagen eine wichtige Korrektivfunktion in einem offensichtlich gar nicht rund laufenden bürokratischen System haben und als solche auch gebraucht werden.

Ein grundsätzlicher Einwand von meiner Seite bezieht sich auf den Tatbestand, dass Wagner – wenn überhaupt – problematische Ausformungen beschreibt, die sich in einem hoch konfliktären Bereich herausgebildet haben. Indem er Einzelfälle von Rechtsanwälten, die sich a) zum einen auf den Hartz IV-Bereich spezialisiert haben und die b) weniger das Interesse ihrer Klienten im Auge haben, sondern über viel Masse versuchen, so viel wie möglich an Einnahmen zu generieren, besonders herausstellt, trägt er dazu bei, über eine solche Skandalisierung das gesamte sozialrechtliche Feld innerhalb des Grundsicherungssystems zu desavouieren. Das ist natürlich völlig kontraproduktiv und angesichts der Tatsache, dass es hier um existenzielle Leistungen für Menschen geht, auch völlig daneben. Man muss an dieser Stelle ganz besonders aufpassen, dass man nicht Opfer der in unserer Mediengesellschaft so beliebten einseitigen Skandalisierung wird.

Eine durchaus passende Analogie zu dem, was Wagner hinsichtlich der so genannten „Hartz IV-Anwälte“ macht, kann man im Bereich der beruflichen Weiterbildungsförderung gerade für Langzeitarbeitslose finden. Auch dort gibt es massenweise skandalisierend daherkommenden Berichte über wirklich auch unakzeptable Zustände in Maßnahmen, für die der Steuerzahler eine Menge Geld ausgeben muss. Vgl. aus der Vielzahl des Materials nur beispielhaft die Fernsehberichte Weiterbildung statt Job – Die Tricks der Bildungsträger sowie Stricken fürs Amt, beide vom MDR-Fernsehen produziert. Allerdings – so meine Kritik – wird der Zuschauer völlig alleine gelassen mit der ausschließlich skandalisierenden Aufarbeitung des Themas. Das wird bei vielen am Ende dazu führen, dass sie den gesamten Bereich der beruflichen Weiterbildungsförderung mit diesen Ausformungen von wirklich schlechten Maßnahmen gleichsetzen. Dem Zuschauer wird an keiner Stelle aber der Hinweis gegeben, dass das völlig zu Recht zu beklagende Verhalten solcher „Bildungsträger“ a) nur auf einen Teil der Träger zutrifft und b) dass es zahlreiche wirklich gute Bildungsträger gibt, die vernünftige Angebote machen bzw. machen könnten, die aber nicht zum Zuge kommen, weil die eigentliche Verantwortung für diese Entwicklung nicht auf der Ebene einzelner Träger abschließend lokalisierbar ist, sondern in dem System von Ausschreibungen und Vergabe seitens der Bundesagentur für Arbeit, über das ein extremer Verdrängungswettbewerb induziert wurde, da – allen anderen Beteuerungen der BA zum trotz – ein radikaler Preiswettbewerb zwischen den Anbietern von solchen Maßnahmen ausgelöst wurde und wird, da am Ende nur die billigsten Anbieter zum Zuge kommen können und werden. Die Anbieter der Maßnahmen bewegen sich in einem „monopsonistischen“ Markt, also einem Nachfragemonopol. Und dort beobachtet man regelmäßig Preisdumping (mit der Folge von Lohn- und Qualitätsdumping auf Seiten der Anbieter) bis hin zu ruinöser Konkurrenz. Und wenn man ausschließlich die besonders problematischen Qualifizierungsmaßnahmen an den Pranger stellt, ohne aber darauf hinzuweisen, dass es gerade für die Langzeitarbeitslosen, von denen viele über keine Berufsausbildung verfügen, von zentraler Bedeutung wäre, wenn sie „vernünftige“ Fördermaßnahmen bekommen, zu denen auch Qualifizierungsmaßnahmen gehören, die zu einem neuen bzw. für viele ersten Berufsabschluss führen, dann berichtet man im Ergebnis nicht nur deutlich unterkomplex, sondern man verbaut sich einen realistischen Blick auf die jeweilige Branche bzw. auf das Teilgebiet.

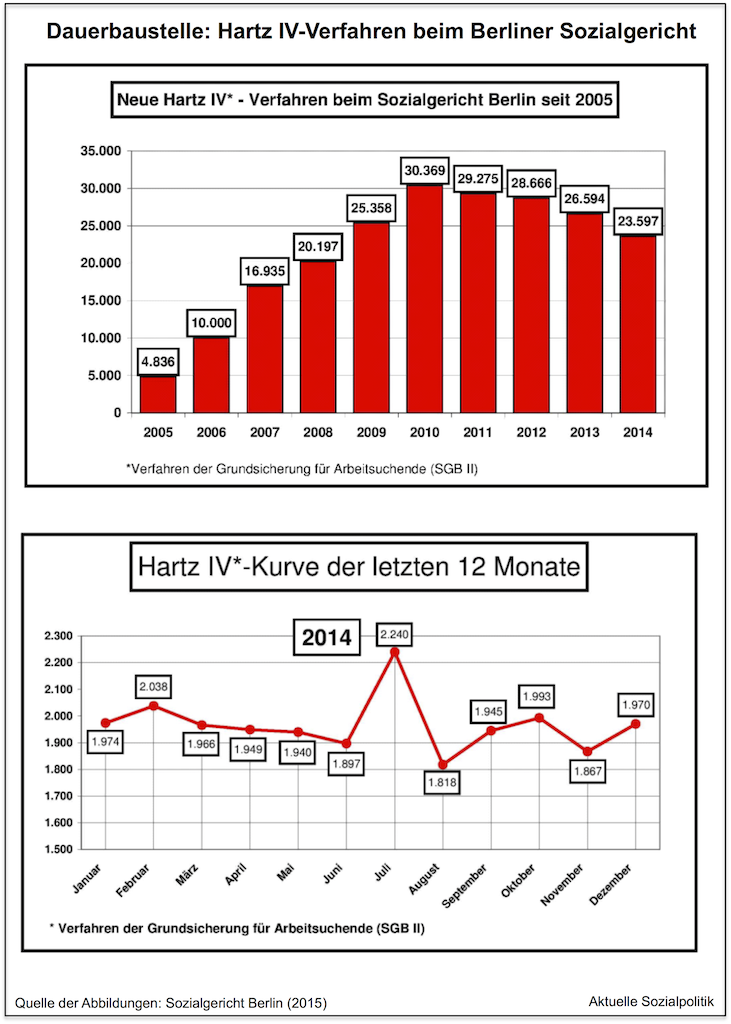

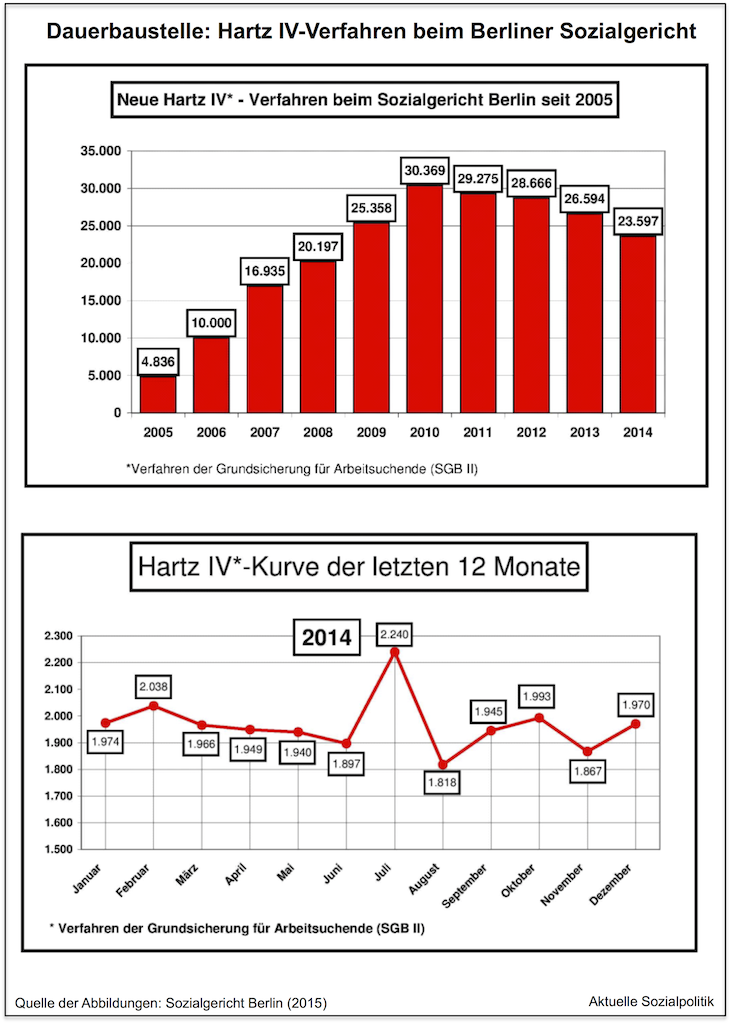

Nun wird bereits seit langem über die so genannte „Klageflut“ im SGB II-Bereich berichtet und gestritten. Immer wieder wird von den Kritikern darauf abgestellt, dass die so genannte „Einzelfallgerechtigkeit“ zu diesen vielen Verfahren führen muss und darüber hinaus insgesamt erhebliche administrative Folgekosten auslöst. Gleichsam wie eine Art Zauberformel taucht dann in den Diskussionen darüber, wie man diese Entwicklung stoppen und umkehren kann, der Hinweis auf mehr Pauschalierung auf. Wie schwierig das dann aber zuweilen in der Realität sein kann, verdeutlicht der folgende Aspekt, der in dem Beitrag Alle 20 Minuten wird geklagt von Olga Gala über die vielen Klagen in der „Hartz IV“-Hauptsadt angesprochen wird:

»Berlin hat versucht, mit einer pauschalen Regelung die Zahl der Klagen zu reduzieren. Einem Haushalt mit zwei Personen stehen demnach 60 Quadratmeter zu. Kosten darf die Wohnung maximal 381 Euro kalt. Hinzu kommen begrenzte Leistungen für Heizung sowie Zuschüsse zur Warmwasserversorgung.«

Das hört sich vernünftig an und es konnten auch Effekte nachgewiesen werden. Marcus Howe, Richter und Pressesprecher am Sozialgericht Berlin, wird mit diesen Worten zitiert: »… die sogenannte Wohnaufwendungsverordnung … (habe) die Arbeit der Jobcenter erleichtert.« Aber die Pauschalierung ist offensichtlich nicht von Dauer, denn:

»Nur hat das Bundessozialgericht die Regelung Anfang Juni kassiert: Die Richter entschieden, dass die Pauschale insbesondere bei den Heizkosten zu hoch sei. Zudem ist nach Ansicht des Gerichts nicht sachgerecht, wie die Beträge ermittelt wurden. Jetzt soll es wieder mehr Einzelfallprüfungen geben. Und damit vermutlich mehr Verfahren, mutmaßt Howe.«

Eine nächste Runde ist vorprogrammiert.

Foto: Buchcover C.H. Beck Verlag