Es gibt Urteile, interessante Urteile – und sehr wichtige Urteile. Das vom Bundesverfassungsgericht sehr wichtige Urteile kommen, kann man irgendwie erwarten. Das tun auch viele Bürger. Entsprechend groß sind die Erwartungen an das BVerfG, dass staatliches (Nicht-)Handeln korrigiert wird – aber es ist gar nicht so selten, dass sich das Gericht diese Rolle verweigert und auf den weiten Ermessensspielraum der Politik oder andere Zuständigkeiten verweist. Als ein Beispiel aus dem sozialpolitischen Bereich sei hier auf die Verweigerungshaltung der Verfassungsrichter hingewiesen, sich mit dem Pflegenotstand zu befassen (vgl. dazu den Beitrag Die Pflege weiter allein zu Haus: Das Bundesverfassungsgericht will/kann der Pflege nicht helfen. Verfassungsbeschwerde gegen den „Pflegenotstand“ nicht zur Entscheidung angenommen vom 19. Februar 2016). In anderen Teilbereichen der Politik hat das hohe Gericht in der Vergangenheit überaus handfest in die praktische Ausgestaltung eingegriffen – man denke nur an die familienpolitischen Entscheidungen in den zurückliegenden Jahren oder die institutionelle „Gestaltung“ der Jobcenter bis hin zum „Hartz IV-Urteil“ des Jahres 2010 (gemeint ist hier BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09). Der wichtigste Leitsatz aus der damaligen Entscheidung lautet: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.«

Nun kann man sicher lange darüber streiten, was denn ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfassen muss – aber unmittelbar einleuchtend ist für die meisten Menschen, dass die Wohnung – im wahrsten Sinne des Wortes „ein Dach über dem Kopf“ – zu den zentralen Bestandteilen eines „menschenwürdigen Existenzminimums“ gehört.

Aber hier liegt dann konkret eine Menge Zündstoff im gegebenen Hartz IV-Regelwerk – denn die einschlägige Formulierung im § 22 SGB II beginnt im Absatz 1 mit diesem Satz:

»Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.«

Hört sich verständlicher an, als es ist – denn hier wird mit „angemessen“ ein „unbestimmter Rechtsbegriff“ verwendet, der in der Praxis dann konkretisiert und rechtlich überprüfbar bestimmt werden muss. In Form von konkreten Wohnungsgrößen und Mietkostenhöhen, die „noch“ oder eben „nicht mehr“ als angemessen definiert werden. Und die Festlegung hat ganz handfeste Folgen, wenn man den § 22 SGB II weiterliest:

»Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf so lange anzuerkennen, wie es der oder dem alleinstehenden Leistungsberechtigten oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate.«

Eine solche Regelung muss natürlich vor dem Hintergrund gesehen werden, dass es gerade in den (groß)städtischen Regionen bekanntlich ein erhebliches und zunehmendes Angebots-Nachfrage-Problem gibt im Segment bezahlbaren Wohnraums. Selbst wenn sie wollten, werden viele Hartz IV-Empfänger keinen den oftmals zu niedrigen Angemessenheitswerten entsprechenden Wohnraum finden können. Vgl. dazu am Beispiel von Berlin den Beitrag Wohnen mit Hartz IV? Dann reicht es immer öfter nicht für die Kosten der Unterkunft. Beispielsweise in Berlin aus dem Juli des vergangenen Jahres. Das hat massive (und teure) Konsequenzen. Dazu nur als ein Beispiel der Artikel In Berlin müssen 10.000 Hartz-IV-Familien im Hostel wohnen vom 22. Juli 2017: »Weil es keine Wohnungen gibt, zahlten die Berliner Jobcenter jeden Monat mehr als 11 Millionen Euro für den Hostel-Aufenthalt von Hartz-IV-Empfängern … Die Zahlen sind in den letzten Jahren explodiert!«

»Dezember 2012: In Berlin waren 3.405 Bedarfsgemeinschaften mit durchschnittlich 1,8 Personen übergangsweise einquartiert. Der Vermieter kassierte pro Tag und Person (Alleinerziehende, Paare, Familien) eine Pauschale – pro Monat waren damals insgesamt 2.173.060 Euro fällig.

Dezember 2016: Inzwischen leben 10.212 Bedarfsgemeinschaften in solchen Quartieren und es werden dafür im Monat 11.391.800 Euro fällig.«

»Auch ein Grund: Immer mehr Geflüchtete sind inzwischen anerkannte Asylberechtigte. Sie haben eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und Anspruch auf Hartz IV sowie auf eine Wohnung.« Der Tagessatz variiert, pro Nacht werden mindestens 25 Euro/Person gezahlt, macht also pro Kopf 750 Euro/Monat.

Und dann der Hinweis auf die „angemessenen“ Kosten: »Eine richtige Wohnung wäre billiger, ist aber zu den gegenwärtigen Berliner Richtwerten (AV Wohnen) der erlaubten Miethöhen schwer zu bekommen. So darf etwa ein Ein-Personen-Haushalt nur mit 364,50 Euro (kalt) kalkulieren, drei Personen mit 587,35 Euro/Monat.«

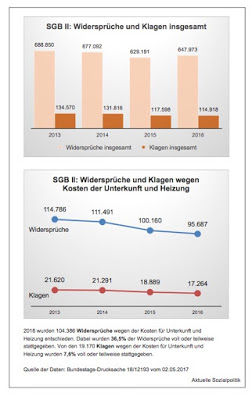

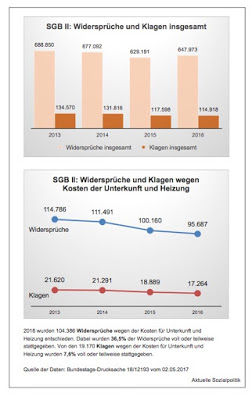

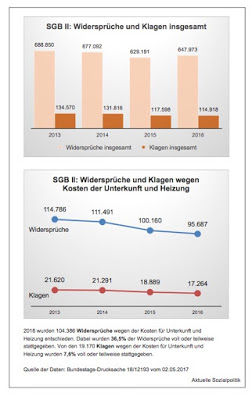

Man kann sich vorstellen, dass Streitigkeiten um die konkrete Auslegung der „Angemessenheit“ mit den Jobcenter-Entscheidungen einen großen Stellenwert in der Praxis haben. Schaut man sich beispielsweise die Zahlen zu den Widersprüchen und Klagen im SGB II-Bereich an, dann kann man für 2016 feststellen, dass insgesamt 647.973 Widersprüche eingelegt wurden – davon entfielen mit mehr als 95.000 fast 15 Prozent aller Widersprüche auf das Sachgebiet „Kosten für Unterkunft und Heizung“. Und bei den Klagen vor den Sozialgerichten – 2016 waren es insgesamt 114.918 – haben sich 17.264 und damit ebenfalls 15 Prozent auf die Unterkunftskosten bezogen (Quelle: Klagen und Widersprüche, Sanktionen bzw. Leistungseinschränkungen im Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, Bundestags-Drucksache 18/12193 vom 02.05.2017).

Und in diesem höchst kontroversen Themenfeld hat sich nun das Bundesverfassungsgericht mit einer in mehrfacher Hinsicht überaus bedeutsamen Entscheidung zu Wort gemeldet: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung vorläufiger Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung, so ist die Pressemitteilung des BVerfG überschrieben. Die bezieht sich auf BVerfG, Beschluss vom 01. August 2017 – 1 BvR 1910/12. Es geht um einen Streitfall aus dem Jahr 2012, der nunmehr abschließend entschieden worden ist. Zum Sachverhalt:

»Der Beschwerdeführer bezieht Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II). Das Jobcenter ging davon aus, er lebe mit einer weiteren Person in einer Bedarfsgemeinschaft und bewilligte daher nur reduzierte Leistungen. Im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes verpflichtete das Sozialgericht das Jobcenter, dem Beschwerdeführer vorläufig die höheren Leistungen für einen Alleinstehenden einschließlich von Kosten der Unterkunft und Heizung zu gewähren. Die dagegen erhobene Beschwerde des Jobcenters war vor dem Landessozialgericht erfolgreich. Solange noch keine Räumungsklage erhoben sei, drohe keine Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. Daher fehle die notwendige Eilbedürftigkeit einer Gewährung höherer Kosten der Unterkunft und Heizung. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer vornehmlich die Verletzung seines Rechts auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG).«

Man muss sich klar machen, dass dem Betroffenen damals Leistungen vorenthalten wurde, weil das Jobcenter einen Verdacht hatte, keinen Beweis. Es geht bei der abschließenden Entscheidung des BVerfG – fünf Jahre später – konkret um die Frage der Eilbedürftigkeit und die damit verbundenen Folgen für die Sozialgerichtsbarkeit. Die Entscheidung des BVerfG ist eindeutig – und im Sinne des Betroffenen mit seinem Begehr nach einem möglichst effektiven Rechtsschutz, der nicht erst bei einer bereits vorliegenden Räumungsklage ansetzen darf:

»Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit haben in einstweiligen Rechtsschutzverfahren anhand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob tatsächlich die notwendige Eilbedürftigkeit für eine vorläufige Leistungsgewährung vorliegt. Sie können die Eilbedürftigkeit von vorläufigen Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung deshalb nicht nur pauschal darauf beziehen, ob schon eine Räumungsklage erhoben worden ist.«

In der Begründung des Verfassungsgerichts finden wir zwei Argumentationsebenen. Die eine bezieht sich auf den Rechtsschutz im engeren Sinne und bindet die Sozialgerichtsbarkeit:

»Art. 19 Abs. 4 GG garantiert einen effektiven und möglichst lückenlosen gerichtlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt. Die Fachgerichte müssen vorläufigen Rechtsschutz gewähren, wenn Antragstellern sonst eine erhebliche, über Randbereiche hinausgehende Verletzung ihrer Rechte droht, die durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann. Je schwerer die sich aus der Versagung vorläufigen Rechtsschutzes ergebenden Belastungen wiegen und je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie im Falle des Erfolgs in der Hauptsache rückgängig gemacht werden können, umso weniger darf das Interesse an einer vorläufigen Entscheidung zurückgestellt werden. Die Fachgerichte dürfen den Anspruch auf Durchsetzung des materiellen Rechts nicht dadurch unzumutbar verkürzen, dass sie Verfahrensrecht übermäßig streng handhaben. Diese Anforderungen gelten auch im sozialrechtlichen Eilrechtsschutz.«

Aber es gibt noch eine weitere Ebene, die hier besonders hervorgehoben werden soll, resultiert doch aus dem folgenden Argumentationsgang die berechtigte Frage nach den Auswirkungen auf andere, noch ausstehende Entscheidungen des BVerfG im Hartz IV-Bereich. Man lese sich die folgenden Ausführungen genau durch:

»Vielmehr müssen die Sozialgerichte in Eilverfahren zu den Kosten der Unterkunft und Heizung prüfen, welche negativen Folgen den Betroffenen im konkreten Einzelfall drohen. Relevante Nachteile sind dabei nicht nur eine Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. Die Regelung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung in § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II verpflichtet zur Übernahme der „angemessenen“ Kosten und soll dazu beitragen, nicht nur die bloße Obdachlosigkeit zu verhindern, sondern darüber hinaus auch das Existenzminimum zu sichern, wozu es gehört, möglichst in der gewählten Wohnung zu bleiben. Daher muss bei der Prüfung des Anordnungsgrundes berücksichtigt werden, welche negativen Folgen finanzieller, sozialer, gesundheitlicher oder sonstiger Art ein Verlust gerade der konkreten Wohnung für den Beschwerdeführer gehabt hätte.«

Da steckt im wahrsten Sinne des Wortes Musik drin für die Betroffenen – und mit Blick auf ein anderes noch anhängiges Verfahren: Zur Existenzsicherung »gehört, möglichst in der gewählten Wohnung zu bleiben.« Und es müsse geprüft werden, »welche negativen Folgen finanzieller, sozialer, gesundheitlicher oder sonstiger Art ein Verlust gerade der konkreten Wohnung für den Beschwerdeführer gehabt hätte.«

Erkennbar wird, dass das BVerfG die Verknüpfung des zu sichernden Existenzminimums mit der Wohnung in einem weiten Sinne versteht und auslegt und eben nicht reduziert auf ein „Irgendwie-Dach über dem Kopf“. Wenn das aber unauflösbar verknüpft ist mit dem zu sichernden Existenzminimum, dann muss das auch Auswirkungen haben auf ein anderes Verfahren, über das die Verfassungsrichter noch in diesem Jahr entscheiden wollen (werden müssen): Gemeint ist die erneute (und im zweiten Anlauf auch angenommene) Richtervorlage des Sozialgerichts Gotha hinsichtlich einer (möglichen) Verfassungswidrigkeit der Sanktionen im Hartz IV-System. Vgl. dazu den Beitrag Sie lassen nicht locker: Sozialrichter aus Gotha legen dem Bundesverfassungsgericht erneut die Sanktionen im SGB II vor vom 2. August 2016.

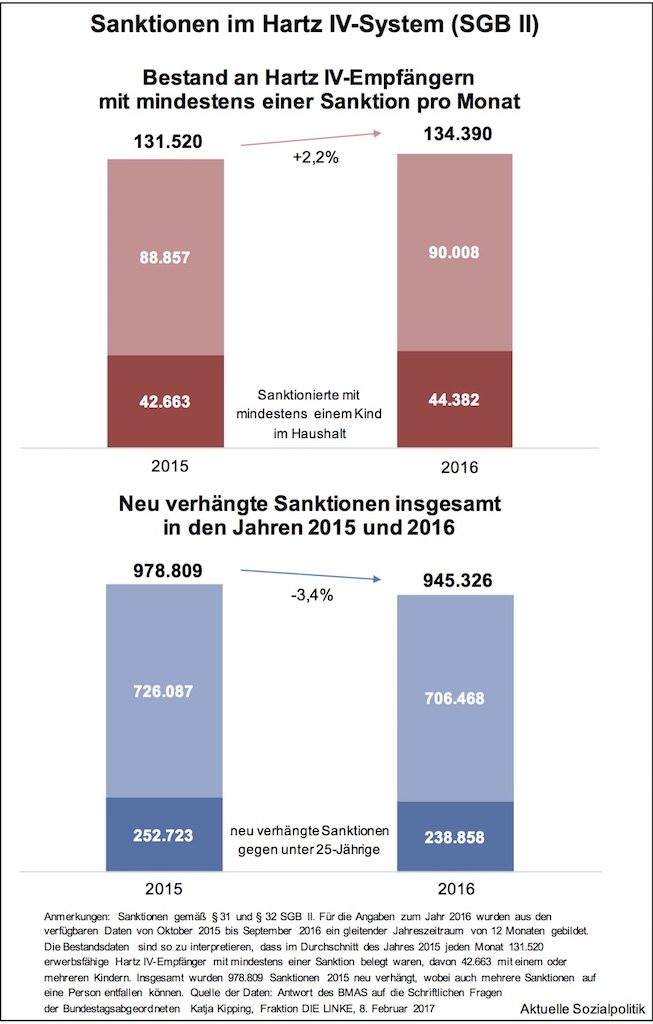

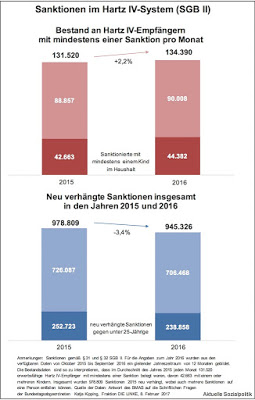

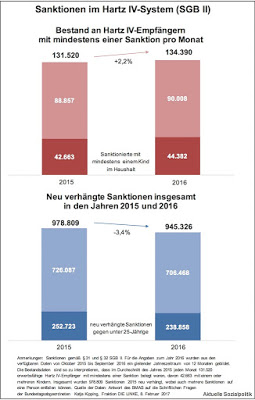

Die Relevanz der aktuellen Entscheidung des BVerfG für dieses Thema ist mehr als offensichtlich, denn von den Sanktionen sind eben auch die Kosten für Unterkunft und Heizung betroffen – bis hin zur produzierten Obdachlosigkeit, wenn wir an die „100-Prozent-Sanktionen“ denken – vgl. generell den Beitrag Sanktionen und Mehrfachsanktionen gegen das Existenzminimum der Menschen in der Willkürzone und der Hinweis auf ein (eigentlich) unverfügbares Grundrecht vom 3. November 2016 und zu den „Vollsanktionierten“ den Beitrag Sanktionen im Hartz IV-System in Zahlen und vor Gericht vom 15. April 2016.

Wir dürfen sehr gespannt sein, was das für die anstehenden Grundsatzentscheidung zu den Sanktionen bedeutet und wie das in die Entscheidungsfindung einfließen wird.