Sie arbeiten, kommen aber trotzdem kaum über die Runden: Mehr als drei Millionen Erwerbstätige in Deutschland leben unterhalb der Armutsschwelle. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren um 25 Prozent angestiegen. Solche Meldungen basieren auf einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes, über die in diesen Tagen berichtet wird: Danach lagen Ende 2013 rund 3,1 Millionen Erwerbstätige mit ihrem Einkommen unterhalb der „Armutsschwelle“ – das waren immerhin 25 Prozent mehr als 2008. Über welche Beträge wir hier reden, verdeutlicht diese Erläuterung: »Als armutsgefährdet gilt, wer einschließlich aller staatlichen Transfers wie zum Beispiel Wohn- oder Kindergeld weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens erzielt. 2013 lag diese Schwelle den Angaben zufolge in Deutschland bei 979 Euro netto im Monat.« Ebenfalls mit Schwellenwerten arbeiten auch die Wissenschaftler des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (IAQ), die jährlich ihre Berechnungen auf der Basis von SOEP-Daten zum Anteil der „Niedriglohnbeschäftigten“ in Deutschland aktualisieren. Das IAQ verwendet – wie auch das Statistische Bundesamt und Eurostat – eine „Niedriglohnschwelle“ von zwei Dritteln des mittleren Stundenlohns (gemessen am Median) in Deutschland. »Die Stundenlöhne wurden auf der Basis der Angaben zum Bruttomonatsverdienst und zur tatsächlich geleisteten Arbeitszeit berechnet. Es handelt sich demnach um die effektiven Stundenlöhne, die von vertraglich vereinbarten Stundenlöhnen abweichen können – etwa, wenn unbezahlte Mehrarbeit geleistet wurde«, so die Erläuterungen im neuesten Bericht zur Niedriglohnbeschäftigung (Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf: Niedriglohnbeschäftigung 2012 und was ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € verändern könnte, IAQ-Report 2014-02). Ihre wichtigsten Befunde: »Im Jahr 2012 arbeiteten 24,3% aller abhängig Beschäftigten für einen Stundenlohn unterhalb der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von 9,30 €.« Und: »Die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten ist seit 1995 von 5,9 auf 8,4 Millionen im Jahr 2012 gestiegen, was einer Zunahme um rund 2,5 Millionen (bzw. 42,1%) entspricht. Der prozentuale Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung war in Westdeutschland weitaus höher als in Ostdeutschland.« So weit, so schlecht – aber was hat das nun mit der Deutsche Post DHL zu tun?

Die hat in diesen Tagen mal wieder für Aufmerksamkeit gesorgt – mit der erst einmal positiv daherkommenden Nachricht, dass das Unternehmen aufgrund des boomenden Paketgeschäfts zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen will: „Wir rechnen mit 10.000 neuen Stellen bis 2020 und wahrscheinlich 20.000 in Summe bis 2025“, so wird der für das Brief- und Paketgeschäft zuständige Vorstand Jürgen Gerdes zitiert. Eigentlich ein Grund zur Freude, die allerdings sogleich wieder getrübt wird, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass die neuen Mitarbeiter in eigens gegründeten Gesellschaften arbeiten sollen. »Der Hausvertrag der Post gilt für sie damit nicht, vielmehr sollen sich ihre Löhne an den Tarifen der Logistikbranche orientieren. Diese liegen vielfach unter denen des Bonner Konzerns.« Und auch hier wieder der bereits zitierte Post-Vorstand Gerdes im Original die Motivation zu diesem Vorgehen erklärend: „Die Paketzustellung ist auf Dauer nicht innerhalb der existierenden Tarifverträge machbar, weil der Wettbewerbsnachteil zu groß ist“, die Personalkosten bei der Deutschen Post DHL seien im Durchschnitt doppelt so hoch wie die der Wettbewerber.

Über was und wen wird hier gesprochen? Es geht um den Paketmarkt in Deutschland, der schon 2013 ein Marktvolumen von 8, 2 Mrd. Euro auf die Waage gebracht hat. Der Marktanteil der DHL lag bei beeindruckenden 42,3%, die anderen 57,7% entfielen – wenn man die Daten aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Post DHL zugrunde legt – auf die Wettbewerber der DHL. Zu denen zählen Unternehmen wie die zur Otto-Gruppe gehörende Hermes, die seit 2011 mehrheitlich zur französischen Post gehörende DPD, die amerikanische UPS sowie die GLS, eine Tochter der britischen Staatspost Royal Mail. Der Paketmarkt macht seit geraumer Zeit einen gewaltigen Strukturwandel durch, dessen Verständnis für das, was jetzt bei der Deutschen Post DHL passiert, hilfreich ist. Dieser Strukturwandel besteht grob gesagt aus zwei Komponenten. Zum einen erleben wir eine gewaltige quantitative Ausweitung des Paketmarktes an sich, vor allem natürlich bedingt durch die Expansion der Online-Versandhändler wie Amazon und Zalando. Immer mehr Pakete müssen also transportiert werden, eine scheinbar sehr gute Nachricht für die Anbieter dieser Dienstleistungen. Marktbeobachter sprechen Unternehmen wie Amazon und Zalando aufgrund ihres stetig wachsenden Gewichts den Status von „systemrelevanten Kunden“ zu, die natürlich gegenüber den Paketdiensten über eine entsprechende und wachsende Marktmacht verfügen, die sie auch ausüben (müssen), man denke hier nur beispielsweise an deren Problematik, dass die Kosten durch viele Retouren (die gleichsam die Folge von in die Haushalte der Online-Käufer ausgelagerten Umkleidekabinen sind).

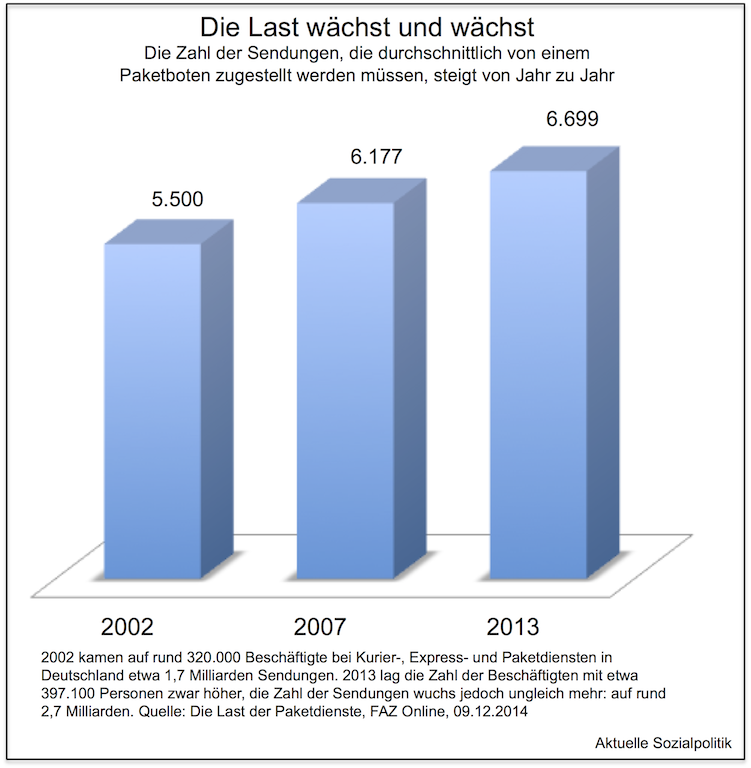

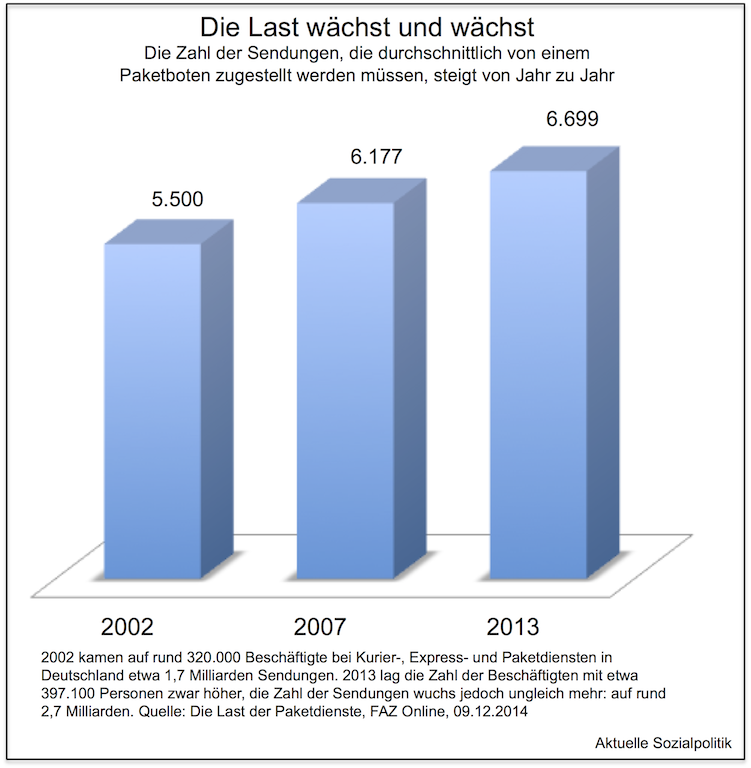

Jacqueline Goebel hat es mit der Überschrift ihres Artikels Wie das eigene Wachstum für Paketdienste zum Fluch wird auf den Punkt gebracht, was als zweite Komponente des Strukturwandels des Paketmarktes zur Kenntnis genommen werden muss: »Die Paketdienste stehen nicht erst seit dem Boom des Online-Handels unter Druck. Ausbaden müssen diesen Druck die Fahrer.« Dies hängt auch damit zusammen, dass früher überwiegend Material oder Waren versandt und ausgeteilt wurden, die sich Unternehmen untereinander geschickt haben – was heute aber nur noch auf 42% der Pakete zutrifft. Die Mehrheit des Paketaufkommens entfällt nun auf Privathaushalte, die bei den Versandhändlern bestellt haben. Das ist aber mit erheblichen betriebswirtschaftlichen Herausforderungen verbunden: Die Zahl der Pakete nimmt erheblich zu und gleichzeitig die Zahl der Haushalte, die jeweils einzeln beliefert werden müssen und von denen viele – anders als Unternehmen, die meistens mehrere Sendungen geliefert bekommen – während der Auslieferungszeiten nicht anzutreffen sind. Logische Folge ist, dass die Kosten pro Paket für die Zustelldienste steigen, besonders wenn es um Pakete in ländlichen Räumen geht. Nun könnte man natürlich theoretisch die steigenden Zustellkosten an die Auftraggeber weiterreichen, aber dieser Mechanismus ist gestört, wenn nicht sogar ausgehebelt, sollte man aufgrund der Konkurrenzsituation mit anderen Anbietern das nicht durchsetzen können.

Und die anderen Anbieter im Paketmarkt haben – das wurde bereits mit Blick auf die zwei bis zweieinhalb Mal so hohen Personalkosten der DHL angedeutet – Geschäftsmodelle, die auf eine Preisunterbietung der DHL durch niedrigere Personalkosten setzen und die natürlich gezielt von den sehr großen Auftraggebern gegen mögliche Preiserhöhungsforderungen der „teureren“ DHL in Stellung gebracht werden können. Hier nur ein Hinweis, über welche Beträge wir reden, wenn es um die mindestens doppelt so hohen Personalkosten der DHL geht: Der Einstiegslohn dort liegt bei 14 Euro, der durchschnittliche Stundenlohn wird mit 18 Euro angegeben, somit bekommt man einen ersten Eindruck, von welchen Stundenlöhnen wir bei den Konkurrenz-Unternehmen ausgehen (müssen). Das muss auch und gerade vor dem Hintergrund unterschiedlicher Geschäftsmodelle der Paketdienste gesehen und bewertet werden: Die DHL beschäftigt überwiegend eigene Paketzusteller, bislang war es so, dass von den 10.000 Zustellbezirken maximal 990 und damit weniger als 10% von Fremdfirmen abgedeckt werden dürfen. UPS beschäftigt je nach Quelle zwischen 60 und 70 Prozent der Fahrer als eigene Angestellte und auch die restlichen Fremdfirmenbeschäftigten haben vergleichsweise faire Bedingungen. Vergleichsweise zu wem? Am anderen Ende der Skala stehen Unternehmen wie DPD oder GLS, die gar keine eigenen Fahrer haben und die alles über ein Subunternehmer-Modell laufen lassen, über das man „hervorragend“ den Kostendruck von oben nach unten weitergeben kann, ohne pro forma die Verantwortung übernehmen zu müssen für die daraus resultierenden Zustände, unter denen vor allem die Fahrer zu leiden haben.

Die Deutsche Post DHL will nun die aktuelle Situation nutzen, um gleichsam in einem „Doppelschlag“ das angesprochene Kostendilemma zu den Wettbewerbern kleiner zu machen. Denn zum einen gibt es seit dem 1. Januar 2015 den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, der – wenn er denn eingehalten wird – bei den Subunternehmern und darüber vermittelt dann auch bei den Paketdiensten insgesamt einen entsprechenden Kostendruck nach oben ausüben wird, zum anderen will man perspektivisch bei den eigenen Beschäftigten vom „hohen“ Lohnniveau runter und sich dem darunter liegenden Lohnniveau der Konkurrenten annähern. Erreicht werden soll dies über eine Spaltung der Belegschaft in „alte“ Bestandsfälle, die weiter unter den bestehenden Haustarifvertrag fallen und „neuen“ armen Schluckern, die man in eigens dafür gegründete Gesellschaften auslagern und deutlich schlechter vergüten will. Die Post beschäftigt derzeit im Brief- und Paketgeschäft in Deutschland rund 180.000 Mitarbeiter. „Diejenigen Menschen, die bereits bei uns unbefristet beschäftigt sind, sind nicht Zielgruppe der neuen Gesellschaften. Für sie gilt der Haustarifvertrag weiter“, so wird Post-Vorstand Jürgen Gerdes zitiert. Die Post hat nach seinen Angaben bereits 49 neue Gesellschaften gegründet, die die neuen Mitarbeiter einstellen sollen. Die neu gegründeten Gesellschaften laufen unter dem Namen DHL Delivery GmbH. Dieses Unternehmen gibt es schon seit längerem und es hat auch schon in der Vergangenheit für unrühmliche Schlagzeilen gesorgt (vgl. hierzu beispielsweise den Artikel Eine kleine Tochter macht der Post großen Ärger aus dem September 2013).

Nach Angaben der Post würden die ersten Gesellschaften ab sofort neue Mitarbeiter einstellen. Dabei würden befristet Beschäftigte der Post, deren Verträge auslaufen, bevorzugt. Die Post beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 14.700 Arbeitskräfte mit zeitlich befristeten Verträgen. Das ist knapp ein Zehntel der Gesamtbelegschaft in der Brief- und Paketsparte. Unter anderem in Rostock, Bremen und Frankfurt am Main sollen die Mitarbeiter der neuen Gesellschaften bald komplette Bezirke für die Paketzustellung übernehmen. Es geht bei der Nutzung der Auslagerung in neue Gesellschaften nicht nur um eine bedeutsame Lohnsenkung – nach Berechnungen der Gewerkschaft drohen den Betroffenen allein mit Blick auf den Stundenlohn Absenkungen von bis zu rund 20 Prozent. Die Tarifentgelte in der Logistik, an denen sich die neuen Post-Tochtergesellschaften orientieren sollen, beginnen bei Stundenlöhnen von knapp mehr als zehn Euro. An dem Logistik-Tarif orientiert sich auch der Versandhändler Amazon, der deshalb schon lange kritisiert wird. Verdi verlangt von dem US-Händler, die Löhne in seinen Verteilzentren an die des Einzelhandels anzupassen. Bei der Post geht’s jetzt also von oben nach unten.

Der Konzern werde auch bei den Arbeitszeiten flexibler, Überstunden würden leichter möglich. Mitbewerber wie Hermes liefern Pakete bereits jetzt regelmäßig bis in die Abendstunden aus, so die „Positivliste“ des Post-Vorstandes Gerdes. Billiger und flexibler, so lässt sich die Zielsetzung der Post auf den Punkt bringen.

Das verursacht nicht wirklich überraschend erhebliche Spannungen im Unternehmen: Verdi kritisiert neuen Tarifkurs der Post. Die Gewerkschaft spricht vom „Einstieg in den Ausstieg aus der Sozialpartnerschaft“, so Andrea Kocsis, die stellvertretende ver.di-Vorsitzende. Aus gewerkschaftlicher Sicht handelt es sich um einen klaren Fall von Tarif- und Mitbestimmungsflucht. Ein „sozialpolitischer Skandal ersten Ranges“ sei das, so die Gewerkschaft in einer Stellungnahme. Und ver.di hat gute Gründe, mehr als sauer zu sein über die Deutsche Post DHL:

»Nachdem das Unternehmen unter Ausnutzung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes mehr als 24.000 befristet Beschäftigte in Geiselhaft genommen habe, so Kocsis …, solle jetzt aus bestehenden Verträgen ausgestiegen werden. Mit der Post sei Ende 2011 vereinbart worden, im Falle des „signifikanten Absinkens der wirtschaftlichen Ergebnisse“ Gespräche aufzunehmen. Dieser Fall sei aber bislang nicht eingetreten. „Umso unerträglicher ist für uns, dass die Post mit diesem Manöver offensichtlich unseren Vertrag zum Ausschluss der Fremdvergabe und den Entgelttarifvertrag unterlaufen will“, sagt Kocsis.

Der Vertrag zum Ausschluss der Fremdvergabe läuft bis zum 31. Dezember 2015 und legt fest, dass maximal 990 Paketzustellbezirke von Konzerntöchtern oder Dritten betrieben werden dürfen.«

Apropos wirtschaftliche Lage des Konzerns: Bereits 2013 hat die Deutsche Post DHL bei 55 Mrd. Euro Umsatz mehr als 2 Mrd. Euro Jahresüberschuss gemacht (2,091 Mrd. Euro). Die Umsatzrendite lag bei 5,2% (gemessen am EBIT). Und die Prognosen für die Sparte, in dem sich die Paketdienste der DHL bewegen, klingen nicht nach einem echten Sozialfall: »Der operative Gewinn soll demnach 2014, 2015 und 2016 bei jeweils mindestens 1,3 Milliarden Euro liegen«, so Maris Hubschmid in dem Artikel Viele neue Jobs, aber schlechtere Bezahlung.

Die Deutsche Post DHL hat sich auf eine Rutschbahn nach unten gesetzt, aus einer vermeintlichen Marktlogik heraus, die rein betriebswirtschaftlich gesehen durchaus logisch ist und angesichts des immer wieder herausgestellten Lohngefälles zwischen Post und Konkurrenzunternehmen führt für die DHL aus deren Binnenperspektive auch kein Weg daran vorbei, eine solche Strategie zu versuchen (vgl. hierzu auch den Blog-Beitrag Was Amazon, die Deutsche Post und Daimler gemeinsam haben vom 28.12.2014). Das gleiche Muster erleben wir ja in vielen anderen Branchen auch, vor allem im hier besonders interessierenden Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen. Hier handelt es sich um Dienstleistungen, die in aller Regel nicht verlagerbar sind ins Ausland und die man auch nicht annähernd so rationalisieren kann wie beispielsweise die industrielle Produktion. Zumindest die letzte Meile zu den immer zahlreicher werdenden Kunden muss (noch) händisch abgearbeitet werden. Aber was betriebswirtschaftlich durchaus rational sein kann, erweist sich volkswirtschaftlich als Schuss ins eigene Knie und man landet dann dort, wo dieser Blog-Beitrag begonnen hat. Und um den Zynismus gleichsam „abzurunden“: Die Strategie der Lohnsenkung und der weiteren „Flexibilisierung“ wird scharf gestellt in einer Phase, in der sich die Arbeitsbedingungen in den Paketdiensten bereits erheblich verschlechtert haben (vgl. hierzu den Blog-Beitrag Paketdienste segeln auf der Sonnenseite der „Amazon-Gesellschaft“. Aber das hat seinen Preis, dessen Bezahlung wieder mal ungleich verteilt ist vom 09.12.2014). Die wahren „Helden“ der Amazon-Gesellschaft werden uns noch weiter beschäftigen.

Und abschließend nur noch eine Anmerkung zu einem Zusammenhang mit einem anderen, sozialpolitisch hoch brisanten Thema der Gegenwart: Die so genannte „Tarifeinheit“. In diesem Kontext haben die Arbeitgeber in ihrem Bemühen, die große Koalition zu einer gesetzgeberischen Regelung zu treiben, immer wieder als ein Argument darauf hingewiesen, sie wären total überfordert, mit einer Belegschaft, in der beispielsweise zwei Gewerkschaften um die Gunst der Arbeitnehmer und für deren Interessen agieren. Das wäre viel zu komplex. Ach ja, aber die Belegschaft zu spalten und mal eben 49 Tochtergesellschaften zu gründen, in denen dann die Mitarbeiter zu anderen Tarifen und Regelwerken arbeiten (müssen), das ist offensichtlich kein Problem. Da verstehe noch einer die Welt der Wirtschaft. Auch dort malt man sich die offensichtlich so, wie es gerade gefällt.

Foto: © Stefan Sell