Die Überschrift des Artikels muss man tatsächlich wörtlich nehmen: Jobcenter verheizen Fördergeld für Arbeitslose. »Viel Geld für eigenes Personal statt für die Arbeitslosen: Dass die Jobcenter in den Fördertopf greifen, hat fast schon Tradition. Im vergangenen Jahr waren es 764 Millionen Euro mehr als geplant.«

Und weiter kann man dem Bericht entnehmen: Die mehr als 400 Jobcenter in Deutschland haben im vergangenen Jahr 5,1 Milliarden Euro an Bundesmitteln für ihre Personal- und Verwaltungskosten ausgegeben. Das waren 764 Millionen Euro mehr, als dafür im Bundeshaushalt eigentlich vorgesehen waren. Der zusätzliche Bedarf wurde von den Jobcentern dadurch gedeckt, dass sie weniger Geld für die Förderung von Langzeitarbeitslosen ausgaben als im Bundeshaushalt vorgesehen. Nun wird sich der eine oder andere Frage, wie das sein kann, dass die Jobcenter, um ihre Verwaltungsausgaben zu decken, einfach so in einen ganz anderen Topf greifen und dort Gelder entnehmen können, die doch für ein ganz anderes Anliegen bestimmt sind. „Gegenseitige Deckungsfähigkeit“ nennt man haushaltsrechtlich das, was so ein Vorgehen ermöglicht. Weniger geschwollen könnte man das auch als Fördergeldklau bezeichnen.

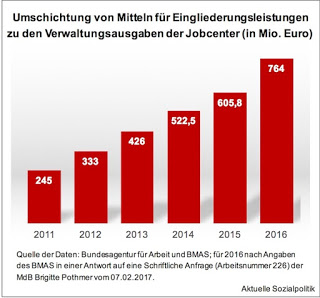

Seit Jahren nutzen die Jobcenter stetig steigende Summen der Eingliederungsmittel, mit denen eigentlich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Menschen im Hartz IV-System finanziert werden sollen, um ihre Verwaltungskosten zu decken. Und Jahr für Jahr – die Abbildung am Anfang des Beitrags verdeutlicht die Größenordnung der Geldbeträge, um die es hier geht – muss erneut ein jeweils historischer Höchststand bei den Umschichtungen vermeldet werden.

Der neue Wert von 764 Mio. Euro geht zurück auf eine Schriftliche Frage der grünen Bundestagsabgeordneten Brigitte Pothmer an die Bundesregierung und die Antwort des BMAS. Darin wird ausgeführt, dass den Jobcentern zur Finanzierung ihres Personals, der Büromieten und der Heizung, also den Verwaltungskosten, für das vergangene Jahr 4,366 Mrd. Euro im Haushalt zur Verfügung gestellt wurden. Die Hartz IV-Verwalter haben aber tatsächlich 5,313 Mrd. Euro dafür ausgegeben. Offensichtlich war der Finanzbedarf der Jobcenter deutlich – nämlich um 764 Mio. Euro – höher als das, was man für sie im Haushalt angesetzt hat. Nun könnte der unbedarfte Beobachter auf die naheliegende Idee kommen, dass man – wenn man sich verschätzt hat bei der Planung – die fehlenden Mittel eben zusätzlich zur Verfügung stellen muss. Nicht aber in diesem Fall, das Bundesarbeitsministerium schreibt in der Antwort lapidar: „Die Mehrausgaben wurden aus dem Titel „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ (Eingliederungstitel) gedeckt.

Also schauen wir uns einmal an, was denn dafür zur Verfügung stand und was tatsächlich verausgabt wurde: Im Eingliederungstitel wurden 2016 einschließlich von nicht verausgabten Mitteln in Höhe von 350 Mio. Euro aus dem Vorjahr 4,496 Mrd. Euro für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausgewiesen. Tatsächlich ausgegeben aber wurden im vergangenen Jahr nur 3,368 Mrd. Euro. Aus der offensichtlichen Differenz zwischen Soll und Ist hat man nun wie beschrieben 764 Mio. Euro in den Verwaltungskostentopf umgepflanzt und es bleiben dann immer noch 363 Mio. Euro nicht verausgabte Mittel übrig, die nun in das nächste Haushaltsjahr, also das laufende Jahr 2017, übertragen werden.

Zur Einordnung dieser Zahlen muss man wissen, dass die Mittel für Eingliederungsleistungen im Hartz IV-System im Jahr 2010 bei 6,4 Mrd. Euro lagen und dann bis zum Jahr 2013 auf 3,3 Mrd. Euro gleichsam halbiert worden sind – die umfangreichste Kürzung in der Geschichte der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Und wir reden hier „nur“ über die zur Verfügung gestellten Mittel, noch gar nicht über die Frage, was man denn überhaupt mit dem Geld machen kann und vor allem, was man tatsächlich fördert. Wenn man diesen Aspekt berücksichtigt, müsste man der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass parallel das Förderrecht im SGB II in mehreren gesetzgeberischen Schritten deutlich restriktiver ausgestaltet wurde, vor allem im Bereich der für einen nicht kleinen Teil der Hartz IV-Empfänger so wichtigen öffentlich geförderten Beschäftigung, von länger laufenden und mit einem Berufsabschluss versehenen Qualifizierungsmaßnahmen ganz zu schweigen. das hat dazu geführt, dass nicht nur deutlich weniger Mittel zur Verfügung stehen, sondern auch das, was dann noch gemacht wird (werden kann), oftmals mehr als fragwürdige Maßnahmen sind, die dem Muster „quick and dirty“ folgen.

Man könnte an dieser Stelle dieses Fazit zu Protokoll geben:

»Der eigentliche Skandal ist der beklagenswerte Tatbestand einer mittlerweile doppelt skelettösen Unterfinanzierung – sowohl des Budgets für arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen wie auch der Jobcenter an sich. Und das in Zeiten, in denen viele Jobcenter bereits „Land unter“ gemeldet haben bevor die nächste große – wie nennt man das heute? – „Herausforderung“ auf sie zukommt, also die Betreuung und Versorgung mehrere hunderttausend Flüchtlinge.«

Das stammt übrigens aus einem Blog-Beitrag vom 30. Januar 2016: Skelettöse Umverteilung: Aus dem Topf der völlig unterfinanzierten Eingliederungsmittel die auch unterfinanzierten Verwaltungskosten der Jobcenter mitfinanzieren.

Nun könnte mit Blick auf die hier interessierenden Umschichtungen der eine oder andere einwenden, dass die Mittel, die man aus dem Eingliederungstopf für die Arbeitslosen entnommen hat, ja nicht nur der Büromiete der Jobcenter zugute kommt, sondern dass damit auch – so die verteidigende Argumentation vieler Jobcenter – Personal finanziert wird, mit dem man eine bessere Betreuung der Hartz IV-Empfänger organisieren könne, was deren Perspektiven erhöhen würde.

Da muss man dann auch mal genauer hinschauen – und kommt zu so einem Befund: Jobcenter: Umschichten für eine bessere Betreuung? Klingt plausibel, stimmt aber nicht. Jobcenter begründen die enormen Umschichtungen mit höheren Personalkosten für eine intensivere Betreuung der Kunden. Doch die Argumentation hält einer Überprüfung nicht stand.

Wenn die Begründung „Die Betroffenen profitieren von mehr Geld im Verwaltungsetat, denn so finanziere man mehr Personal und damit eine intensivere und bessere persönliche Betreuung“ stimmt, dann muss sich das auf der Ebene der Jobcenter messen lassen, denn wie viele Mittel aus dem Eingliederungstopf umgeschichtet werden, schwankt zwischen den Jobcentern erheblich. Mehr als die Hälfte der Jobcenter haben in der Vergangenheit 10 bis unter 30 Prozent der Eingliederungsmittel umgeschichtet – das geht rauf bis zu 68 Prozent in einzelnen Einrichtungen.

Man kann sich der Prüfaufgabe, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ausmaß der Umschichtungen und dem für die Betreuung zur Verfügung stehenden Personals nähern, in dem man einen Blick wirft auf die Betreuungsschlüssel der Jobcenter.

»Gut ist die Betreuungsrelation, wenn sie den Zielvorgaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) nach § 44c SGB II entspricht oder darunter liegt. Für Jugendliche unter 25 Jahren ist ein Verhältnis von einem Betreuer zu 75 Personen vorgesehen, bei Über-25-Jährigen soll ein Betreuer für maximal 150 Personen zuständig sein.«

Wenn starke Umschichtungen also tatsächlich zu einer intensiveren Betreuung führen, sollten Jobcenter mit hohen Umschichtungsanteilen Betreuungsschlüssel erreichen, die den Vorgaben der BA entsprechen oder diese übertreffen – oder sich das Verhältnis von Betreuer zu Betreutem dort zumindest verbessert haben. Leuchtet ein. Und wie ist das Ergebnis? Mehr als ernüchternd:

Eine Verbindung zwischen den Umschichtungen und den Betreuungsschlüsseln gibt es nicht. Weder haben die Jobcenter mit besonders hohen Umschichtungen besonders gute, noch die Jobcenter mit geringen Umschichtungsanteilen besonders schlechte Betreuungsrelationen.

Für alle Jobcenter (allerdings nur die Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und der Kommunen, denn der Betreuungsschlüssel für die 104 zugelassenen kommunalen Träger liegen nicht vor, was ein eigenes Problem ist, denn die rein kommunalen Jobcenter sind datentechnisch in vielerlei Hinsicht eine black box), gilt, was sich sowohl bei den stärksten und geringsten Umschichtern als auch den Jobcentern mit den besten und schlechtesten Betreuungsquoten beobachten lässt: Es gibt keinen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Umleitung von Fördermitteln für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in den Verwaltungsetat und einer intensiveren Betreuung der Menschen im Hartz-IV-System.

Der Grund für die Umschichtungen scheint wohl tatsächlich ein anderer zu sein, den nur wenige Verantwortliche in den Jobcentern aussprechen. Einer von ihnen ist Bodo Vermaßen, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters Mönchengladbach: „Die vom Bund zugestandenen Mittel für den Verwaltungsaufwand reichen einfach nicht mehr aus“, so wird er in dem Artikel Jobcenter wehrt sich gegen Vorwürfe zitiert. Das Verwaltungsbudget sei seit Jahren nicht an die Entwicklung der Kosten angepasst worden. Der Bund wisse, dass die Jobcenter deshalb zur Umschichtung von Fördermitteln gezwungen seien.

So was nennt man Vorsatz. Auf Kosten der Hartz IV-Empfänger, die am Ende Opfer einer doppelten Kürzung der Eingliederungsmittel werden.

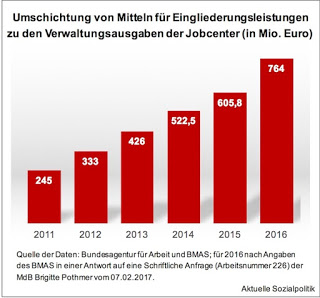

Nachtrag am 01.03.2017: Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarkforschung und Jugendberufshilfe hat eigene Berechnungen die Umschichtungen von den Eingliederungsmitteln zu den Verwaltungsausgaben betreffend vorgelegt und mir zugeleitet. Ich habe seine Ergebnisse in Ergänzung zu der am Anfang dieses Beitrags platzierten Abbildung grafisch aufgearbeitet.

Zu den Datengrundlagen bei Schröder vgl. auch diese Veröffentlichung des BIAJ vom 6. Februar 2017: Hartz IV: „SGB II-Gesamtverwaltungskosten“ stiegen 2016 auf über 6 Milliarden Euro.

Schröder weist darauf hin, dass es bisher an einer differenzierten, transparenten Darstellung der Gesamtverwaltungskosten (VKFV), analog zu den Ausgaben für Eingliederungsleistungen, mangelt. Aber auch die Umschichtungszahlen, die Schröder berechnet hat, verdeutlichen den massiven Griff in die Kassen zur Gegenfinanzierung der über zu niedrig angesetzte Haushaltsmittel nicht ausreichend gedeckten Verwaltungskosten der Jobcenter.