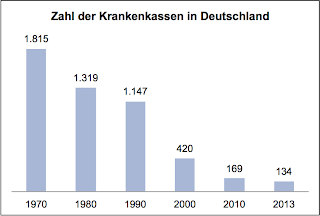

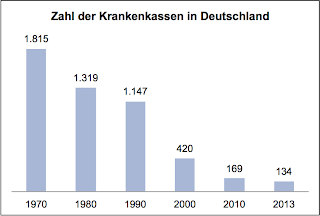

Gesundheitspolitik war schon immer ein Haifischbecken, in dem es um eine Menge Geld geht. Und die Mittel zur Finanzierung der Leistungen und der vielen Anbieter des Gesundheitssystems müssen organisiert, sprich: jemanden genommen werden. Der größte Finanzier sind die Krankenkassen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Und die holen sich den größten Teil ihrer Mittel von den Versicherten über Beitragseinnahmen. In der ganz früheren Welt war die GKV ein nur historisch zu verstehendes Abbild der deutschen Ständegesellschaft, mit Arbeiter- und Angestellten-Krankenkassen. Dann gab es wie so oft in der Sozialpolitik Reformen, die das alte System entsorgt haben. Die Krankenkassen wurden immer weniger und sie sollten „im Wettbewerb“ um die Versicherten miteinander ringen.

Angesichts eines weitgehend gesetzlich und untergesetzlich festgelegten Leistungsspektrums konkurrierten viele Kassen über den kassenindividuellen Beitragssatz. Der konnte sich durchaus erheblich unterscheiden und ein Wechsel zwischen den Kassen war aufgrund des Kontrahierungszwangs für den einen oder die andere durchaus lohnend.

Hinsichtlich der Finanzierung der GKV gab es durch die letzte Große Koalition eine massive Veränderung, denn seit dem 1. Januar 2009 finanzieren sie sich aus den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und sonstigen Einnahmen, zu denen der kassenindividuelle Zusatzbeitrag zählt. Darüber hinaus leistet der Bund aus Steuermitteln einen Zuschuss an den Gesundheitsfonds zur pauschalen Abgeltung der versicherungsfremden Leistungen. Der entscheidende Punkt dieses 2007 beschlossenen Systemwechsels: Die bis dahin unterschiedlichen Beitragssätze der Krankenkassen wurden durch einen einheitlichen Bundesbeitragssatz ersetzt, der von der Bundesregierung festgelegt wird. Und da man schon mal dabei war, wurde eine weitere Systemveränderung vorgenommen: Die bislang paritätische Finanzierung der GKV seitens der Arbeitnehmer und Arbeitgeber wurde faktisch aufgehoben und perspektivisch sollte das Ziel eines Einfrierens des Arbeitgeberbeitrags erreicht werden.

Denn der einheitliche Bundesbeitragssatz liegt für die versicherten Arbeitnehmer bei 15,5 Prozent des Einkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze (7,3 % Arbeitgeberanteil + 8,2 % Versichertenanteil, wobei sich der Arbeitnehmeranteil aus zwei Komponenten zusammensetzt: 7,3 % + 0,9 % zusätzlichen Beitragssatz, den nur der Versicherte trägt). Bei den Rentnern hat man ein spiegelbildliches Verfahren installiert, denn der Rentenversicherungsträger übernimmt die 7,3% wie der Arbeitgeber und die Rentner müssen 8,2% finanzieren. Das angesprochene perspektivische Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags sollte durch die folgende Regelung erreicht werden: Der Beitragssatz an den Gesundheitsfonds soll erst erhöht werden, wenn der Fonds die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr zu 95 % deckt (mindestens 5 % also durch alleine von den Versicherten aufzubringende Zusatzbeiträge zu finanzieren sind).

In der Folge hat sich allerdings ein skurriler Wettbewerb um die Vermeidung der Erhebung eines Zusatzbeitrags von den Versicherten zwischen den Krankenkassen entwickelt, denn aufgrund des Sonderkündigungsrechts hatten die Kassen die teilweise berechtigte Angst, dass ihnen bei Inanspruchnahme des zusätzlichen Finanzierungsinstruments gerade die „guten“ Risiken durch Kündigung und Wechsel zu einer Nicht-Zusatzbeitragskasse verloren gehen.

Doch von diesen Sorgen werden die Kassen durch die Neuauflage der Großen Koalition befreit. Im Koalitionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD finden wir den folgenden Passus die Finanzierung der GKV betreffend:

»Die derzeitige gute Finanzlage der Gesetzlichen Krankenversicherung darf nicht darüber hinweg täuschen, dass schon ab 2015 die prognostizierten Ausgaben des Gesundheitsfonds seine Einnahmen übersteigen werden. Dem wollen wir mit einer umsichtigen Ausgabenpolitik begegnen.

Der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz wird bei 14,6 Prozent festgesetzt, der Arbeitgeberanteil damit bei 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben.

Die gesetzlichen Krankenkassen erheben im Wettbewerb den kassenindividuellen Zusatzbeitrag zukünftig als prozentualen Satz vom beitragspflichtigen Einkommen.

Der heute vom Arbeitnehmer alleine zu tragende Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten fließt in diesen Zusatzbeitrag ein. Damit die unterschiedliche Einkommensstruktur der Krankenkassen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, ist ein vollständiger Einkommensausgleich notwendig. Die Notwendigkeit eines steuerfinanzierten Sozialausgleichs entfällt damit.« (S. 82/83)

Hinsichtlich des Arbeitgeberbeitrags wird mit dieser Regelung die Abkoppelung von jeder zukünftigen Beitragssatzsteigerungsdynamik einzementiert. Die gesamte zukünftige Beitragssatzsteigerung wird auf die Schultern der Versicherten verlagert.

Vor diesem Hintergrund sind dann Meldungen wie diese einzuordnen: „Experten erwarten Kassen-Zusatzbeiträge von bis zu 40 Euro„, so die Frankfurter Rundschau auf der Basis eines dpa-Artikels oder auch „Krankenkassen dürften teurer werden„. Die Kernbotschaft lautet:

»Versicherte müssen nach einer Schonfrist für ihre Krankenkasse voraussichtlich spürbar mehr bezahlen. Zunächst dürfte die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) noch ausreichend ausgestattet sein. Doch Behörden und Experten rechnen mit Zusatzbeiträgen von mindestens 1,5 Prozent des Einkommens in wenigen Jahren. Hauptgrund sind die steigenden Ausgaben der GKV.«

Noch mal das Kernelement der neuen Finanzierung der GKV: »Der Beitragssatz soll von 15,5 auf 14,6 Prozent sinken. Ein Sonderbeitrag von 0,9 Punkten zulasten der Versicherten, heute Teil des Beitragssatzes, soll entfallen. Arbeitgeber und -nehmer sollen von den 14,6 Prozent jeweils die Hälfte tragen. Brauchen die Kassen mehr Geld, sollen sie prozentuale Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern nehmen können. Pauschale Zusatzbeiträge in festen Eurobeträgen sollen Kassen anders als heute nicht mehr nehmen dürfen.« Der hier beschriebene Mechanismus trifft nun auf die folgende Entwicklungskonstellation des Finanzbedarf betreffend:

Die Ausgaben der Kassen steigen doppelt so schnell wie die Löhne und Gehälter, die den Kassen als Basis für ihre Beitragseinnahmen zur Verfügung stehen. Das Jahr 2014 wird ins Land ziehen mit der erforderlichen Gesetzgebung und der Tatsache, dass die Krankenkassen (noch) auf einem finanziellen Reservepolster sitzen. Aber 2015 wird dann die Stunde der Wahrheit schlagen, denn dann dürften die Kassen wegen des abgesenkten Satzes nicht mehr soviel Geld aus dem Gesundheitsfonds bekommen, wie sie benötigen, so die Prognose des Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem. Er wird so zitiert: „Es gibt Kassen, die brauchen sofort einen Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent, einige auch etwas mehr.“

Hinsichtlich der Zukunft wird neben Jürgen Wasem auch Maximilian Gaßner, der Präsident des Bundesversicherungsamtes, zitiert: «

Gaßner sagte der dpa: „Unter der Annahme, dass sich Einnahmen und Ausgaben wie in der Vergangenheit weiterentwickeln, ist mit einem Zusatzbeitrag im Jahr 2017 von 1,6 Prozent bis 1,7 Prozent zu rechnen.“ Wasem meinte: „2017 dürfte er im Schnitt bei 1,5 Prozent liegen.“ Manchen Kassen dürften einen Aufschlag unter einem, andere einen über zwei Prozent nehmen.

Übertragen auf Fallbeispiele aus der Versichertenwelt und in absoluten Euro-Beträgen: Ein Zwei-Prozent-Zusatzbeitrag würde etwa für Bürokaufleute mit einem monatlichen Durchschnittsgehalt von 2.157 Euro rund 43 Euro betragen. Abzüglich der Belastung durch den heutigen Sonderbeitrag wären es noch 24 Euro pro Monat mehr. Die Bandbreite der zusätzlichen Belastung der Arbeitnehmer streut von 17 bis 40 Euro je nach Beruf.

Der Präsident des Bundesversicherungsamtes weist außerdem darauf hin, dass seine Prognose eines Zusatzbeitrags in Höhe von 1,6 bis 1,7 Prozent für die Versicherten davon abhängt, dass der Bundeszuschuss zukünftig verlässlich in voller Höhe an die GKV fließt. Allerdings: 2013 sank der Bundeszuschuss von 14 auf 11,5 Milliarden Euro. Und mit einer gewissen Plausibilität kann bzw. muss man davon ausgehen, dass der Bund versuchen wird, weitere Teile seiner Finanzierungslasten auf die Beitragszahler zu verlagern. Die Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, weist darauf hin, dass bereits 14 Milliarden Euro weniger als die Hälfte der Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen wie den Versicherungsschutz für Minderjährige decken.

Wohlgemerkt, diese prozentuale Zusatzbeiträge zahlen dann alle Versicherte einer Kasse in prozentualer Abhängigkeit von ihrem Einkommen und damit erwartbar mehr als heute – und die Arbeitgeber haben auf Jahre, was ihren Anteil angeht, Ruhe.

Diese hier beschriebene Entwicklung darf man nicht isoliert betrachten, sondern man muss sie in einen Kontext stellen mit den geplanten Maßnahmen in anderen Bereichen der Sozialversicherung – so die Beitragsfinanzierung der Rentenpläne der Großen Koalition. Dort haben wir bereits handfeste Auswirkungen auf die Beitragszahler, denn eine der ersten Maßnahmen er neuen Regierung war die Verhinderung der eigentlich anstehenden Beitragsentlastung in der Gesetzlichen Rentenversicherung, denn der Beitragssatz dort hätte von 18,9 auf 18,3 Prozent des (beitragspflichtigen) Bruttolohns sinken müssen. Hinzu kommen weitere Komponenten, so der Artikel „Der Staat sorgt für sinkende Nettolöhne“ in der Online-Ausgabe der FAZ vom 02.01.2013:

»Die turnusgemäße Erhöhung der Beitragsbemessunggrenzen in der Sozialversicherung ist diesmal besonders kräftig ausgefallen und wird damit vor allem die Einkommen von Arbeitnehmern der oberen Mittelschicht schmälern … Der Pflegebeitrag steigt laut Beschlusslage der großen Koalition „spätestens zum 1. Januar“ kommenden Jahres um 0,3 Punkte auf dann 2,35 Prozent des Bruttolohns (2,6 Prozent für Kinderlose). Dieses macht bis zu 12,15 Euro je Monat aus. Eine weitere Erhöhung auf 2,55 beziehungsweise 2,8 Prozent folgt laut Koalitionsvertrag noch vor der Bundestagswahl 2017.«

In der Summation werden diese Entwicklungen in den vor uns liegenden Jahren die eigentlich anstehende Debatte nicht nur über „Gerechtigkeitsprobleme“ der bestehenden Art und Weise der Finanzierung der Sozialversicherungssysteme, sondern darüber hinaus angesichts der Kompression der Beitragsgrundlagen (und der systemlogisch damit verbundenen einseitigen Belastungserhöhung eines Teils der Bevölkerung) über grundsätzliche Alternativen der Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme vorantreiben. Dazu allerdings findet man im Koalitionsvertrag der Großen Koalition nichts. Nada. Wer aber, wenn nicht eine solche Regierungskonstellation, hätte die Möglichkeit wie aber auch die zu erfüllende Aufgabe vor dem Hintergrund des eigenen, parlamentarisch höchst problematischen Daseins, fundamentale Neuordnungen vorzunehmen. Nach derzeitigem Stand steht allerdings zu befürchten, dass man versuchen wird, die kommenden vier Jahre der Legislaturperiode mit der „Doppelstrategie“ aus „Prinzip Hoffnung“ (= steigende Beitragseinnahmen durch die positive Arbeitsmarktentwicklung) plus zahlreichen, oftmals kleinteilig daherkommenden Maßnahmen zur Belastungsverschiebung auf die Versicherten (bei „stabiler Seitenlage“ für die offiziellen Arbeitgeberanteile) zur Entlastung des Bundeshaushalts zu überstehen. Das kann man so machen, wird aber nichts ändern am innersystemischen Druckanstieg und der Lebensweisheit, dass man zuweilen auch schlichtweg den richtigen Zeitpunkt verpasst, um etwas zu korrigieren, was nicht mehr funktioniert. Das gilt für das Privatleben genau so wie in der Sozialpolitik.