Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat wieder einmal gesprochen und erneut und in diesem Fall ganz besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie üblich um 10 Uhr des Verkündigungstages ist der Hammer des obersten Gerichts gefallen: Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften über die Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar, so ist die das Urteil zusammenfassende Pressemitteilung überschrieben. Zum einen haben tausende mehr oder mittlerweile nicht mehr ganz so junge Menschen (und/oder ihre Eltern) sehnlich darauf gewartet, dass die ganz hohe Hürde eines extremen Numerus clausus (NC), der als als überaus enges Nadelöhr beim Begehr, einen Platz in dem stark nachgefragten und mit enormer Reputation (wie auch auch sehr guten Einkommensperspektiven) versehenen Ärzte-Studium zu bekommen, wirkt, endlich fällt. Zum anderen haben viele die Hoffnung, dass in Zukunft weniger die 1,0 auf einem Abiturzeugnis, sondern die Eignung für den Beruf des Mediziners im Mittelpunkt stehen wird. Alles durchaus begründbare und nachvollziehbare Hoffnungen – die aber durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wenn, dann nur embryonal erfüllt werden (können).

Das geht schon aus der Formulierung in der Überschrift der Pressemitteilung des BVerfG hervor – „teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar“, steht da. Wenn man dann genauer hinschaut, wird man erkennen, dass das Gericht den NC gerade nicht verworfen, sondern grundsätzlich bestätigt hat – die Auswahl nach der Abiturbestenquote soll nur aus verfassungsrechtlich gebotenen Gründen stärker eingehegt und durch mindestens ein alternatives Auswahlverfahren ergänzt, aber eben nicht ersetzt werden.

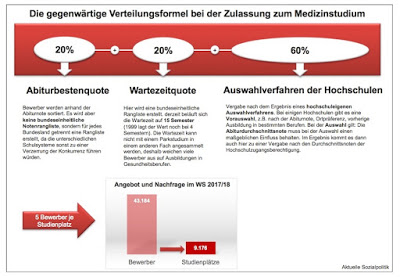

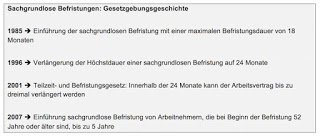

Die derzeitige Verteilungsformel bei der Zulassung zum Medizinstudium ist in der Abbildung am Anfang dieses Beitrags dargestellt, die einem Artikel hier in diesem Blog entnommen ist, der vor der Entscheidung des BVerfG das Thema umfassend aufgearbeitet hat: Das letztendlich unauflösbare Dilemma der Mangelverwaltung. Angebot und Nachfrage nach Studienplätzen in der Humanmedizin (06.10.2017).

Was hat nun das BVerfG genau entschieden? An den Anfang gestellt sei hier der Hinweis, dass das Verfassungsgericht grundsätzlich die Abiturbestenquote als Zugangskriterium bestätigt hat (und damit die eigenen Rechtsprechung der Vergangenheit: »Das Abstellen auf die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung für einen Anteil von 20 % der in den Hauptquoten zu vergebenden Studienplätze (Abiturbestenquote) unterliegt keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Insoweit knüpft der Gesetzgeber an eine Beurteilung der Leistungen der Studienbewerber an, die von der Schule am Ende einer allgemeinbildenden Ausbildung vorgenommen wurde. An der Sachgerechtigkeit der Abiturnote als Eignungskriterium auch für die Vergabe von Studienplätzen der Humanmedizin bestehen auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse keine verfassungsrechtlichen Bedenken.«

Eine Unvereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG sieht das Gericht in den folgenden Punkten, die der Gesetzgeber bis Ende 2019 neue regeln muss:

(1) Dem Ersten Senat besonders „angetan“ hat es die Ortspräferenz bei der Angabe der (maximal) sechs Hochschulen, an denen man sich bewerben möchte. Die Unvereinbarkeit der bestehenden gesetzlichen Regelungen mit der Verfassung wird vom Gericht in den Fällen gesehen, wo diese »die Angabe von Ortswünschen in der Abiturbestenquote beschränken und diese bei der Vergabe vorrangig vor der Abiturnote berücksichtigen, soweit sie die Hochschulen im eigenen Auswahlverfahren zur unbegrenzten Berücksichtigung eines von ihnen zu bestimmenden Grades der Ortspräferenz berechtigen.« Dahinter steht die Kritik der Verfassungsrichter, »das Kriterium der Abiturdurchschnittsnote wird als Maßstab für die Eignung durch den Rang des Ortswunsches überlagert und entwertet.« An anderer Stelle findet man die Feststellung: »Beim Grad der Ortspräferenz handelt es sich um ein Kriterium, das nicht an die Eignung für Studium und Beruf anknüpft und dessen Verwendung sich erheblich chancenverringernd auswirken kann.«

Angesichts der wirklich restriktiven Bedeutung der Angabe der Ortspräferenz fast schon putzig ist die Begründung, warum das nun gerade auf sechs Hochschulen begrenzt ist. Dazu kann man diesem Artikel die folgenden Erläuterungen entnehmen: »Bei der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) müssen derzeit alle Bewerber angeben, an welchen Orten sie am liebsten studieren würden, die Ortspräferenz ist auf sechs Städte begrenzt. Der Kritikpunkt der Richter: Wer mit seinen Ortsangaben Pech hat, kann leer ausgehen, obwohl er eigentlich alle Bedingungen erfüllt. Das sei mit der Forderung des Grundgesetzes nach gleicher Teilhabe nicht vereinbar. Der Ortswunsch dürfe nicht als primäres Kriterium herangezogen werden. Zudem sei die Begrenzung auf sechs Städte willkürlich. Die Festlegung auf sechs Plätze ist laut SfH zustande gekommen, weil das System für die Vergabe so programmiert worden war. Eine Änderung sei nicht mehr möglich, weil die Software zu alt sei.«

(2) Eine weitere Unvereinbarkeit wird vom BVerfG dann identifiziert, wenn die gesetzlichen Regelungen »im Auswahlverfahren der Hochschulen auf einen Ausgleichsmechanismus zur Herstellung einer hinreichenden Vergleichbarkeit der Abiturnoten über die Landesgrenzen hinweg verzichten.« Hier geht es nicht um die Studienplatzvergabe in der Abiturbestenquote, die wie bereits dargestellt für die 20 Prozent abgesegnet wurde, sondern um den Rückgriff auf die Abiturdurchschnittsnote sowohl »für das Vorauswahlverfahren als auch für das Auswahlverfahren selbst.« Das Gericht stört sich hier daran, dass der Gesetzgeber »auf Mechanismen, die die nicht in dem erforderlichen Maße gegebene länderübergreifende Vergleichbarkeit der Abiturdurchschnittsnoten ausgleichen«, verzichtet. Man muss das so lesen, wie es gemeint ist – das BVerfG anerkennt ein Problem unseres föderalen Bildungssystems, dass jeder kennt: »Das Außerachtlassen dieser Unterschiede führt zu einer gewichtigen Ungleichbehandlung. Es nimmt in Kauf, dass eine große Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern abhängig davon, in welchem Land sie ihre allgemeine Hochschulreife erworben haben, erhebliche Nachteile erleiden.« Es macht eben einen teilweise gewichtigen Unterschied, in welchem Bundesland man zur Schule gegangen ist und eine 1,0 in Berlin oder Bremen ist eben eine andere als eine, die in Rheinland-Pfalz oder Bayern erworben wurde bzw. dort nicht erworben werden konnte, auch wenn der Schüler in einem anderen Land eine solche bekommen hätte.

(3) Eine weitere Unvereinbarkeit statuiert das BVerfG bei den gesetzlichen Regelungen, »soweit sie gegenüber den Hochschulen neben der Abiturnote nicht die verpflichtende Anwendung mindestens eines ergänzenden, nicht schulnotenbasierten Auswahlkriteriums zur Bestimmung der Eignung sicherstellen.« Dieser Punkt berührt die angesprochene Hoffnung vieler, dass es auch andere Kriterien als die Abschlussnote geben muss, wenn es um den Zugang zum Medizinstudium geht. Man sollte sich aber genau anschauen, was das Gericht dem Gesetzgeber an Aufgaben mit auf den Weg gegeben hat:

»Der Gesetzgeber muss zudem sicherstellen, dass die Hochschulen, sofern sie von der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, eigene Eignungsprüfungsverfahren durchzuführen oder Berufsausbildungen oder -tätigkeiten zu berücksichtigen, dies in standardisierter und strukturierter Weise tun. Er muss dabei auch festlegen, dass in den hochschuleigenen Studierfähigkeitstests und Auswahlgesprächen nur die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber geprüft wird.«

Das hört sich absolut nachvollziehbar und unterstützenswert an – nur wird der Praktiker an dieser Stelle zynisch einwerfen: Viel Spaß bei dem Versuch, Auswahlverfahren an den Hochschulen „standardisiert und strukturiert“ zu konzipieren (was man für sich genommen noch hinbekommen könnte mit allen neuen Fragwürdigkeiten, die solche Verfahren eröffnen) und vor allem bei der Umsetzung der Vorgabe, dass in Auswahlgesprächen „nur die Eignung“ geprüft wird. Das unterschätzt nicht nur das Dilemma der niemals zu vermeidenden subjektiven „Verunreinigungen“ von Auswahlgesprächen, sondern vor allem die Bezugnahme auf die „Eignung“ ist extrem voraussetzungsvoll. Wann ist denn ein 18-jähriger Bewerber für ein Medizinstudium geeignet und muss jemand, der schon eine Ausbildung im Pflegebereich absolviert hat, nicht ganz anders bewertet werden hinsichtlich der Eignung? Fragen über Fragen, die uns noch beschäftigen werden.

(4) Und eine weitere Unvereinbarkeit sieht das BVerfG in den gegebenen rechtlichen Regelungen, »soweit sie die Wartedauer in der Wartezeitquote nicht zeitlich begrenzen.« Wie man der Abbildung entnehmen kann, ist die Wartezeit mittlerweile auf 15 Semester, also mehr als sieben Jahre angestiegen und würde sich ceteris paribus weiter erhöhen. 20 Prozent der Studienplätze werden über Wartezeit vergeben. Dazu das Gericht grundsätzlich: »Die Bildung einer solchen Wartezeitquote ist verfassungsrechtlich nicht unzulässig.« Aber: 1. Der Anteil von 20 Prozent ist die Obergrenze. Und bei 2. wird man dann mit dem eigentlichen Dilemma aller Rationierungen konfrontiert, wenn die Verfassungsrichter schreiben:

»Als verfassungswidrig erweist es sich, dass der Gesetzgeber die Wartezeit in ihrer Dauer nicht angemessen begrenzt hat. Denn ein zu langes Warten beeinträchtigt erheblich die Erfolgschancen im Studium und damit die Möglichkeit zur Verwirklichung der Berufswahl. Sieht der Gesetzgeber demnach zu einem kleineren Teil auch eine Studierendenauswahl nach Wartezeit vor, ist er von Verfassungs wegen gehalten, die Wartedauer auf ein mit Blick auf ihre negativen Folgen noch angemessenes Maß zu begrenzen. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die verfassungsrechtlich gebotene Beschränkung der Wartedauer dazu führen mag, dass viele Bewerber am Ende keinen Studienplatz über die Wartezeitquote erhalten können.«

Anders formuliert: Zum einen fordert das Gericht eine kürzere Wartezeit als sieben oder mehr Jahren – durchaus nachvollziehbar. Auf der anderen Seite begrenzt es die maximale Quote der darüber zu verteilenden Studienplätze auf 20 Prozent. Eine schöne Aufgabe für angewandte Mathematik: Wenn die Leute kürzer warten dürfen, aber aufgrund der begrenzten Zahl an Studienplätze weiterhin viel zu wenig Studienplätze zur Verfügung stehen, dann passiert was? Das, was das Gericht andeutet: Man wartet formal kürzer und kommt doch nicht zum Zuge, weil man nicht mehr verteilen kann als an Plätzen da ist.

Damit wären wir auch schon beim Fazit und dem Blick auf das, was eigentlich notwendig wäre über eine „Optimierung“ des Verteilungsschlüssels hinaus:

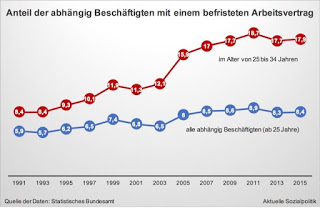

Das eigentliche Grundproblem ist ein klassisches Angebots-Nachfrage-Dilemma: 1990 gab es allein in den alten Bundesländern 12.000 Studienplätze für Humanmedizin. Diese wurden seitdem kontinuierlich reduziert. Statt 16.000 Plätze, die sich nach der Wiedervereinigung aufgrund der acht hinzugekommenen Fakultäten in Ostdeutschland hätten ergeben müssen, sind es aktuell nur noch rund 10.000 in Deutschland insgesamt. Das hat dazu geführt, dass sich immer mehr Bewerber um immer weniger Plätze bemühen müssen. Die Quote der Bewerber auf die verfügbaren Studienplätze liegt bei 5 zu 1.

Schon unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung in den Jahren seit der Wiedervereinigung stehen zu wenig Studienplätze für Humanmedizin zur Verfügung. Und wenn man dann weitere Faktoren berücksichtigt, so die – auch andere Berufe – treffende Ersatzproblematik der in den kommenden Jahren altersbedingt ausscheidenden Ärzte aus der Baby Boomer-Generation sowie die Tatsache, dass es in den vergangenen Jahren eine „Feminisierung“ des Arztberufs gab, was auch Auswirkungen hat auf das verfügbare Arbeitsvolumen der Ärzte nach dem Studium (so dass eine gleiche oder sogar größere Kopfzahl an Ärzten weniger Arbeitsvolumen bedeuten kann als früher) und Aspekte wie ein höherer Ärztebedarf aufgrund anderer Arbeitszeitvorschriften in den Krankenhäusern sowie generell eine steigende Inanspruchnahme aufgrund der demografischen Entwicklung – wenn man all das zusammenzählt, dann wird klar, dass wir mit einer generellen und zugleich politisch zu verantwortenden Mangelsituation auf der Angebotsseite konfrontiert sind, so dass jeder Lösungsansatz auf eine gezielte Adressierung dieses Angebotsmangels nicht verzichten kann und darf. Aber selbst wenn man das tut, wird man nicht umhin kommen, die Selektion der Medizinstudierenden angesichts einer Vielzahl an Bewerbern zu regeln.

Selbst in Ländern, in denen die Zulassung nicht über die Abiturnoten gesteuert wird, gibt es teilweise hammerharte Selektionsverfahren, die wie in Frankreich zwar allen am Anfang eine Möglichkeit eröffnen, dann aber in den beiden ersten Jahren zwei enorm schwierige Prüfungen platziert haben, die dazu führen, dass die meisten, die angefangen haben, nach zwei Jahren wieder aus dem System gekickt werden – vgl. zu Frankreich sowie zu den Auswahlverfahren in Österreich, Großbritannien und Rumänien (derzeit ein Geheimtipp unter der Eltern, die ihren Kindern ein Medizinstudium im Ausland kaufen) diesen Artikel.

Nun hat der Gesetzgeber bis Ende 2019 Zeit, neue Verfahren zu vereinbaren,um die Vorgaben des BVerfG umsetzen, aber nichts an dem Grundcharakter ändern werden – es geht um die Verteilung von sehr vielen Bewerbern auf wenige Studienplätze. Und auch das vom Gericht angesprochene Gerechtigkeitsproblem wird man beispielsweise durch die Standardisierung von Testverfahren auf der einen Seite einhegen können, zugleich eröffnet man neue Ungerechtigkeiten, denn man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass alle Schulabsolventen mit den gleichen Chancen in das Verfahren reingehen können oder dass die Eltern, die es sich leisten können, nicht die Chancenpositionierung der eigenen Kinder durch massive Investitionen steigern werden.

Neben der seit langem auch hier angemahnten Diskussion über eine Anpassung der Zahl der Studienplätze nach oben stellt sich eine weitere, unter inhaltlichen Gesichtspunkten noch weitaus bedeutsamere Aufgabe, über die wieder einmal kaum bis gar nicht systematisch diskutiert wird:

Es geht um die Frage, wie denn die Mediziner in Zukunft eingebettet werden in das Gesamtsystem der Gesundheitsberufe, denn allen müsste doch klar sein, dass die Zeiten einer pyramidalen, arztzentrierten Versorgung vorbei sind und es mit Blick auf die vor uns liegenden Versorgungsaufgaben um die Verbindung mit den Potenzen und Kapazitäten anderer Gesundheitsberufe, die ebenfalls einer Weiterentwicklung und in vielen Fällen einer Aufwertung bedürfen, gehen wird bzw. gehen muss. Eine Reform des Medizinstudiums kann sich neben der quantitativen Frage, die nun endlich im Sinne einer Ausweitung der Kapazitäten beantwortet werden sollte, nicht der Aufgabe entziehen, die Weiterentwicklung nicht im eigenen Saft zu veranstalten oder entlang der eigenen Strukturen, die sich in der Vergangenheit herausgebildet haben, sondern die Frage nach den Inhalten offensiv zu beantworten mit Blick auf aufzuwertende andere Gesundheitsberufe, die wir dringend brauchen.

Was hier gemeint ist, habe ich in meinem letzten Beitrag zu diesem Thema so formuliert: »Eigentlich dürfte man nicht nur die quantitativen Kapazitäten an den Hochschulen erhöhen, also mehr von dem, was wir haben (auch wenn man das im bestehenden System gut begründen kann), sondern notwendig wäre ein qualitativer Sprung nach vorne, also ein Systemwechsel. Konkret bedeutet das beispielsweise ein Medical School-Modell, bei dem nicht nur angehende Mediziner ausgebildet werden, sondern diese gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberufen, mit denen sie im Team zusammenarbeiten werden bzw. die in Zukunft immer mehr Aufgaben eigenverantwortlich werden übernehmen müssen, die heute noch als ärztliche Tätigkeiten reklamiert werden. Gemeinsam, wenigstens streckenweise, mit den Pflegekräften, mit den Physiotherapeuten, mit den psychologischen Psychotherapeuten, um nur einige Beispiele zu nennen. Nur, wenn die angehenden Ärzte von Anfang an damit konfrontiert werden, dass es auch andere Disziplinen und Berufe gibt, die ihren Stellenwert und Bedeutung und Nützlichkeit im Gesundheitswesen haben, wird sich substanziell etwas im System verändern können.«