Hebammen stehen eigentlich für Glück. Den in den meisten Fällen ist ihre Arbeit verbunden mit einem für Eltern glücklichen Ereignis. Und sie leisten eine wichtige Arbeit – vor, während und nach der Geburt der Kinder. Sie ist unverzichtbar. Aber die anhänglichen Leser dieses Blogs werden sich erinnern, dass die Hebammen hier schon vor geraumer Zeit in weniger glücklichen Umständen porträtiert worden sind. Am 17. Februar 2014 wurde der Beitrag Hebammen allein gelassen. Zwischen Versicherungslosigkeit ante portas und dem Lösungsansatz einer Sozialisierung nicht-mehr-normal-versicherbarer Risiken veröffentlicht. Darin ging es um das Problem einer (drohenden) Versicherungslosigkeit der Hebammen in der Geburtshilfe aufgrund des Anstiegs der Haftpflichtversicherungsbeiträge. Kurze Zeit später, am 4. Mai 2014, war dann ein erster Hoffnungsschimmer am Horizont erkennbar: Hebammen nicht mehr allein gelassen? Der Berg kreißte und gebar eine Maus oder ein Geschäft zu Lasten Dritter? Die Hebammen und ihre fortschreitende Versicherungslosigkeit, die vorläufig unter dem Dach der Krankenkassen geparkt werden soll. Bis zur nächsten Runde. Die Länge der Überschrift verdeutlicht schon, dass wir es mit einer komplexen Gemengelage zu tun hatten, bei der man nicht einfach schreiben konnte. Und fast anderthalb Jahre später, am 28. November 2015, wurde man dann erneut mit einer Zwischenlösungsmeldung konfrontiert: Drohende Versicherungslosigkeit eines Teils der Hebammen vorerst vermieden. Aber das kostet was.

Und nun, im März 2017, muss das Thema Hebammen erneut aufgerufen werden, wieder nicht mit einer Freudenbotschaft versehen.

Hebammen

Pflege & Co. auf der Rutschbahn des Mangels: Mit Schmerzmitteln zur Arbeit. Das Blaulicht bleibt aus, bis die Kopfprämie wirkt. Über einen real existierenden Fachkräftemangel

Wenn in den vergangenen Jahren über den tatsächlichen oder einen vermeintlichen Fachkräftemangel diskutiert wurde, dann ging und geht es oftmals um akademische Qualifikationen. Bei Ingenieuren und Ärzten wurde Alarm geschlagen und pessimistische Szenarien an die Wand gemalt. Gerade an diesen Beispielen haben aber auch Kritiker versucht zu zeigen, dass man in vielen Fällen gar nicht von einem Fachkräftemangel sprechen könne, höchstens dann, wenn die Arbeitgeber auf eine offene Stelle nicht mehr einen Waschkorb voller Bewerbungen bekommen, sondern nur noch einige wenige und das dann als Mangel empfinden, was aus ihrer Sicht ja auch nachvollziehbar ist. Aber die wirkliche Welt, vor allem der vielgestaltige und regional bzw. lokal höchst differenzierte Arbeitsmarkt ist wesentlich komplexer. In der letzten Zeit hat sich zunehmend herumgesprochen, dass wir in ganz anderen Berufsfeldern mit einem schon vorhandenen und sich weiter verschärfenden bzw. einem demnächst bevorstehenden Fachkräftemangel eklatanten Ausmaßes konfrontiert sind oder sein werden. Da werden nicht nur die Erzieherinnen genannt, sondern auch viele Handwerksberufe. Und ganz weit oben stehen zahlreiche Gesundheitsberufe, nicht nur, aber sicher prominent vertreten die Pflege.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) kommt in ihrem im Juli 2016 veröffentlichten Bericht Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse zu dem Befund, dass es in den Gesundheits- und Pflegeberufen einen Mangel gibt bei examinierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkräften und bei examinierten Altenpflegefachkräften. »Bei Gesundheits- und Krankenpfleger/innen beträgt die Vakanzzeit von Stellenangeboten 128 Tage (+42 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufe). Gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte sind im Bundesdurchschnitt 153 Tage vakant. Das sind 70 Prozent mehr als die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe.« Speziell zur Altenpflege vgl. auch den im September 2016 veröffentlichten BA-Bericht Arbeitsmarkt Altenpflege – Aktuelle Entwicklungen. Das alles hat Folgen bzw. potenziert problematische Entwicklungen, die sich aus anderen Quellen speisen.

Und es ist ja keineswegs so, dass man den real existierenden Fachkräftemangel zumindest in der Pflege übersehen kann, wenn man den sehenden Auges durch die Arbeitsmarkt-Welt läuft. Beispiel Bayern: »Bei der Pflege alter Menschen herrscht jetzt schon ein drastischer Personalmangel. Einer Prognose der Bertelsmann-Stiftung zufolge wird es bis zum Jahr 2030 aber noch gravierender: Allein in Bayern werden dann etwa 62.000 Fachkräfte«, heißt es in dem Artikel Vor der Pflegekatastrophe von Dietrich Mittler.

Die Zahlen basieren auf einer Antwort der bayerischen Staatsregierung und sind damit sicher nicht verdächtig, unbegründete Katatsrophenszenarien zu stützen. Der von der Regierung selbst eingeräumte absehbar immer größer werdende Mangel hat seine Ursachen auch in Defiziten des Ausbildungssystems:

»Jährlich werden in Bayern gut fünf Prozent neue Altenpflegekräfte gebraucht – aufgrund der altersbedingten Fluktuation. Aber auch dadurch, dass angesichts der stressigen Arbeitsbedingungen nicht wenige das Handtuch werfen. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Um den Bedarf zu decken, hätten im Zeitraum 2015/2016 gut 4.500 Menschen eine Ausbildung in der Pflege beginnen müssen, wie ein 2013 von der Staatsregierung in Auftrag gegebenes Gutachten ergab.

Tatsächlich haben in diesem Zeitraum nur 3.370 Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung in der Altenpflegebegonnen. Noch desolater erscheint das Bild, wenn man sieht, dass die Gutachter davon ausgingen, dass im Zeitraum 2014/2015 rein rechnerisch 14.100 junge Menschen in die Pflegeausbildung hätten gehen müssen, um das bereits bestehende Defizit auszugleichen. Indes fingen da nur 3.291 Pflegeschüler ihre Ausbildung an.«

Der bereits in der Vergangenheit aufgebaute Personalmangel – nicht nur durch zu wenig Ausbildung bedingt, sondern auch eine Folge der realen Arbeitsbedingungen – kommt mittlerweile vor Ort immer stärker an die Oberfläche. »Wie die Kontrolleure der Heimaufsicht 2014 feststellten, hatten 166 stationäre Einrichtungen für ältere Menschen die gesetzlich festgelegte Fachkraftquote nicht mehr erfüllen können. Dies mag angesichts von bayernweit mehr als 1600 Altenpflegeheimen als wenig erscheinen«, aber man muss berücksichtigen, dass es sich bei diesen Zahlen nur um die Abbildung der Spitze des wirklichen Eisbergs handelt, da von der offiziellen Aufsicht nur punktuelle Erkenntnisse generiert werden können.

Und das hat Auswirkungen auf Menschen, die bereits heute oftmals aufgrund der tatsächlichen Bedingungen in der Pflege auf dem Zahnfleisch gehen. Von daher sollte man solche Befunde absolut ernst nehmen und als ein Warnzeichen allererster Güte: »Viele Pflegekräfte bewältigen ihren Arbeitsalltag nur noch mit Medikamenten, zeigt der BKK Gesundheitsreport«, berichtet Peter Thelen in seinem Artikel Arbeiten? Nur noch mit Schmerzmitteln. Thelen zitiert vorab aus dem BKK Gesundheitsreport 2016, der Ende November 2016 von den beiden Herausgebern Franz Knieps und Holger Pfaff vor der Bundespressekonferenz vorgestellt wird.

»Menschen, die in der Pflege tätig sind, haben ein deutlich höheres Risiko psychisch krank zu werden. Fast jeder zweite erhielt im vergangenen Jahr mindestens einmal eine entsprechende Diagnose. Erzieher und Sozialarbeiter landen mit einer Erkrankungsquote von 35 Prozent auf dem zweiten Platz … Immer mehr Pflegekräfte halten der Belastung nicht stand. Das Ergebnis: Burn-out, so der aktuelle Gesundheitsreport des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen (BKK). Danach haben 40,5 Prozent der in der Altenpflege Beschäftigten 2015 mindestens einmal bei einem niedergelassenen Arzt oder einem Psychotherapeuten die Diagnose einer psychischen Erkrankung gestellt bekommen. Im Durchschnitt aller Versicherten trifft dieses Schicksal nur rund jeden Vierten … Für die Pflegeunternehmen selbst ist das alles andere als eine gute Entwicklung. Denn die Erkrankungen führen dazu, dass oft lange Fehlzeiten zusätzliche Lücken in die ohnehin schon löchrige Personaldecke reißen: Beschäftigte in der Altenpflege fehlten 2015 krankheitsbedingt 24,1 Tage, das ist über eine Kalenderwoche mehr als beim Durchschnitt der Beschäftigten. Fast jeder fünfte Fehltag (18,7 Prozent) geht dabei auf das Konto von psychischen Erkrankungen, mehr als jeder vierte AU-Tag (27,2) wird allerdings durch Muskel- und Skeletterkrankungen verursacht. Die Pflege von alten Menschen ist eben nicht nur seelisch belastend, sondern oft auch körperliche Knochenarbeit.«

Depressive Erkrankungen und Burn-out sind in der Altenpflege ungefähr doppelt so oft Ursache dafür, dass Arbeitnehmer zu Hause bleiben müssen, wie in der übrigen Wirtschaft. Aber sie bleiben nicht nur krank zu Hause, offensichtlich schleppen sich auch viele Pflegekräfte krank zur Arbeit:

»Viele Pflegekräfte bewältigen ihren Arbeitsalltag nur noch Dank hilfreicher Medikamente: Ein Fünftel hat 2015 mindestens einmal ein Mittel verordnet bekommen, dass auf das Nervensystem wirkt. Acht Prozent nahmen Antidepressiva, jeder zehnte ließ sich mindestens einmal Schmerzmittel verordnen.«

Nun kann man darauf hinweisen, dass selbst der Politik die bisherige Vogel-Strauß-Politik nicht mehr reicht und man angesichts der vorliegenden Fakten endlich auch das Problem der hohen Arbeitsbelastung angehen will. Aber: Hinsichtlich der Vorgaben für die Personalausstattung in Heimen muss man aufgrund der Länderzuständigkeit von einem der typischen föderalen Flickenteppiche sprechen. »Klar ist eigentlich nur, dass 50 Prozent der Beschäftigten in einem Heim Pflegefachkräfte sein müssen. Wie viele Pflegekräfte pro Patient eingesetzt werden müssen, wird dagegen derzeit noch recht willkürlich festgelegt. So reichen in Brandenburg 27 Vollzeitkräfte für den 24-Stunden-Dienst in einem Haus mit 80 Pflegebedürftigen im Durchschnitt. In Sachen sind fast 35 nötig« – und das sind nur die Vorgaben, nicht aber die gemessene Wirklichkeit.

Aber es gibt Hoffnung, hat sich doch der Bund der Sache angenommen mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz:

»Es sieht vor, dass in Zukunft der Personalbedarf für das gesamte Bundesgebiet einheitlich auf der Basis wissenschaftlich fundierter Verfahren ermittelt werden soll. Umgesetzt werden soll das Ganze aber erst bis Juli 2020, so dass entsprechende Regelungen erst 2021 greifen würde.«

Der Gewerkschaft ver.di dauert das alles viel zu lange und sie macht konkrete Vorschläge: Ver.di fordert die Umwandlung des Pflegevorsorgefonds, in den die Versicherten seit 2015 jeden Monat 0,1 Prozent ihres beitragspflichtigen Einkommens einzahlen müssen, in einen Pflegepersonalfonds. In dem Pflegevorsorgefonds sind bereits etwas über eine Milliarde Euro angespart worden, die man verwenden will für mehr Personal. Eine gute Idee. Denn mit dem Geld ließen sich 38.000 neue Pflegekräfte dauerhaft finanzieren, rechnet die Gewerkschaft vor.

Die Sache hat leider einer ganz großen Haken: Selbst wenn die Bundesregierung dem folgen würde, müssten alle Beteiligten feststellen, dass es die 38.000 zusätzlichen Pflegekräfte derzeit gar nicht gibt auf dem Markt. Man könnte die Stellen also gar nicht besetzen.

Und auch das gehört zur Wahrheit – es sind nicht nur die Pflegekräfte, an denen es heute schon und erst recht in den kommenden Jahren mangelt. Schauten wir in den Rettungsdienst, auf den wir uns alle verlassen (müssen). Jürgen Bock illustriert den Personalmangel beim Rettungsdienst am Beispiel des Landes Baden-Württemberg mit dieser handfesten Überschrift: Kopfprämie für neues Rettungspersonal. Alle Verantwortlichen, aber auch wir Bürger sollten sowas mit größten Sorgen zur Kenntnis nehmen: »Landesweit fehlen dem Rettungsdienst rund 400 Mitarbeiter. In Göppingen setzt man jetzt Prämien für neue Kollegen aus. In Stuttgart bleiben Fahrzeuge unbesetzt, obwohl offiziell alle Planstellen belegt sind. Unter den Beschäftigten herrscht Unruhe.«

Zur Einordnung: In Baden-Württemberg arbeiten derzeit rund 5.800 Menschen im Rettungsdienstbereich. Etwa 80 Prozent aller Einsätze landesweit werden vom DRK abgewickelt. Insgesamt fehlen laut Stuttgarter Nachrichten derzeit etwa 400 Mitarbeiter.

Im Mittelpunkt steht das Deutsche Roten Kreuz (DRK), das in Stuttgart wie im Land den Großteil des Rettungsdienstes übernimmt. Aus dessen Reihen, in diesem Fall aus Stuttgart, wird folgendes berichtet:

»Aus den Worten der Stuttgarter Rettungsdienstmitarbeiter spricht der pure Frust. „Wir arbeiten gerne in unserem Beruf, aber wir wissen uns nicht mehr zu helfen“, sagt einer. Er spricht von „Hunderten Überstunden“ und „miesem Betriebsklima“. Kollegen bestätigen das. „Es knirscht an allen Ecken und Enden – und es bleiben immer häufiger Autos einfach stehen, weil niemand da ist, der sie fahren kann“, sagt ein anderer.«

Aus Dienstplänen, die den Stuttgarter Nachrichten vorliegen, geht hervor, wie viele Schichten angesichts fehlenden Personals zuletzt ausgefallen sind. Im Oktober sind es über 50 Dienste gewesen. Das heißt: Gut 400 Stunden waren Rettungswagen nicht wie vorgesehen besetzt. In der ersten Novemberhälfte summieren sich die Ausfälle bereits auf 465 Stunden.

Und das hat Folgen, über die an diesem Beispiel berichtet wird:

»Der DRK-Kreisverband Göppingen etwa hat jetzt in einer Fachzeitschrift eine ganzseitige Anzeige geschaltet. Darin verspricht man neuen Rettungsdienstmitarbeitern eine „attraktive Gehaltseinstufung“, Umzugshilfe und eine Antrittsprämie in Höhe von 1000 Euro. Laut DRK-Stellenportal sucht man in Göppingen derzeit 14 Leute.«

Die Kopfprämie für wechselwillige Fachkräfte wird natürlich auch kritisiert: „Das Gesamtsystem hat derzeit einfach zu wenige Mitarbeiter. Es nützt dem Rettungsdienst im Land nichts, wenn die Leute von einem Anbieter zum anderen wechseln“, wird Daniel Groß, seines Zeichens stellvertretende Landesgeschäftsführer des baden-württembergischen Arbeiter-Samariter-Bunds, in dem Artikel zitiert. Man bezahle deshalb keine Wechselprämie, so der ASB. Zyniker würden anfügen, der ASB macht das nur deshalb nicht, weil er an anderer Stelle genau das tut, was man derzeit als Vorwurf stellt, denn beim ASB »bekommen die eigenen Mitarbeiter eine Belohnung, wenn sie neue Kollegen werben.«

Und zur ansatzweisen Abrundung, dass wir hier mit einem enormen Problem quer durch die Gesundheitsberufe konfrontiert sind, schauen wir nach Berlin und auf eine von vielen dortigen Mangellagen: Hebammen in Berlin verzweifelt gesucht , so hat Thorkit Treichel ihren Artikel überschrieben.

Berlin erlebt einen Babyboom, über 38.000 Kinder kamen 2015 zur Welt. Doch die rund 1.000 Berliner Hebammen haben wenig Grund zur Freude. Susanna Rinne-Wolf, Vorsitzende des Berliner Hebammenverbandes, verweist auf eine dramatische personelle Unterbesetzung in den Krankenhäusern hin:

„Hebammen müssen teilweise bis zu sechs Frauen im Kreißsaal betreuen“, sagt sie. Manche Krankenhäuser würden Frauen abweisen, die kurz vor der Entbindung stehen. In anderen Kliniken müssten sich Schwangere sechs Monate vor dem Termin zur Entbindung anmelden. Das liege auch daran, dass Hebammen tätigkeitsfremde Arbeiten übernehmen müssten. „Sie betreuen die gynäkologische Ambulanz mit. Sie werden zunehmend mit administrativen Tätigkeiten eingedeckt.“

Auch Wolfgang Henrich, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin der Charité in Mitte, spricht von „einem erheblichen Hebammenmangel in den Krankenhäusern“, nicht ohne dabei darauf hinzuweisen, dass der Mangel in Süddeutschland noch größer sei, was den Betroffenen natürlich nicht wirklich hilft. Auch Henrich muss bestätigen, dass viel zu wenig ausgebildet wird. „Es gibt Hunderte von Bewerbungen für zwei Dutzend Ausbildungsplätze“. Und dieser Hinweis des Geburtsmediziners ist von besonderer Bedeutung, wenn es um die Frage geht, was zu tun wäre: „Der Beruf muss aufgewertet und entsprechend bezahlt werden“, fordert Henrich.

Gleichzeitig – und nur scheinbar wiedergelagert dem Berliner Beispiel, wo es ja um Personalnot in den Kreißsälen geht – wird berichtet, dass die Ausdünnung des geburtshilflichen Angebots in den Kliniken zu negativen Auswirkungen auf die Zahl der Hebammen führt, so in diesem Artikel: Immer mehr Kreißsäle schließen in Deutschland. »Seit 1991 ging in rund 40 Prozent der Kreißsäle in Deutschland das Licht aus, während die Geburtenrate in gleichen Zeitraum nur um etwa 12 Prozent sank.« Und weiter: »Aktuell gibt es in vielen ländlichen Regionen kein Krankenhaus mit Geburtshilfe mehr. Beispielsweise im fast 2000 Quadratkilometer großen Landkreis Diepholz in Niedersachsen. „Bei Anfahrtswegen von bis zu 50 Kilometern haben Frauen große Sorgen, es rechtzeitig zur Klinik zu schaffen“, erzählt Jutta Meyer-Kytzia. Lange hat die Hebamme im Kreißsaal gearbeitet, jetzt kümmert sie sich als Freiberuflerin um Geburtsvorbereitung und -nachsorge. „Ich muss mindestens die Hälfte der Anfragen von Schwangeren ablehnen“, sagt sie. Nach Schließung der ehemals vier Geburtshilfe-Stationen im Kreis, seien viele Kolleginnen abgewandert.«

Alle Beispiele haben eines gemeinsam – sie zeigen in aller Deutlichkeit, dass wir bereits heute erhebliche, in Zukunft sicher erschreckende Mangelsituationen in ganz unterschiedlichen Bereichen der medizinischen und pflegerischen Versorgung haben und weiter ausprägen werden. Darüber wird viel zu wenig diskutiert und vor allem kaum leidenschaftlich für eine Aufwertung und eine Ausbildungsoffensive gestritten. Wahrscheinlich verlassen sich immer noch viele auf die ausgeprägt hohe intrinsische Motivation, die viele Menschen in Gesundheitsberufen antreibt. Aber man kann das Feuer auch auspusten und sich dann wundern, dass es dunkel wird.

Viele Kaiserschnitte, zu wenig Kinderchirurgen und immer wieder das Fallpauschalensystem der Krankenhausfinanzierung

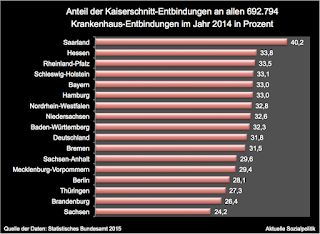

Im vergangenen Jahr ist fast jedes dritte Kind in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Allerdings streuen bereits zwischen den Bundesländern die Anteile der Kaiserschnitt-Entbindungen erheblich – sie liegen zwischen sehr hohen 40,2 Prozent im Saarland am oberen und 24,2 Prozent in Sachsen am unteren Ende. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) empfiehlt eine Kaiserschnittrate von maximal 15 Prozent – wobei man diesen Wert sicher mit Vorsicht genießen sollte, denn der Anteil wird auch höher ausfallen können/müsssen, wenn man beispielsweise eine Gesellschaft (wie die unsere) betrachtet, in der viele ältere Frauen entbinden oder Mehrlingsschwangerschaften verbreiteter sind. Die zwischen den Bundesländern aufgezeigten Spannweiten bei den Anteilswerten setzen sich innerhalb der Bundesländer fort: Für Nordrhein-Westfalen wird ein Wert von 32,8 Prozent ausgewiesen. Der aber schwankt erheblich, wenn man auf die lokale Ebene runtergeht: Die landesweit höchste Quote wird im Kreis Olpe mit über 43 Prozent erreicht. Bonn, Paderborn und der Rhein-Sieg-Kreis hingegen kommen auf Kaiserschnitt-Quoten unter 26 Prozent. Und mit Blick auf die zurückliegenden Jahre muss man feststellen: Seit 2000 ist der Anteil der Kaiserschnitte um zehn Prozentpunkte auf 32,8 Prozent gestiegen. Das und mehr kann man dem Artikel Fataler Trend zu Kaiserschnitt-Geburten in NRW von Wilfried Goebels entnehmen.

Der Artikel stützt sich auf einen vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Abschlussbericht über die Arbeit des Ende 2013 eingesetzten „Runder Tisch Geburtshilfe“.

Die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) sieht die Ursachen für mehr Kaiserschnitte »im höheren Alter der Schwangeren, den Anstieg der Mehrlingsschwangerschaften und „möglicherweise zu weit gefasste medizinische Indikationen“. Auch passten planbare Kaiserschnitte häufig besser „in die Lebensplanung und den Klinikalltag“ hinein. Nicola H. Bauer, Professorin für Hebammenwissenschaften an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, bestätigte, dass die Kaiserschnitte weltweit steigen. Bauer führte den Trend auch auf verbreitete Sorgen in Kliniken vor den Folgen von Geburtsfehlern zurück.«

Man muss an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass es nicht nur „das System“ ist, das sich in Richtung mehr Kaiserschnitt-Entbindungen bewegt und den werdenden Müttern gleichsam eine natürliche Entbindung auszureden versucht – immer wieder wird aus diesem Bereich auch berichtet, dass die Nachfrage seitens der Entbindenden nach einem Kaiserschnitt als (scheinbar) schnellste und einfachste und am wenigstens mit Schmerzen verbundene Variante der Geburt in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen ist, vielleicht – wir bewegen uns hier in einem hypothetischen Rahmen – auch ein Ausdruck einer Gesellschaft, in der Beeinträchtigungen wie Schmerz (bzw. die Angst vor Schmerz) „weggemacht“ werden sollen. Insofern sind wir konfrontiert mit einem Mix aus angebots- und nachfrageinduzierter Erklärungsfaktoren für den beobachtbaren Anstieg des Anteils der Kaiserschnitt-Entbindungen.

Man will es offensichtlich nicht bei einer Bestandsaufnahme belassen, sondern – so berichtet es die „Ärzte Zeitung“ – auch gegenzusteuern versuchen: NRW will natürliche Geburt fördern. Das Gesundheitsministerium will künftig Kliniken modellhaft fördern, denen es durch besondere Maßnahmen gelingt, die Zahl der Kaiserschnittentbindungen trotz der Zunahme von Risikogeburten und -schwangerschaften zu senken.

Hier interessieren vor allem gesundheitspolitisch relevante Struktur-Entwicklungen. So wird seitens der Professorin Nicole H. Bauer von der Hochschule für Gesundheit in Bochum darauf hingewiesen, »dass in Kliniken jede siebte Stelle von Hebammen unbesetzt ist. Laut Hebammenverband ist die Zahl der Hebammen in den letzten fünf Jahren um 25 Prozent auf landesweit 4.000 gesunken. Derzeit finden 99 Prozent der Geburten in Kliniken statt. Nur 125 Hebammen bieten außerklinische Geburtshilfe an – nicht zuletzt wegen der hohen Versicherungsprämie von rund 6.200 Euro jährlich. Auch kleine Kliniken leiden unter den hohen Versicherungsprämien und erwägen die Schließung ihrer Geburtshilfe-Abteilungen. Gesundheitsministerin Steffens forderte eine bundesweite Regelung zur finanziellen Entlastung der Hebammen.« Zur aktuellen Situation hinsichtlich der angesprochenen Versicherungsproblematik der freiberuflich tätigen Hebammen vgl. auch den Blog-Beitrag Drohende Versicherungslosigkeit eines Teils der Hebammen vorerst vermieden. Aber das kostet was vom 28.11.2015.

Und das Problem der stark steigenden Versicherungsprämien ist nicht nur auf die sehr überschaubare Gruppe der freiberuflich noch in der Geburtshilfe tätigen Hebammen begrenzt, wie das Zitat aus dem Artikel verdeutlicht – auch die stationäre Geburtshilfe sieht sich hier zumindest unter einer bestimmten Fallzahl in arger Bedrängnis.

Und auch die Fallpauschalen, über die wesentliche Teile der Krankenhausfinanzierung laufen, tauchen hier wieder auf: So will die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Steffens »in wissenschaftlichen Studien auch prüfen lassen, ob die unterschiedlichen Vergütungssätze für natürliche Geburten und Kaiserschnitte für Fehlanreize in Kliniken sorgen. Eine normale Geburt kostet mindestens 1.272 Euro – ein Kaiserschnitt wegen des höheren Personaleinsatzes zwischen 2.300 und 5.000 Euro.«

Bei solchen Erlösdifferentialen könnte man natürlich schon auf den Gedanken kommen, dass die Frage Kaiserschnitt ja oder nein eine gewisse monetäre Überlagerung erfahren könnte.

Die Gesundheitsministerin hat sich hier schon entsprechend positioniert – denn ihrer Meinung nach »gehört auch die unterschiedliche Vergütung von natürlichen Geburten und Kaiserschnittentbindungen auf den Prüfstand. In den DRG für die Kliniken würden die Schnittentbindungen deutlich höher bewertet. „Die Finanzierungslogik entspricht nicht dem höheren Aufwand der Begleitung“, sagte sie.«

Und wenn wir schon bei den DRGs und den Fallpauschalen sind, mit denen die Krankenhäuser finanziert werden, passt ein Blick auf die Kinderchirurgie, mit der sich Jonas Tauber in seinem Artikel DRG-System deckt Bedürfnisse nicht ab beschäftigt hat: »Zwei Drittel der Zehn- bis 15-Jährigen wurden 2013 nicht von einem speziell ausgebildeten Kinderchirurgen operiert – ein Mangel, der laut Fachgesellschaften nur durch eine Reform des DRG-Systems behoben werden kann.«

„Der Bedarf von Kindern ist in den Fallpauschalen nicht ausreichend abgebildet“, wird Professor Bernd Tillig, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH), zitiert. Hinzu kommt: „Wir haben Überversorgung in Ballungsgebieten und Unterversorgung auf dem Land.“ Das hat dazu geführt, dass 2013 »fast ein Viertel der Säuglinge, etwa ein Drittel der Kleinkinder unter fünf Jahren, über die Hälfte der Fünf- bis Zehnjährigen und über zwei Drittel der Zehn- bis 15-Jährigen nicht von einem speziell ausgebildeten Kinderchirurgen operiert« worden ist.

Im bestehenden Finanzierungssystem sei die Mehrzahl der kinderchirurgischen Kliniken in Deutschland nicht kostendeckend zu betreiben.

Passend zu dem Grundproblem der zu kleinen Zahl, das auch viele geburtshilfliche Abteilungen haben: »So behandelt ein durchschnittliches kinderchirurgisches Krankenhaus in Deutschland etwa 1.400 Kinder im Jahr, für den kostendeckenden Betrieb seien aber mindestens 2.500 Patienten nötig.«

Man denke einfach nur einen Moment nach über die Anreize, die in einem solchen System ausgelöst werden (können).

Man kann es drehen und wenden wie man will: Die Zeit ist mehr als überreif für eine Debatte über Sinn und eben auch Unsinn des gegenwärtigen Finanzierungssystems der deutschen Krankenhäuser.