Zeit für mehr Solidarität! So war der Aufruf des DGB zum diesjährigen Tag der Arbeit überschrieben. Die Gewerkschaftsmitglieder waren aufgerufen, »für mehr Solidarität – zwischen den arbeitenden Menschen, den Generationen, Einheimischen und Flüchtlingen, Schwachen und Starken« zu demonstrieren. Das ist ganz offensichtlich nicht nur eine Menge Stoff, sondern „Solidarität“ ist ein starkes Wort, das man mit Leben füllen muss, sonst degeneriert das zu einer folkloristische Worthülse für Festveranstaltungen und Sonntagsreden.

Nun könnte man eine Beschäftigung mit diesem Thema abblocken durch den zynisch daherkommenden Verweis darauf, dass die Gewerkschaften mit ihren Mai-Feierlichkeiten einer tradierten Liturgie anhängen, die tendenziell immer weniger Menschen erreicht bzw. von diesen durch „moderne“ Freizeitaktivitäten substituiert werden – mithin die gleiche Problematik, die auch die Kirchen mit ihren Gottesdiensten haben. Den überwiegend Älteren aus dem traditionsbewussten Kernklientel würde man vor den Kopf stoßen, wenn man die Kundgebungen verändern oder gar einstellen würde, die anderen hingegen beklagen das Nicht-Zeitgemäße des Formats, ohne dass man sich wirklich sicher sein kann, dass sie andere Formate dann auch annehmen würden.

In diese Kerbe schlägt Franz Schande mit seinem Beitrag Wenn man nichts mehr ist, der in der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“ veröffentlicht worden ist: »Die traditionelle Arbeiterbewegung rinnt aus, löst sich auf in disparate Segmente, deren Interessen immer schwieriger auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. Das alte Instrumentarium taugt nicht, ein neues steht nicht zur Verfügung.«

Er argumentiert mit punktueller Referenz auf Marx und Engels durchaus depressiv: In dem er die neuerdings verschiedentlich aufkeimenden Ansätze einer „Reindustrialisierung“ (als wirtschaftspolitische Strategie) in Zeiten einer umfassenden Deindustrialisierung kritisch analysiert hinsichtlich ihrer Realisierungswahrscheinlichkeit, versucht er die Hoffnung mancher Gewerkschafter, über diesen Weg doch noch zu alten Ufern zurückkehren zu können, zu atomisieren. In dieser Logik dürfen solche Sätze nicht fehlen:

»Die Produktionsstätten werden zwar nicht leer, aber sie werden sukzessive entleert. Die Unterschiede zwischen einer Fabrik in den Siebzigerjahren des vorangehenden Jahrhunderts und heute sind auch ganz augenscheinlich. Während der Raum und in ihm die Zahl der Maschinen und ihre Komplexität wächst, sinkt das Personal, das zur ihrer Bedienung nötig ist. Zunehmende Maschinendichte und abnehmende Menschendichte gehören zusammen. Die ständige Entwertung der Arbeitsprodukte durch das jeweilige Einzelkapital konnte bis zum Ende des Fordismus in den Siebzigerjahren durch Ausweitung der Gesamtproduktion relativiert werden. Heute scheint das nicht mehr möglich zu sein, da die Produktion an ihre äußeren (ökologischen) und inneren (ökonomischen) Schranken stößt. Immer mehr Waren können in immer weniger Arbeitseinheiten und somit auch mit weniger Arbeitskräften hergestellt werden. Diese Tendenz ist nicht aufhaltbar und umkehrbar.«

Es geht an dieser Stelle gar nicht um die Frage, ob diese auch in anderen Kreisen weit verbreitete Diagnose vom „Ende der (Industrie-)Arbeit“ und den dadurch nicht mehr beschäftigbaren Menschen wirklich stimmt. Diese These wurde ja auch schon früher, beispielsweise mit besonderer Verve in den 1980er Jahren, diskutiert und behauptet. Dass man vorsichtig sein sollte mit solchen Vorhersagen bzw. Vermutungen, zeigt nicht nur ein Blick auf die Beschäftigungsentwicklung in den zurückliegenden Jahrzehnten oder auch die aktuellen Perspektiven, die sich in der eben nicht-menschenleeren Fabrik der Industrie 4.0 am Horizont abzeichnen. Dem einen oder anderen mag schon der Verweis genügen, dass die alarmistische Debatte, die wir heute wieder haben, irgendwie als Neuauflage längst vergangener Schlachten daherkommt. Vgl. dazu nur als ein Beispiel und überaus instruktiv die Titelgeschichte „Uns steht eine Katastrophe bevor“ aus dem SPIEGEL, Heft 16/1978! »In den Arbeitskämpfen der Metallindustrie und des Druckgewerbes spielten sie die Hauptrolle: Winzige elektronische Bausteine bedrohen Millionen von Arbeitsplätzen in Industrie und Dienstleistungsgewerbe. Weder Regierung noch Gewerkschaften wissen, wie sie die Folgen des Fortschritts unter Kontrolle bringen können«, musste man damals schon lesen.

Auch heute wird diese Perspektive erneut aufgerufen, aus ganz unterschiedlichen Ecken, so auch von den Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens. Vgl. dazu beispielsweise nur den Radio-Beitrag von Philip Kovce: Macht Geld faul? Das bedingungslose Grundeinkommen vom 1. Mai 2016. Oder diesen Beitrag aus der Schweiz, in der am 5. Juni 2016 über eine Volksinitiative zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens abgestimmt wird: Ein Grundeinkommen könnte die Lösung für die USA sein: »Die Produktivität steigt, aber die Löhne sinken, und mit der Digitalisierung könnten in den USA bald viele Jobs verschwinden. Eigentlich gute Voraussetzungen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Technologie-Gurus im Silicon Valley sprechen sich dafür aus.« Wie gesagt, ein ganz eigenes Thema.

Wieder zurück zu dem Beitrag von Franz Schandl. Denn vor dem Hintergrund seines Szenarios holt er aus zur grundsätzlichen Infragestellung der Gewerkschaften:

»Eine Reindustrialisierung der Welt ist eine Mischung aus falschem Wunsch, gefährlicher Drohung und hilflosem Gerede. An sich wäre die Deindustrialisierung überhaupt nicht das Problem, sondern vielmehr deren Folgen für die von ihr Abhängigen (=Lohnabhängigen) unter dem Zeichen der kapitalistischen Verwertungspflicht. Das ist allerdings für traditionelle Interessenvertretungen schwer zu rezipieren und noch schwerer zu akzeptieren, stellt es doch deren gesamtes Selbstverständnis in Frage.

Beharren diese jedoch auf den eingefahrenen Mustern, werden sie von einer sozialen Reformkraft zu einem konservativen Faktor des Standorts, dem dann alles zu unterwerfen ist, soll er am Markt erfolgreich sein. Tatsächlich erscheinen sie heute so.«

Da ist es wieder, das Bild von dem Auslaufmodell Gewerkschaft. Letztendlich abgemagerte Dinosaurier von gestern, deren Zeit abgelaufen ist. Und auch er nähert sich dem bereits angedeuteten Gedanken, dass wir es mit einem letztendlich vor diesem Hintergrund unauflösbaren Dilemma zu tun haben:

»Betriebsrat, Gewerkschaft, Partei (Sozialdemokratie) verlieren allesamt an Einfluss, da es ihnen nicht gelingt oder auch gar nicht gelingen kann, den Mangel an objektiver Klassifizierung durch subjektive Identifizierung zu überbrücken. Die traditionelle Arbeiterbewegung rinnt aus, nicht vorrangig aus politischem Unvermögen, sondern in erster Linie aufgrund der Entwicklungen oder besser: Abwicklungen und Fragmentierungen auf dem Industriesektor. Das zu vertretende Kollektiv verschwindet, löst sich auf in disparate Segmente oder gar personelle Atome, deren Interessen immer schwieriger auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. Das alte Instrumentarium taugt nicht, doch ein neues steht nicht zur Verfügung.«

Das an sich ist schon starker Tobak. Aber er treibt seine Argumentation weiter und spricht von einer Deklassifizierung: »Die Einzelnen verstehen sich nicht mehr als Glieder einer Gruppe oder gar Kampfgemeinschaft. Der Mangel an Identität lässt an keine Autoritäten mehr glauben, vor allem auch deswegen, weil sie kaum noch Protektion (was jetzt nicht nur negativ gemeint ist) bieten können. Die Klasse bietet keine Geborgenheit mehr, weil sie an allen Ecken und Enden porös geworden ist.«

Das hat Folgen (sollte es denn stimmen): »Deklassifizierung bedeutet, dass die Ware Arbeitskraft von ihrem Besitzer nicht (mehr) verkauft werden kann oder, besser, dass kollektivvertraglich vereinbarte Lohnarbeitsverhältnisse immer seltener werden. Auf jeden Fall geht dabei der traditionelle Klassenzusammenhalt in die Brüche, auch weil der gemeinsame soziale Raum (die Fabrik oder das Büro) nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr diese Kontinuität in den Erwerbsbiografien der Menschen aufweist.«

An dieser Stelle gibt es interessante Anknüpfungspunkte an andere Arbeiten, beispielsweise die des Philosophen Byung-Chul Han:

»Das neoliberale Subjekt als Unternehmer seiner selbst ist nicht fähig zu Beziehungen zu anderen, die frei vom Zweck wären. Zwischen Unternehmern entsteht auch keine zweckfreie Freundschaft. Frei-sein bedeutet aber ursprünglich bei Freunden sein. Freiheit und Freund haben im Indogermanischen dieselbe Wurzel. Die Freiheit ist im Grunde ein Beziehungswort. Man fühlt sich wirklich frei erst in einer gelingenden Beziehung, in einem beglückenden Zusammensein mit anderen. Die totale Vereinzelung, zu der das neoliberale Regime führt, macht uns nicht wirklich frei. So stellt sich heute die Frage, ob wir die Freiheit nicht neu definieren, neu erfinden müssen, um der verhängnisvollen Dialektik der Freiheit, die diese in Zwang umschlagen lässt, zu entkommen.« (Byung-Chul Han: Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Frankfurt am Main 2014, S. 11).

Nach dieser Aufgabenbestimmung würde man den Gewerkschaften wohl eher nicht das Potenzial zusprechen, die sich heute stellenden Aufgaben bewältigen zu können.

Aber nochmals zurück zu Franz Schandl, denn der spricht nicht nur von Deklassifizierung, sondern auch von der Etage darunter, denn: »Deklassifizierung bedeutet noch nicht soziale Degradierung durch Deklassierung. Letztere folgt nicht automatisch.« Aber wenn sie folgt, dann sieht sie so aus:

»Deklassierung geht … noch einen Schritt weiter, sie ist der Vollzug einer Kapitulation. Man fällt nicht nur aus der Klasse, man fällt zusehends aus der Gesellschaft, vor allem aus einem nicht nur gerade noch tolerierten, sondern akzeptierten Leben.«

Das ist sicher eine Erfahrung, die nicht wenige Menschen machen mussten und müssen, die im Hartz IV-System nicht nur temporär, sondern seit langem und auf Dauer einzementiert sind.

Natürlich stellt sich hier die Frage: Wie soll man Solidarität herstellen – zwischen den Arbeitsplatzbesitzern, die zugleich in permanenten Abwehr- und hin und wieder auch in Offensivkämpfen gegen die eigenen Arbeitgeber verstrickt sind und den Erwerbslosen, die gar keinen Zugang (mehr) finden zu einem Arbeitsmarkt, der sie schlichtweg auf Dauer exkludiert hat?

Die engagierten Gewerkschafter leiden unter diesem Spannungsverhältnis. Aber es ist da und kann nicht wegdiskutiert werden. Auch nicht die Tatsache, dass sich die „Arbeitnehmer“, auch die gewerkschaftlich organisierten, zuweilen anders verhalten, als man erwarten würde oder sich Funktionäre erhoffen. Dazu sehr aufschlussreich der Beitrag von Bernd Riexinger, einem der Vorsitzenden der Partei Die Linke im Umfeld der diesjährigen Mai-Feierlichkeiten: Schluss mit dem Stillhalteabkommen. Für die Neuorientierung gewerkschaftlicher Politik gegen Deregulierung der Arbeit, so pflichtbewusst-ambitioniert hat er seinen Artikel überschrieben. Darin enthalten sind viele richtige Analysen zur abnehmenden Tarifbindung und den Erosionsprozessen in der Vergangenheit, mit denen die Gewerkschaften konfrontiert waren (und sind).

In diesem Zusammenhang nur einige wenige Zahlen: Die Reichweite der Tarifverträge ist dramatisch zurückgegangen. Lediglich 51% der Beschäftigten im Westen und sogar nur noch 37% im Osten fallen noch unter das Regelungsdach von Tarifverträgen. Nur noch ein Viertel der Betriebe besteht eine Tarifbindung. Und das sollte uns zu denken geben: 1996 hatten in Westdeutschland 41% der Beschäftigten einen Betriebsrat und gleichzeitig einen Branchentarifvertrag, 2014 waren es nur noch 28%. Ohne einen Betriebsrat und ohne irgendeinen Tarif müssen mittlerweile im Westen 34% und im Osten sogar 50% der Beschäftigten arbeiten. An dieser Stelle kann und muss man die Frage aufwerfen: Wie soll man unter diesen Bedingungen überhaupt noch solidarisch handeln können?

Riexinger legt seinen Finger auf eine Wunde der Gewerkschaften (aber natürlich, wenn er das auch nicht offen anspricht, auf eine seiner eigenen Partei), wenn er feststellt:

»Die Partei Alternative für Deutschland ist bei den Landtagswahlen im März in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg stärkste Partei unter Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Erwerbslosen geworden. Auch den Gewerkschaften wird das zu denken geben: Im März haben über 15 Prozent ihrer Mitglieder in Baden-Württemberg und 24 Prozent von ihnen in Sachsen-Anhalt die rechtspopulistische AfD gewählt.«

Es ist schon ein Kreuz mit diesen Arbeitnehmern. Da wählen nicht wenige von ihnen die AfD. Selbst Erwerbslose. Der Vorsitzende der Linken müssten sich natürlich und eigentlich an dieser Stelle fragen, warum seine Partei diese Wahlerfolge nicht (mehr) einheimsen kann bei den genannten Gruppen, aber das tut er nicht oder er kann es nicht.

Also alles schlecht bei den Gewerkschaften?

Ganz und gar nicht, innerhalb des bestehenden Systems erfüllen die Gewerkschaften nicht nur weiterhin wichtige Funktionen beispielsweise in der Tarifpolitik, was man aktuell besichtigen kann im öffentlichen Dienst für Kommunen und Bund, wo es schon eine Einigung gegeben hat (vgl. dazu beispielsweise den Beitrag von Markus Sievers: Zügiger Durchbruch im öffentlichen Dienst). Nun läuft die Warnstreik- (und möglicherweise auch mehr)-Welle im Bereich der IG Metall.

Gerade am Beispiel der IG Metall kann man sich anschaulich vor Augen führen, was praktische Solidarität in der gegebenen Arbeitswelt bedeuten kann.

Denn die IG Metall, konfrontiert mit massiven Bypass-Strategien der Arbeitgeber über Leiharbeit zuungunsten der Stammbelegschaften in der Vergangenheit, hat Branchenzuschläge für die Leiharbeiter heuausgehandelt. Und das obwohl der Organisationsgrad der Leiharbeiter mehr als bescheiden ist, um das nett zu formulieren. Und als die Arbeitgeber nach der mit der Re-Regulierung der Leiharbeit verbundenen Verteuerung zunehmend auf Werkverträge ausgewichen sind, hat die IG Metall das zum Thema gemacht und versucht, über die politische Schiene eine Regulierung der aus dem Ruder laufenden Werkverträge auf den Weg zu bringen. Mittlerweile aber hat man erkannt, dass die politischen Blockaden enorm sind und infolgedessen einen Strategiewechsel vollzogen nach dem Motto: Wenn die Werkvertragsunternehmen immer mehr in unsere Betriebe kommen, dann kommen wir zu ihnen in die Betriebe und versuchen, sie in einem ersten Schritt mitbestimmungsrechtlich über einen Betriebsrat und in einem zweiten über die Integration unter der Tarifdach der IG Metall wieder einzufangen (vgl. dazu auch die Studie von Tim Obermeier und Stefan Sell: Werkverträge entlang der Wertschöpfungskette. Zwischen unproblematischer Normalität und problematischer Instrumentalisierung, Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung, 2016).

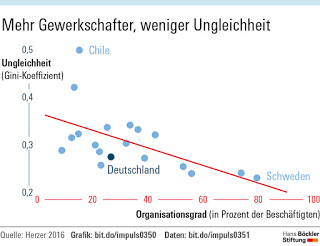

Das sind wichtige Ansätze in der gegebenen Praxis. Die an sich schon schwer genug sind. Vor allem, wenn wir dann auch noch in Bereiche gehen würden, die weitaus schwieriger zu organisieren sind, also vor allem im Bereich der Dienstleistungen. Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um einen „Häuserkampf“ auf der betrieblichen Ebene. Dass die Gewerkschaften dabei nicht ganz so erfolglos sind, verdeutlicht auch dieser Beitrag: Schluss mit der Bescheidenheit, so ist eine Hintergrundsendung des Deutschlandfunks passend zum 1. Mai 2016 überschrieben. Darin ist sogar an einer Stelle von einer „Renaissance der Gewerkschaften“ die Rede. Zu hoffen wäre das. Die Abbildung verdeutlicht nämlich aus einer übergeordneten volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Perspektive die Bedeutung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades hinsichtlich der Debatte über eine zunehmende Ungleichheit. „Länder mit geringerem Organisationsgrad tendieren zu höherer Ungleichheit“, so die Feststellung des Wirtschaftswissenschaftlers Direkt Herzer in einer Studie. »Im Durchschnitt aller Länder zeigen sich während des 25-jährigen Untersuchungszeitraums eine klare Zunahme der Ungleichheit und ein Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrades … In den meisten Ländern gehen rückläufige Mitgliederzahlen der Arbeitnehmerorganisationen und die Zunahme der Ungleichheit Hand in Hand. Dabei ist die Wirkungsrichtung nach der Analyse des Forschers nicht eindeutig: Sind die Gewerkschaften einmal geschwächt, wachsen die Einkommensunterschiede, gleichzeitig gilt aber: Höhere Ungleichheit führt zu einem geringeren Organisationsgrad.«