Man hat sich fast schon daran gewöhnt – positive Nachrichten aus Nürnberg zur Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland: »Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern nehmen auf hohem Niveau weiter zu. Die Herbstbelebung setzt im September stärker ein als üblich, so dass Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung saisonbereinigt sinken. Auch im Vergleich zum Vorjahr sind Abnahmen zu verzeichnen, obwohl sich mehr geflüchtete Menschen in Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung befinden.« So beginnt der Monatsbericht September 2017 der Bundesagentur für Arbeit. Die Pressemitteilung der BA vom 29.09.2017 ist so überschrieben: Herbstbelebung setzt stärker ein als üblich. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben im Vergleich zum Vorjahr weiter kräftig zugenommen. Mit 44,50 Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 692.000 höher aus. Der Anstieg geht allein auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück.

Auch die offiziell ausgewiesene Arbeitslosigkeit ist weiter auf dem Sinkflug. Also alles gut. Oder?

Natürlich könnte man an dieser Stelle auf die immer wieder vorgetragene Kritik verweisen, dass die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen höher ist als die offizielle Zahl vermuten lässt. Für September 2017 spricht die BA von 2.449.000 Arbeitslosen – tatsächlich sind es aber mehr: 932.000 „De-facto-Arbeitslose sind nicht in der Arbeitslosen-, sondern in der separaten Unterbeschäftigungsstatistik enthalten“, so der Artikel Was die offizielle Arbeitslosenzahl verschweigt: 3,38 Millionen Menschen ohne Arbeit. Und noch beeindruckender ist vielleicht so eine Größenordnung: 7,08 Millionen Menschen leben von Arbeitslosengeld oder Hartz-IV-Leistungen. Knapp 790.000 Menschen bezogen Arbeitslosengeld I und rund 6,36 Millionen Menschen lebten in einem Hartz-IV-Haushalt mit Arbeitslosengeld II- und Sozialgeld-Bezug, einer so genannten Bedarfsgemeinschaft, darunter über 2 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Juni 2017).

Nun wird sich der eine oder andere fragen, wo denn die Flüchtlinge geblieben sind. Haben die alle Arbeit gefunden? Und wenn nicht: Warum steigt die Zahl der Arbeitslosen nicht an? Wo sind sie geblieben?

Verdeutlichen wir das an einem Beispiel: Rheinland-Pfalz. Auch aus diesem Bundesland werden erfreuliche Botschaften vom Arbeitsmarkt ausgesendet. »In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Arbeitslosen im September zurückgegangen auf rund 100.800 Frauen und Männer … Damit ist die Arbeitslosenquote im September … auf 4,6 Prozent zurückgegangen«, berichtet der SWR auf Basis der Arbeitsmarktzahlen der BA. »Die Quote sei noch nie geringer gewesen, sagte die Chefin der regionalen Arbeitsagentur, Heidrun Schulz … Auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt werden Kräfte so dringend gesucht, wie seit Jahren nicht mehr … Landesweit waren der Agentur im September 40.500 offene Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 6.400 oder 18,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.« Der Laden brummt. Und auch die Flüchtlinge tauchen in dem Bericht auf:

»Den rund 8.300 arbeitslosen Flüchtlingen rät die Arbeitsagentur nicht zu Helferjobs … Sie sollten eher eine Ausbildung machen – auch wenn diese zunächst oft schlechter bezahlt ist. Insgesamt haben 583 geflüchtete Menschen in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz eine Ausbildung begonnen.«

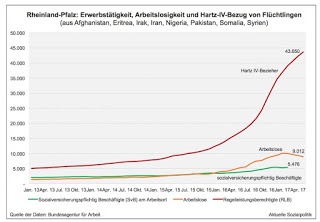

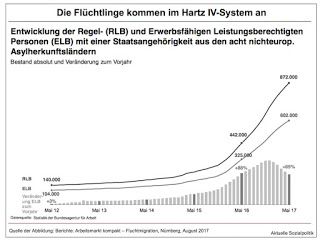

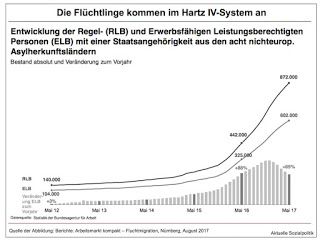

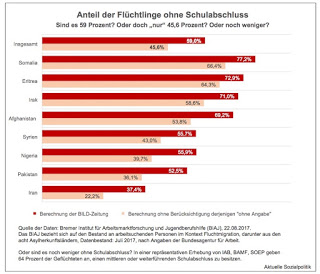

Wir halten an dieser Stelle mal fest: Es wird von 8.300 arbeitslosen Flüchtlingen berichtet und von 583, die eine Berufsausbildung begonnen haben. Man muss diese Zahlen einordnen. Dazu die nebenstehende Abbildung mit Daten der Bundesagentur für Arbeit.

Und hier wird erkennbar, was in der bislang zitierten Berichterstattung nicht auftaucht. Wir sehen einen massiven Anstieg der Zahl der geflüchteten Menschen im Hartz IV-System. Am Beispiel des Bundeslandes Rheinland-Pfalz kann man sich die Niveauunterschiede in den folgenden Schritten verdeutlichen – in Rheinland-Pfalz waren unter den Migranten aus den zuzugsstärksten, außereuropäischen Asylherkunftsländern

- knapp 5.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (0,4 Prozent Anteil an allen Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, + 54,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr)

- rund 9.000 Arbeitslose (8,5 Prozent Anteil an allen Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz, + 145,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr)

- sowie über 43.000 Regelleistungsberechtigte Hartz-IV-Empfänger (16,4 Prozent Anteil an allen Regelleistungsberechtigten in Rheinland-Pfalz, + 179,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr)

Offensichtlich tauchen viele Flüchtlinge (noch) nicht auf in der Zahl der offiziell ausgewiesenen Arbeitslosen, aber im Hartz IV-System sehr wohl. Und mit Blick auf die Zukunft ist die Zahl der Hartz IV-Empfänger höchst relevant. Denn zum jetzigen Zeitpunkt gibt es einige Aspekte, die darauf hindeuten, dass viele derjenigen Menschen mit einem Fluchthintergrund, die jetzt in das Grundsicherungssystem kommen, auf Jahre hinweg in diesem System bleiben werden – selbst viele von denen, die eine Arbeit gefunden haben und Geld verdienen, was ja derzeit insgesamt gesehen (noch) eine sehr überschaubare Gruppe darstellt.

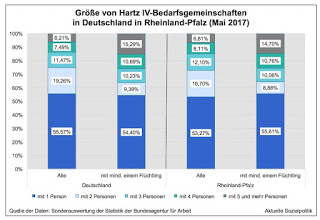

Dazu ein Blick auf die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaften im Hartz IV-System – einmal bezogen auf alle Leistungsempfänger, zum anderen mit Blick auf die Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Flüchtling, sowohl für Deutschland insgesamt wie auch in Rheinland-Pfalz.

In der öffentlichen Diskussion dominiert (immer noch) die Vorstellung der alleinstehenden männlichen Flüchtlinge in einem eher jüngeren Alter, die hierher gekommen sind. Gut die Hälfte der Bedarfsgemeinschaften im Hartz IV-System, in denen Flüchtlinge leben, besteht aus einer Person. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass jede vierte Bedarfsgemeinschaft aus vier oder mehr Personen besteht – und das bereits heute, vor dem eigentlich anstehenden, aus politischen Gründen allerdings aufgeschobenen Familiennachzug, der viele Einzel-Bedarfsgemeinschaften zu größeren Haushalten machen wird bzw. würde, wenn er denn kommt.

Und man wird deutlich aussprechen müssen, dass sehr viele Flüchtlinge wahrscheinlich auf viele Jahre im Hartz IV-System bleiben werden. Denn selbst wenn einer irgendeine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt, dann wird es sich häufig um Tätigkeiten im unteren Lohnsegment handeln, von dem man kaum bis sicher gar nicht eine Familie über Wasser halten kann, so dass die Bedarfsgemeinschaft weiter im SGB II verbleiben muss. Zugleich wird zwar seit langem darauf hingewiesen, dass es viel mehr Sprach- und Integrationsangebote geben müssen, nicht nur, aber eben auch, weil die Sprache nun mal das Nadelöhr ist, durch das man mit Blick auf eine Arbeit muss. Hier haben wir auf der einen Seite ein beklagenswertes Systemversagen.

Aber wie jede Medaille hat auch diese eine andere. Denn auch die geflüchteten Menschen müssen sich bewegen und anstrengen. Und immer wieder und zunehmend wird vor Ort berichtet, dass zur Verfügung gestellte Sprachkurse nicht angetreten oder abgebrochen werden – und immer wieder stößt man in den Gesprächen auf den Hinweis, dass es vor allem die Frauen sind. Regelmäßig wird eine Schwangerschaft als Grund für eine angebliche Nicht-Teilnahmemöglichkeit vorgetragen, was natürlich mehr als zweifelhaft ist, denn von Einzelfällen abgesehen ist eine Schwangerschaft bekanntlich keine Krankheit. Dahinter stehen dann auch diskussionsbedürftige Aspekte, die sich niederschlagen in Äußerungen, man brauche ja keinen Sprachkurs, weil man zu Hause bleiben wird oder auch der Druck seitens des Ehepartners, sich vom Erwerbsarbeitsmarkt fern zu halten (vgl. hierzu bereits die kritischen Anmerkungen in dem Beitrag Ein Scheitern mit klarer und frühzeitiger Ansage: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Und nicht wenige Integrationskursteilnehmer sind auf der Flucht vom 18. September 2017).

Selbst unabhängig von der Frage einer möglichen Integration in Erwerbsarbeit wird sich das gesellschaftlich bitter rächen, denn die Sprache ist keine hinreichende, aber ein unverzichtbare Voraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Man muss hier schon den Eindruck bekommen, dass man offensichtlich die gleichen Fehler zuzulassen bereit ist, die schon in der Vergangenheit zu beklagen waren.

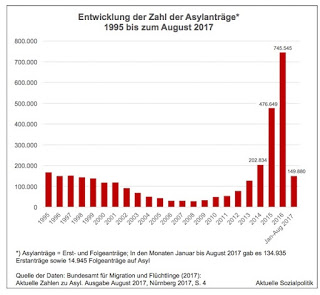

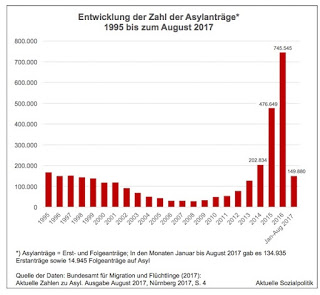

Das betrifft die Menschen, die schon da sind. Zuweilen kann man den Eindruck bekommen, dass da seit einiger Zeit keine geflüchteten Menschen mehr kommen, was aber nicht den Tatsachen entspricht. So kann man der September-Ausgabe des IAB-Zuwanderungsmonitors entnehmen: »Nach Angaben der Asylgesuch-Statistik des BAMF wurden im August 2017 etwa 16.000 neuzugezogene Flüchtlinge gezählt … Seit April 2016 bewegt sich die Zahl der monatlich erfassten Geflüchteten etwa auf dem Niveau von 15.000 Personen.« Das wären dann trotz der Schließung der Balkan-Route aufs Jahr gerechnet mehr als 180.000 neue Flüchtlinge, die es nach Deutschland schaffen. Und auch die müssen aufgenommen und versorgt werden. Und an Sprache und Arbeit herangeführt werden.

Und bereits mit Blick auf diejenigen, die da sind (und die teilweise seit Jahren da sind), wird verständlicherweise kritisiert, dass es zu wenig Beschäftigungsangebote gibt. Wenn die enorme Einstiegshürden in den „normalen“ Arbeitsmarkt haben, dann ist es besonders angezeigt, ihnen auch öffentlich geförderte Angebote zu machen, in denen Arbeit verbunden werden kann mit dem Erlernen der deutschen Sprache. Das gilt natürlich auch für die Neuankömmlinge. Je länger man da wartet, um so größer werden die Folgeprobleme werden, die man sich durch unterlassenes Tun selbst schafft. Über die in mehrfacher Hinsicht zerstörerischen Wirkungen lang anhaltender Erwerbslosigkeit wurde ja nun vielfach berichtet.

Und da muss man auch kritisch auf die Situation im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schauen. Bereits Anfang September wurden solche Meldungen bekannt, die angesichts der zentralen Bedeutung des BAMF zu Pessimismus Anlass geben: Tausende Bamf-Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft: »Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet mehr als tausend befristet eingestellten Mitarbeitern keine Weiterbeschäftigung an. Stattdessen stellt es neue, unerfahrene Kräfte ein, die noch eingearbeitet werden müssen.« Damit schafft man eine weitere sichere Quelle für Verzögerungen bei den notwendigen Entscheidungen wie aber auch bei deren Qualität, was sich dann an anderer Stelle, beispielsweise in Form von vielen Klagen vor den zuständigen Gerichten niederschlägt. Wenigstens da, so könnte man zynisch einwenden, werden sichere und nicht schlecht dotierte Arbeitsplätze geschaffen, also für Richter.

Das ist übrigens keine Neuigkeit: »Unternehmensberater haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Effizienz getrimmt. Zulasten der Flüchtlinge – und der Gerichte, bei denen sich die Klagen stapeln.« So bereits am 30. März 2017 Caterina Lobenstein in ihrem Artikel Behörde auf Speed. Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit, der dann auch noch die Leitung des BAMF übernommen hatte, ließ sich für seine „Reform“ der Behörde feiern bei seinem Abgang. Ausbaden müssen das jetzt andere.