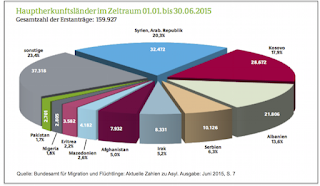

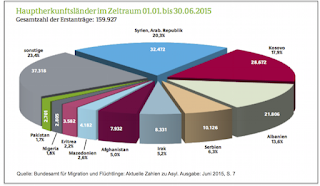

Ein Land im Ausnahmezustand. Die ganze Berichterstattung dreht sich um die vielen Flüchtlinge, die in den vergangenen Tagen stündlich zu uns gekommen sind. Und jetzt die Wiedereinführung der Grenzkontrollen nach Österreich und die Aussage, man sei „am Limit“ angekommen, es gehe so nicht weiter. Trotz der verständlichen Fokussierung auf die Nöte und praktischen Herausforderungen durch die, die bei uns ankommen, muss man natürlich auch weiterdenken, denn es geht ja nicht nur um die Aufgabe, diese Menschen irgendwie unterzubringen und zu versorgen. Viele von ihnen werden bleiben und darunter auch viele Kinder und Jugendliche, bei denen es auch um die Schulpflicht geht. Für viele Schulen beginnt das neue Schuljahr nicht nur mit „normalen“ neuen Schüler/innen, sondern immer mehr schlagen natürlich auch die Flüchtlingskinder in einem System auf, das schon unter Normalbedingungen eine Vielzahl an Problemen aufweist. Es ist nicht wirklich überraschend, dass aus den Reihen der Insider des Schulsystems lauthals Bedenken geäußert werden hinsichtlich einer Überforderung durch diese Situation und das man dringend mehr Personal brauche.

Und – nicht als Vorwurf gemeint – seien wir ehrlich: Viele Lehrer/innen sind doch schon mit der „normalen“ Heterogenität der Schülerschaft überfordert – wie soll da die „en passant“-Aufnahme von Flüchtlingskindern, aus ganz unterschiedlichen Nationen und Kulturkreisen, ohne irgendwelche deutsche Sprachkenntnisse, zwischen (bisher) solider Schulbildung im Herkunftsland bis hin zu vielen Analphabeten, die nicht nur eine neue Sprache an sich lernen müssen, gelingen?

Aber dafür gibt es ja auch Experten, die den Kernbereich bilden (könnten) für eine Bildungsoffensive in diesem Feld. Gemeint sind die pädagogischen Fachkräfte mit einem Zusatzstudium „Deutsch als Fremdsprache“. Um diese Gruppe herum könnte man dann die motivierten und engagierten „normalen“ Lehrer/innen (teilweise auch reaktiviert aus dem Ruhestand) sowie – das wird gar nicht ohne sie gehen – ehrenamtliche Kräfte gruppieren und versuchen, den Andrang halbwegs sinnvoll zu bewältigen.

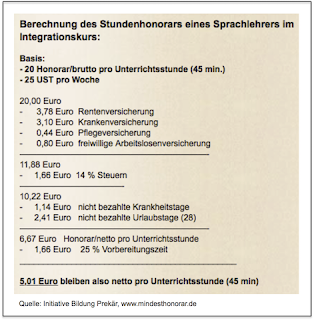

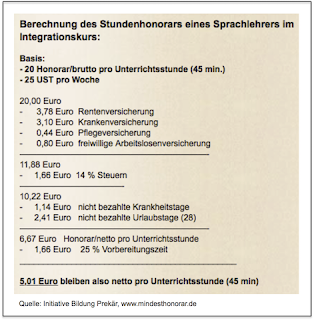

Nun wird sich der eine oder andere daran erinnern, dass in diesem Blog am 2. September 2015 der Beitrag 1.200 Euro im Monat = „Top-Verdienerin“? Lehrkräfte in Integrationskursen verständlicherweise auf der Flucht oder im resignativen Überlebenskampf veröffentlicht wurde. In diesem Beitrag wurde kritisch auf die Situation der Lehrkräfte aufmerksam gemacht, die in den Sprach- und Integrationskursen arbeiten – und nur als skandalös schlecht zu bezeichnenden Bedingungen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat bislang rund 24.000 Lehrer für den Unterricht in Integrationskursen zugelassen. Sie müssen dafür neben einem akademischen Abschluss ein Zusatzstudium „Deutsch als Fremdsprache“ oder eine gleichwertige pädagogische Qualifikation vorweisen. Nur ein geringer Teil der Lehrkräfte ist festangestellt bei den Trägern der Maßnahmen wie Volkshochschulen oder Wohlfahrtsverbänden. Das bedeutet, die meisten Lehrkräfte arbeiten als (Schein-)Selbständige auf Honorarbasis – zu überaus miesen Bedingungen.

Hintergrund dieser Situation ist auch, dass die Träger – 1.800 private und öffentliche Träger sind für Integrationskurse zugelassen – mit einer Pauschale pro Teilnehmer vergütet werden – das BAMF zahlt den Kursträgern 2,94 Euro pro Teilnehmer und Kursstunde (bzw. 1,74 Euro für Teilnehmer, die einen Eigenanteil leisten). Die Notwendigkeit einer Anhebung dieser vollkommen unzureichenden Beträge sei nach Auskunft des zuständigen Bundesinnenministeriums und der BAMF nicht geplant. Trotz aller Sonntagsreden und vor allem trotz aller Erkenntnisse über die Bedeutung der Sprach- und Integrationsangebote für eine gelingende Integration. Wenn sich das noch mehr zum Flaschenhals entwickelt, dann werden wir in Zukunft ganz erhebliche Folgekosten serviert bekommen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich vor wenigen Tagen noch zu diesem Thema zu Wort gemeldet im Kontext der gerade abgeschlossenen Haushaltsberatungen im Bundestag: GEW: „Flüchtlinge: Zugang zur Bildung für alle – Fachkräfte und Einrichtungen unterstützen“ mit der Forderung nach einem bildungspolitischen Soforthilfeprogramm. Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe wird mit diesen Worten zitiert: „Wir benötigen ein Förderprogramm des Bundes für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften für ‚Deutsch als Zweitsprache‘ (DaZ). Weil es viele zu wenige Lehrkräfte mit dieser Qualifikation gibt, schlagen wir eine Doppelstrategie vor: Für ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen müssen jetzt ‚Crashkurse‘ angeboten, gleichzeitig muss deutlich mehr Geld für die reguläre Ausbildung von DaZ-Lehrkräften in die Hand genommen werden.“ Außerdem: Um guten, sinnvollen Unterricht für geflüchtete Jugendliche und Heranwachsende zu ermöglichen, müsse die Schulpflicht in allen Bundesländern bis zum 21. Lebensjahr verlängert werden. Projekte mit Schulangeboten für Flüchtlinge, die bis zu 25 Jahre alt sind, zeigen: Viele Heranwachsende können so in Ausbildung und Beschäftigung vermittelt werden. Alles durchaus nachvollziehbare Forderungen.

Nun aber schlagen die Gesetzmäßigkeiten von Angebot und Nachfrage durch und führen dazu, dass sich auf der einen Seite die individuelle Situation der bereits vorhandenen Sprachlehrkräfte verbessern kann, während gleichzeitig die angesprochene Flaschenhalsproblematik an Schärfe gewinnen wird, weil die individuelle Verbesserung einhergeht mit einem „Abwerben“ der Fachkräfte aus den bisherigen Angeboten.

So berichtet Martin Klesmann in seinem Artikel Berlin sucht Lehrer für Willkommensklassen: Für »Schüler und Schülerinnen ohne Deutschkenntnisse immer mehr Willkommensklassen eingerichtet. Allein hierfür qualifiziertes Lehrpersonal zu finden ist schwierig. Viele prekär Beschäftigte bewerben sich.« Bereits 478 Lerngruppen sind es. Aus den bisher rund 480 Lerngruppen mit 5.000 Schülern können schnell 600 Gruppen mit 6.000 Kindern werden. Oder noch mehr. Es wird immer schwieriger, hierfür qualifizierte Lehrer zu finden. Und damit öffnet sich jetzt an dieser Stelle ein ganz neuer Chancenraum für die Fachkräfte, die bislang in den unterfinanzierten Sprach- und Integrationskursen gearbeitet haben – mit einem deutlichen Gefälle, das verständlich macht, für wen man sich entscheiden würde:

»Eine der Bewerberinnen ist Marlene Bergermeier. Wie viele hier hat sie Deutsch als Fremdsprache studiert und schlägt sich mit Honorarverträgen durch. Marlene Bergermeier unterrichtet Deutsch an einer privaten Ausbildungsstätte für berufsqualifizierende Maßnahmen. Dort wird man stundenweise bezahlt, die Einkünfte liegen bei 16 bis 22 Euro pro Unterrichtsstunde. Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle gebe es nicht, auch Sozialabgaben spare sich der Arbeitgeber so, sagt sie … Andere Bewerberinnen arbeiten ebenfalls bei privaten Sprachschulen für Menschen ohne Deutschkenntnisse oder in den Integrationskursen, die auch die Volkshochschulen anbieten. Meist befristet. So auch Gudrun Nebe. Sie hat schon arabischsprachigen Kindern Deutsch beigebracht.«

Und was bietet die Gegenseite? Sie bietet letztendlich an, einen Fuß in die Tür des staatlichen Schuldienstes zu bekommen. Mit einem Arbeitsvertrag und einer ganz anderen Bezahlung:

»Auch im staatlichen Schuldienst sollen die meisten Willkommensklassen-Lehrer erst einmal befristet bis zu den nächsten Sommerferien beschäftigt werden. Doch angesichts der vielen Flüchtlingskinder rechnen die Bewerber, die in der Regel kein reguläres Lehramtsstudium aufweisen, damit, irgendwann fest übernommen zu werden. Ihre Aufgabe ist es, den Schülern die deutsche Sprache so gut zu vermitteln, dass sie spätestens innerhalb eines Jahres in eine Regelklasse wechseln können. Oft klappt es schon nach wenigen Monaten.«

Weitere Hinweise finden sich in dem Artikel Senat sucht Sprachlehrer – und wird fündig von Susanne Vieth-Entus, die ebenfalls auf den Pool an prekäre Beschäftigten aus den Sprach- und Integrationskursen hinweist, die in der Vergangenheit keine Chance hatten, in den regulären Schuldienst zu kommen, beispielsweise Editha Lemke: »Die 34-Jährige hat Linguistik mit einer Spezialisierung auf Deutsch als Fremdsprache studiert, sechs Jahre lang in Brasilien gelebt und in Bolivien Waisenkinder alphabetisiert. Auch sie arbeitet jetzt an einer privaten Sprachenschule und unterrichtete bis vor kurzem Akademiker aus Syrien, die den Kursus vom Jobcenter finanziert bekommen.« Und ein weiteres Beispiel: „Sprachenschulen zahlen schlecht“, sagt Marlene Bergermeier, 36. Sie hat an der Humboldt-Universität ebenfalls Linguistik und Deutsch als Fremdsprache studiert und wäre ebenfalls froh, wenn sie an eine allgemeinbildende Schule wechseln könnte.« Und das angesprochene Gefälle wird an den folgenden Zahlen mehr als ersichtlich:

Die »Bildungsverwaltung bietet je nach Voraussetzungen rund 3.000 Euro brutto im Monat, während die Lehrer an den Sprachschulen von Stundenlöhnen um die 15 Euro berichten – ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.«

Noch Fragen?

Allerdings wird durch den absolut verständlichen und die individuelle Situation der Betroffenen verbessernden Wechsel das andere System massiv geschwächt, denn die Rahmenbedingungen dort werden offensichtlich einfach ignoriert, es gibt derzeit keine Signale aus der Politik, die zu verbessern. Das wird sich hinsichtlich der Integration bitter rächen.

Wie wichtig Schule, Lernen und mehr vor allem für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ist, zugleich aber auch welche enormen Chancen sich für das Aufnahmeland ergeben (könnten), verdeutlichen dann Artikel, von denen hier nur auf zwei hingewiesen werden soll: Ab in die Schule, Alima, Bassam und Chipo!, so haben Katharina Schuler und Parvin Sadigh ihren Beitrag überschrieben: »Der Ziegenhirte aus Afghanistan ist jetzt Elektrotechniker in Deutschland. An den Schulen soll sich diese Erfolgsgeschichte mit Tausenden Flüchtlingskindern wiederholen.« Hört sich nach einer rührseligen Utopie an, aber: Den afghanischen Jungen gibt es wirklich – und er bereitet sich gerade auf seine Meisterprüfung vor.

Um welche Größenordnung es hier geht, verdeutlichen einige wenige Zahlen: »Etwa ein Drittel aller Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche, davon etwa zwei Drittel im schulpflichtigen Alter, das ist die Faustformel, mit der sich die Länder derzeit behelfen, um den Bedarf abzuschätzen.«

In Baden-Württemberg etwa rechnet das Kultusministerium mit 20.000 schulpflichtigen Flüchtlingskinder allein in diesem Jahr, die zusätzlich in die Schulen kommen. Wie immer gibt es an solchen Stellen die berechtigte Frage: Ist das nun viel oder eher wenig?

Dazu eine zahlenmäßige Annäherung, die vor allem die unglaubliche Dynamik verdeutlicht:

Vergleicht man die 20.000 neuen schulpflichtigen Flüchtlingskinder allein dieses Jahr »mit den knapp 18.000 Schülern, die bereits jetzt in besonderen Deutschkursen unterrichtet werden und bei denen es sich ja nur zu einem Teil um Flüchtlinge handelt, lässt sich erahnen, wie stark der Bedarf an zusätzlichen Angeboten steigen wird.« Das muss man erst einmal organisieren und geregelt bekommen, in einem System, das nicht per se durch Flexibilität gekennzeichnet ist.

Und ein zweites Beispiel verdeutlicht, dass es auch an anderer Stelle Gewinner im positiven Sinne geben kann: Flüchtlinge retten Grundschule: Syrische Kinder für Golzow, so ist der Beitrag von Heike Klovert überschrieben: »Die Grundschule im brandenburgischen Golzow wäre langsam ausgestorben, hätte der Bürgermeister nicht zwei syrische Familien in das Dorf geholt. Nun gibt es doch eine erste Klasse – und der kleine Ort macht vor, wie Integration gelingen kann.«

Es gibt sie, die positiven Nachrichten. Man sollte aber eben ach nicht verschweigen, dass die bestehenden Systeme wenig bis gar nicht fassungsfähig sind hinsichtlich einer flexiblen und dann auch noch die vielen Einzelfälle sinnvollerweise berücksichtigenden Strategie. Und das man es angesichts der Dynamik und der schieren Größenordnung mit einem beweglichen Ziel zu tun hat, das selbst ausgebuffte Profis überfordern (muss). Und man darf sich nicht nur verengen lassen auf die Akthilfe, so nachvollziehbar das ist, sondern bereits jetzt investieren, auch wenn die Ergebnisse beispielsweise in Form neuer Sprachlehrkräfte erst im kommenden Jahr oder später wirksam werden können.