Das Spielzeug mag bei dem einen oder anderen Kind für glückliche Augen sorgen, aber bei denen, die das an die Frau oder den Mann bringen müssen, geht es weniger strahlend zu. Toys’R’Us-Mitarbeitern reicht Gehalt nicht zum Leben, so hat Anette Dowideit ihren Artikel überschrieben. In den Läden von Toys“R“Us sind neun von zehn Mitarbeiter Teilzeitbeschäftigte mit flexibler Arbeitszeit. Oft ist das Gehalt so gering, dass die Beschäftigten aufstockende Leistungen vom Jobcenter aus dem Grundsicherungssystem beziehen müssen. »90 Prozent aller Angestellten dort haben nach Informationen der „Welt am Sonntag“ flexible Teilzeit-Verträge. Diese garantieren den Angestellten lediglich eine Mindeststundenzahl. Erst über zusätzliche Mehrstunden, mit denen die Betroffenen jedoch nicht verlässlich planen können, kommen sie auf ein volles Gehalt … Nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di führe die flexible Teilzeit dazu, dass es unter den rund 1.700 Angestellten in den 65 Toys“R“Us-Filialen eine signifikante Zahl an Aufstockern gebe. Diese müssen ihr Gehalt mit staatlichen Sozialleistungen aufbessern«, so Dowideit in ihrem Artikel. Und sie benennt auch die, von denen man schon eher glückliche Augen erwarten darf: »Für Arbeitgeber sind solche kapazitätsorientierten Verträge attraktiv, da sie – gerade im hart umkämpften Einzelhandel – helfen, die Personalkosten gering zu halten. Sie verhindern, dass Mitarbeiter bezahlt werden müssen, wenn die Läden leer sind, während in Spitzenzeiten keine zusätzlichen Kräfte eingestellt werden müssen.«

Arbeitsverträge mit „flexiblen Einsatzzeiten“ seien schon heute in all jenen Branchen ein Thema, die von unplanbaren Nachfrageschwankungen abhängen, wie Gastronomie und Tourismus etwa. Und sie sind auch nicht ein neues Phänomen.

Aber es geht hier um die behauptete Expansion dieser Beschäftigungsform. Bereits im vergangenen Jahr konnte man dazu den Beitrag KAPOVAZ, Arbeit auf Abruf – ein ganz mieses Teilzeitmodell von Markus Krüsemann lesen:

»Über den Anteil der Beschäftigten, die Arbeit auf Abruf leisten, liegen abweichende Angaben vor. Ein WSI-Report vom November 2014 geht davon aus, dass mittlerweile acht Prozent der Betriebe in Deutschland Arbeit auf Abruf nutzen. Von dem Modell wären dann etwa 5,4 Prozent aller abhängig Beschäftigten betroffen. Andere, auf Arbeitgeberbefragungen beruhende Quellen nennen auch höherer Anteilswerte. Abrufarbeit ist insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, im Bereich Wasserversorgung, im Handel, Gast- und Baugewerbe sowie im Verkehrsbereich verbreitet.«

Bei der von Krüsemann zitierten WSI-Studie handelt es sich um diese Veröffentlichung: Nadine Absender et al.: Arbeitszeiten in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Herausforderungen für eine moderne Arbeitszeitpolitik. WSI-Report 19, Düsseldorf, November 2014. Dort findet man auf der Seite 38 Beispiele aus der betrieblichen Praxis zur „Arbeit auf Abruf“.

Krüsemann schildert in seinem Beitrag Beispiele wie eine Regalauffüllerin im Einzelhandel oder die Nutzung des Instruments bei der Deutschen Post.

Doch mittlerweile gehen die Zahlen der Inanspruchnahme der Arbeit auf Abruf offensichtlich nach oben, wie Anette Dowideit in einem weiteren Artikel berichtet: Die bittere Wahrheit über das deutsche Jobwunder:

»Bundesweit sind bereits etwas über anderthalb Millionen Menschen betroffen von den „kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeiten“, kurz Kapovaz. Dies hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin auf Anfrage der „Welt“ berechnet.«

Und zahlreiche Unternehmen (nicht nur) aus dem Handel bedienen sich dieser Arbeitszeitgestaltung:

»Neben Toys“R“Us nutzen auch andere Handelsketten das Instrument, das dem Unternehmen Flexibilität verschafft und den Angestellten häufig an den Rand des Existenzminimums drängt. Kik zum Beispiel – ein entsprechender Arbeitsvertrag liegt der Redaktion vor. Auch Esprit, H&M und die süddeutsche Bekleidungskette Breuninger arbeiteten bereits mit ähnlichen Konstruktionen.«

Ein Aspekt, der bei der Bewertung dieser Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht vergessen werden sollte, bezieht sich auf die (potenziellen) Auswirkungen hinsichtlich der betrieblichen Mitbestimmung, denn man kann sich vorstellen, welches Druckmittel die Arbeitgeber gegen ihre derart beschäftigten Mitarbeiter haben, wenn diese beispielsweise einen Betriebsrat gründen wollen. Man könnte dann schlichtweg das Vorenthalten der „Mehrarbeit“, die normalerweise aber vorausgesetzt und seitens der betroffenen Arbeitnehmerinnen aus eingeplant ist, einsetzen, um die Betroffenen von solchen Aktivitäten „abzuhalten“. Und das wäre faktisch nicht illegal, denn der eigentliche Arbeitsvertrag enthält ja eine deutlich niedrigere Stundenzahl, die man erfüllen muss seitens des Arbeitgebers, aber auch nicht mehr.

Da ist noch Luft drin aus Arbeitgebersicht: »Tatsächlich ruft die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bereits nach einer Lockerung der derzeitigen gesetzlichen Vorgaben für solche Verträge: Die Ankündigungsfrist von zurzeit vier Tagen, wann ein Mitarbeiter zum Dienst eingeteilt werde, müsse verkürzt werden, sagte ein BDA-Sprecher auf Anfrage«, berichtet Anette Dowideit in ihrem Artikel Toys’R’Us-Mitarbeitern reicht Gehalt nicht zum Leben.

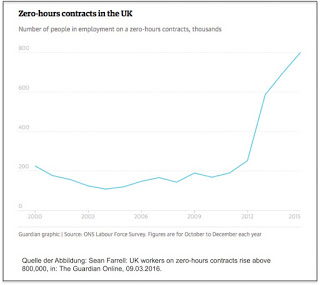

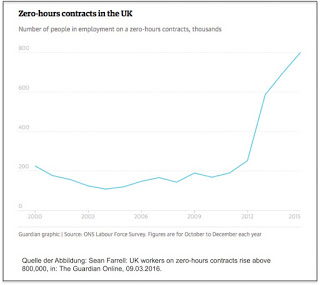

Gleichsam der Endpunkt dieser Entwicklung wären dann (aus Arbeitgebersicht) konsequenterweise „Null-Stunden-Verträge“, also die totale Flexibilisierung der Inanspruchnahme und zugleich Zugriffsmöglichkeit auf die betroffenen Arbeitnehmer. Die gib es bereits, in Großbritannien. Und dort werden sie intensiv genutzt und sind zugleich Gegenstand einer sehr kritischen Debatte. Die sogenannten „zero-hours contracts“ wurden auch hier schon thematisiert, beispielsweise am 14. März 2014 in dem Blog-Beitrag Schon mal was von „Nullstundenverträgen“ gehört? sowie durchaus passend am 1. Mai 2014 auf der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“: Ein „Arbeitgeber-Traum“ und ein Albtraum für Arbeitnehmer am Tag der Arbeit – ein Blick in das Land der „Null-Stunden-Arbeitsverträge“.

Das ist in Großbritannien wirklich kein Nischenproblem mehr: So kann man dem Guardian am 9. März 2016 diesen Artikel entnehmen: UK workers on zero-hours contracts rise above 800,000. Ganz offensichtlich expandiert diese Beschäftigungsform auf der Insel enorm: »The number of workers on zero-hours contracts has increased by more than 100,000 over the past 12 months to exceed 800,000 for the first time, official figures show.«

Auch in Großbritannien kann man erkennen, dass diese besonders ungleichgewichtige Beschäftigungsform dort praktiziert wird, wo „schwache“ Beschäftigtengruppen entsprechend genötigt werden können, also in bestimmten Branchen und bei einem sehr hohen Frauenanteil und bei einem schwachen bis nicht vorhandenen gewerkschaftlichen Organisationsgrad:

»Zero-hours contracts are disproportionately offered to more vulnerable workers with weak bargaining power in sectors such as hotels and food services, health and social work.«

Auch Krüsemann hatte in seinem Beitrag auf die Entwicklung in Großbritannien hingewiesen und das Problem auf den Punkt gebracht:

»Da vertraglich nicht einmal eine Mindestbeschäftigungszeit festgelegt wird, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, Arbeit anzubieten, gearbeitet wird nur dann, wenn Arbeit anfällt. Und natürlich wird auch nur für die Arbeit gezahlt, die auch geleistet worden ist. Wenn gar keine Arbeit anfällt, gehen die Beschäftigten auch beim Lohn leer aus.«

Ralf Wurzbacher greift das Thema ebenfalls auf in seinem Artikel Kapovaz für Arme:

»Ganz soweit ist man hierzulande (noch) nicht. Bei fehlender Vereinbarung zum Arbeitsumfang gelten grundsätzlich mindestens zehn Stunden bezahlte Wochenarbeitszeit als gesetzlich verpflichtend. Außerdem müssen laut Teilzeit- und Befristungsgesetz Einsatzzeiten vier Tage im voraus festgelegt werden.«

Allerdings, so Wurzbacher, gibt es immer wieder Hinweise, dass diese Vorschrift in der Praxis nicht eingehalten wird. Besonders schwer treffe es dabei die sogenannten Minijobber, deren Lage doppelt prekär sei. Zur fehlenden sozialen Absicherung und dem geringen Verdienst käme bei Kapovaz im Minijob noch die Ungewissheit über Einsatzzeiten und die am Monatsende bezahlte Gesamtstundenzahl.

Die Flexibilisierung zugunsten der Arbeitgeber schreitet offensichtlich voran. Das geht über die skizzierte „Arbeit auf Abruf“ hinaus, Anette Dowideit spricht in ihrem Artikel Die bittere Wahrheit über das deutsche Jobwunder einen weiteren Punkt an, der ebenfalls dem gleichen Mechanismus folgt: Externalisierung von Arbeitgeberrisiken auf die Beschäftigten.

Das kann man auch über bestimmte Tochtergesellschaftskonstruktionen erreichen. Dazu schreibt sie:

»Die Möbelhauskette XXXL etwa, die überall in Deutschland riesige Läden betreibt, stellt ihre Verkäufer bei Tochtergesellschaften des Möbelkonzerns an. Die bekommen dann von der Betreiberfirma des jeweiligen Möbelhauses einen Auftrag.

Wird dieser Auftrag gekündigt, ist die Beschäftigungsgesellschaft insolvent – und die Mitarbeiter können auf einen Schlag betriebsbedingt gekündigt werden.«

Das wurde ebenfalls hier schon mit einem eigenen Beitrag „gewürdigt“: Arbeitnehmer entsorgen: Multi-Outsourcing der Beschäftigten in Zombie-Gesellschaften. Ein Beispiel aus der Welt der Möbelhäuser vom 20. März 2016.

Nun könnte man meinen, dass solche Entwicklung die sozialdemokratische Arbeitsministerin Andrea Nahles nicht ruhen lässt und das bereits eifrig gegrübelt wird, ob und wie man was dagegen machen kann. Da muss man aber enttäuscht werden, wenn es stimmt, was Dowideit berichtet:

»Ministerin Nahles will jedoch weder Kapovaz-Verträgen noch Tochtergesellschaftskonstruktionen etwas entgegensetzen. Man sehe keinen Handlungsbedarf, teilt das Ministerium zum Thema Arbeit auf Abruf mit.«

Man sieht nichts. Ministerielle Dunkelheit hat sich ausgebreitet. Das irgendwie kennt man derzeit auch aus so einigen anderen sozialpolitisch relevanten Feldern.