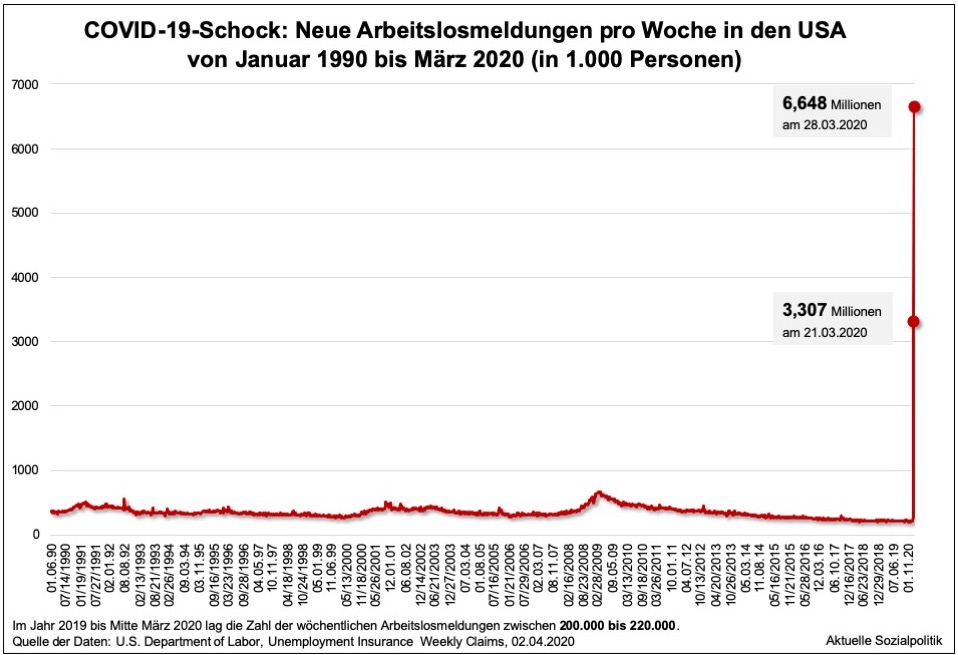

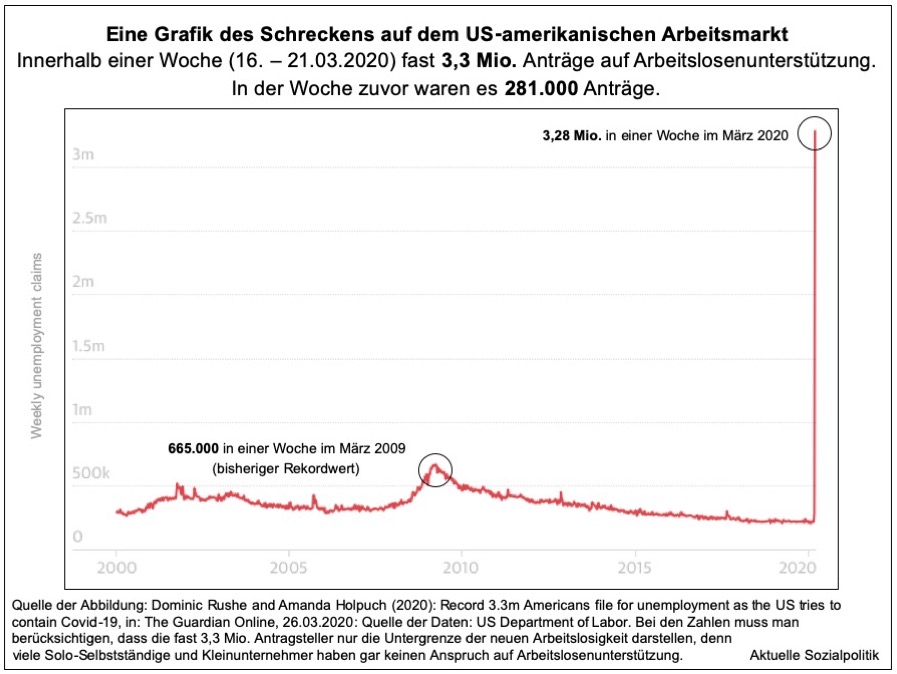

Am 26. März wurde hier über auf eine selbst für Arbeitsmarktexperten bislang unvorstellbaren Grafik berichtet, die zeigt, dass innerhalb einer Woche knapp 3,3 Millionen Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben (dazu: Die verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt in einem Land ohne wirklichen Schutz für Millionen Menschen: die USA und eine Grafik des Schreckens). So eine Zahl hat es in den USA nach dem 2. Weltkrieg noch nie gegeben. Der bisherige Rekordwert im Jahr der weltweiten Wirtschaftskrise 2009 waren 665.000 Anträge innerhalb einer Woche im März 2009. Und schauen wir auf die jüngere Vergangenheit zurück, in denen über Vollbeschäftigung und Arbeitskräftemangel in den USA debattiert wurde, dann kann man zur besseren Einordnung der außergewöhnlichen Ereignisse in den beiden letzten Wochen zur Kenntnis nehmen: Im Jahr 2019 bis Mitte März 2020 lag die Zahl der wöchentlichen Arbeitslosmeldungen in der Regel zwischen 200.000 bis 220.000. Dann aber innerhalb einer Woche ein Neuzugang von 3,3 Mio. Menschen – und nur eine weitere Woche später, man kann es gar nicht fassen: 6,65 Millionen neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.