Erst vor wenigen Tagen ist die zweite Stufe der Pflegereform im Bundestag verabschiedet worden – vgl. dazu den Blog-Beitrag Die Altenpflege und die Pflegereform II. Auf der einen Seite himmelhoch jauchzend, auf der anderen Seite zentrale Baustellen, auf denen nichts passiert und Vertröstungen produziert werden vom 14.11.2015.

Und kurz darauf wurde nun der Pflegereport 2015, herausgegeben von der Krankenkasse BARMER GEK und verfasst von Heinz Rothgang mit weiteren Autoren, veröffentlicht. Und eine der Botschaften nach dem Blick in die Glaskugel lautet: »Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt stärker als bisher vorausgesagt. Im Jahr 2060 werden geschätzt 4,52 Millionen Menschen gepflegt werden. Das sind 221.000 mehr, als bisherige Prognosen erwarten ließen«, kann man der Pressemitteilung zur Veröffentlichung des Reports entnehmen. Die Anpassung der Prognose basiert auf einer Auswertung der Ergebnisse des Zensus 2011, die mit den bisherigen Annahmen verglichen wurden. »Die Studie zeigt zugleich, dass der Anteil hochbetagter Pflegebedürftiger drastisch wachsen wird. 60 Prozent der pflegebedürftigen Männer und 70 Prozent der pflegebedürftigen Frauen werden im Jahr 2060 85 Jahre oder älter sein. Heute liegen die entsprechenden Werte bei 30 beziehungsweise 50 Prozent.«

Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Pressemitteilung überschrieben wurde mit Zahl der Pflegebedürftigen steigt stärker als erwartet – in der Überschrift zu diesem Blog-Beitrag wurde daraus bewusst könnte stärker steigen gemacht. Denn es handelt sich um eine exakt daherkommende Vorausberechnung über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren! Bei aller Wertschätzung für die Erkenntnisse und Beiträge der Demografie – aber ein solcher Zeithorizont ist mehr als wagemutig. Wenn überhaupt kann man grobe Schneisen der Entwicklung angeben, immer unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen. Hier werden aber konkrete Zahlen genannt – „221.000 mehr, als bisherige Prognosen erwarten ließen “ – und das ist nicht wirklich hilfreich, man könnte auch sagen: nicht seriös. Vor allem wenn man weiß, dass auch der Zensus 2011 immer noch zahlreiche offene Datenfragen mit sich bringt, es sich um keine wirkliche Volkszählung handelt. Von den Veränderungen bei den Wanderungen am aktuellen Rand mal ganz zu schweigen, die schlichtweg nicht ausreichend Berücksichtigung finden (konnten). Wie wackelig „Prognosen“ oder gar sozialpolitische Schlussfolgerungen sind auf dieser Datenbasis, zeigen beispielsweise diese Blog-Beiträge: Die demografische Entwicklung ist eine große Herausforderung. Aber sie taugt nicht wirklich als Schreckgespenst zur Rechtfertigung der sozialpolitischen Planierraupe. Wenn man ein wenig rechnet vom 6. Mai 2015 oder Leider erwartbare Folgeschäden des schnellen Konsums der neuen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes: „Nur die Rente mit 74 kann Deutschland noch helfen“ vom 28. April 2015.

Interessante Daten liefert der Pflegereport 2015 zur Pflegeinfrastruktur: »Die Kapazitäten in der ambulanten und stationären Versorgung sind in den Jahren 1999 bis 2013 deutlich schneller angestiegen als die Zahl der Pflegebedürftigen. Während diese um rund 30 Prozent zunahm, hat das Pflegedienstpersonal, gerechnet in Vollzeitäquivalenten, um knapp 70 Prozent zugenommen. Dieser Anstieg ist vor allem auf Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte zurückzuführen. Im stationären Bereich ist die Bettenzahl um 39,9 Prozent gestiegen. Die Anzahl der stationären Pflegeeinrichtungen stieg im gleichen Zeitraum um 47,1 Prozent. Der Kapazitätsausbau hat dazu geführt, bekannte Versorgungsdefizite im ambulanten Bereich und Wartelisten im stationären abzubauen.«

Sowohl Frauen als auch Männer müssen häufiger mit Pflegebedürftigkeit rechnen. »Von den im Jahr 2013 Verstorbenen waren bereits drei Viertel der Frauen und 57 Prozent der Männer pflegebedürftig. Auch die Dauer der Pflege weitet sich laut Pflegereport der BARMER GEK aus. Von den Männern waren 22 Prozent und von den Frauen sogar 41 Prozent vor ihrem Tod im Jahr 2013 länger als zwei Jahre gepflegt worden.«

Pflege findet immer mehr zu Hause statt. So sank der Anteil vollstationärer Pflege zwischen den Jahren 2005 und 2013 von 31,8 auf 29,1 Prozent.

Zum Thema häusliche Pflege erfahren wir: Die heutige Pflege von rund 1,87 Millionen Menschen im häuslichen Umfeld wird von rund 3,7 Millionen Angehörigen geleistet. »Ein Drittel davon seien Männer. Pflegende Frauen widmeten sich überwiegend im Alter von 40 bis 75 und damit fünf Jahre früher als Männer der Pflege. Werden Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz gepflegt, also beispielsweise Demenzkranke, sind die pflegenden Frauen und Männer bereits deutlich älter. Die Pflege Demenzkranker ist zudem deutlich zeitaufwändiger. Sie beträgt bei einem Drittel der Betroffenen zwischen vier und acht Stunden täglich, bei einem weiteren Drittel sogar zwischen acht und zwölf Stunden. Bei anderen Pflegebedürftigen dominiere ein relativ geringer täglicher Aufwand von ein bis zwei Stunden.«

Interessant ist auch mal wieder die (selektive) Rezeption des neuen Pflegereports in einigen Medien. Beispielsweise in dem Artikel Die „sehr großzügige“ Pflegereform von Gesundheitsminister Gröhe von Cordula Tutt in der Online-Ausgabe der WirtschaftsWoche. Schon der Anfang des Beitrags verdeutlicht die Stoßrichtung: »Eine Pflege-Studie zeigt: Die Bundesregierung weitet die Leistungen der Versicherung stark aus – doch sie schätzt die Zahl künftiger Hilfebedürftiger zu niedrig ein. Beides dürfte sich bald rächen.«

Die Autorin zieht zwei Botschaften aus dem neuen Pflegereport:

»Die Leistungen seien stärker ausgeweitet worden als von den eigenen Experten der Regierung zuvor empfohlen. Das kommt zwar bei Wählern gut an, kann aber bedeuten, dass das Geld in wenigen Jahren bereits wieder fehlt. Außerdem steige die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland nach den neuen Zensuszahlen stärker als bisher vorhergesagt, heißt es.«

Und worin besteht die „unerwartete Großzügigkeit“ der Pflegereform der Bundesregierung?

»Anders als vom eigenen Expertenbeirat empfohlen, würden nun noch mehr Menschen als pflegebedürftig gelten und hätten Anspruch auf Leistungen. Außerdem würden noch mehr Versicherte bei der Umstellung von bisher drei Pflegestufen auf künftig fünf Pflegegrade höher bewertet und bekämen allein schon deshalb mehr Geld. Die Bundesregierung habe auch bei Pflegebedürftigen keine Abstriche gemacht, die bisher im Vergleich großzügig abgeschnitten hätten.«

Und was stört die Verfasserin des Artikels? Hier bringt sie es auf den Punkt:

»Auch die Pflegereform verfehlt nun den Anspruch, sparsam und effizient Leistungen umzustellen. Das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsinstitut (RWI) berechnete zuletzt, dass die Gröheschen Gesetze zwischen 2015 und 2020 bis zu 40 Milliarden Euro Mehrausgaben im Gesundheitssystem bedeuten – auch wenn nicht alle Kosten direkt bei den Versicherten anfallen, sondern auch beim Staat. Demografiefest sieht aber anders aus.«

Man darf an dieser Stelle der Verfasserin zurufen – ja und? Was ist die Alternative? Die Ausgaben werden anfallen, wenn man eine halbwegs akzeptable Pflege gewährleisten will. Und man darf an dieser Stelle daran erinnern, dass es viele Pflegeexperten gibt, die sagen, dass es bereits im bestehenden System eine eklatante Finanzierungslücke gibt und auch die nun verabschiedeten Reformbausteine würden nur einen Teil davon zu kompensieren versuchen.

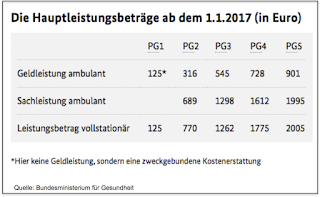

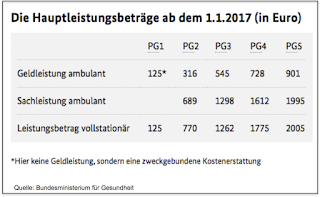

Offensichtlich stört sie sich an der Finanzierung über die Pflegeversicherung. Das kann man machen – vor dem Hintergrund des Wissens allerdings, dass die Pflegeversicherung lediglich eine Teilkaskoversicherung ist und in den vergangenen Jahren zumindest ein schleichender Realwertverlust der Leistungen stattgefunden hat, weil es keine adäquate Dynamisierung gab. Spiegelbildlich sind die von den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen aufzubringenden Anteile an der Finanzierung der Pflege angestiegen.

Die – in dem Artikel allerdings nicht mal embryonal zu Ende gedachten – Konsequenzen wären: Entweder man deckelt und kürzt die Leistungen aus der bestehenden, also aus Beiträgen finanzierten Pflegeversicherung und erhöht damit weiter und stärker als bislang die Eigenanteile der Betroffenen und ihrer Familien bzw. der kommunalen Sozialhilfe („Hilfe zur Pflege“ nach dem SGB XII). Oder man geht hin und überdenkt die Finanzierung der Pflegeversicherung, die als jüngster Spross der Sozialversicherungen in Deutschland wie die anderen auch im Wesentlichen eine umlagfinanzierte und auf Beiträgen aus der sozialversicherungspflichtigen Arbeit basierende Versicherung darstellt. Man könnte entweder die Finanzierungsbasis der Pflegeversicherung erweitern – Stichwort: Bürgerversicherung – oder aber man stellt das System um auf ein steuerfinanziertes Leistungsgesetz. Aber davon lesen wir nichts in dem Artikel. Möglicherweise glaubt oder träumt die Autorin von einer stärkeren „Eigenvorsorge“ der Menschen in Form einer zusätzlichen privaten Absicherung des Pflegerisikos. Dann aber kennt sie nicht wirklich die Einkommenslage von Millionen Haushalten in unserem Land. Selbst wenn die wollten, könnten viele nicht. Weil nicht genügend da ist. Denn die sollen bekanntlich auch noch fürs Alter privat vorsorgen, Stichwort Riester-Rente.

Und wieder einmal zeigt sich, wie fatal es ist, das keine substanzielle Debatte stattfindet über die Weiterentwicklung der Finanzierung der Pflege. Aus Sicht der Politik derzeit auch verständlich, warum soll man diese Baustelle eröffnen, wenn es doch noch ganz gut läuft und die Systeme (noch) funktionieren. Wenn man sich an den Reserven der Pflegeversicherung bedienen und diese erst einmal verfrühstücken kann. Aber das wird natürlich nicht auf Dauer funktionieren.