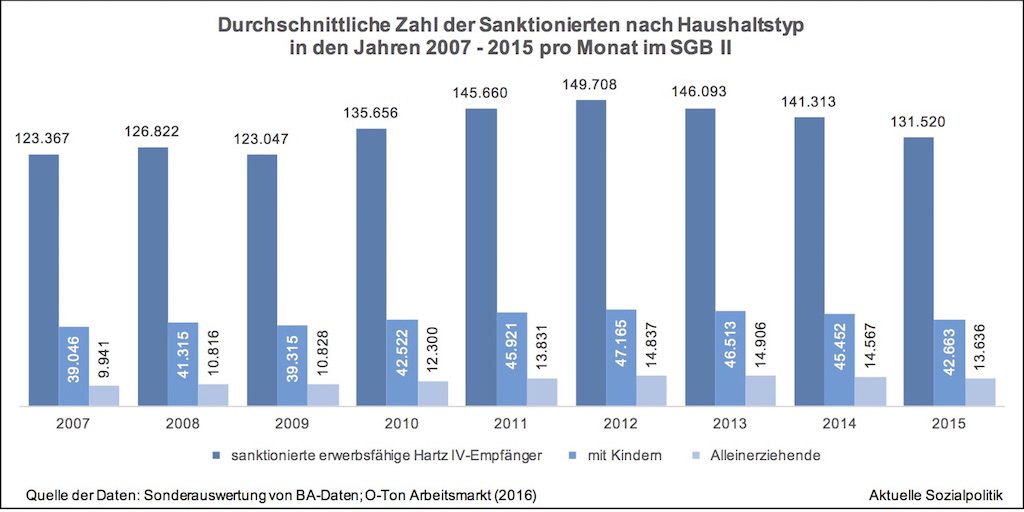

Der Hartz IV-Satz ist nun wirklich knapp bemessen. Nicht nur, aber vor allem das, was man den Kindern zugesteht, ist nach Auffassung vieler Experten deutlich zu niedrig dimensioniert. Für ein Kind bis zum 6. Lebensjahr stehen pro Tag knapp 8 Euro zur Verfügung, mit der neben den separaten angemessenen Kosten der Unterkunft alle Ausgaben für das Kind abgedeckt werden müssen. Und die Kinder leiden auch unter den Sanktionen, die gegen einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verhängt werden, weil sie mit ihm in einem Haushalt leben. Auf der Grundlage einer Sonderauswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit hat sich O-Ton Arbeitsmarkt einmal genauer das Sanktionsgeschehen angeschaut, von dem Familien mit Kindern betroffen sind. Hartz-IV-Sanktionen machen auch vor Kindern nicht Halt, so ist der entsprechende Bericht über die Ergebnisse der Datenauswertung überschrieben: »43.000 Hartz-IV-Empfängern mit Kindern haben die Jobcenter 2015 im Monatsdurchschnitt die Leistungen gekürzt, darunter 14.000 Alleinerziehende. 2.600 Betroffene mit Kindern wurden voll sanktioniert.«

Stefan Sell

Sanktionen und Mehrfachsanktionen gegen das Existenzminimum der Menschen in der Willkürzone und der Hinweis auf ein (eigentlich) unverfügbares Grundrecht

Sanktionen im Hartz IV-System sind eine existenzielle Angelegenheit, wird hier doch das staatlich gewährte Existenzminimum unterschritten oder in den Fällen der Vollsanktionierung sogar vollständig entzogen. Der eine oder andere wird sich an das berühmte Hartz IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 erinnern, denn dort hatte das höchste deutsche Gericht bereits in den Leitsätzen in aller (scheinbaren) Klarheit ausgeführt: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden« (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09).

Wenn man diese Leitsätze liest, dann kann man schon die Frage stellen, wie es möglich ist, dass dieses „unverfügbare Grundrecht“, das eingelöst werden muss, über den Weg der Sanktionierung monatelang unter das Existenzminimum abgesenkt werden kann bzw. darf. Und das BVerfG hat doch auch in dem Urteil über die Verfassungswidrigkeit der Regelleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz aus dem Jahr 2012 eine explizite Bezugnahme auf die Entscheidung aus dem Jahr 2010 vorgenommen und in den Leitsätzen gemeißelt: »Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums (vgl. BVerfGE 125, 175). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als Menschenrecht.«

Das Rentenreformdiskussionskarussell dreht sich. Die Umrisse der Folgen einer hilflos-konfusen Rentenpolitik werden erkennbar

Die Diskussion über die Zukunft der Alterssicherung hat in den vergangenen Monaten ordentlich Fahrt aufgenommen. Und der noch amtierenden Bundesregierung ist klar, dass sie vor Beginn des Wahlkampfs irgendwas machen muss, um die Wogen geglättet zu bekommen – auch unabhängig davon, dass sich die Großkoalitionäre selbst unter noch offenen rentenpolitischen Handlungszwang gesetzt haben durch den eigenen Koalitionsvertrag aus dem Dezember 2013. Darin heißt es neben den bereits abgearbeiteten Punkte, man werde die betriebliche Altersvorsorge stärken: »Sie muss auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klein- und Mittelbetrieben selbstverständlich werden. Daher wollen wir die Voraussetzungen schaffen, damit Betriebsrenten auch in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung finden.« Und für die armen Schlucker in der Rentenversicherung hatte man sich auch was vorgenommen: »Wir wollen, dass sich Lebensleistung und langjährige Beitragszahlung in der Sozialversicherung auszahlen. Wir werden daher eine solidarische Lebensleistungsrente einführen. Die Einführung wird voraussichtlich bis 2017 erfolgen.« Und mit Blick auf die noch ausstehende Renteneinheit zwischen West und Ost: »Der Fahrplan zur vollständigen Angleichung, gegebenenfalls mit einem Zwischenschritt, wird in einem Rentenüberleitungsabschlussgesetz festgeschrieben« (vgl. zu allen Zitaten Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Berlin, 14.12.2013, S. 52 f.). Offensichtlich sind da noch einige Baustellen offen.