„Aus heißer Liebe zum deutschen Volk“ – so hieß es am 26. Juni 1945 im Berliner Gründungsaufruf der Christdemokraten. Deshalb feiert die CDU ab der kommenden Woche ihren 70. Geburtstag und in einer etwas eigenen Adaption an diese Gründungsaufforderung hat sich jetzt die Junge Union zu Wort gemeldet, die Jugendorganisation der Union, immerhin mit offiziell 117.000 Mitglieder eine ziemlich große Organisation. Passend in unsere Zeit der Individualisierung wie auch der alle Lebensbereiche durchdringenden Ökonomisierung will man jetzt offensichtlich das deutsche Volk von unten unterstützen und die „heiße Liebe zum Kinderzeugen“ anreizen. Mit einem – festhalten, jetzt wird es ganz heiß – „1.000 Euro-Starterpaket für jedes neue Baby“. Wie scharf ist das denn?

Aber die Jungunionisten erweisen der immer irgendwie mitlaufenden Vorstellung, dass junge Menschen eine Präferenz für radikale Vorstellungen haben und sich gegen „die Alten“ auflehnen wollen und müssen (was empirisch spätestens seit den Shell-Jugendstudien mehr als widerlegt ist, denn dort wurde dokumentiert, dass die meisten Jugendlichen ihre Eltern als Kumpel und nette Partner wahrnehmen, was sicher nicht die Abarbeitung an den Positionen der Eltern befördert), scheinbar, aber eben nur scheinbar ihre Referenz: Sie fordern eine – aufgepasst – „radikale Reform der Familien- und Rentenpolitik“. Robert Roßmann beschreibt diese in seinem Artikel Junge Union fordert Sonderabgabe für Kinderlose.

Der JU-Chef Paul Ziemiak hat dazu einen Forderungskatalog dazu vorgelegt, der sich – man ahnt es schon – an „der“ demografischen Entwicklung abarbeitet.

Zur Rentenpolitik: Die Junge Union fordert die sofortige Abschaffung der Rente mit 63 und der JU-Chef »fordert eine grundlegende Änderung des Rentensystems. „Es muss eine Verknüpfung zwischen Renteneintrittsalter und Lebenserwartung geben“, sagt Ziemiak. Wenn die Lebenserwartung steige, verlängere sich bisher auch die Bezugsdauer der Rente, ohne dass die Versicherten dafür höhere Beiträge eingezahlt hätten … Die Junge Union wolle, dass zwei Drittel der zusätzlichen Lebenszeit angerechnet werden.«

Nur eine von vielen möglichen kritischen Anmerkungen zu dieser Forderung, die ja nicht wirklich von den jungen Unionisten kommt, sondern die haben copy und paste gemacht beim Institut der deutschen Wirtschaft, bei Professor Sinn und anderen bis hin zu einem Teil der „fünf Wirtschaftsweisen“, die genau so eine Regelung seit längerem einfordern. Hier an dieser Stelle nur der eine Hinweis: Die Forderung kommt für viele auf den ersten Blick so plausibel daher, denn das leuchtet doch ein: Wenn die Lebenserwartung weiter ansteigt und man länger Rente bezieht, dann kann man doch einen Teil der gewonnenen Lebenserwartung dafür einbringen, über Arbeit die Beiträge (und Steuern) zu erwirtschaften, die man braucht, um das zu finanzieren. Genau so argumentiert die Junge Union in Person ihres Vorsitzenden Paul Ziemiak: „Wenn beispielsweise die durchschnittliche Lebenswartung der Jahrgänge von 1985 bis 1990 um drei Monate steigt, muss das Renteneintrittsalter für diese Jahrgänge um zwei Monate steigen“, so wird er zitiert. Schon mal was vom Unterschied zwischen Durchschnitt und Streuung der Originalwerte gehört? Ein Durchschnittswert kann zuweilen mehr verschleiern als Information verdichten, vor allem, wenn die Ausgangswerte sehr stark streuen um den Durchschnittswert. Und genau hier haben wir ein Riesenproblem bei dem durchschnittlichen Anstieg der Lebenserwartung. Der geht nämlich so: Bei der oberen Hälfte ist der Anstieg nicht drei Monate, sondern vielleicht fünf oder sechs, ganz oben noch mehr. Aber in der unteren Hälfte sind es nicht drei, sondern zwei, ganz unten vielleicht nur ein Monat oder gar keiner. Wenn wir jetzt aber eine anscheinend plausibel daherkommende Regelbindung haben, nach dem Muster ausgehend vom Durchschnitt drei Monate mehr = 2 Monate mehr beim gesetzlichen Renteneintrittsalter, dann ist die relative Belastung oben viel geringer als unten und unten erweist sich aufgrund der Streuung der Werte eine solche Regelung als das, was sie wohl auch sein soll: Eine richtig harte Rentenkürzung, denn man darf nicht vergessen, dass das Erreichen der Regelaltersgrenze verbunden ist mit der Abschlagsregelung im Rentenrecht, also alle, die es nicht bis dahin schaffen, werden mit lebenslangen Abschlägen bei ihrer – dann auch noch zumeist an sich niedrigeren – Rente belastet.

Zur „Familienpolitik“: »Die JU verlangt außerdem die Umwandlung des Ehegattensplittings in ein Familiensplitting. „Wir wollen nicht nur eine Erhöhung der Freibeträge, sondern ein echtes Familiensplitting“, sagt Ziemiak. Die steuerliche Entlastung durch das Splitting solle sich also – anders als bisher – mit der Zahl der Kinder erhöhen.«

Nun gibt es diese Debatte schon lange und es handelt sich hier ebenfalls um keinen neuen Ansatz, sondern erneut haben die jungen Leute einfach nur abgeschrieben – aus dem Wahlprogramm der eigenen Mutterpartei. Die hat das 2013 bei der Bundestagswahl in ihrem Programm drin stehen gehabt. Eine „radikale“ Erweiterung besteht wohl darin, dass man ein „echtes“ Familiensplitting“ fordert und nicht „nur“ eine Anhebung der Freibeträge. Hier nur einige wenige Aspekte aus der kritischen Auseinandersetzung allein schon mit dem Modell der höheren Freibeträge, die von Richard Ochmann und Katharina Wrohlich 2013 in ihrem Aufsatz Familiensplitting der CDU/CSU: Hohe Kosten bei geringer Entlastung für einkommensschwache Familien vorgetragen wurden. Familien mit geringen Einkommen werden unterdurchschnittlich bis gar nicht entlastet. Je höher das (zu versteuernde) Einkommen, desto größer ist die Entlastung, was der Mechanik des Steuersystems geschuldet ist. Logischerweise und nicht vermeidbar bedeutet das, dass wenn man die Freibetragslogik mit der Zahl der Kinder koppelt, dass dann in den oberen Haushaltseinkommen richtig viel ankommt für deren Kinder, während es unten sehr viel weniger bis gar nichts wäre. Die notwendigen finanziellen Ressourcen für eine solche steuerliche Entlastung wären enorm. Und Oschmann/Wrohlich weisen darauf hin: »Generell haben alle Splittingmodelle den gravierenden Nachteil, dass sie dem familienpolitischen Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entgegenwirken.«

Aber die Jungunionisten fordern nicht nur, sondern wie es sich heutzutage gehört, man liefert den Hohepriestern der Religion von der „schwarzen Null“ und einem schuldenfreien Haushalt gleich auch schon das passende Opfer der Gegenfinanzierung der Geld kostenden Vorschläge. Und was schlägt die Junge Union hier vor – um das gleich scheinbar „familienpolitisch“ zu ummänteln?

»Kinderlose sollen eine Sonderabgabe in Höhe von einem Prozent des Bruttoeinkommens zahlen.«

Man hat die Stimmen schon im Ohr, die auf eine gruppenbezogene Diskriminierung hinweisen werden. Der JU-Chef hält dagegen: „Das wäre keine Benachteiligung, sondern nur ein Ausgleich“, so wird er zitiert. Ausgleich für was bitte? Die Argumentation von Ziemiak geht so: »Eltern hätten enorme Ausgaben, die Kinderlose nicht hätten. Wegen der Mehrwertsteuer auf diese höheren Ausgaben würden Eltern bisher auch steuerlich schlechter gestellt als Kinderlose.« Aber auch daran ist gar nichts Neues, denn bereits vor drei Jahren hatten Bundestagsabgeordnete aus der Union genau diese Forderung zur Diskussion gestellt: »Die Abgeordneten hatten vorgeschlagen, Kinderlose vom 25. Lebensjahr an mit einem Prozent ihres Einkommens zur Kasse zu bitten. Die Abgabe sollte nach der Anzahl der Kinder gestaffelt werden. Kinderlose müssten voll zahlen, Eltern mit einem Kind die Hälfte, Eltern mit mehreren Kindern nichts.«

Auch das hat sich nicht ohne Grund nicht durchgesetzt, der vielleicht am Anfang vorhandene Charme einer gewissen Logik, „die“ Kinderlosen zahlen mehr als die armen mit Kindern belasteten Familien schmilzt wie die Butter in der Sonne, wenn man berücksichtigt, dass „die“ Kinderlosen dann zusätzlich belastet werden sollen für den Ausgleich einer höheren Steuerbelastung der Familien, obgleich die doch in dem Modell der Union parallel massiv entlastet werden sollen über das Familiensplitting.

Abschließend sind wir wieder am Anfang angekommen, denn die Junge Union fordert »die Einführung eines „Starterpakets“ für Eltern. Sie sollen für jedes Kind, das geboren wird, 1000 Euro vom Staat als Erstausstattung erhalten.« Super. Aber mal ehrlich – unabhängig von der Tatsache, dass es viele einkommensschwache Familien gibt, für die 1.000 Euro bei der Geburt eines Kindes mehr als hilfreich sein könnte: Von einer Begrenzung des „Starterpakets“ auf die, die materiell wirklich in schwierigen Verhältnissen sind, liest man nichts. Das „Starterpakekt“ sollen alle bekommen, also auch die Haushalte, die nun wirklich nicht angewiesen sind auf diesen Betrag. Und davon gibt es Gott sei Dank immer noch sehr viele in unserem Land. Was soll das? Will man perspektivisch die Premium-Hersteller von Kinderwägen pampern über diesen Betrag, den die Eltern dann in ein noch hipperes Modell reinvestieren werden? Vielleicht ist das aber auch ein geniales Programm zur Stärkung der Binnennachfrage.

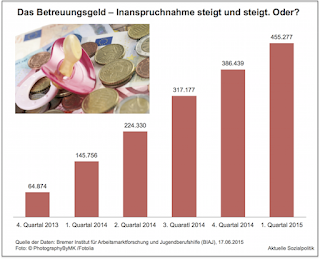

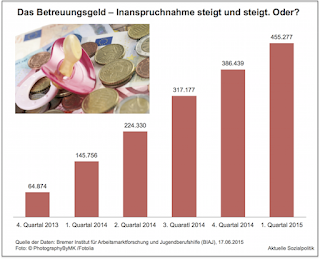

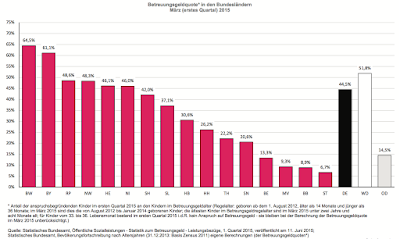

Halt – alle würden die 1.000 Euro bekommen? Es steht zu befürchten, dass das in einer Hinsicht wieder nicht gelten würde: Für die, die einen solchen Betrag am nötigsten hätten. Also die Eltern im Grundsicherungsbezug. Erinnern wir uns an dieser Stelle an das „Betreuungsgeld“, das von den Befürwortern ausdrücklich als eine Honorierung der elterlichen Erziehung- und Betreuungsleistung zu Hause herausgestellt wurde, deshalb würden auch alle in den Genuss dieser Leistung kommen, also einkommensabhängig. Und tatsächlich ist es auch so, dass auch sehr einkommensstarke Haushalte die 150 Euro überwiesen bekommen – alle, aber nicht die „Hartz IV-Eltern“, denn bei denen wird das Betreuungsgeld vollständig angerechnet auf ihren Anspruch auf SGB II-Leistungen, mithin verrechnet. Sie gehen leer aus. Es steht zu befürchten, dass der gleiche Mechanismus zuschlagen würde beim „Starterpaket“.

Ach, jede Gesellschaft hat die Jugend, die sie verdient, könnte man jetzt bilanzieren. Oder anders: Entweder mal richtig auf die Pauke hauen und was Großes fordern oder aber wenn man sich schon so klein macht, dass man passungsfähig zu werden hofft, dann muss man sich eben auch messen lassen an Sorgfältigkeit beim Denken und entsprechendem Tiefgang beim Verfassen von Forderungen. Aber vielleicht wollte man einfach auch nur mal wieder in die Medien.