Ausgerechnet am Tag der Arbeit wurde man mit solchen Meldungen konfrontiert: Verdi besorgt: Tarifvertrag gilt für immer weniger Einzelhändler. Die Gewerkschaft Verdi warnt vor den Folgen der abnehmenden Tarifbindung im Einzelhandel. Nur noch etwa 14 Prozent der Unternehmen und 30 Prozent der 490.000 Beschäftigten im Einzelhandel in Baden-Württemberg unterliegen der Tarifbindung. Noch 2010 seien es 35 Prozent der Firmen und 41 Prozent der Branchen-Mitarbeiter gewesen. Bernhard Franke, Verhandlungsführer der Gewerkschaft in den Tarifgesprächen, die gerade in Baden-Württemberg laufen, wird dann mit den Worten zitiert: »Es wäre … sinnvoll, die bis 2000 gültige Allgemeinverbindlichkeit wieder einzuführen – damals galten die Vorgaben für alle Firmen der Branche.« Er legt damit den Finger auf eine klaffende Wunde. Gerade am Beispiel des Einzelhandels kann man studieren, was in Branchen passiert, in denen die Personalkosten oftmals der einzige relevante Kostenfaktor sind, an dem man noch schrauben kann in einem Umfeld stark ausgeprägten Wettbewerbs und keine allgemeine Tarifbindung (mehr) existiert. Die betriebswirtschaftlichen Vorteile, die man sich verschaffen kann, wenn man aus der Tarifbindung ausschert bzw. dieser gar nicht erst beitritt im Vergleich zu den weiterhin tarifgebundenen Unternehmen können erheblich sein und stellen einen enormen Anreiz dar, diesen Weg auch einzuschlagen. Vor allem, wenn die Gewerkschaft gleichzeitig auf der Ebene des Organisationsgrades nicht über eine entsprechende Stärke verfügt, die beispielsweise eine Streikdrohung für die Arbeitgeberseite realistisch erscheinen lässt.

Tarifverträge

Gewerkschaften: Zwischen Auslaufmodell und Renaissance. Ein Spaziergang zwischen tariflosen Welten, dem Hoffen auf staatliche Stützräder und den Insidern der guten alten Tarifvertragswelt

Jetzt laufen sie wieder, die Gewerkschaften. Und dann werden die mehr oder weniger üblichen Reden zum Tag der Arbeit gehalten, danach gibt es mehr oder weniger leckeres Essen und das obligatorische Kulturprogramm. Die meisten Werktätigen hingegen werden wie in den Jahren zuvor den Tag nutzen wie andere gesetzliche Feiertage auch, zum Ausschlafen, Motorradfahren, Kurzurlaub machen oder was auch immer man mit seiner freien Zeit so anfängt. Same procedure as every year und dennoch immer wieder Anlass, einen Blick auf die Lage der Gewerkschaften und der vielgestaltigen Entwicklungen dahinter zu werfen. Was natürlich nur exemplarisch geleistet werden kann. Bereits vor genau einem Jahr wurde ein vergleichbarer Aufschlag an dieser Stelle versucht – vgl. dazu den Beitrag Am Tag danach. Einige kritische Gedanken zum Tag der Arbeit und der (Nicht-)Zukunft der Gewerkschaften vom 2. Mai 2016.

Das, was heute an vielen Orten in Deutschland begangen wird, ist ein über lange Zeiträume gezähmter und in der Ausformung als gesetzlicher Feiertag (und häufig mit Reden staatstragender Politiker garnierter) gleichsam staatlich legitimierter (und damit geschrumpfter) „Kampftag der Arbeiterklasse“, wobei auch die „Arbeiterklasse“ eben nicht mehr das ist, was Teile von ihr waren, als man diese Veranstaltung in die Welt gesetzt hat. Wenn wir über den heutigen „Tag der Arbeit“ sprechen, dann handelt es sich um eine Angelegenheit mit einer sehr langen Tradition. Im Juli 1889 beschloss ein internationaler Arbeiterkongress in Paris, am 1. Mai 1890 Kundgebungen für die Durchsetzung seiner Forderungen abzuhalten – ein Jahr zuvor hatte bereits der amerikanische Arbeiterbund einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der wiederum ging auf die Ereignisse rund um den 1. Mai 1886 in den USA zurück, als es einen mehrtägigen Streik für den Achtstundentag gab, mit dem Haymarket-Massaker im Mittelpunkt. Aber man muss noch weiter zurück gehen: Seinen eigentlichen Ursprung als »Tag der Arbeit« hat der 1. Mai in der britischen Kolonie Victoria, dem heutigen Australien. Dort hatten die Arbeiter mit einem eintägigen Streik im Jahr 1856 den Achtstundenarbeitstag erkämpft.

Dass der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag geworden ist, muss mit Blick auf Deutschland durchaus mit einer verstörenden historischen Verknüpfung gesehen werden. Während Anläufe in diese Richtung in der Weimarer Republik mit Ausnahme des 1. Mai 1919 erfolglos geblieben sind, änderte sich das mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten: Der 1. Mai wurde ab 1933 durch die Nationalsozialisten zum gesetzlichen Feiertag. Das aus nur zwei Paragrafen bestehende Reichsgesetz vom 10. April 1933 benannte ihn als „Tag der nationalen Arbeit“. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften in Deutschland gleichgeschaltet und die Gewerkschaftshäuser gestürmt. Im Jahr 1934 wurde der 1. Mai durch eine Gesetzesnovelle zu einem „Nationalen Feiertag des deutschen Volkes“ erklärt.

Seitdem ist eine Menge Wasser den Rhein runtergeflossen, aber die Maikundgebungen gibt es immer noch, auch wenn sich ihr Charakter naturgemäß stark verändert hat. So wie auch die Themen und Herausforderungen der Gewerkschaften. Während der „kleine Volksfest-Charakter“, den die Kundgebungen bei uns mittlerweile haben, von manchen Kritikern gerissen wird, gibt es in anderen Ländern sicher viele Menschen, die dich so einen Charakter gerne wünschen würden, sind sie doch bei den Versuchen, von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen, brutalen staatlichen Übergriffen ausgesetzt, man schaue sich nur an, was in diesem Jahr den aufrechten Gewerkschaftern passiert, die in der Türkei versuchen zu demonstrieren (vgl. beispielsweise Meldungen wie diese: Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten vor).

Aber springen wir auf eine grundsätzliche Ebene und rufen die Frage auf – haben die Gewerkschaften (mit oder ohne ihren Feiertag) überhaupt noch eine relevante Zukunft? Steht nicht ein Teil der Kritik an dem ritualisierten, für manche erstarrten Umgang mit diesem Tag für eine grundsätzliche Infragestellung der Gewerkschaften an sich?

Für die Kapitalseite ist das sowieso klar und die ihnen nahestehenden Schreiber in den Zeitungen entfalten das dann entsprechend. Das geht dann bei einigen um Anerkennung dieses Lagers heischenden Vertretern sogar so tief runter, dass beispielsweise Dietrich Creutzburg seinen Kommentar in der FAZ unter diese Überschrift stellt: Das Ende der Gewerkschaften. Es gibt bekanntlich Thesen und steile Thesen. Und die Sichtweise des Redakteurs ist eindeutig eine sehr steile These, denn er behauptet doch scheinbar (?) allen Ernstes, die Arbeiterbewegung »löst sie sich gerade selbst auf. Die Verwischung zwischen grundgesetzlich geschützter Tarifautonomie und profanem Lobbyismus wird ihr Untergang.« Solche „Diagnosen“ kann man nicht wirklich weiter verfolgen.

Hingegen einen anderen Beitrag des gleichen Verfassers schon, in dem er einen Blick wirft auf eine wichtige Kennzahl einer Mitglieder-Organisation: den Organisationsgrad, also der Anteil der Arbeitnehmer, die dann auch als Mitglied in einer Gewerkschaften mitmachen (oder zumindest Beiträge zahlen): Weniger als jeder Fünfte ist Gewerkschafter, so hat er den Artikel dazu überschrieben. Das legt natürlich schon den Finger auf eine offene Wunde der Gewerkschaftsbewegung.

»Im Durchschnitt aller Branchen und Tarifbereiche waren 18,9 Prozent der Beschäftigten im Jahr 2015 Mitglied einer Gewerkschaft«, zitiert er eine Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die sich – das muss man bedenken – auf Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) beziehen, also Umfrage- und nicht tatsächlichen Mitgliederdaten (vgl. dazu Adam Giza und Hagen Lesch (2017): Gewerkschaften: Verankerung ausbauen. IW-Kurzberichte 34/2017, Köln). »Insgesamt ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Vergleich zum Jahr 2011 zwar leicht gestiegen. Doch gehen die Zuwächse vor allem auf das Konto des DBB Beamtenbundes, während der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit seinen acht Branchengewerkschaften Mitglieder verloren hat.«

»Wie die Auswertung zum Organisationsgrad weiter zeigt, gehören jüngere Beschäftigte deutlich seltener einer Arbeitnehmervertretung an als ältere. In der Altersgruppe bis 40 Jahre lag der Anteil unter 14 Prozent. Allein die „Generation 50plus“ zieht den Durchschnittswert nach oben: In der Altersgruppe von 51 Jahren bis zum Ruhestand waren 25,9 Prozent der Beschäftigten Mitglied einer Gewerkschaft. Zugleich sind Frauen und Teilzeitkräfte zu deutlich geringeren Anteilen gewerkschaftlich organisiert als Männer und Vollzeitbeschäftigte. Deren Organisationsgrade liegen knapp über 20 Prozent.«

Die Gewerkschaften sind angesichts dieser Herausforderungen nicht untätig. Das IW dazu: »Die im DGB zusammengeschlossenen acht Einzelgewerkschaften versuchen schon seit Jahren, diese strukturellen Probleme zu lösen. Die Strategien reichen vom Konzept der basisdemokratischen „Mitmachgewerkschaft“, wie es die IG Metall praktiziert, bis zum „Organisieren am Konflikt“, was die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di versucht. Ergänzt wird dies durch gezielte Investitionen in Kampagnen und aktive Mitgliederwerbung. Die verschiedenen Aktivitäten zahlen sich aus. Die IG Metall verzeichnet schon seit Jahren leichte Mitgliedergewinne und ver.di hat den Mitgliederrückgang immerhin bremsen können. Besser sieht es bei den durchsetzungsstarken Berufsgewerkschaften wie der Vereinigung Cockpit, der Ärztevertretung Marburger Bund oder der Lokführergewerkschaft GDL aus. Sie verzeichnen mit ihrer berufsgruppenspezifischen Tarifpolitik schon seit Jahren eine positive Mitgliederentwicklung.«

Adam/Lesch (20917) bilanzieren in ihrer Analyse: »Trotz dieser Erfolge ist die die Verankerung der Gewerkschaften in der deutschen Arbeitnehmerschaft insgesamt schwach.« Das habe Folgen und die beiden formulieren – gleichsam aus der Perspektive der „Gegnerbeobachtung“ – einige Empfehlungen:

»In vielen Dienstleistungsbranchen und im Handwerk wirkt sich dies auch auf die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften aus – mit enormen Auswirkungen auf das Tarifsystem. Denn wo die Gewerkschaften nicht mehr präsent und durchsetzungsfähig sind, sind auch keine Arbeitgeberverbände mit Tarifbindung als „Gegenverbände“ … mehr notwendig. Es kommt zu einem Regelungsvakuum, das vom Gesetzgeber ausgefüllt wird, zum Beispiel durch den gesetzlichen Mindestlohn oder durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Einige Gewerkschaften rufen immer lautstärker den Staat zu Hilfe, um Tarifverträgen zu mehr Durchsetzungskraft zu verhelfen. Solche Rufe sind nichts anderes als ein Eingeständnis der eigenen Ohnmacht. Denn durch die staatliche Erstreckung von Tarifverträgen lässt sich allenfalls deren Geltungsbereich ausweiten. Neue Mitglieder gewinnen die Gewerkschaften dadurch aber nicht. Ohne eine bessere Verankerung in der Arbeitnehmerschaft erodiert die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie. Dies zu verhindern, ist die eigentliche Kernaufgabe der deutschen Gewerkschaften.«

Die beiden Autoren aus dem arbeitgebernahen Institut sprechen eine durchaus gewichtige strategische Grundsatzfrage an: Sollen die Gewerkschaften noch stärker auf staatliche Schützenhilfe setzen? Auch wenn derzeit die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns seitens der Gewerkschaften als „großer Erfolg“ vor sich hergetragen wird – es gab mal Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückreichen, als die Gewerkschaften eine gesetzliche Lohnuntergrenze vehement abgelehnt haben, da es sich um einen staatlichen Eingriff in die Lohnfindung und Tarifautonomie handelt. Dass man mittlerweile eine solche Intervention des Staates begrüßt und mit Blick auf das gesamte tarifliche Regelwerk ein deutliches Mehr an staatlichen Stützrädern fordert, kann man angesichts der in bestimmten Branchen und Regionen weit verbreiteten Tariflosigkeit nachvollziehen, man kann und muss das aber immer auch diskutieren als ein Eingeständnis der fundamentalen Organisationsschwäche.

Weit aus dem Fenster gelehnt hat sich Frank Bsirske: Verdi-Chef fordert stärkere Tarifbindung, berichtet beispielsweise das Handelsblatt:

„In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass durch Neugründungen von Gesellschaften der Ausstieg aus der Tarifbindung komfortabel gelingt und Tarifflucht erleichtert wird“, sagte Bsirske. Er forderte: „Dem würde ein Riegel vorgeschoben, wenn Tarifverträge kollektiv nachwirken würden, bis sie durch einen neuen Tarifvertrag ersetzt sind.“ Zudem müsse es leichter werden, Tarifverträge bei niedriger Bindung für ganze Regionen oder Branchen für allgemeinverbindlich zu erklären.

Offensichtlich geht es hier um das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen (vgl. dazu auch den Blog-Beitrag Von der besonderen Bedeutung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen am Beispiel der Bauwirtschaft (und darüber hinaus) vom 8. Januar 2017). Wie immer im tarif- und darüber hinausgehenden politischen Leben hat eine Medaille zwei Seiten. Es gibt gute Argumente für eine Stärkung der Tarifbindung auch über die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) von Tarifverträgen. Gerade hier wurde in zahlreichen Beiträgen über die Zustände im Einzelhandel immer wieder darauf hingewiesen, dass die Probleme begonnen und sich beschleunigt haben, als im Jahr 2000 der bis dahin allgemeinverbindliche Tarifvertrag im Einzelhandel, an den sich alle Unternehmen halten musste, auf Druck der Arbeitgeberseite von der damaligen rot-grünen Bundesregierung aufgehoben wurde. Vgl. zu diesem möglichen Ansatz ausführlicher den Beitrag Jenseits der Einzelfälle: Die sich selbst beschleunigende Verwüstungsmechanik von abnehmender Tarifbindung im Einzelhandel, gnadenlosem Verdrängungswettbewerb und dem Hamsterrad der Personalkostenreduzierung. Plädoyer für eine Wiederherstellung der Ordnungs- und Schutzfunktion des Tarifsystems gegen die „Rutschbahn nach unten“ durch Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge vom 5. August 2015.

Aber man muss auch die Kehrseite des Ansatzes sehen: Es handelt sich um ein „Geschäft zu Lasten Dritter“, es ist ein ziemlich harter Eingriff in Vertragsfreiheit und letztendlich kann es durchaus sein, dass man mit einem gut gemeinten Ansatz das Gegenteil erreicht, also man will die Tarifbindung stärken (was man tatsächlich schafft), zugleich aber höhlt man den einen Teil der Basis, also die gewerkschaftliche Organisation, weiter aus, weil ja das Regelwerk nicht mehr wie ansonsten selbst erkämpft werden muss, sondern „von oben“ allen Beschäftigten zugeführt wird.

Man muss die Forderungen bzw. die Suche nach Möglichkeiten einer (wieder) stärkeren Tarifbindung auch sehen vor dem Hintergrund tatsächlicher Ausformungen von Tarifflucht und sich ausbreitender Tariflosigkeit gerade in Bereichen der Wirtschaft, in denen die Beschäftigung wächst. Mit Beispielen aus dieser ruhen Teilwelt des Arbeitsmarktes kann man Bibliotheken füllen. Hier nur einige wenige Impressionen aus der aktuellen Frontberichterstattung:

Beispiel Flüchtlingsbetreuung: »Sie haben sich reingehängt, um geflüchteten Menschen in Deutschland einen guten Start zu ermöglichen. Doch gedankt wird es ihnen nicht: Alle 60 Beschäftigten, die für die Johanniter Unfall-Hilfe in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Oerlinghausen tätig waren, haben zum 31. Januar ihre Stelle verloren. Der neue Betreiber – die tariflose DRK Betreuungsdienste Westfalen-Lippe gGMbH – weigerte sich, auch nur einen Beschäftigten zu übernehmen«, so der Artikel Für Flüchtlinge engagiert – und abserviert von Daniel Behruzi. Es ist ein in mehrfacher Hinsicht bezeichnendes Beispiel für die Wild-West-Methoden, mit denen es Gewerkschafter zu tun haben. Man muss sich klar machen, was hier passiert:

Die DRK Betreuungsdienste Westfalen-Lippe seien 2012 offensichtlich nur zu dem Zweck gegründet worden, bei solchen Ausschreibungen Dumpingangebote abzugeben. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gilt dort nicht, stattdessen orientiert sich die Bezahlung am Tarifvertrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für das Hotel- und Gaststättengewerbe. »Eine Flüchtlingseinrichtung ist aber kein Hotel und auch keine Gaststätte«, betont der NGG-Geschäftsführer in der Region Detmold-Paderborn, Armin Wiese. Offensichtlich missbrauche das Rote Kreuz den NGG-Tarif, »um sich immense Wettbewerbsvorteile gegenüber tarifgebundenen Wohlfahrtsverbänden und Trägern zu verschaffen«.

Das hat handfeste Folgen hinsichtlich der daraus resultierenden Lohnunterschiede: »So verdient beispielsweise ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin mit Berufserfahrung bei der DRK-Tochter monatlich über 500 Euro weniger als im TVöD, an dem sich die Bezahlung bei den Johannitern orientiert.«

Man könnte jetzt an dieser Stelle eine Menge anmerken zu den strukturellen Problemen, die sich in diesem hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung so wichtigen Bereich der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen auftun. Da wäre dann auch die gerade in der Pflege und im Kita-Bereich so problematische Tatsache zu nennen, dass die kirchlich gebundenen Arbeitgeber ihre Beschäftigte (dort als „Dienstnehmer“ bezeichnet) vom Streikrecht ausschließen können und bislang auch dürfen, was den Gewerkschaften ihr letztes, aber notwendiges Schwert aus der Hand schlägt.

Beispiel Kulturkampf amerikanischer Konzerne gegen Gewerkschaften und Tarifverträge an sich: Der seit Jahren andauernde und mittlerweile irgendwie an eine Donquichotterie erinnernde Kampf von Verdi gegen Amazon hinsichtlich einer tarifvertraglichen Rahmung der Arbeit in den Verteilzentren des Konzerns ist sicher ein prominentes Beispiel für die Probleme, in Unternehmen, die einer US-amerikanischen Firmenkultur folgen müssen, deutsche Standards durchzusetzen. Bislang beißt sich Verdi hier die Zähne aus. Aber auch in anderen Bereichen haben es selbst an sich starke Industriegewerkschaften mit Tarifverweigerungspolitik zu tun. Man nehme als aktuelles Beispiel nur die IG Metall und das amerikanische Unternehmen Tesla.

„Teslas Mission ist die Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu nachhaltiger Energie“ steht auf der Website des Unternehmens. Der Elektroautohersteller aus Kalifornien inszeniert sich gern als sauberer Ökokonzern, der an der Mobilität der Zukunft arbeitet. Mit Elon Musk verfügt Tesla auch noch über einen charismatischen Visionär als Chef, der dieses Image nach außen vertritt – so die Einleitung des Artikels In die Zukunft lieber ohne Tarif. Es geht um einen Tarifkonflikt bei der Ende 2016 erworbenen Konzerntochter Tesla Grohmann Automation. In dem Betrieb im rheinland-pfälzischen Prüm mit 680 Mitarbeitern wird ein Tarifvertrag gefordert. Das erworbene Unternehmen in Deutschland ist für Tesla von Bedeutung: »Grohmann baut automatisierte Maschinen für die Fahrzeugproduktion. Für Tesla sind die Anlagen unter anderem bei der Fertigung eines neuen Modells wichtig, die im Sommer anlaufen soll. Bisher baute Tesla nur Fahrzeuge im oberen Preissegment. Das „Model 3“ soll mit einem kolportierten Kaufpreis von etwa 30.000 Euro für eine breite Kundschaft erschwinglich sein und könnte dem wachsendenen Markt für Elektromobilität einen Schub geben.«

Die IG Metall fordert eine Arbeitsplatzgarantie für alle Mitarbeiter und eine „gerechte Entlohnung.“ Derzeit liege das Lohnniveau um etwa 25 bis 30 Prozent unter dem Tarifgehalt. Tesla lehnt Tarifverhandlungen explizit ab. Man versucht offensichtlich, die Belegschaft mit einem Spaltpilz zu infizieren, wie man diesem Artikel entnehmen kann: Tesla fährt in Prümer Werk weiter auf hartem Kurs: Zunächst betont das Unternehmen, dass man die Bedingungen für die Beschäftigten in Prüm verbessern wolle, denn die bestehende Vergütung sei „nicht angemessen“.

»Betriebsbedingte Kündigungen bis Ende April 2022 habe man mit einer Ergänzung in den Arbeitsverträgen ausgeschlossen. Von der nächsten Abrechnung an sollen alle Mitarbeiter 150 Euro brutto mehr erhalten, hinzu komme eine Einmalzahlung von 1000 Euro netto mit der Abrechnung im April – plus Tesla-Aktien im Wert von 10 000 Euro.«

Eine Einbeziehung der Gewerkschaft wird kategorisch abgelehnt, man wolle das selbst mit den Mitarbeitern regeln. Das Ergebnis der Strategie des Unternehmens überrascht nicht: »Die Belegschaft ist gespalten: Einerseits sorgen sich viele, dass die Initiative der IG Metall dem Unternehmen schaden könne, auf der anderen Seite unterstützen etliche Mitarbeiter den Vorstoß.«

Beispiel Kontraktlogistik – unter das große Dach des Flächentarifvertrags, ansonsten weiter mit dem „Häuserkampf“: Hier werden wir mit einem ganz spannenden Fallbeispiel aus der neuen Tarifwelt konfrontiert, das zudem eine an sich starke und organisatorisch gut aufgestellte Gewerkschaft betrifft und deren Probleme verdeutlichen kann. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die IG Metall, die in den Unternehmen der Automobilindustrie und des Maschinenbaus für die dort Beschäftigten gute Tarife hat aushandeln können. Die Reaktion der Arbeitgeberseite – zuerst die Expansion der Leiharbeit und seit einigen Jahren verstärkt die Inanspruchnahme von Werkverträgen. Mit fatalen Folgen für die vergleichsweise gut abgesicherten Stammbelegschaften, denn die Werkvertragsunternehmen haben sich immer tiefer in die Kernprozesse der Unternehmen gefressen und dort einen Verdrängungsprozess ausgelöst (vgl. dazu ausführlicher die Studie von Tim Obermeier und Stefan Sell (2016): Werkverträge entlang der Wertschöpfungskette. Zwischen unproblematischer Normalität und problematischer Instrumentalisierung, Düsseldorf 2016). Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Unternehmen der „Kontraktlogistik“ (die eigentlich „nur“ für den Transport zuständig sind bzw. waren, mittlerweile liefern sie Vorprodukte ans Fließband, stellen Bauteile für die Produktion zusammen oder mischen sogar in der Montage mit). Für die ist bzw. war eigentlich Verdi zuständig. Aber die IG Metall wollte diese Unternehmen unter ihr tarifvertragliches Dach holen – nach dem Motto, wenn die Arbeitgeber in Teilbereichen in die (günstigere) Kontraktlogistik flüchten, dann holen wir uns diese Unternehmen und die dort beschäftigten Arbeitnehmer eben wieder zurück. Das hat zu einer längeren Auseinandersetzung mit der eigentlich zuständigen Gewerkschaft verdi geführt (vgl. zu dieser Geschichte Werkverträge als echtes Problem für Betriebsräte und Gewerkschaft. Und eine „doppelte Tariffrage“ für die IG Metall vom 24. September 2015 sowie vom 14. Januar 2016 der Beitrag Wenn unterschiedlich starke Arme das Gleiche wollen, sich erst in die Haare kriegen und dann doch miteinander kooperieren. Eine Fortsetzungsgeschichte aus der Gewerkschaftswelt).

Die Antwort der IG Metall ist aus deren Sicht konsequent und hat auch für die Beschäftigten bei den Kontraktlogistikern, die man in einer ersten Phase seitens der IG Metall „erobert“ hat, ganz handfeste Verbesserungen ermöglicht, wie Frank Specht in seinem Artikel IG Metall setzt ihren „Häuserkampf“ fort berichtet:

»Tatsächlich hat die IG Metall bei großen Serviceunternehmen wie Imperial Automotive Logistics in Osnabrück, Rudolph Logistik in Wolfsburg, der Schenker AG in Hannover oder Schnellecke in Hannover Tarifverträge erkämpft. Anfang Dezember vergangenen Jahres war nach mehreren Warnstreiks eine Einigung mit dem Audi-Kontraktlogistiker Scherm in Ingolstadt gelungen. Dort steigen die Löhne nun um insgesamt vier Prozent, außerdem führt das Unternehmen ein transparentes Eingruppierungssystem analog zur Metall- und Elektroindustrie ein. Mit dem Haustarifvertrag beim Logistiker Schnellecke, der unter anderem bei Volkswagen unter Vertrag steht, hat die IG Metall nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Stundenlöhne um 11,6 Prozent und eine Arbeitszeitverkürzung von 39 auf 37,5 Wochenstunden durchgesetzt.«

Trotz aller Erfolge auf der Ebene von einzelnen Unternehmen – das strategische Ziel der IG Metall war (und bleibt) die Einbindung der gesamten Kontraktlogistik in ein tarifliches Regelwerk. Dieser weiter gefasste Ansatz hat zwischenzeitlich einen Dämpfer erhalten: Die Gespräche mit dem Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall sind nun nach vier Verhandlungsrunden gescheitert. Nun soll der „Häuserkampf“ bei den Logistikern fortgesetzt werden.

Auf der anderen Seite muss man eben auch die primär über betriebswirtschaftlichen Druck vorangetriebenen Spaltungslinien erkennen, die es zwischen den Stammbelegschaften (bzw. genauer: deren Vertreter und den Gewerkschaften) und den Outsidern geben kann und gibt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die schnelle Reaktion der IG Metall auf den Wunsch der Arbeitgeber, die gesetzlich mögliche massive Verlängerung der an sich auf maximal 18 Monate begrenzten Leiharbeit tarifvertraglich umzusetzen (vgl. dazu den Beitrag Wenn die Leiharbeiter in der Leiharbeit per Tarifvertrag eingemauert werden und ein schlechtes Gesetz mit gewerkschaftlicher Hilfe noch schlechter wir vom 19. April 2017).

Fazit: Schon diese wenigen Beispiele können aufzeigen, wie heterogen die Herausforderungen sind, denen sich Gewerkschaften heute ausgesetzt sehen. Wenn man ins Detail geht, dann wird erkennbar, wie groß und schwierig die Anforderungen sind, mit denen gewerkschaftliche Arbeit heute konfrontiert ist. Da helfen wohlfeile Blicke von oben nur begrenzt, auch wenn es neben der Dauerinfragestellung von Gewerkschaften aus dem Arbeitgeberlager auch positiv stimmende bzw. unterstützende Wortmeldungen gibt (vgl. beispielsweise den Beitrag Aufstieg im Niedergang von Marcel van der Linden: »Die globale Gewerkschaftsbewegung ist geschwächt. Doch es gibt Anzeichen einer Erneuerung. Arbeitskämpfe und Proteste werden seit einigen Jahren weltweit wieder häufiger.« Oder Mathias Greffrath mit Die fragile Gegenmacht: Warum die Gewerkschaften politische Ziele brauchen).

Am Ende – da beißt die Maus keinen Faden ab – wird sich die Zukunft der Gewerkschaften entscheiden an der Bereitschaft der Arbeitnehmer, sich da einzubringen, sich zu organisieren und – wenn es denn sein muss – auch zu streiken. Die (möglichen) Ergebnisse gewerkschaftlichen Tuns wird man sich von keinem anderen einkaufen können, auch nicht von einem vielleicht wohlmeinenden Staat. Das bedeutet aber auch, dass man konstatieren muss, dass es neben allen berechtigten Erwartungen an eine Modernisierung der Gewerkschaften und ihrer Strukturen und Prozesse eben auch eine gewisse Bringschuld der Arbeitnehmer gibt, die nicht – und in Zukunft immer weniger als früher – davon ausgehen können, dass andere sich um ihre Bedingungen schon irgendwie kümmern werden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stärkt die Rechte von Arbeitnehmern und manchmal muss es nach einem für Arbeitnehmer zuständigen Gericht erst suchen

Dass immer mehr wichtige Entscheidungen in der großen weiten Welt des Arbeits- und Sozialrechts auf die Letztebene des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verlagert werden, ist mittlerweile wohl allen klar geworden. Regelmäßig werden folgenreiche Entscheidungen des EuGH in den Medien diskutiert – man denke hier nur an die Entscheidungen den Sozialleistungsanspruch von „EU-Ausländern“ in einem EU-Mitgliedsstaat betreffend ((vgl. dazu nur die Blog-Beiträge vom 17.06.2016, vom 25.02.2016, vom 02.01.2016 oder vom 06.12.2015). Die Rückwirkungen auf die Gestaltung unserer Arbeits- und Sozialsysteme sind nicht zu unterschätzen – erst jüngst konnte man das beobachten anlässlich einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Frage der Leiharbeitnehmereigenschaft von Rotkreuzschwestern, Das Bundesarbeitsgericht hatte die Frage, ob die deutsche Regelung zu den Rotkreuzschwestern mit der europäischen Leiharbeitsrichtlinie vereinbar ist, 2015 dem EuGH vorgelegt. Der EuGH erkannt im November 2016 (Urteil vom 17. November 2016 – C-216/15) den Sonderstatus der DRK-Schwestern nicht an, übertrug die Entscheidung aber den deutschen Richtern. Was die zwischenzeitlich gemacht haben – mit der brisanten Folge, dass die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) nun extra für das DRK eine Rechtsänderung ins Parlament eingebracht hat, mit der die Rotkreuzschwestern quasi in eine Dauer-Leihe gegeben werden können (vgl. dazu den Beitrag Dauer-Leih-Schwestern vom DRK: Auch in Zukunft im Angebot? Da muss die Ministerin selbst Hand anlegen, um das hinzubiegen vom 1. März 2017).

Nun erreicht uns eine neue Entscheidung des hohen Gerichts. Asklepios muss eingekauften Mitarbeitern wohl weiter Tarif zahlen, so ist ein Bericht über das neue Urteil, um das es hier geht, überschrieben worden. Man merkt es schon an der Überschrift – so ganz einfach ist der Spruch des EuGH nicht zu übersetzen. Er hat aber wohl, wenn die Interpretation richtig ist, erhebliche Auswirkungen auf die nationale Rechtsprechung, in diesem Fall auf die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. »Das Unternehmen wird verkauft – gilt dann für die Mitarbeiter noch der alte Tarifvertrag mit all seinen Gehaltssteigerungen? Eine EuGH-Entscheidung stärkt die Rechte von Arbeitnehmern« – unter bestimmten Bedingungen zumindest.

Ein Gärtner und eine Stationshelferin haben im Tarifstreit mit einer Privatklinik in Hessen höchstrichterlichen Beistand bekommen. Zum konkreten Sachverhalt der beiden miteinander verbundenen Rechtssachen finden wir in EuGH, Urteil vom 27.04.2017, C‑680/15 und C‑681/15 die folgenden Erläuterungen:

»Die Arbeitnehmer waren im Krankenhaus Dreieich-Langen (Deutschland) beschäftigt, das damals in Trägerschaft einer kommunalen Gebietskörperschaft stand. Herr Felja ging dort seit 1978 einer Beschäftigung als Hausarbeiter/Gärtner nach, Frau Graf übte dort seit 1986 die Tätigkeit einer Stationshelferin aus. Nachdem die kommunale Gebietskörperschaft das Krankenhaus im Jahr 1995 an eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) veräußert hatte, ging der Betriebsteil, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt waren, im Jahr 1997 auf die KLS Facility Management GmbH (im Folgenden: KLS FM) über.

Die zwischen KLS FM, die keinem Arbeitgeberverband angehörte, der an Tarifverhandlungen und der Annahme eines Tarifvertrags beteiligt war, und den Arbeitnehmern geschlossenen Arbeitsverträge enthielten eine „dynamische“ Verweisungsklausel, wonach sich ihr Arbeitsverhältnis – wie vor dem Übergang – nach dem Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (im Folgenden BMT‑G II), aber zukünftig auch nach den diesen ergänzenden, ändernden und ersetzenden Tarifverträgen richten sollte.

Später wurde KLS FM Teil eines Krankenhaus-Konzerns.

Zum 1. Juli 2008 ging der Betriebsteil, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt waren, auf eine andere Konzerngesellschaft, nämlich Asklepios, über. Wie KLS FM war und ist auch Asklepios bis heute nicht durch die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband an den BMT‑G II und den diesen seit dem 1. Oktober 2005 ersetzenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts gebunden.

Die Arbeitnehmer beantragten die gerichtliche Feststellung, dass gemäß der in ihren jeweiligen Arbeitsverträgen enthaltenen „dynamischen“ Verweisungsklausel auf den BMT‑G II die Bestimmungen des TVöD und der diesen ergänzenden Tarifverträge sowie die Bestimmungen des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts in ihrer zum Zeitpunkt ihres Antrags gültigen Fassung auf ihre jeweiligen Arbeitsverhältnisse Anwendung finden.

Asklepios vertritt die Auffassung, der nach dem nationalen Recht vorgesehenen Rechtsfolge einer solchen „dynamischen“ Anwendung der arbeitsvertraglich in Bezug genommenen Kollektivregelungen des öffentlichen Dienstes stünden die Richtlinie 2001/23 und Art. 16 der Charta entgegen. Dies führe nach dem Übergang der betroffenen Arbeitnehmer auf einen anderen Arbeitgeber zu einer lediglich „statischen“ Anwendung dieser Regelung in dem Sinne, dass nur die in dem mit dem Veräußerer arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitsbedingungen aus den in diesem Arbeitsvertrag genannten Kollektivverträgen dem Erwerber entgegengehalten werden könnten.«

Die Instanzen in Deutschland hatten für die Arbeitnehmer und gegen Asklepios entschieden. Die Erwartungshaltung das AuGH-Urteil betreffend wird so beschrieben:

»Beobachter hatten eher mit einer arbeitgeberfreundlichen Entscheidung der Luxemburger Richter gerechnet. Der Generalanwalt hatte argumentiert, dass Asklepios ja weder an den Tarifvertragsverhandlungen teilnehmen noch den Arbeitsvertrag der Kläger aushandeln konnte. Wäre das Gericht dieser Linie gefolgt, hätte das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen wohl geändert.«

Doch es ist anders gekommen: Beide Arbeitnehmer hatten mit ihrem ursprünglichen Arbeitgeber frei vereinbart, dass sich ihre Arbeitsverträge auch der Weiterentwicklung der damals gültigen Tarife anpassen. An diese Klauseln sei der neue Arbeitgeber gebunden, erklärte der EuGH in seinem Urteil, „sofern das nationale Recht sowohl einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsmöglichkeiten für den Erwerber vorsieht“. Genau diesen Punkt soll nun das Bundesarbeitsgericht (BAG) für Deutschland abschließend bescheiden.

Das ermöglicht es dem BAG, an seiner bisherigen Rechtsauffassung festzuhalten: Dynamische Anpassungklauseln in Arbeitsverträgen behalten ihre Gültigkeit auch bei einem Unternehmensverkauf. »Will der neue Arbeitgeber daran etwas ändern, bleibt ihm nur, eine Änderungskündigung auszusprechen, bei der dem Arbeitnehmer ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wird. An solche Kündigungen stellen die Gerichte aber hohe rechtliche Anforderungen. Sie sind nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig und kommen für die Unternehmen selten in Frage.«

Hier haben wir also einen „klassischen“ Fall, dass eine Grundsatzfrage auf der Ebene des EuGH entschieden wird (bzw. die Umrisse) und die nationalen Gerichte dann damit weiterarbeiten können. Der Verfahrensgang ist deshalb „klassisch“, weil die eigentlich zuständigen nationalen Instanzen durchlaufen worden sind und das höchste deutsche Arbeitsgericht eine grundlegende Fragestellung an das EuGH weitergeleitet hat mit der Bitte, diese zu klären.

Auf der Suche nach einem überhaupt zuständigen Gericht

Mit einer anderen Fallkonstellation beschäftigt sich dieser Bericht: Wo sollen wir klagen? Ryanair-Personal sucht zuständiges Gericht. Da wird sich der juristische Laie erst einmal verwundert die Augen reiben. Wieso ist das überhaupt eine Frage? »Welches Gericht ist zuständig für das Flugpersonal von Ryanair? Die arbeitsrechtlichen Verflechtungen machen die Antwort schwierig. Der Generalanwalt am EuGH hat eine Sechs-Punkte-Prüfung zur Lösung der Frage entwickelt.«

Auch hier ein Blick auf den Sachverhalt: Einige frühere Mitgliedern des Bordpersonals der irischen Ryanair wollen gegenüber der Fluggesellschaft und dem ebenfalls irischen Personaldienstleister Crewlink die Zahlung verschiedener Beträge geltend machen, unter anderem wegen nachträglicher Gehaltsanpassungen.

»Doch wo sie klagen sollen, wissen sie nicht. Denn Ryanair hatte das Flugpersonal – Staatsangehörige aus Portugal, Spanien und Belgien – entweder selbst eingestellt oder Crewlink hatte die Stewards eingestellt und an Ryanair abgeordnet. In den Arbeitsverträgen ist dabei der Flughafen Charleroi in Belgien als Heimatbasis der Arbeitnehmer angegeben. Die Arbeitnehmer waren dabei vertraglich verpflichtet, weniger als eine Stunde von ihrer Heimatbasis entfernt zu wohnen und traten am Flughafen Charleroi morgens ihren Dienst an für innereuropäische Flügen und beendeten ihn auch dort.

In den Arbeitsverträgen ist aber gleichzeitig vereinbart, dass das Gehalt auf ein irisches Bankkonto überwiesen werde, irisches Recht anwendbar sei und die irischen Gerichte für Rechtsstreitigkeiten zuständig seien. Das Arbeitsgericht Charleroi erklärte sich daher für die Klagen für unzuständig und wies sie ab.

Dagegen legten die Arbeitnehmer ein Rechtsmittel beim Arbeitsgerichtshof Mons in Belgien ein. Der legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor, wie die Verordnung Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit auszulegen sei. Darin ist unter anderem geregelt, dass der Arbeitgeber auch an dem Ort verklagt werden kann, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.«

Und was wird den Richtern des EuGH zur Entscheidung vorgelegt? »In seinen Schlussanträgen vom Donnerstag schlägt Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Øe vor, die ständige Rechtsprechung beizubehalten. Danach wäre bei Arbeitsverträgen, die im Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaaten erfüllt werden, das Gericht des Ortes zuständig ist, an dem oder von dem aus der Arbeitnehmer seine Verpflichtungen gegenüber seinem Arbeitgeber hauptsächlich erfüllt.«

Das aber hört sich einfacher an, als es wohl kommen wird, denn: Das nationale Gericht müsse diesen Ort im Licht aller relevanten Umstände ermitteln. Dabei seien vor allem diese sechs Aspekte zu berücksichtigen:

»Zunächst einmal den Ort, wo der Arbeitnehmer seine Arbeitstage beginnt und beendet. Als zweites, wo die Flugzeuge, an Bord deren er tätig ist, ihren gewöhnlichen Standort haben. Als drittes, wo er von Anweisungen seines Arbeitgebers Kenntnis erlangt und seinen Arbeitstag organisiert. Weitere Gesichtspunkte seien die Fragen, wo der Arbeitnehmer aufgrund vertraglicher Verpflichtung wohnen muss und wo sich ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Büro befindet. Als letztes Kriterium sei heranzuziehen, wohin sich der Arbeitnehmer im Fall der Arbeitsunfähigkeit und im Fall disziplinarischer Probleme begeben muss.«

Das hört sich wie eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an. »Der Generalanwalt ließ durchblicken, dass nach diesen sechs Kriterien viel für die Zuständigkeit der Gerichte des Ortes spricht, an dem sich der Flughafen Charleroi befindet.« Aber ob es so kommt wird erst noch zu entscheiden sein. Denn die Richter können dem Schlussplädoyer des Generalanwalts folgen, müssen das aber nicht.

Auf alle Fälle interessant – wieder einmal geht es um den Billigflieger Ryanair. Und der war in diesem Blog schon mehrfach Thema aufgrund der miesen Arbeitsbedingungen. Zuletzt in diesem Beitrag vom 25. März 2017: Das moderne Prekariat sitzt nicht (nur) in sozialen Brennpunkten. Sondern auch im Cockpit und fliegt über den Wolken.

Nachtrag: Am 28.04.2017 erreicht mich eine Mail des Pressebüros von Ryanair mit folgendem Hinweis: „Ryanair wird die unverbindliche Empfehlung des Generalanwalts zu dem aktuellen Fall am Arbeitsgerichtshof Mons untersuchen, die kürzlich bekannt gegeben wurde“, so Robin Kiely, Head of Communications bei Ryanair.

Von der besonderen Bedeutung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen am Beispiel der Bauwirtschaft (und darüber hinaus)

Wenn es sie nicht geben würde, man müsste sie erfinden und einführen – die Sozialkassen der Bauwirtschaft, die unter dem Kürzel SOKA-BAU firmieren. Sie arbeitet heute für rund 77.000 inländische und ausländische Betriebe mit etwa 740.000 Beschäftigten und 380.000 Arbeitnehmern im Ruhestand. Von dieser Einrichtung haben sicher die meisten noch nie was gehört. Zugleich steht sie gleichsam als Beispiel für die Traditionslinie einer Selbstorganisation der Tarifparteien in einer Branche, um praktische Probleme zu lösen. Nur einige wenige Anmerkungen zur Geschichte: »Schon kurz nach 1945 zeichnete sich ab, dass für typische Probleme der Bauwirtschaft wie kurze Beschäftigungszeiten oder regelmäßige Arbeitsausfälle in den Wintermonaten dringend eine Lösung gefunden werden musste. Die Tarifparteien waren sich einig, dass entsprechende Regelungen in Eigenregie – also ohne staatlich verordnete Maßnahmen – auf den Weg gebracht werden sollten. Die Verhandlungen zwischen den zuständigen Arbeitgeberverbänden und der Interessenvertretung der Arbeitnehmer führte zur Gründung der gemeinsamen Einrichtungen ULAK und ZVK.« Diese beiden Kürzel stehen für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK). Beide sind Einrichtungen der Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft, die sich aus dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes zusammensetzen.

»Aufgaben der ULAK sind die Sicherung von Urlaubsansprüchen und die Finanzierung der Berufsausbildung. Die ZVK schafft mit der Rentenbeihilfe einen Ausgleich für strukturbedingte Nachteile bei der Altersversorgung.« So die Selbstbeschreibung der SOKA-BAU. Wichtige sozialpolitische Funktionen, die hier für alle Beschäftigten der Bauwirtschaft sichergestellt werden, in einer Branche, die sich durch eine kleinteilige, zersplitterte Unternehmensstruktur charakterisieren lässt, also mit vielen kleineren und Kleinstbetrieben, die ansonsten diese Leistungen für die Arbeitnehmer nicht erbringen würden oder könnten oder das auch nicht wollten.

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit dieses Branchensystems ist natürlich zum einen, dass die Leistungen alle in der Branche erreichen und zugleich muss auch die Finanzierung über alle gesichert sein. Dafür braucht man die Allgemeinverbindlichkeit des entsprechenden tarifvertraglichen Regelwerks, denn darüber wird das erforderliche Kollektiv hergestellt, da sich ansonsten die nicht-tarifgebundenen Unternehmen, von denen es in der Bauwirtschaft viele gibt, den Regelungen, Leistungen und der Finanzierung entziehen könnten.

Das Bundesarbeitsministerium hat in den Jahren 2008, 2010 und 2014 drei Tarifverträge des Baugewerbes für allgemeinverbindlich erklärt. Eine solche Erklärung führt dazu, dass sich auch all jene Firmen an diese Tarifverträge halten müssen, die sie nicht unterschrieben haben. Die drei Tarifverträge regeln die Sozialkassen des Baugewerbes. Warum das so wichtig ist, erläutert Thomas Öchsner in seinem Artikel Tarifrecht im Baugewerbe – Nahles hilft und will es nicht gewesen sein anhand der Branchen-Besonderheiten auf dem Bau:

»So hat dort jeder zweite Beschäftigte innerhalb von zwölf Monaten mehrere Arbeitgeber. Würde man immer nur den Resturlaub nehmen können, den man jeweils noch hat – nie käme einer etwa auf drei zusammenhängende Wochen Urlaub. Die Sozialkasse (Soka) ermöglicht dies über eine Art Fonds. Eine weitere Besonderheit ist die äußerst geringe Umsatzrendite; sie liegt im Schnitt zwischen einem halben und einem Prozent. Viele Betriebe sparen deshalb, wo sie nur können; die wenigsten bilden aus. Würde die Soka Bau nicht die verbliebenen Ausbildungsbetriebe über ein Umlageverfahren bezuschussen – die Ausbildung in der Branche bräche zusammen.«

Vor diesem Hintergrund wird jedem verständlich, dass es bei den Sozialkassen der Bauwirtschaft um überaus sinnvolle Einrichtungen geht, die den staatlichen Eingriff in die Tarif- und letztendlich Vertragsfreiheit durch die Allgemeinverbindlicherklärung voll rechtfertigt. Und die Anforderungen an die Allgemeinverbindlicherklärung sind hoch, wie das BMAS selbst beschreibt:

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann nach § 5 Tarifvertragsgesetz einen Tarifvertrag im Einvernehmen mit einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschuss auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien unter bestimmten Voraussetzungen für allgemeinverbindlich erklären. Das Recht zur Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) kann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf die oberste Arbeitsbehörde eines Landes übertragen werden. Die AVE kann nicht ohne einen zustimmenden Beschluss des Tarifausschusses erklärt werden.

Wo ist nun das Problem für die Bauwirtschaft (gewesen)?

Das wurde im vergangenen Jahr vom Bundesarbeitsgericht auf den Tisch gelegt: Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarifverträgen – Sozialkassenverfahren des Baugewerbes (AVE VTV 2008 und 2010) – so war eine Pressemitteilung des Gerichts aus dem September 2016 überschrieben, die sich auf den Beschluss des 10. Senats vom 21.9.2016 – 10 ABR 33/15 bezieht. Die Entscheidung war ein schwerer Schlag für die Bauwirtschaft und deren Tarifpartner.

»Die Allgemeinverbindlicherklärungen des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe vom 15. Mai 2008 und 25. Juni 2010 sind mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 5 TVG aF unwirksam. Weder hat sich der zuständige Minister bzw. die zuständige Ministerin für Arbeit und Soziales mit der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) befasst noch war die nach damaligem Rechtsstand erforderliche 50%-Quote erreicht.«

Zu dieser Entscheidung schreibt Öchsner in seinem Artikel:

»Die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom September lösten daher Entsetzen aus, sowohl bei der IG Bau als auch bei den Arbeitgebern. Sie befürchteten das Ende der Soka Bau, wenn viele Firmen sich nun aus deren Finanzierung zurückziehen könnten – oder gar, noch schlimmer, die Rückzahlung längst gezahlter Beiträge verlangten. Wie kämen in einem solchen Fall künftig 700.000 Bauarbeiter zu bezahltem Urlaub, wie kämen 35.000 Azubis zu ihrer Ausbildung? Die Richter störten sich nicht an der Soka als solcher. Sie fanden jedoch, das Arbeitsministerium habe die Tarifverträge dazu am geltenden Recht vorbei für allgemeinverbindlich erklärt.«

Und was ist passiert? Ein kleines Lehrstück, wie Gesetzgebung auch gehen kann. Ende Oktober waren Gewerkschaften und Arbeitgeber bei der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) mit dem Ziel, so schnell wie möglich ein neues Recht zu schaffen – was ihnen die Ministerin auch zugesagt hat. Mit einem „harten Schlag“, einer Lösung, die keinen „Schönheitspreis“ gewinnen werde.

Dem folgenden Zitat von Öchsner merkt man die distanzierte Bewunderung für die gewählte Vorgehensweise förmlich an:

»Der „harte Schlag“ ist nun ein Gesetz, das aus 18 Seiten plus 694 Seiten Anhang besteht. Es kopiert quasi alle Tarifverträge, die je zur Soka Bau geschlossen worden waren, in das Gesetz hinein. Es legt sogar fest, dass alle Bestimmungen dieser Tarifverträge „unabhängig davon“ gelten, ob sie einst „wirksam abgeschlossen wurden“. Anders gesagt: Diesem Gesetz ist es völlig egal, ob an den Tarifverträgen womöglich rechtlich etwas auszusetzen wäre. Ihr Inhalt soll jetzt einfach gelten, basta.«

Konkret geht es um das „Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz – SokaSiG)“, das man in der Bundestags-Drucksache 18/10631 vom 16.12.2016. In der Kurzfassung heißt es da: »Durch das Gesetz sollen die Regelungen aller seit 2006 gültigen Sozialkassentarifverträge für verbindlich erklärt werden. Es wird damit die Rechtslage abgebildet, wie sie durch die Tarifvertragsparteien bereits vereinbart und durch das Bundesarbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt worden ist.«

Das BMAS hat das Gesetz geschrieben – ins Parlament wurde es jedoch nicht von ihr, sondern von der SPD- und der CDU/CSU-Fraktion eingebracht. Durch dieses Vorgehen müsse sich nicht zunächst das Kabinett damit befassen, es müsse auch keine Stellungnahme des Bundesrats eingeholt werden – so spare man bis zu acht Wochen Zeit.

Fazit: Es gibt kaum einen vergleichbaren Fall aus der jüngeren Vergangenheit, in dem ein oberstes Gericht so schnell und so brutal ausgehebelt worden ist hinsichtlich der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Wohlgemerkt – für einen sozialpolitisch absolut guten Zweck. Aber das erklärt auch, warum selbst die Ministerin mit diesem Erfolg in der Öffentlichkeit nicht hausieren gegangen ist.

Ende Januar soll der Bundestag das Gesetz beschließen, im Februar könnte es in Kraft sein.

Wenn auch die wirklich sinnvolle Einrichtung der Bauwirtschaft damit gesichert wird, bleibt am Ende notwendigerweise der Blick auf das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Denn es gibt zwei zentrale Hürden, die das Instrument nehmen muss, bevor man es überhaupt einsetzen kann: Zum einen kann die AVE nur im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss vollzogen werden – dort aber sitzen die Arbeitgeber, die eine solche Entscheidung blockieren können – und zwar oft auch Arbeitgeberverteter, die nichts mit den Arbeitgebern der Branche zu tun haben müssen, aus der heraus ein Antrag auf AVE gestellt wird und deshalb oft nach anderen Kriterien entscheiden (und blockieren). Und zum anderen die bereits angesprochene 50 Prozent-Quote der tarifgebundenen Arbeitnehmer.

Übrigens – im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom Dezember 2013 heißt es dazu unter der Überschrift „Allgemeinverbindlicherklärungen nach dem Tarifvertragsgesetz anpassen und erleichtern“ (S. 48):

»Das wichtige Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) nach dem Tarifvertragsgesetz bedarf einer zeitgemäßen Anpassung an die heutigen Gegebenheiten. In Zukunft soll es für eine AVE nicht mehr erforderlich sein, dass die tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen. Ausreichend ist das Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn alternativ:

• die Funktionsfähigkeit von Gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien (Sozialkassen) gesichert werden soll,

• die AVE die Effektivität der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sichert, oder

• die Tarifvertragsparteien eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent glaubhaft darlegen.

Wir wollen, dass die, den Antrag auf AVE stellenden Tarifvertragsparteien, an den Beratungen und Entscheidungen des Tarifausschusses beteiligt werden können und werden prüfen, wie dies umgesetzt werden kann.«

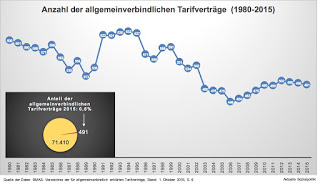

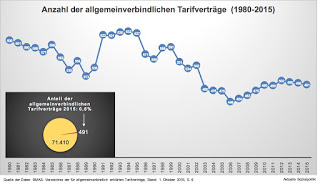

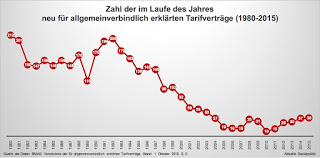

Schaut man sich die Zahlen zu den neu allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen an, wie sie in der zweiten Abbildung dargestellt sind, dann wird der Sinkflug der vergangenen Jahre erkennbar und auch der scheinbare leichte Anstieg am aktuellen Rand erklärt sich aus den Mindestlöhnen, deren Geltung über die Allgemeinverbindlichkeit bei den Branchen-Mindestlöhnen gewährleistet werden muss.

Dabei wäre die AVE ein ganz zentrales Instrument, um (wieder) mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen.

Habemus Tarifabschluss. Für die Leiharbeit. Das gefällt nicht jedem

Am 25. November 2016 hat der Bundesrat die vom Bundestag bereits beschlossenen Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes gebilligt. Damit hat die heftig umstrittene Neuregelung der Leiharbeit (vgl. dazu den Beitrag Ein „kleingehäckseltes“ koalitionsvertragsinduziertes Abarbeitungsgesetz zu Leiharbeit und Werkverträgen vom 21. Oktober 2016) seinen parlamentarischen Weg beendet. Und nur wenige Tage später werden wir mit dieser Nachricht aus der Leiharbeitswelt konfrontiert:

„Wir haben seit Dienstag mehr als 24 Stunden Non-Stop verhandelt und eine deutliche Erhöhung der Entgelte erreicht. Der Kompromiss enthält viel von dem, was wir gefordert hatten. Die Gewerkschaften haben die vollständige Ost-West-Angleichung ab 2021 sowie eine überproportionale Anhebung der unteren Entgeltgruppen durchgesetzt.“ Mit diesen Worten wird Stefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied und Verhandlungsführer für die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit zitiert: Verhandlungsergebnis für die Beschäftigten der Leiharbeit erreicht. Und weiter erfahren wir über das Verhandlungsergebnis: Die Entgelte in der Leiharbeit steigen im Westen jährlich zwischen 2,5 und 3,2 Prozent pro Stunde. Im Osten steigen sie jährlich bis zu 4,82 Prozent pro Stunde. Die vollständige Ost-West-Angleichung in allen neun Entgeltgruppen erfolgt zum 01.04.2021. Die Entgelttabelle Ost entfällt zu diesem Zeitpunkt. Die dann gültige Tabelle West wird dann im gesamten Bundesgebiet angewendet. Und auch das sollte erwähnt werden: Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten und endet zum 31.12.2019.