Früher war ganz sicher nicht alles besser – aber es war irgendwie einfacher und geordneter und verlässlicher, wenn das auch nicht selten auf Kosten der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten ging. Eine Vielzahl an vorgezeichneten Bahnen lenkten die Lebens- und damit auch Berufswege der Menschen. Man konnte sich nur schwer aus den Leitplanken seiner Herkunft, seiner Familie befreien und musste Dinge tun, die einem auferlegt wurden, ohne dass man überhaupt gefragt wurde. Nun könnten Berufsskeptiker bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass bei aller Unübersichtlichkeit auch und gerade heute solche Dinge wie der familiale Hintergrund und die Schichtzugehörigkeit eine mindestens genau so bedeutsame, wenn nicht sogar stärkere Rolle spielen, aber das ist hier nicht der Punkt.

Es geht um die schlichte, allerdings nicht triviale Feststellung, dass wir uns mit Blick auf die Arbeitsmärkte an einer dieser Zeitenwenden befinden, die allerdings nicht als ein klares Entweder-Oder, ein Hier-und-Drüben, ein Weiß und Schwarz daherkommen, sondern die wie alle hochkomplexen sozialen Veränderungen in den ausdifferenzierten gesellschaftlichen Systemen eher ruckelnd, auf leisen Sohlen, mit völlig unterschiedlichen Tempi und garniert mit scheinbaren Rückwärtsbewegungen hier und da ablaufen und angesichts der anschwellenden Unübersichtlichkeit und der daraus resultierenden zahlreichen Gegenbeispiele eher zu einer Sedierung der Beobachter und Akteure führt hinsichtlich der langsam, aber sicher an Fahrt aufnehmenden grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt.

Um es an dieser Stelle zuzuspitzen: So notwendig und kräftezehrend beispielsweise der Kampf um den gesetzlichen Mindestlohn war, so wichtig das Streiten für betriebliche Mitbestimmung und tarifliche Ordnungsstrukturen ist, was die tägliche Arbeit – und auch die Berichterstattung in diesem Blog – prägt, so notwendig bleibt doch die Wahrnehmung und die Auseinandersetzung mit diesem noch sehr ungenauen Gefühl, dass in Zeiten, die man mit Chiffren belegt wie Crowdworking, Industrie 4.0 usw., die gewachsenen Ordnungselemente brüchiger werden oder sich gar aufzulösen beginnen, an die man aber die zumeist als Verteidigungskämpfe ausgerichteten sozialpolitischen Kämpfe bindet und auch binden muss, wenn man die gewachsenen, oftmals in der Vergangenheit hart erkämpften Strukturen und Prozesse gegen Übergriffe und Abbauversuche zu verteidigen versucht.

Nehmen wir nur als ein Beispiel die Arbeitszeit. Gerade die jüngste große Schlacht um den gesetzlichen Mindestlohn hat gezeigt, welche Bedeutung eine Normierung und Abgrenzung von Arbeitszeit in einem „klassischen“ Sinne hat. Der Mindestlohn ist als ein Stundenlohn konzeptualisiert worden und mithin ist die Dokumentation sowie daraus abgeleitet die Kontrolle der Einhaltung sowie die Verfolgung einer Abweichung von den mit einem Euro-Betrag belegten Arbeitsstunden unauflösbar verbunden mit der konkreten Ausgestaltung des Mindestlohngesetzes. Man kann zeigen, dass von Ausnahmen abgesehen weniger die Höhe des Lohnes pro Stunde das wirkliche Problem vieler Unternehmen darstellt, sondern der durch eine ehrliche Dokumentation sichtbar werdende Konflikt mit den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes. Man denke hier nur an die Probleme der Gastronomie.

Auch hier kann man zuspitzen: Der gesetzliche Mindestlohn folgt der Logik des „Kettenhemdes“ der tariflich geregelten Arbeitszeit der „alten Welt“ (wobei hier gleich angemerkt werden soll, dass der Terminus „alte Welt“ hier nicht negativ konnotiert ist, also keine abwertende Bedeutung hat, denn diese alte Welt hat eine ganze Reihe an handfesten Vorteilen für die große Masse der Bevölkerung). Also eine klare, eindeutige – im industriellen Arbeitszeitregime durch die Stech- oder Stempeluhr symbolisierte – Abgrenzung von Arbeitszeit (in aller Regel in einer Fabrik, einem Büro, einem vom eigenen anderen Leben irgendwie abgegrenzten Raum) zur „Freizeit“. Nicht umsonst gibt es ausgehend vom Normalfall einer derart normierten Arbeitszeit (in der Regel von 8 bis 16 Uhr als Kernbereich) für alle abweichenden Fallkonstellationen, man denke hier an Nachtarbeit, Wochenendarbeit, Schichtarbeit, monetäre Zuschläge im Sinne eines Nachteilsausgleichs. Und man muss der Ehrlichkeit halber an dieser Stelle darauf hinweisen, allem Gerede über angebliche „neue Welten“ zum Trotz arbeiten immer noch viele Menschen in diesem strukturierten und gerade in der Industrie wohlgeordneten Gehäuse. Aber verweilen wir einen Moment beim Beispiel Industrie, die ja gerade in der deutschen Volkswirtschaft eine bedeutsame Rolle spielt: Neben der relativ gesehen wohlgeordneten Arbeitszeitwelt der Stammbelegschaft hat sich seit vielen Jahren darum herum eine wachsende Schicht der Randbelegschaften aufgebaut, für die oftmals gilt, dass deren Arbeitszeiten länger, oftmals unregelmäßiger sind und vor allem zu den ungünstigeren Zeiträumen platziert werden.

Und wenn man dann den Blick weitet, dann fallen einem sofort und in aller Deutlichkeit die Ausfaserungen des Normalmodells auf. Wie wäre es beispielsweise mit der „Mindestlohn-Arbeitszeit“ in ihrer offiziellen Ausprägung und der vielerorts beklagten Schattenwelt der unbezahlten Mehrarbeit als eine der wichtigsten Versuche des Unterlaufens des Mindestlohnes? Wobei – das kann hier nicht vertieft, sondern nur angerissen werden – auch diese Schattenwelt zahlreiche Farbtöne enthält, die vom klassischen Missbrauch eines kostensenkungsfixierten Arbeitgebers reicht bis hin zu durchaus lebenspraktischen win-win-Arrangements zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die man beispielsweise in vielen kleineren Unternehmen der Gastronomie finden kann.

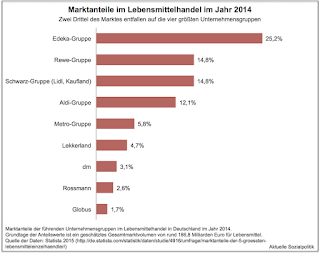

Oder wie wäre es mit den – betriebswirtschaftlich erst einmal absolut rationalen, für die Betroffenen allerdings hoch problematischen – Entwicklungen im Einzelhandel, „Arbeitszeitpakete“ zu schnüren unterhalb der Vollzeitgrenze, die aber nicht mehr an eine vorgegebene Lage, geschweige denn an den Korridor der alten Normalarbeitszeit gekoppelt sind, korrespondierend mit der gewaltigen Verlängerung der Ladenöffnungszeiten in den zurückliegenden Jahren. Oder an dieser Stelle mehr als passend: Wie wäre es mit der „Amazon-induzierten Sonntagsarbeit in den Innenstädten“? Hierbei handelt es sich derzeit (noch) um eine Forderung, in Zukunft die regelmäßige Öffnung der Geschäfte am Sonntag zu ermöglichen, damit die Kunden dort einkaufen können, was sie ansonsten schon tun können 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen in der Woche – allerdings im Internet.

Oder noch schlimmer und ganz weit weg von den konzeptionellen Grundlagen des gesetzlichen Mindestlohnes: Wie wäre es mit dem „Arbeitszeit-Irrlicht“ bei den Selbständigen? Hier tut sich ein eigenes Universum auf, das von der undokumentierten Selbstausbeutung innerhalb des Familienunternehmens aus dem migrantischen Gemüsehändlermilieu bis hin zu den langen, aber in Teilbereichen selbstbestimmt fragmentierten Arbeitszeiten in der Kreativwirtschaft reicht.

Man könnte das jetzt erheblich erweitern und ausdifferenzieren – der Punkt an dieser Stelle ist: Viele Regelwerke, die wir in der Sozialpolitik haben, orientieren sich an Arbeitszeitformen, die sich in der Vergangenheit herausgebildet haben bzw. die von der Gewerkschaftsbewegung erkämpft worden sind. Und die stoßen nun zwangsläufig und in aller Regel unter heftigen Schmerzen auf neue arbeitsweltliche Konstellationen. Die vielbeschriebenen, im Vergleich dazu empirisch allerdings eher noch in embryonaler Größenordnung befindlichen Crowdworker mögen hier als Beispiel genannt werden, Vgl. dazu den Artikel Flexibel, selbstbestimmt, von Zuhause aus – schöne neue Arbeitswelt? In diesem Artikel wird Carolin Kresse porträtiert. Sie ist eine Click- oder auch Crowdworkerin. Sie schreibt Texte für Auftraggeber, die sie nicht kennt. Ihre Jobs bekommt sie über ein Onlineportal (in diesem Fall Textbroker, es gibt aber auch zahlreiche andere Portale, die sich in diesem Segment tummeln).

»Nach dem Soziologie- und Journalismus-Studium hatte sich die 24-Jährige auf zwei, drei Stellen beworben, aber sie bekam keine Rückmeldung. Also baute sie das Texten im Internet zur Freiberuflichkeit aus. 20 Stunden in der Woche reichen ihr – damit verdient sie etwa 1.000 Euro netto. Genug, findet sie: „Am meisten reizt mich, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann … Beim Texten habe ich den Vorteil, dass ich zu Hause sein und mir meine Arbeit so einteilen kann, wie es mir am besten passt.«

Natürlich müssen an dieser Stelle auch die kritischen Töne kommen, vor allem aus dem gewerkschaftlichen Lager:

»… bislang hätten viele Freiberufler, die bei Portalen angemeldet sind, oft nur wenig Rechte, sagt Vanessa Barth vom IG-Metall-Vorstand: „Im Vergleich zum Arbeitsverhältnis haben sie als Crowdarbeiter keine Absicherung, keine Entgeltfortzahlung bei Krankheit, keine Beiträge zur Sozialversicherung. Die Verdienste sind aber bei den meisten nicht so hoch, dass sie sich selbst ausreichend absichern könnten.“ Auch Carolin Kresse weiß das. Deswegen sieht sie sich eher als Einzelkämpferin und weniger als Teil der Crowd – also der Gruppe von anderen Netzarbeitern.«

Das Ziel der IG Metall ist es, die Arbeitsbedingungen dieser Netzarbeiter zu verbessern. Man kann sich ohne große Verrenkungen vorstellen, was für eine herkulische Aufgabe das darstellt.

Bleiben wir bei den Gewerkschaften, die ja auch als ein zentraler Bausteine der „alten Welt“ bezeichnet werden können – wie auch die Arbeitgeberverbände auf der anderen Seite. Und beide arbeiten sich gerade ab am Thema „Industrie 4.0“.

Digitalisierung zur Deregulierung nutzen – das scheint die Strategie der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) zu sein. Durch Technikeinsatz verändern sich Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen radikal. Die Mitbestimmung müsse sich dem Tempo der Digitalisierung anpassen, so die BDA. Das ist deshalb besonders bemerkenswert, weil ansonsten der industrielle Kernbereich in Deutschland angesichts des hohen Organisationsgrades der Gewerkschaften in der Vergangenheit eher ein Lehrbuchbeispiel für konfliktvermeidende Sozialpartnerschaft war und sicher in vielen Bereichen heute auch noch ist. Aber- so Marcus Schwarzbach in seinem Artikel Gewünschte Deregulierung:

»Die Hoffnung der Gewerkschaften, sich durch Qualifizierungstarifverträge speziell für digitale Arbeit profilieren zu können, wird von den Unternehmen zerstört. Beschäftigte durch Weiterbildung auf die neue Arbeitswelt vorbereiten zu können, sieht die BDA zwar als »Königsweg zur Anpassung an die Digitalisierung«. Dabei sollen die Kosten aber nicht zu hoch sein. Da die Mitarbeiter von Weiterbildung ebenso profitierten wie der Betrieb, will die BDA, »dass die Beschäftigten mehr Freizeit für die eigene Weiterbildung einbringen«.

Und besonders schmerzhaft für die Gewerkschaften:

»Durch Digitalisierung sollen Werk- und Dienstverträge »an Bedeutung« zunehmen, deshalb dürfe ihr »Einsatz nicht in Frage gestellt werden«, spitzt die BDA ihre Position zu. Während sie von den Angestellten volle Flexibilität fordert, die für diese auch immer eine Einschränkung etwa bei der Lebensplanung bedeutet, weist sie Regeln für sich selbst von sich: »Zeitarbeit und insbesondere die sachgrundlose Befristung müssen auch künftig für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen ohne neue Beschränkungen zur Verfügung stehen.«

Das ist starker Tobak, vor allem angesichts der Tatsache, dass sich gerade die Industriegewerkschaften auf eine andere Schiene gesetzt haben (oder wurden?): So arbeitet Constanze Kurz, Gewerkschaftssekretärin beim IG-Metall-Vorstand gemeinsam mit Unternehmensvertretern an der Kampagne »Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0«, berichtet Marcus Schwarzbach in seinem Artikel.

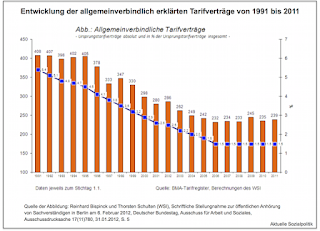

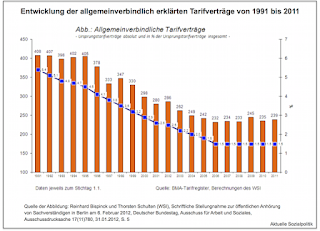

An anderen Frontabschnitten sieht die Lage noch weitaus düsterer aus. Beispielsweise im Hotel- und Gaststättenwesen. Hier haben die Gewerkschaften ein doppeltes Problem. Zum einen ist der Organisationsgrad der Beschäftigten erheblich niedriger als in den klassischen Industriebranchen (übrigens verbunden mit einem analogen Problem auf der „anderen Seite“ in Form einer Tarifflucht vieler Arbeitgeber) und zudem bekommt man hier die Folgen der Ausweitung des Niedriglohnsektors seit Mitte der 1990er Jahre voll zu spüren. Hier werden dann auch zahlreiche Umgehungsstrategien den Mindestlohn betreffend ausprobiert und praktiziert. In diesem Kontext wäre eine Stabilisierung und darauf aufbauend eine Stärkung des Tarifsystems von entscheidender Bedeutung – und ein Instrumentarium, um das gleichsam „von hinten“ zu erreichen, wäre die stärkere Nutzung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, denn das würde mittel- und langfristig die Tarifflucht der Arbeitgeber umkehren können. Aber auch hier bewegt sich – trotz einer Absichtserklärung im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD hinsichtlich einer Vereinfachung und stärkeren Nutzung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung und einer gesetzlichen Neuregelung zum 1. Januar 2015 – bislang so gut wie nichts.

Ein aktuelles Beispiel für die fortbestehende Blockade kommt aus dem Saarland: Heftiger Streit um Löhne in der Saar-Gastronomie, so hat Joachim Wollschläger seinen Artikel überschrieben.

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Saarland wirft der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände (VSU) vor, auskömmliche Gehälter zu verhindern. Was ist passiert? Die NGG im Saarland wirft der VSU vor, sie »habe durch ihr Veto verhindert, dass die Tarifverträge der unteren drei Entgeltgruppen im Hotel- und Gastgewerbe nicht für allgemeinverbindlich erklärt worden seien … Und das nicht aus sachlichen Gründen, sondern nur aus Prinzip, um nicht im Saarland Vorreiter zu werden, so der Vorwurf.«

Der Pressemitteilung der NGG (VSU betreibt rückwärtsgewandte Blockadepolitik) kann man entnehmen:

»Die Tarifvertragsparteien hatten unter anderem das Ziel, mit einem allgemeinverbindlichem Einstiegsentgelt für Fachkräfte in Höhe von 9,40 €/h, die Attraktivität einer Ausbildung im Gastgewerbe zu steigern und sicherzustellen, dass Fachkräfte flächendeckend mehr Entgelt erhalten als den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 €/h. Mit dem ersten Einstieg in die AVE sollte außerdem ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden und dem öffentlichen Interesse nach einem zukunftsfähigen Gastgewerbe Rechnung getragen werden. Die AVE der unteren 2 Entgeltgruppen sollte zudem eine Mindestentlohnung für Mitarbeiter im Gastgewerbe ohne Ausbildung oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns festschreiben.«

Man muss an dieser Stelle besonders hervorheben: Im Vorfeld des Antrags auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) – wohlgemerkt nicht des gesamten Tarifvertrags, sondern der drei unteren Entgeltgruppen – hatte die Gewerkschaft NGG gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Saar einen Tarifvertrag ausgehandelt und gleichzeitig beschlossen, diesen für die untersten drei Entgeltgruppen für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Mit dem Ziel, dass Fachkräfte deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt werden. Es handelt sich also um eine konzertierte Aktion der beiden Tarifvertragsparteien, nicht nur der Gewerkschaft.

Aber hier wird ein systematisches Problem der Allgemeinverbindlichkeitserklärung offensichtlich. Zwar hat man eine Hemmschwelle beseitigt, aber eben nur eine. Konkret am Beispiel dessen, was im Saarland abläuft:

»Der Gesetzgeber hat zur Erleichterung einer AVE zudem mit Wirkung zum 1. Januar 2015 die starre Quotenregelung, wo nach 50 % der Beschäftigten einer Branche im antragsstellenden Arbeitgeberverband organisiert sein müssen, zu Gunsten des öffentlichen Interesses aufgegeben.

Leider wurde branchenfremden Verbänden weiterhin eine Veto-Möglichkeit im Gesetz eingeräumt, wie sie die Vereinigung saarländischer Arbeitgeberverbände (VSU) in der Anhörung zur AVE am 9. Juli 2015 im saarl. Wirtschaftsministerium, auch genutzt hat. DEHOGA- Saarland und NGG haben im Rahmen der Anhörung ausführlich Stellung zum Antrag bezogen. Beide Tarifvertragsparteien sind allerdings nicht stimmberechtigt, was aus Sicht der NGG eine Sollbruchstelle im Gesetz darstellt«, so die NGG Saarland in ihrer Pressemitteilung.

Aber wieder zurück mit Blick auf die „neue“ Arbeitswelt. Gleichsam als Scharnier zwischen den „alten“ und „neuen“ Welt fungieren bereits heute viele, die von einem Tarifvertrag nur träumen können und die zugleich als Experimentierfeld dienen, um zum einen seitens der Unternehmen Personalkosten zu senken und die Risiken aus einem klassischen Arbeitsverhältnis zu verlagern auf die Schultern der „Arbeitnehmer“, die dann immer häufiger unter der Hülle der Selbständigkeit segeln müssen. Die Medien und hier vor allem die Journalisten sind ein Beispiel dafür. Die Leiharbeiter des Journalismus, so haben Anne Fromm, Jürn Kruse und Anja Krüger ihren Artikel über das Problem Scheinselbständigkeit in den Redaktionsstuben überschrieben. Sie berichten über das System der „Pauschalisten“ oder „feste Freie“, ohne die kaum etwas bei Tageszeitungen und News-Seiten gehen würde. »Pauschalisten erledigen in vielen Zeitungen die tägliche Arbeit, die notwendig ist, damit ihre Zeitung, ihre Nachrichtenseite Tag für Tag in der gewohnten Qualität erscheint. Sie schreiben und recherchieren, redigieren Texte anderer Autoren, planen und bestücken die Seiten, sind blattmacherisch tätig, bestimmen die Themen, über die berichtet wird und betreuen Praktikanten. Festangestellte Mitarbeiter, für die der Verlag ganz regulär Sozialversicherungsbeiträge abführt, Redakteure genannt, sind sie trotzdem nicht.«

Die Vorteile – für den Arbeitgeber – liegen auf der Hand und werden von Fromm und Kruse so beschrieben:

»Indem die Verlage sie als freie Mitarbeiter beschäftigen, sparen sie Buchhaltungsaufwand und eine Menge Geld: Bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro monatlich pro Redakteur sind das etwa 580 Euro an Sozialabgaben. Aufs Jahr gerechnet spart das Unternehmen so fast 7.000 Euro für jeden scheinselbstständigen Mitarbeiter. Darüber hinaus umgehen die Verlage den Arbeitnehmerschutz: Urlaubs- und Krankengeld sind nicht vertraglich geregelt, Kündigungsfristen oft ebenso wenig.«

Und jetzt wird es sozialpolitisch hoch relevant:

»Das System funktioniert, weil die Künstlersozialkasse (KSK) einspringt. Sie übernimmt für freischaffende Künstler und Publizisten den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge. Für die Betroffenen selbst besteht also zunächst kein finanzieller Nachteil. Das ist einer der Gründe, warum sich kaum jemand öffentlich beklagt. Die Krux aber ist: Die KSK wird zwar zum Teil über pauschale Abgaben von den Verlagen finanziert, aber auch zu 20 Prozent aus Bundesmitteln. Im Jahr 2015 werden das laut KSK-Prognose 186,89 Millionen Euro sein. Wenn man so will, holen sich die Verlage mithilfe dieses Tricks staatliche Subventionen ab, die ihnen so nicht zustehen. Es geht bei dem rechtswidrigen Pauschalistenmodell also nicht nur um Knebelverträge für Mitarbeiter, es geht vor allem um groß angelegten Sozialbetrug.«

Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen und Verfahren wegen möglicher Scheinselbständigkeit mit erheblichen Rechtsfolgen für die Unternehmen reagieren einige Verlage damit, dass sie sich von den „festen Freien“ trennen, die schon geraume Zeit bei ihnen tätig sind. »Dass das Problem auch zugunsten statt zulasten der freien Mitarbeiter gelöst werden kann, zeigen Tagesspiegel und Zeit Online. Als beim Tagesspiegel im vergangenen Winter eine Buchprüfung anstand, wurden viele Pauschalisten als feste Redakteure angestellt. Auch Zeit Online wandelt derzeit Pauschalisten-Stellen in feste Beschäftigungsverhältnisse um«, schreiben Fromm und Kruse in ihrem Artikel. Sie beschreiben in ihrem Artikel aber auch, dass sich die Betroffenen bislang kaum wehren gegen das System und thematisieren damit an einem konkreten Beispiel eine generelle Unwucht in der „schönen neuen Arbeitswelt“: Immer dann, wenn die Beschäftigung- bzw. Vertragsverhältnisse individualisiert werden, entsteht ein Machtgefälle zuungunsten der „Arbeitnehmer“, dem sich die meisten geschlagen geben müssen. Das ist immer auch eine Frage von Angebot und Nachfrage und nur diejenigen Arbeitnehmer, die zu Berufen mit einer Flaschenhalsfunktion gehören, werden mit einer für sie guten Lösung abgefunden werden, wenn nicht kollektive Strukturen dafür sorgen, das für die anderen zu übernehmen.

Auch in der vieldiskutierten Welt der vor uns liegenden „Industrie 4.0“ bzw. allgemeiner gesprochen der Digitalisierung zahlreicher Arbeitsprozesse, um das mal von der Industrie im engeren Sinne zu lösen, werden wir wieder mit dem Phänomen der „Arbeitszeit“ und dem arbeite- wie auch sozialrechtlichen Umgangs mit ihr konfrontiert. Als ein Beispiel sei hier auf den Artikel Wir brauchen ein neues Arbeitsrecht der beiden Rechtsanwälte Oliver Simon und Maximilian Koschker hingewiesen, die erkennen lassen, welche offenen rechtlichen Baustellen wir hier vorfinden. Daraus nur ein Passus, der die Probleme mit der „Arbeitszeit“ skizziert:

»Anschaulich wird dies etwa beim Thema „Mobiles Arbeiten“. Denn das vereint gleich eine ganze Reihe regelungsbedürftiger Fragestellungen. Und das Arbeiten jenseits des Büros wird nach Experteneinschätzung bis 2025 bei rund einem Drittel aller Beschäftigten die typische Arbeitsform sein.

Sobald Mitarbeiter von unterwegs (zum Beispiel auf Zugfahrten) oder von zu Hause aus Arbeitsaufträgen nachgehen oder auch nur außerhalb der regelmäßigen Bürozeiten erreichbar sind, stellt sich die Frage, ob sie im herkömmlichen Sinne „arbeiten“. Sollte etwa die bloße Erreichbarkeit Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes darstellen, so wäre die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen faktisch kaum noch möglich. Sollte diese dauerhafte Erreichbarkeit dann auch als Arbeitszeit zu vergüten sein, könnte das die Unternehmen teuer zu stehen kommen.

Hier gelten die folgenden Grundsätze: Erreichbarkeitszeiten, in denen es zu keinem Arbeitseinsatz des Mitarbeiters kommt, sind weder arbeitszeit-, noch vergütungsrechtlich relevant. Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber die Erreichbarkeit außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit ausdrücklich eingefordert hat. Demgegenüber sind solche Zeiten für die Einhaltung der gesetzlichen Höchstarbeits- und Ruhezeiten zu berücksichtigen, in denen der Arbeitnehmer tatsächlich mit Kunden telefoniert oder berufliche E-Mails beantwortet hat – diese Zeiten sind auch vergütungspflichtig.«

Erneut wird erkennbar, die Referenzpunkte der bisherigen tarif- und sozialrechtlichen Ausgestaltung wie die „Arbeitsstunden“ werden nicht nur immer wackeliger, sie verlieren auch teilweise ihre Aussagekraft.

Und auch die grundsätzliche Frage, wie man sozialpolitisch mit diesen Fragen umgehen kann, stellt sich immer dringlicher. Aus einer fundamentalen sozialpolitischen Perspektive wird dies beispielsweise angesprochen von Nicolas Colin und Bruno Paliers in ihrem Beitrag „Flexicurity“ ist die Antwort. Die Frage: Wie kann eine adäquate Sozialpolitik im digitalen Zeitalter aussehen?