Also eigentlich ist die Sache relativ einfach: Sozialhilfe bzw. Grundsicherung kann man bekommen, wenn man nichts (mehr) hat. Wenn aber Einkommen und vor allem wenn Vermögen vorhanden ist, dann muss man darauf zurückgreifen, bevor der Staat bzw. die Gemeinschaft der Steuerzahler helfend einspringen. Also erst einmal verwerten, was da ist und dann auf die Hilfe der anderen vertrauen können. Im Kern geht es um die Vorstellung und die konkrete Voraussetzung von Bedürftigkeit, die gegeben sein muss, bevor das Existenzminimum von anderer Seite gesichert werden muss.

Aber keine Regel ohne Ausnahme(n). So auch bei dem zu verwertenden Vermögen. Denn was Vermögen ist, muss natürlich definiert werden. Wie ist es beispielsweise mit einem eigenen Auto? Jeder würde sofort zustimmen, wenn man argumentiert, dass jemand, der eine S-Klasse von Daimler fährt, kaum bedürftig ist. Aber wie ist es mit einem Auto generell? Ist ein Pkw nicht zumindest für diejenigen, die erwerbsfähig sind, ein von der Anrechnung freizustellender Vermögensgegenstand, denn wie soll man eine eventuelle Hilfebedürftigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden oder deutlich verringern können, wenn man gar nicht zur Arbeitsstelle kommen kann ohne ein Auto? Also würde man die vorrangige Verwertung eines jeden Autos vorschreiben, bevor man existenzsichernde Leistungen bezieht, könnte dadurch die Befreiung aus der Hilfebedürftigkeit be- bzw. verhindert werden und der Sozialstaat würde sich selbst ins Knie schießen. Aber sofort stellen sich notwendige Anschlussfragen: Wenn man denn im Angesicht der Argumentation ein Auto freistellt von dem anzurechnenden, mithin also zu verwertenden Vermögen – bis wohin soll das reichen? Ist davon auch ein Neuwagen betroffen oder nur ein gebrauchter Pkw? Und welchen Wert darf der dann haben? Fragen über Fragen tun sich da auf.

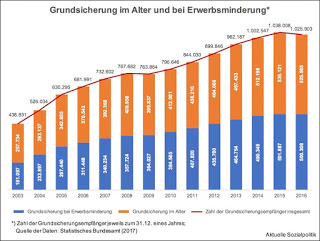

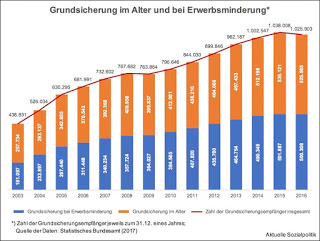

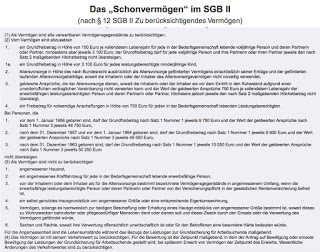

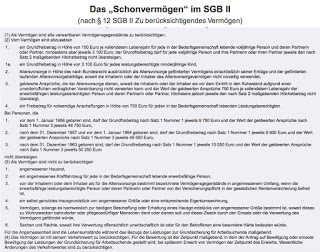

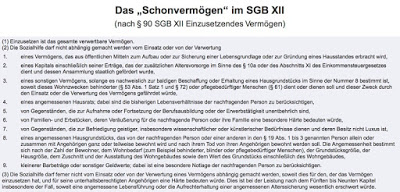

Man kann unschwer erkennen. Wir sind einfach gestartet und wie so oft in der Sozialpolitik auf ziemlich morastigen Boden gelandet. Denn so simpel scheint das in der wirklichen Wirklichkeit gar nicht zu sein mit der Vermögensanrechnung. Und da kann es dann auch nicht überraschen, dass der Gesetzgeber durchaus zu Differenzierungshöchstleistungen in der Lage ist, wenn man ihn denn lässt. Die Abbildung am Anfang des Beitrags verdeutlicht ein Ergebnis der gesetzgeberischen Klimmzüge in dieser Frage, konkret den § 12 SGB II (Zu berücksichtigendes Vermögen) in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, umgangssprachlich auch als Hartz IV bezeichnet. Und der Paragraf enthält zugleich auch eine Operationalisierung dessen, was eben nicht berücksichtigt werden muss (und darf). Hinsichtlich des bereits angesprochenen Autos findet man dort im § 12 Absatz 3 SGB II den folgenden, nicht wirklich erlösenden Hinweis, dass als Vermögen nicht zu berücksichtigen ist »ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Person.« Ein „angemessenes“ Kraftfahrzeug – jeder Jurist weiß, was dieser unbestimmte Rechtsbegriff bedeutet.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass ein Teil der massiven Vorbehalte gegen das „Hartz IV-System“ – ob bewusst oder unbewusst – gespeist wird aus der Feststellung einer elementaren Gerechtigkeitsverletzung bei vielen Bürgern. Die Angst vor Hartz IV resultiert auch aus dem Tatbestand, dass man relativ schnell, also im Normalfall nach einem Jahr in der Arbeitslosenversicherung, in das Grundsicherungssystem abrutschen kann und dort behandelt wird wie jemand, der nich nie in seinem oder ihren Leben einen Handschlag gearbeitet hat, selbst wenn man viele Jahre einer normalen Erwerbstätigkeit nachgegangen und seine Steuern und Beiträge gezahlt hat. Man bekommt den gleichen geringen Betrag wie jemand, der diese „Vorleistungen“ nicht erbracht hat, was wiederum mit dem Charakter einer bedürftigkeitsabhängigen Grundsicherung zusammenhängt, die nicht nach den Ursachen der Bedürftigkeit differenziert, von den Betroffenen aber anders gewertet wird. Und genau an dieser Stelle kann man durchaus ansetzen, wenn man sich die Sympathie vieler (potenzieller) Wähler besorgen möchte.

Eine Schlagzeile, die eine entsprechende Hoffnung verbreiten soll, geht dann so: Malu Dreyer: SPD muss Hartz-IV-Gesetz korrigieren:

»Die SPD soll im Bundestagswahlkampf weitreichende Korrekturen an den Arbeitsmarktreformen ihres früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder versprechen. Das fordert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer … Viele Menschen hätten Angst, „von einem Moment auf den nächsten vor dem finanziellen Absturz zu stehen, obwohl man ein Leben lang in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt hat“, sagte die Mainzer Regierungschefin: „Das darf nicht sein.“«

Und was genau will sie ändern?

»Dreyer will bei einem zentralen Punkt von Schröders Agenda 2010 ansetzen: dem Schonvermögen, das Arbeitslosen bleibt, wenn sie Hartz-IV-Leistungen … beziehen. Die Höhe dieses geschützten Vermögens soll sich nach Dreyers Willen in Zukunft stärker an der Lebensarbeitszeit orientieren. Arbeitslose, die lange gearbeitet haben, würden dadurch besser gestellt. Zur Begründung sagte die SPD-Politikerin, Menschen, die 30 Jahre gearbeitet hätten, dürften nicht mit Menschen gleichgestellt werden, die am Anfang ihres Berufslebens stünden. „Das müssen wir korrigieren.“«

Das hörst sich doch volksnah und vernünftig an. Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail. Schauen wir uns zuallererst einmal die derzeitige Regelung hinsichtlich des sogenannten „Schonvermögens“ genauer an, das im SGB II in dem bereits erwähnten § 12 SGB II normiert ist. Ich kann nichts dafür, der Paragraf ist ein Lehrbuchbeispiel für den eben leider nur teilweise übertriebenen Vorwurf, man müsse ein eigenständiges SGB II-Studium mit mindestens sechs Semestern Umfang absolvieren, um überhaupt verstehen zu können, was der Gesetzgeber uns auf den Weg geben wollte.

In diesem Fall aber stimmt die Polemik. Versuchen wir es mal ganz einfach zu halten.

Im Grunde hat jeder erwachsener Hartz IV-Empfänger einen Grundfreibetrag beim nicht anzurechnenden Vermögen in Höhe von 3.100 Euro (außer er oder sie ist unter 21 Jahre alt, dann sind es weniger). Aber dieser Vermögensbetrag kann steigen bis auf knapp 10.000 Euro, denn die existierende Regelung sieht vor, dass der Freibetrag mit dem Lebensalter ansteigt, konkret gibt es für jedes Lebensjahr 150 Euro dazu. Dieser Grundfreibetrag gilt für jede erwachsene Person in der Bedarfsgemeinschaft, für Kinder unter Jugendliche unter 18 Jahre gibt es einen eigenen Freibetrag in Höhe von einheitlich 3.100 Euro und außerdem noch 750 Euro pro Erwachsenen für notwendige Anschaffungen. Und Vermögensbestandteile aus einer staatlich geförderten Altersvorsorge dürfen auch nicht herangezogen werden.

Kurzes Zwischenfazit: Wir haben ein ziemlich kompliziertes (Nicht-)Anrechnungssystem im bestehenden Regelwerk, das allerdings schon heute differenziert nach dem Lebensalter, vereinfacht gesagt: Je älter, desto mehr.

Aber Frau Dreyer möchte offensichtlich – so genau kann man das derzeit noch gar nicht sagen, sondern nur ihren Äußerungen vermutend entnehmen – etwas anderes: Sie will eine Staffelung des nicht verwertbaren Vermögens der Betroffenen nach ihrer absolvierten Lebensarbeitszeit. Die muss nicht, kann aber eine andere sein als das kalendarische Lebensalter, nach dem derzeit differenziert wird. Entweder baut man das ganze System entsprechend um – oder man baut das ein als eine zusätzlich zu berücksichtigende Komponente. Wie dem auch sei, dass erscheint nicht nur komplex, das ist es auch.

Und nein, es ist nicht kleinkariert, wenn man an dieser Stelle die Frage aufwirft: Wie viel Vermögen soll es denn (mehr) sein? Davon ist nichts zu lesen. Statt maximal 10.000 Euro wie heute 20.000? Oder mehr? Immerhin heißt es in diesem Artikel: Dreyer will ältere Hartz-IV-Empfänger schonen:

»Es sei klar, dass viele Menschen den Verlust ihrer Ersparnisse als Abstieg und Bedrohung sähen, so die Ministerpräsidentin. Die SPD soll nach ihrer Ansicht mit dieser Forderung im kommenden Jahr auch in den Wahlkampf ziehen. Nur so könne man den Abstiegsängsten begegnen und den Menschen die Sicherheit geben, ihr „lebenslang erspartes Geld durch eine Phase der Arbeitslosigkeit nicht komplett zu verlieren“.«

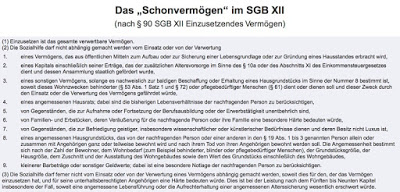

Und als ob das nicht alles nicht schon kompliziert genug daherkommt: Wenn man schon das SGB II ändern will, um eine Gerechtigkeitslücke zu schließen – wie ist es dann mit dem SGB XII, also dem Sozialhilferecht? Man müsste der Ehrlichkeit halber entweder erwähnen, dass man die heute schon schlechteren Regelungen für die unter dieses Gesetz fallenden Menschen nicht gleichzeitig anpassen und verbessern will oder man hebt die Freibeträge dort genau so an. Das gar nicht zu erwähnen, lässt tief blicken. Möglicherweise hat man diese Baustelle auch gar nicht erkannt, was in den heutigen Zeiten des partiellen Blicks auf Sozialpolitik eher typisch wäre.

Im SGB XII sind die Regelungen das Schonvermögen betreffend noch restriktiver als im SGB II, das von Dreyer beklagt wird. Dort gibt es auch einen Freibetrag, für die unter 60-Järhigen in Höhe von 1.600 Euro und für die über 60-Jährigen von 2.600 Euro, also weniger als im SGB II (die Beträge kann man nicht dem § 90 SGB XII entnehmen, sondern nur der Verordnung zu diesem Paragrafen. Übrigens: Ein eigenes Auto gehört hier nicht zu den geschützten Vermögenswerten.

Wer es bis zu dieser Stelle des Beitrags durchgehalten hat, wird möglicherweise nun völlig frustriert sein, wenn die folgende Bewertung in den Raum gestellt wird: Vielleicht ist das alles nur heiße (Wahlkampf-)Luft, denn es geht primär um die Botschaft, man will was tun, aber weiß doch genau, dass das nichts wirklich viel kosten würde, wenn man bedenkt, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Hartz IV-Empfänger gar kein anrechenbares Vermögen haben. Aber gut, dass wir darüber geredet haben.