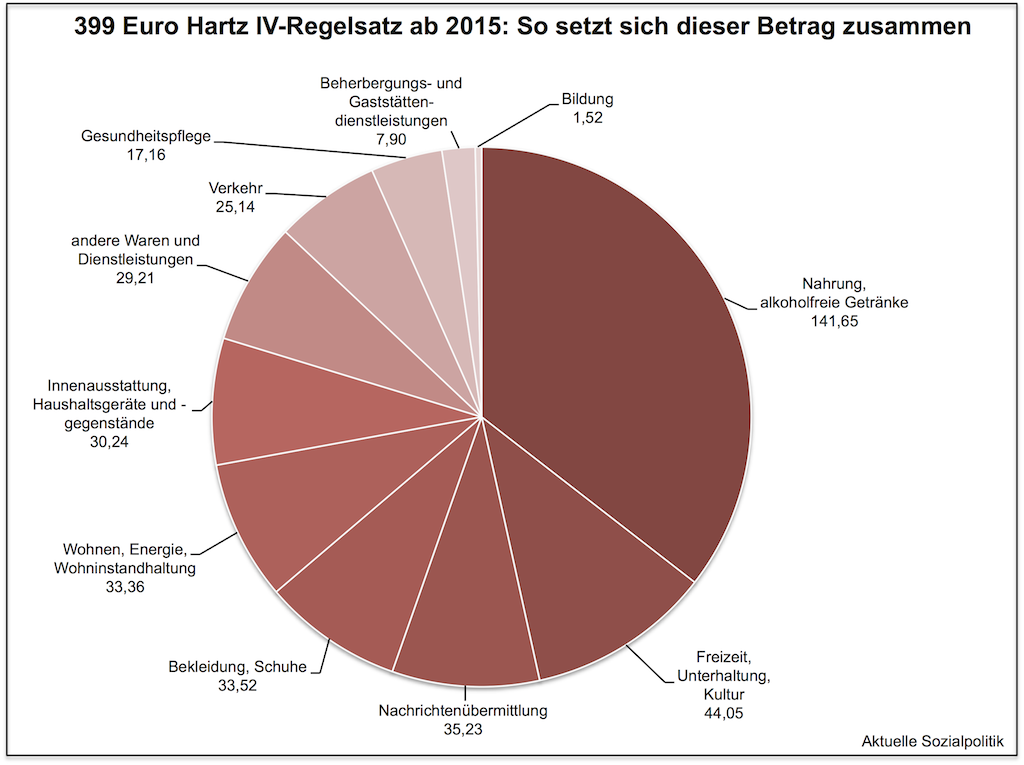

Mit dem Beginn des neuen Jahres wurden die Leistungen im Hartz IV-System erhöht: Alleinstehende müssen mit einem Eck-Regelsatz von 399 Euro monatlich auskommen, bis zum Jahresende 2014 waren es noch 391 Euro. Die Erhöhung des Regelsatzes um 8 Euro pro Monat orientiert sich zu 70 Prozent an den Verbraucherpreisen sowie zu 30 Prozent am Lohnniveau. Zusätzlich zu den Regelleistungen werden die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung (Miete inkl. Heizkosten) übernommen, wobei die Betonung auf „angemessen“ liegt. Die Stromkosten, die in einem Hartz IV-Haushalt anfallen, sind aus dem Regelsatz zu decken – und dafür stehen kalkulatorisch die in der Abbildung ausgewiesenen 33,36 Euro pro Monat für „Wohnen, Energie und Wohninstandhaltung“ zur Verfügung. Das Vergleichsportal CHECK24 hat nun die Ergebnisse einer Vergleichsanalyse der realen Stromkosten und der im Regelsatz eingeplanten Mittel vorgenommen: Stromkosten höher als Hartz-IV-Satz für Energie, so das zentrale Ergebnis des Vergleichs.

SGB II

Zunehmend abgehängt. Langzeitarbeitslose im Hartz IV-System und ihre (Nicht-)Integration in irgendwelche Jobs

Es waren – eigentlich und von oben betrachtet – „gute“ Jahre auf dem deutschen Arbeitsmarkt, auf die wir zurückblicken können. Die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen und die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen hat abgenommen. Das schlägt sich dann beispielsweise in solchen Schlagzeilen nieder: Zahl der Arbeitslosen auf Rekordtief. So wurde das Jahr 2014 mit dem niedrigsten Wert in einem Dezember seit der Wiedervereinigung beendet. Und auch mit Blick auf die Beschäftigtenzahlen dominieren die Erfolgsmeldungen: So viele Erwerbstätige wie nie zuvor vermeldete das Statistische Bundesamt: »Im Schnitt 42,6 Millionen Männer und Frauen in Deutschland hatten 2014 Arbeit – so viele wie nie zuvor. Es ist das achte Rekordjahr in Folge.« Alles gut – oder?

Es geht bei einer Präzisierung des Fragezeichens nicht um einen nachfliegenden Blick auf die Frage, was das denn für Jobs waren bzw. sind, die da rekordträchtig geschaffen worden sind (vgl. hierzu die Blog-Beiträge „Irre Beschäftigungseffekte“, „wirklich tolles Land“: Wenn Ökonomen sich überschlagen, lohnt ein Blick auf die Zahlen sowie Das deutsche „Beschäftigungswunder“ im europäischen Vergleich. Immer auch eine Frage des genauen Hinschauens mit einem kritischen Blick auf die nackten Zahlen). Es geht hier um den Aspekt, dass auch der „Erfolg“ auf dem Arbeitsmarkt wie fast alles im Leben sehr ungleich verteilt ist, also neben den, die profitiert haben gibt es auch andere, bei denen man sogar davon sprechen muss, dass sie zunehmend abgehängt werden, trotz der an sich „guten“ Rahmenbedingungen. Und dazu gehören viele Langzeitarbeitslose im Hartz IV-System.

„Das ist eine erschütternde Bilanz“, so wird der DGB-Arbeitsmarktexperte Wilhelm Adamy in einem Artikel zitiert und meint damit den Blick auf die Beschäftigungschancen der Langzeitarbeitslosen. Der Artikel von Flora Wisdorff, dem das Zitat von Adamy entnommen wurde, ist bezeichnenderweise überschrieben mit Wer ein Jahr arbeitslos ist, bleibt das meist auch. Die dort auf der Basis einer neuen Studie des DGB präsentieren Zahlen sind mehr als ernüchternd:

»Mit 14,3 Prozent hat 2013, im Jahr mit den aktuellsten Daten, noch nicht einmal jeder fünfte langzeitarbeitslose Hartz-IV-Empfänger einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden oder sich selbstständig machen können … 2011 waren es immerhin 20 Prozent.«

Aber das ist nur die „rohe“ Quote des Abgangs in irgendeine Beschäftigung. Noch nicht berücksichtigt ist in diesem Wert, wie lange denn die neue Beschäftigung andauert, also ob es sich um einen „nachhaltigen“ Abgang in Beschäftigung handelt. Die vom DGB präsentierten Daten stimmen skeptisch: »Untersucht man, ob dieselben vermittelten Langzeitarbeitslosen sowohl einen Monat später als auch sechs Monate später in Beschäftigung waren, dann halbiert sich die Zahl jener, die noch arbeiten, auf nur 7,5 Prozent«, referiert Wisdorff aus der ihr vorliegenden Studie des DGB. Das bedeutet, die Hälfte der in Beschäftigung abgegangenen langzeitarbeitslosen Menschen kommt innerhalb weniger Monate wieder zurück in die Arbeitslosigkeit. Problemverschärfend wäre außerdem zu berücksichtigen, dass viele dieser Übergänge in Beschäftigung nur mit Hilfe von Lohnkostenzsuchüssen zustande gekommen sind (es wäre ein eigenes Thema zur Vertiefung, wie viele dieser Einstellungshilfen auf Fälle entfallen, die innerhalb weniger Monate wieder beendet wurden bzw. Arbeitslose betreffen, die eigentlich nicht zur Zielgruppe dieses Instrumentariums gehören). Außerdem müsste natürlich bei einer detaillierten Bewertung auch die Frage nach der Art und Weise der Beschäftigungsverhältnisse gestellt werden.

Kurz vor der Berichterstattung über die neue DGB-Studie hatte bereits O-Ton Arbeitsmarkt über das Thema geschrieben: Hartz IV-Empfänger: Nur rund zwei Prozent finden monatlich Arbeit, so lautet die Überschrift eines Artikels. Der dort gewählte Zugangsweg auf der Basis der Daten der Bundesagentur für Arbeit stützt die Aussagen der DGB-Studie: »Die Arbeitsmarktchancen von Hartz IV-Empfängern sind mehr als schlecht. Pro Monat finden nur rund zwei Prozent eine Arbeit. Lediglich die Hälfte von Ihnen bleibt dauerhaft beschäftigt. Hinzu kommt: Meist bringt der Job kein Ende der Hilfebedürftigkeit.« Die Bezugsbasis der hier präsentierten Werte sind übrigens nicht die offiziell als arbeitslos registrierten Hartz IV-Empfänger, sondern die „erwerbsfähigen“ Grundsicherungsempfänger, denn zahlreiche Erwerbsfähige werden aus unterschiedlichen Gründen nicht formal als „arbeitslos“ ausgewiesen, obgleich sie es faktisch sind. Auf dieser Grundlage und bei einer monatlichen Betrachtungsweise ergeben sich die folgenden Befunde:

»Zwischen September 2013 und September 2014 fanden monatlich nur rund 94.000 von insgesamt 4,4 Millionen erwerbsfähigen Hartz IV-Empfängern eine Beschäftigung, machten sich selbstständig oder begannen eine Ausbildung – das entspricht 2,1 Prozent. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fanden sogar nur rund 79.000 von ihnen, 1,8 Prozent aller erwerbsfähigen Hartz IV-Empfänger. Von Dauer ist das Arbeitsverhältnis zudem nur für etwa die Hälfte (47 Prozent) der 79.000, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fanden. Sie waren auch nach zwölf Monaten sowie an den Stichtagen nach drei und sechs Monaten beschäftigt. Hier gilt allerdings: Dass das Arbeitsverhältnis durchgängig Bestand hatte, kann nur vermutet werden, denn zwischen den Stichtagen sind Phasen der Arbeitslosigkeit möglich, die die Statistik nicht erfasst.«

Natürlich wird an dieser Stelle von den Kritikern sofort darauf hingewiesen, dass die Bezugsbasis mit allen erwerbsfähigen Hilfeempfängern „zu groß“ sei, denn von denen seien ja nicht alle auch wirklich arbeitsuchend. O-Ton-Arbeitsmarkt hat an anderer Stelle (auf Twitter) darauf hingewiesen, dass die monatliche Abgangsrate nur bezogen auf die Gruppe der auch offiziell als arbeitslos registrierten erwerbsfähigen Arbeitslosen mit durchschnittlich 3,2 Prozent auch nicht deutlich besser ausgefallen ist.

Außerdem wird hier auch darauf hingewiesen, dass der Abgang in irgendeine Beschäftigung keineswegs automatisch mit einer Beendigung der Hilfebedürftigkeit gleichgesetzt werden kann und darf, denn eine solche kann weiter bestehen, wenn man beispielsweise zu wenig verdient. Auch hierzu liefern die amtlichen Daten einige Hinweise:

»Der Großteil der Hartz IV-Empfänger, die einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz fanden, konnte die Hilfebedürftigkeit nicht beziehungsweise nicht dauerhaft überwinden. Nur ein Drittel (34 Prozent) bezog an Stichtagen drei, sechs und 12 Monate nach der Beschäftigungsaufnahme keine Hartz IV-Leistungen mehr. Die übrigen Personen waren an mindestens einem der Stichtage weiterhin hilfebedürftig. Bei den Langzeitleistungsbeziehern schafft dies sogar nur jeder Fünfte.«

Fazit: Man kann es drehen und wenden wie man will. Was wir hier erkennen müssen ist das, was man als „Verfestigung“ und „Verhärtung“ der Langzeitarbeitslosigkeit bezeichnet und was auch zum Teil erklären kann, warum trotz der an und für sich günstigen arbeitsmarktlichen Rahmenbedingungen die Beschäftigungschancen – nicht „der“, aber „dieser“ – Arbeitslosen schlechter geworden ist und sich erwartbar weiter verschlechtern wird, wenn man nicht anders als bislang gegenzusteuern versucht. Dies folgt einem einfachen, aber brutal wirksamen Mechanismus: Je länger die Arbeitslosigkeit anhält und gleichzeitig je weniger für und mit den Betroffenen gemacht wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen keinen Zugang mehr bekommen werden zu irgendeiner Form der Beschäftigung.

Viele von ihnen werden gleichsam auf Dauer „passiviert“, also faktisch stillgelegt im Leistungsbezug und wenn etwas getan wird, dann oftmals nur noch Spielarten dessen, was man zynisch als „Aktivitätssimulationen“ bezeichnen muss. Mit nicht selten verheerenden Auswirkungen auf die Betroffenen und auch auf die Sache, um die es doch eigentlich gehen soll: Wenn man beispielsweise von den Betroffenen verlangt, jeden Monat eine vorgegebene Anzahl von x Bewerbungen nachzuweisen, von denen man weiß, dass sie erfolglos bleiben werden und dass noch nicht einmal eine Absage zurückkommt, dann wird das die Motivation der Arbeitsuchenden sicher nicht erhöhen, ganz im Gegenteil. Und wenn dann die „Fallmanager“, „persönlichen Ansprechpartner“ oder wie auch immer die genannt werden, die sich in den Jobcentern um diese Menschen kümmern sollen, noch nicht einmal mehr einen – in anderen Zusammenhängen häufig kritisierten – „Ein-Euro-Job, also eine Arbeitsgelegenheit für einige wenige Monate, anbieten können, weil die Fördermittel in den vergangenen Jahren um mehr als 50 Prozent eingedampft worden sind, dann wird für jeden, der vorurteilsfrei an die Sache rangeht, klar erkennbar, dass sich die vorhandenen Problemlagen kumulativ verstärken werden müssen. Wenn „Förderung“ passiert, dann handelt es sich – haushaltsbedingt, aber auch aufgrund des völlig restriktiven und lebensfremden Förderrechts – um nur punktuelle, fragmentierte Interventionen, die im Ergebnis oftmals dazu führen, dass die Betroffenen danach in ein noch tieferes Loch fallen, was sich dann problemverschärfend auswirkt auf die eigentlich angestrebte Vermittlung in Beschäftigung.

Die zwangsläufige Konsequenz ist eine deutliche Zunahme des „verfestigten“, „harten“ Kerns der Langzeitarbeitslosigkeit. Wissenschaftler der Hochschule Koblenz weisen das regelmäßig nach auf der Basis einer Sonderauswertung der PASS-Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit – vgl. hierzu den Beitrag Neue Zahlen zur Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit im Grundsicherungssystem vom 6.11.2014. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2012 (im Vergleich zu 2011; die Auswertung für das Jahr 2013 läuft derzeitnoch). In der aktuellen Studie kommen die Wissenschaftler zu folgendem Ergebnis:

»… mehr als 480.000 Menschen in Deutschland sind zwar erwerbsfähig, aber gleichzeitig so „arbeitsmarktfern“, dass ihre Chancen auf Arbeit gegen Null tendieren. Ebenfalls von der Lage ihrer Eltern betroffen sind 340.000 Kinder unter 15 Jahren, die in den Haushalten der besonders benachteiligten Arbeitslosen leben. Besonders alarmierend: Die Lage der Arbeitsmarktfernen verschlechtert sich zusehends. Bereits im Vorjahr hatte das IBUS ihre Zahl berechnet und war zu deutlich geringeren Werten gekommen. Mit 435.000 Menschen gab es 2011 noch zehn Prozent weniger Betroffene. Und auch die Zahl der Kinder ist gestiegen. 2011 lebten 305.000 unter 15-Jährige in den Haushalten der Arbeitsmarktfernen, 11,5 Prozent weniger als 2012.«

Bei der Interpretation dieser Zahlen muss man berücksichtigen, dass es „nur“ um den „harten“ Kern der Langzeitarbeitslosigkeit im SGB II-System geht, denn hier werden Personen als arbeitsmarktfern definiert, wenn sie in den letzten drei Jahren nicht beschäftigt waren und mindestens vier Vermittlungshemmnisse aufweisen, was aufgrund vorliegender empirischer Evidenz dazu führt, dass sie so gut wie keine Beschäftigungschance mehr unter den gegebenen Rahmenbedingungen haben (werden).

Aber gibt es nicht Zeichen der Hoffnung? Flora Wisdorff schreibt in ihrem Artikel: »Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat deshalb die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zu einem ihrer zentralen Themen gemacht.« Auch wenn das diejenigen überraschen wird, die sich intensiver mit der herrschenden Arbeitsmarktpolitik beschäftigen – hier die Aufklärung, woraus sich diese Einschätzung speist:

»Mithilfe von Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds sollen Menschen, die mindestens zwei Jahre lang arbeitslos waren, wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, und zwar in die Privatwirtschaft. „Betriebsakquisiteure“ der Jobcenter sollen ausschwärmen, um private Arbeitgeber zu überzeugen, Langzeitarbeitslose einzustellen.

In den ersten sechs Monaten bekommen die Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss von 75 Prozent, der dann stufenweise nach 18 Monaten auf null sinkt. Danach müssen die Unternehmen die geförderten Arbeitnehmer sechs Monate lang weiterbeschäftigen und allein bezahlen.

Die Arbeitslosen werden intensiv von Coaches betreut. Arbeitslose, die bereits seit fünf Jahren nicht mehr gearbeitet haben, sollen noch großzügiger gefördert und intensiver betreut werden.«

Das hört sich doch erst einmal sehr gut an. Aber das „aber“ folgt sogleich: »Allerdings sollen die Mittel nur für 33.000 Arbeitslose bereit gestellt werden. Bei einer Zahl von einer Million Langzeitarbeitslosen ist das allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein weiteres Programm richtet sich an 10.000 Personen.« Und übrigens nicht pro Jahr.

Und richtig ernüchternd wird es, wenn man sich mit der Realität der Umsetzung des – geplanten – Programms beschäftigt. So berichtet die Initiative Pro Arbeit:

»Jobcenter sind nicht begeistert über hohen Verwaltungsaufwand bei dem neuen Bundes-ESF-Programm zur Eingliederung von Hartz IV-Empfängern in den allgemeinen Arbeitsmarkt, hört man aus allen Ecken des Landes. Am 9. Januar hat das Bundesverwaltungsamt interessierte Jobcenter eingeladen und die Rahmenbedingungen für dieses Programm vorgestellt. Wie bei ESF üblich, sind die Dokumentations- und Nachweispflichten sehr hoch. Jährlich müssen Zwischennachweise erstellt werden. Auch die Arbeitgeber unterliegen dieser Dokumentations- und Nachweispflicht. Es wird die Arbeitgeber freuen und unter diesen Rahmenbedingungen werden sie in Massen zu gewinnen sein, langzeitarbeitslose Menschen einzustellen. Die Mittel für dieses Programm haben mit einer sogenannten Vorwegnahme den Gesamttopf der Eingliederungsmittel der Jobcenter reduziert. Man kann es auch anderes sagen, erst wird den Jobcentern das Geld weggenommen und dann dürfen sie es mit einem hohen Verwaltungsaufwand wieder beantragen und bekommen es evtl. zurück, wenn sie einen Zuwendungsbescheid erhalten.«

Ach, so wird das nichts, das kann man schon jetzt sicher prognostizieren. Wie sind an dieser Stelle und mit Blick auf die sich verfestigende Langzeitarbeitslosigkeit, die mittlerweile mehr als eine Million Menschen umfasst und weiter zunimmt, konfrontiert mit einem manifesten Systemversagen innerhalb des Grundsicherungssystem.

Viele wäre schon gewonnen, wenn man endlich in einem ersten Schritt das machen würde, was Arbeitsmarktexperten unisono mit den Praktikern vor Ort, denen es um die Menschen und um die Sache geht, seit langem einfordern: eine radikale Reform des Förderrechts im SGB II, das vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss, um die gesamte Bandbreite sinnvoller, abgestufter und vor allem auch länger laufenden Förderinstrumente nutzen zu können je nach individueller Ausgestaltung der Hilfebedürftigkeit. Es geht hier um die notwendige Beseitigung zentraler „Lebenslügen“ der deutschen Arbeitsmarktpolitik (vgl. hierzu bereits 2010 beispielsweise Sell, S.: Die öffentlich geförderte Beschäftigung vom Kopf auf die Füße stellen. Ein Vorschlag für die pragmatische Neuordnung eines wichtigen Teilbereichs der Arbeitsmarktpolitik).

In einem zweiten Schritt muss sich dann endlich die zentrale Erkenntnis Bahn brechen, dass es allemal sinnvoller ist, individuell und auch volkswirtschaftlich gesehen, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren – auch wenn das bedeutet, dass man am Anfang deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müsste, um beispielsweise eine ordentliche öffentlich geförderte Beschäftigung aufzubauen und ans Laufen zu bringen für die, die das wollen (und das sind viele der Betroffenen entgegen weit verbreiteter Annahmen). Denn eines muss doch endlich auch in Berlin und an anderen Orten erkannt werden – unter den gegebenen Bedingungen werden Hunderttausende Menschen auf Dauer exkludiert von jeglicher Form der Erwerbstätigkeit. Und das bedeutet eben, auch wenn man es nur fiskalisch betrachtet und nicht von den Menschen her: Sie werden ihr Leben lang auf der Payroll des Staates bleiben. Es gibt – auch nur ökonomisch gesehen – keine Alternative zu ganz neuen Wegen der Förderung. Sozialpolitisch und menschlich gesehen sowieso nicht.

Hartz IV: Von angeblich fehlenden Anreizen, arbeiten zu gehen, aber auch Tageskalorien in imaginären Warenkörben, die durch abgerundete Statistiken ersetzt wurden. Oder: Wie viel darf es denn sein?

So sieht sie aus in diesen Tagen, eine dieser so typischen Schlagzeilen der BILD-Zeitung. Und direkt darunter wird die Hauptbotschaft transportiert. »Experten kritisieren: Für viele Stütze-Empfänger lohnt es sich gar nicht mehr zu arbeiten.« Erneut, werden viele an dieser Stelle denken, spielt man die unten gegen die aus, die noch weiter unten stehen. Und der BILD-Mann Dirk Hoeren kommentiert die Berichterstattung seiner Zeitung so: »Auch zehn Jahre nach der Einführung bleibt Hartz IV ein Stein des Anstoßes. Für die einen ist es zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Für Millionen Arbeitnehmer, die das System Jahr für Jahr mit Milliarden Steuern am Laufen halten, ist es die Einladung zum bezahlten Nichtstun. Selbst Facharbeiter kommen beim Blick auf den Gehaltszettel ins Grübeln. Mit Hartz und Nebenjobs würden viele mehr herausbekommen.« Ach ja.

Die BILD-Zeitung hat hier etwas aufgegriffen und – formulieren wir es mal nett – „zielgruppengerecht“ zu verpacken versucht, was ein grundsätzliches Problem im und vor allem über das Grundsicherungssystem hinaus ist: Es geht um Bruttoschwellen und Durchschnittsentgelte. Ja, das hört sich technisch an, ist aber ein mehr als handfestes Thema. Für das Jahr 2012 hat dies Johannes Steffen, der das „Portal Sozialpolitik“ betreibt, in einer wahren Fleißarbeit, die alle Kreise und kreisfreien Städte umfasst, aufgearbeitet: Bruttoschwellen und Durchschnittsentgelte 2012. Wohngeld leistet kaum einen Beitrag zur Überwindung von »Hartz IV«. Worum geht es genau?

»Um sich aus der Harz-IV-Abhängigkeit zu lösen, müssen alleinstehende erwerbsfähige Leistungsberechtigte durch abhängige Beschäftigung eine bestimmte Entgelthöhe erzielen (bedarfsdeckende Bruttoschwelle). Die Chancen hierfür hängen neben vielen anderen Faktoren auch vom regionalen Lohnniveau ab (Durchschnittsentgelte). Die unterschiedliche Höhe der Bruttoschwellen wiederum wird maßgeblich bestimmt durch die regional stark schwankenden Kosten für Unterkunft und Heizung.«

Offensichtlich ist dieser allgemeine Zusammenhang: Bedingt durch hohe Kosten der Unterkunft in einer bestimmten Region kommt es zu hohen Bruttoschwellen, die aber in der Regel mit hohen regionalen Durchschnittsentgelten korrespondieren – und umgekehrt. Aber:

»Entscheidend sind aber nicht die absoluten Werte, sondern deren prozentuales Verhältnis: Je höher der Anteil der Bruttoschwelle im Verhältnis zum Durchschnittsentgelt aller Beschäftigten ausfällt, umso schwieriger wird sich insgesamt die Überwindung der Hartz-IV-Abhängigkeit alleine durch Aufnahme bzw. Ausweitung abhängiger Beschäftigung auf dem regionalen Arbeitsmarkt gestalten.«

Steffen kommt zu diesem Ergebnis: »Im Bundesdurchschnitt betrug der Anteil des Schwellen-Brutto am Durchschnittsentgelt 52,2% (51,8% im Westen einschließlich Berlin und 60,5% im Osten). Je höher der Anteilswert ausfällt, um so schwerer wird es Leistungsberechtigten c.p. fallen, das erforderliche Entgeltniveau auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu erzielen und sich dadurch aus der Hartz-IV-Abhängigkeit zu lösen.«

Beispiel: Das Durchschnittsentgelt lag 2012 in Westdeutschland (mit Berlin) bei 2.606 Euro im Monat. Der bedarfsdeckende Bruttomonatslohn für einen Alleinstehenden belief sich auf 1.349 Euro pro Monat. Genau dann ist die Schwelle erreicht, aber der man aus dem Hilfeanspruch rauswächst.

Johannes Steffen identifiziert eine zentrale Schwachstelle, die am Übergang zwischen Hilfebedürftigkeit und dem Bestreiten der Existenz aus eigenem Erwerbseinkommen zu verorten ist (und aus die die BILD-Zeitung natürlich nicht hinweist, würde es doch gewissermaßen eine Überforderung der Zielgruppe darstellen):

»Um die Chancen zur Überwindung der Hartz-IV-Abhängigkeit durch die Erzielung von Erwerbseinkommen zu erhöhen, ist u.a. eine durchgreifende Reform des Wohngeldes erforderlich. Denn bei einem Arbeitsverdienst in Höhe der hier ermittelten Bruttoschwellen haben Single-Haushalte durchweg keinen Wohngeldanspruch mehr. Das Wohngeld leistet damit zur Zeit keinen Beitrag zur Überwindung der Fürsorgeabhängigkeit von alleinstehenden Erwerbstätigen. Ein erhöhtes Wohngeld würde die Bruttoschwellen hingegen merklich senken. Bestandteile einer Wohngeldreform müssten

– die Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses und

– die Erweiterung der Werbungskosten bei der Wohngeldberechnung spiegelbildlich zur Ausgestaltung des Erwerbstätigen-Freibetrages im SGB II

sein. Der Erwerbstätigen-Freibetrag beläuft sich bei Alleinstehenden aufs Jahr gerechnet derzeit auf bis zu 3.600 Euro – die beim Wohngeld zu berücksichtigenden Werbungskosten sind hingegen auf 1.000 Euro begrenzt. Eine Harmonisierung der Beträge könnte vielen Beschäftigten den Gang zum Jobcenter ersparen.«

Das ganze Thema verdeutlich nicht nur die Komplexität des fragmentierten Hilfesystems, sondern auch zwei grundsätzliche Probleme im und um das Grundsicherungssystem herum:

Zum einen – so auch die simple Stoßrichtung des BILD-Ansatzes, versucht man die Niedriglöhner an der Grenze zur Hilfebedürftigkeit gegen die auszuspielen, die Hilfeleistungen beziehen. Mit der Botschaft, die auch Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft als „Experte“ zitiert unterstützt: Die Hartz IV-Leistungen seien zu hoch, um einen „Anreiz“ zu geben, zu den Bedingungen zu arbeiten, die da unten herrschen. Man könnte natürlich auch auf die Idee kommen zu fragen: Ist das nicht vielmehr ein Problem, dass viele Menschen zu offenbar sehr niedrigen Löhnen arbeiten (müssen), von denen man seine Existenz nicht bestreiten kann oder kein fühlbarer Abstand zu den Transferleistungsempfängern mehr besteht?

Die weitaus folgenreichere Problematik: Der große Bereich der Niedrigst- und Niedrigeinkommen erklärt neben anderen Gründen auch, warum die Politik eine aus fachlicher Sicht möglicherweise gut begründbare Anhebung der Regelleistungen scheut wie der Teufel das Weihwasser. Denn eine Anhebung um 50 oder x Euro würde viele in den Aufstockungsbereich des Hartz IV-Systems reinziehen von der Anspruchsseite her gesehen.

Mit einer damit eng verbundenen Grundsatzfrage beschäftigt sich Lisa Caspari in ihrem Artikel Definiere Existenz und Minimum und sie spricht einen wunden Punkt an bei der Frage, wie man das festlegt, was als „soziokulturelles Existenzminimum“ zu definieren ist und damit die Leistungen determiniert: »Was braucht ein Mensch zum Leben? Früher errechneten Experten die nötigen Tageskalorien und packten Kartoffeln in imaginäre Warenkörbe. Heute runden sie Statistiken ab.« Eine der zentralen Kritikpunkte in der Hartz IV-Diskussion ist immer wieder die – behauptete – zu niedrige Höhe der Regelleistungen. Aus fachlichen Gründen müssten die Leistungen höher ausfallen. Und erst vor kurzem war diese Frage Gegenstand der höchstrichterlichen Rechtsprechung, was in diesem Blog am 9. September 2014 behandelt worden ist: Das Bundesverfassungsgericht grummelt, beißt aber (noch) nicht. Zur Entscheidung über die Bestimmung der Höhe der Regelbedarfsleistungen im Grundsicherungssystem. Das Bundesverfassungsgericht ist in seiner jüngsten Entscheidung auch auf die von Caspari in ihrem Artikel angesprochene und durchaus fragwürdige Vermischung von Warenkorb- und Statistik-Modell bei der Bestimmung des Existenzminimums eingegangen, wenn auch nicht zur Freude der Kritiker am bestehenden System:

»Der Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen nicht gehindert, aus der Verbrauchsstatistik nachträglich einzelne Positionen – in Orientierung an einem Warenkorbmodell – wieder herauszunehmen. Die Modifikationen des Statistikmodells dürfen allerdings insgesamt kein Ausmaß erreichen, das seine Tauglichkeit für die Ermittlung der Höhe existenzsichernder Regelbedarfe in Frage stellt; hier hat der Gesetzgeber die finanziellen Spielräume für einen internen Ausgleich zu sichern. Derzeit ist die monatliche Regelleistung allerdings so berechnet, dass nicht alle, sondern zwischen 132 € und 69 € weniger und damit lediglich 72 % bis 78 % der in der EVS erfassten Konsumausgaben als existenzsichernd anerkannt werden. Ergeben sich erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Deckung existenzieller Bedarfe, liegt es im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, geeignete Nacherhebungen vorzunehmen, Leistungen auf der Grundlage eines eigenen Index zu erhöhen oder Unterdeckungen in sonstiger Weise aufzufangen.«

So weit das Bundesverfassungsgericht. Das sind eben nicht nur, wie es scheinen mag, technische Fragen, sondern letztendlich geht es um ein normatives Grundsatzproblem: Wie viel soll es denn sein und mit Blick auf die Interdependenzen mit dem Arbeitsmarkt und den dort herrschenden Verhältnissen verengt sich das dann auf die maßgebliche Frage: Wie viel darf es denn sein? Und diese Frage erklärt in sich dann schon die Antworten, die bislang (nicht) gegeben werden (können/dürfen).

Um abschließend wieder an den Anfang des Beitrags zurückzukommen: Die BILD-Zeitung und andere Interessierte sollten sich einmal die vorliegenden Daten beispielsweise des IAB zur „Konzessionsbereitschaft“ von Hartz IV-Empfängern anschauen, eine auch sehr niedrig entlohnte Arbeit an- und aufzunehmen. Dann erübrigt sich eine so billige Polemik nach unten.