Das Themenfeld Alterssicherung ist ein vermintes Gelände und angesichts des Streits um und der fragilen Verständigung auf eine „Grundrente“, die nun durch das Bundeskabinett geschleust werden soll, aber auch angesichts der anhaltenden Debatte über das zunehmende Problem der Altersarmut für einen Teil der Senioren, liegen die Nerven vieler Politiker blank. Da kann man keine (scheinbaren) Hiobsbotschaften verkraften. Und eine solche wurde uns von der FAZ serviert: Rentenkommission vor dem Aus, so hat Kerstin Schwenn ihren Artikel überschrieben – und das ohne ein Fragezeichen, wie eine gleichsam amtliche Verlautbarung daherkommend. Was ist da los?

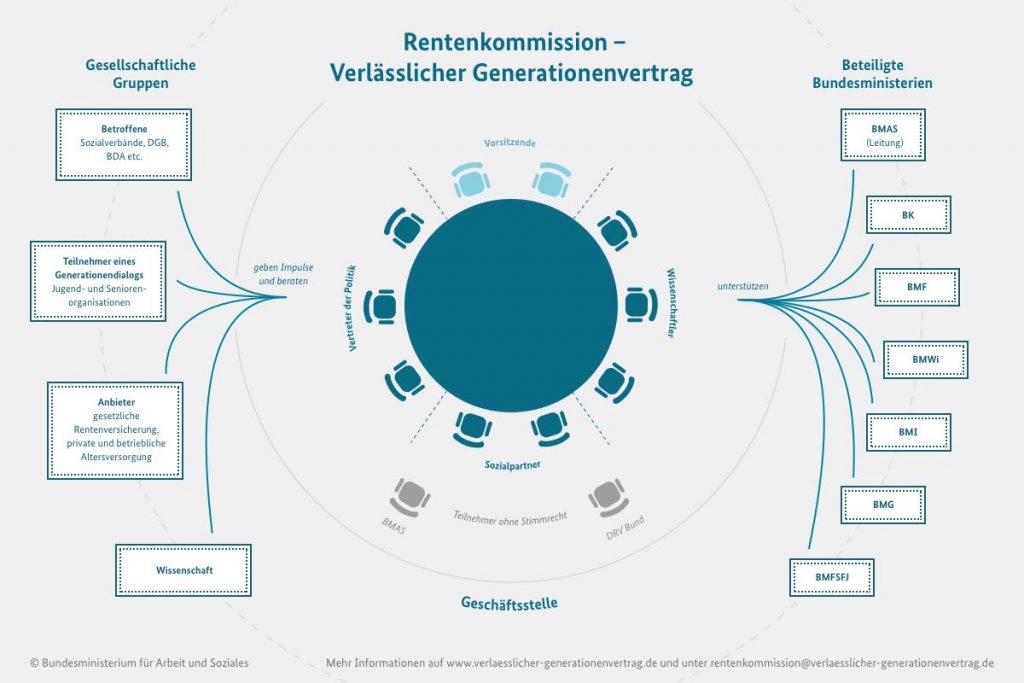

Rentenkommission? Der eine oder andere wird sich erinnern: Im Koalitionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD aus dem Jahr 2018 findet man im Kapitel „Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten“ diese Vereinbarung: »Vertrauen in die langfristige Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung ist ein hohes Gut in unserem Sozialstaat. Deshalb werden wir die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 absichern und bei Bedarf durch Steuermittel sicherstellen, dass der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen wird. Für die Sicherung des Niveaus bei 48 Prozent werden wir in 2018 die Rentenformel ändern und parallel dazu eine Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ einrichten, die sich mit den Herausforderungen der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung und der beiden weiteren Rentensäulen ab dem Jahr 2025 befassen wird. Sie soll eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag vorlegen. Dabei streben wir eine doppelte Haltelinie an, die Beiträge und Niveau langfristig absichert. Die Rentenkommission soll ihren Bericht bis März 2020 vorlegen.« (S. 92; Hervorhebung nicht im Original).