Endlich kann man mal positive Nachrichten unters Volk bringen. Die Angehörigen von Pflegebedürftigen sollen entlastet werden. Die Bundesregierung hat dazu ein „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ auf den parlamentarischen Weg gebracht. Der „Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz)“ wurde als Bundestags-Drucksache 19/13399 vom 23.09.2019 im Bundestag behandelt und zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen (vgl. dazu den Bericht Regierung will Angehörige von Pflegebedürftigen unterstützen über die erstmalige Behandlung des Gesetzentwurfs im Bundestag vom 27. September 2019).

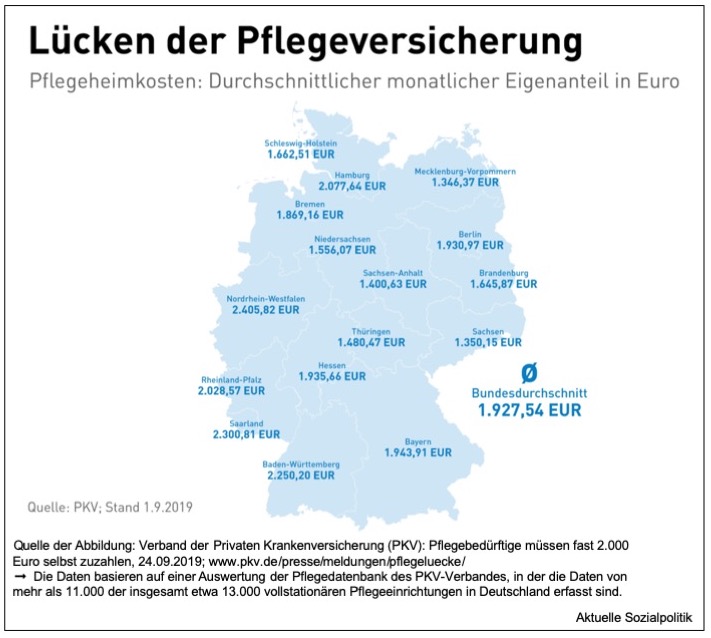

Das kommt bei vielen erst einmal gut an: »Können die Betroffenen die Kosten nicht selbst stemmen, müssen Angehörige einspringen. Für viele Ältere ist die Vorstellung ein Graus, sie könnten ihren Kindern „zur Last fallen“. Die wiederum müssen oft erhebliche Beiträge aufbringen. Das kann Familien bis an den Rand der finanziellen Belastbarkeit führen … Die Bundesregierung geht dieses Problem jetzt an. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) soll vielen betroffenen Familien helfen: Künftig müssen die allermeisten Angehörigen nicht mehr zahlen«, so beispielsweise Thomas Hauser in seinem Artikel Eltern ins Heim, Kinder müssen zahlen? Bundesregierung entlastet hunderttausende Angehörige. Mit diesem Gesetz würden „Eltern und Kinder von pflegebedürftigen Angehörigen spürbar entlastet“, wird Minister Heil zitiert. „Sie sind durch die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen ohnehin stark belastet und tragen eine große Verantwortung. Wir nehmen ihnen jetzt die Angst vor unkalkulierbaren finanziellen Forderungen.“ Da kann man doch nun wirklich angesichts der enormen Eigenanteile, die mittlerweile vor allem in der stationären Pflege von den Pflegebedürftigen (und ihren Angehörigen) aufgebracht werden müssen, nur zu dem Ergebnis kommen: Danke!