Endlich kann man mal positive Nachrichten unters Volk bringen. Die Angehörigen von Pflegebedürftigen sollen entlastet werden. Die Bundesregierung hat dazu ein „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ auf den parlamentarischen Weg gebracht. Der „Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz)“ wurde als Bundestags-Drucksache 19/13399 vom 23.09.2019 im Bundestag behandelt und zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen (vgl. dazu den Bericht Regierung will Angehörige von Pflegebedürftigen unterstützen über die erstmalige Behandlung des Gesetzentwurfs im Bundestag vom 27. September 2019).

Das kommt bei vielen erst einmal gut an: »Können die Betroffenen die Kosten nicht selbst stemmen, müssen Angehörige einspringen. Für viele Ältere ist die Vorstellung ein Graus, sie könnten ihren Kindern „zur Last fallen“. Die wiederum müssen oft erhebliche Beiträge aufbringen. Das kann Familien bis an den Rand der finanziellen Belastbarkeit führen … Die Bundesregierung geht dieses Problem jetzt an. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) soll vielen betroffenen Familien helfen: Künftig müssen die allermeisten Angehörigen nicht mehr zahlen«, so beispielsweise Thomas Hauser in seinem Artikel Eltern ins Heim, Kinder müssen zahlen? Bundesregierung entlastet hunderttausende Angehörige. Mit diesem Gesetz würden „Eltern und Kinder von pflegebedürftigen Angehörigen spürbar entlastet“, wird Minister Heil zitiert. „Sie sind durch die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen ohnehin stark belastet und tragen eine große Verantwortung. Wir nehmen ihnen jetzt die Angst vor unkalkulierbaren finanziellen Forderungen.“ Da kann man doch nun wirklich angesichts der enormen Eigenanteile, die mittlerweile vor allem in der stationären Pflege von den Pflegebedürftigen (und ihren Angehörigen) aufgebracht werden müssen, nur zu dem Ergebnis kommen: Danke!

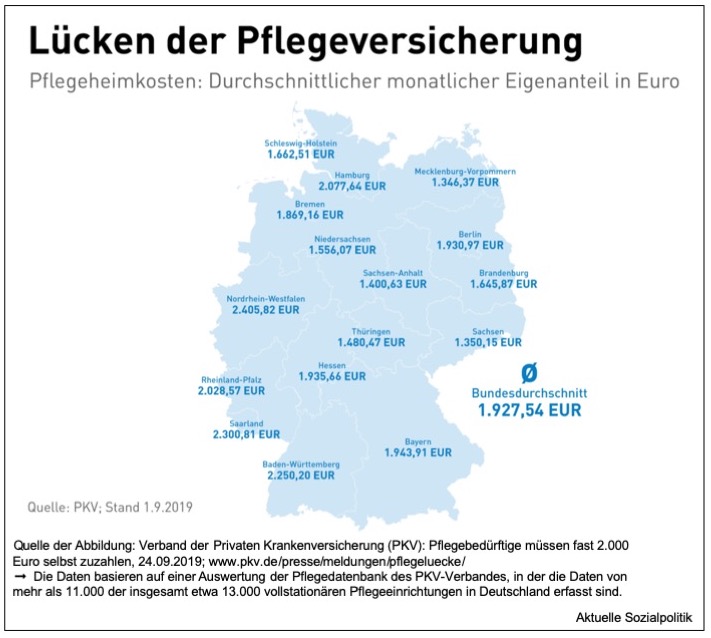

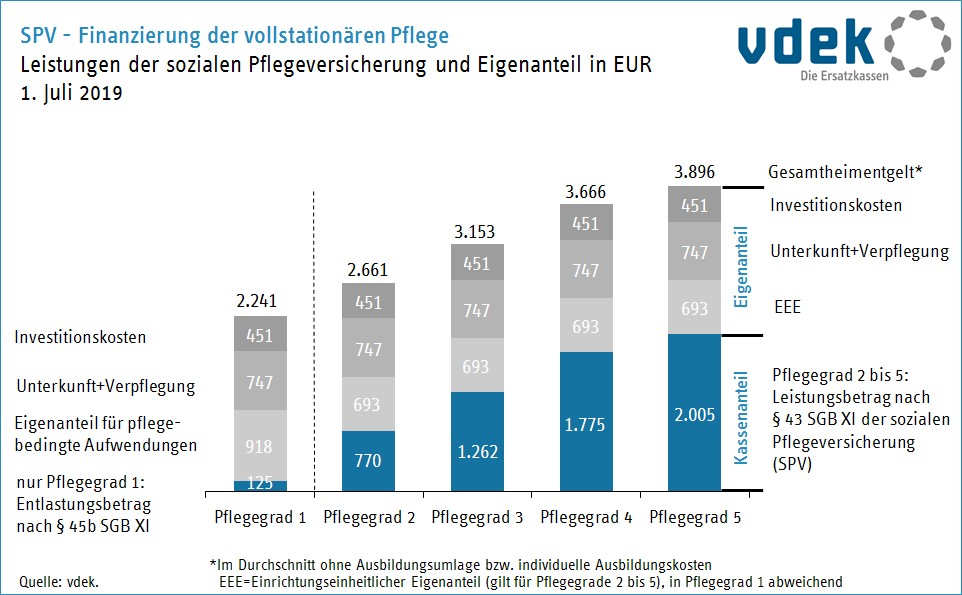

Oder? Wie immer in den Tiefen und Untiefen der Sozialpolitik muss man genauer hinschauen. Dazu muss man sich in einem ersten Schritt vergegenwärtigen, wie die derzeitige Finanzierung der stationären Pflege aufgestellt ist. Es gibt tatsächlich immer noch viele Menschen, die glauben, dass die Pflegeversicherung die Kosten oder den größten Teil der Kosten bei einer Unterbringung in einem Pflegeheim übernimmt. Dem ist aber nicht so. Man kann das verdeutlichen mit einem Blick auf die durchschnittlichen Gesamtkosten für einen Pflegeheimplatz über alle Bundesländer hinweg (mit einer erheblichen Streuung bereits zwischen den Bundesländern), differenziert nach den einzelnen Pflegegraden und aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenarten und den Finanzierungsquellen Dazu diese vom vdek, dem Verband der Ersatzkassen, bereitgestellte Abbildung:

Greifen wir den höchsten Grad an Pflegebedürftigkeit heraus, also Pflegegrad 5. Bei Gesamtkosten im Schnitt von 3.896 Euro pro Monat beläuft sich der Anteil der Pflegeversicherung auf 51,5 Prozent – der Restbetrag, also die Hälfte der Heimkosten insgesamt, müssen von dem Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Konkret eine durchschnittliche Summe von 1.891 Euro. Pro Monat.

Nun ist allen sofort klar, dass die Zahl der Pflegebedürftigen, die aus ihrer Rente eine solche Summe alleine aufbringen können, mehr als überschaubar sein wird. Sollte die Rente (plus möglicherweise vorhandene zusätzliche Alterseinkommen) nicht ausreichen, um den Eigenanteil zu decken, dann geht es an gegebenenfalls vorhandenes Vermögen des betroffenen Pflegebedürftigen. Das muss verwertet werden. Wenn dieses Vermögen verbraucht ist bzw. wenn da gar nichts (mehr) zu holen ist, dann kommt neben der Pflegeversicherung und den Pflegebedürftigen eine dritte Finanzierungsquelle ins Spiel – die „Hilfe zur Pflege“, eine Leistung der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Kostenträger in diesem Fall sind die Sozialämter, mithin also die Kommunen. Aus deren Haushaltstöpfen müssen die Ausgaben dann gestemmt werden.

Diie Ausgaben der Kommunen für die „Hilfe zur Pflege“ (geregelt in den §§ 61 ff. SGB XII) beliefen sich 2017 auf 3,9 Mrd. Euro. Genauer: Die Brutto-Ausgaben für diesen Leistungsbereich. Denn an dieser Stelle gibt es eine wichtige Einschränkung: Wenn sich die Sozialämter an den Pflegekosten beteiligen müssen, weil der oder die Betroffene nicht über ausreichende eigenen Finanzmittel verfügt, dann muss entsprechend des (noch) geltenden Grundsatzes der Nachrangigkeit der Fürsorgeleistung Sozialhilfe geprüft werden, ob es bei den Kindern der Betroffenen etwas zu holen gibt, denn neben der Unterhaltspflicht der Eltern für ihre Kinder gibt es auch eine umgekehrte Fahrtrichtung, also eine Unterhaltsverpflichtung der Kinder für ihre Eltern (wenngleich die bereits in anderen Bereichen des Sozialrechts schon eingeschränkt oder faktisch aufgehoben worden ist).

Hier will die Bundesregierung mit dem neuen Gesetzentwurf ansetzen. Die Kurzbeschreibung des Vorhabens liest sich so: »Der Gesetzentwurf sieht vor, Kinder und Eltern, die gegenüber Beziehern von Sozialhilfe (Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, SGB XII) unterhaltsverpflichtet sind, zu entlasten. Die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu einschließlich 100.000 Euro soll in der Sozialhilfe künftig ausgeschlossen sein. Das bedeutet, dass auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern, die die sogenannte Hilfe zur Pflege erhalten, erst ab einer Höhe ab 100.000 Euro zurückgegriffen werden kann. Umgekehrt soll dies auch für Eltern mit volljährigen, pflegebedürftigen Kindern gelten. Der Nachranggrundsatz der Sozialhilfe wird damit erheblich eingeschränkt. Gleichzeitig wird die Beschränkung des Unterhaltsrückgriffs auch auf die anderen Leistungen des SGB XII ausgedehnt, soweit keine minderjährigen Kinder betroffen sind. Die Begrenzung des Unterhaltsrückgriffs soll ferner auch in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch) durch einen Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern gelten.«

Es geht also nicht nur um die „Hilfe zur Pflege“ nach dem SGB XII, sondern auch um die Eingliederungshilfe (SGB IX). Bleiben wir in diesem Beitrag aber bei der „Hilfe zur Pflege“. Um welche Größenordnungen geht es hier? Dazu wurden bereits in dem Beitrag Das bislang sozialhilferechtlich geöffnete Portemonnaie der Kinder für die Pflegekosten der Eltern als Objekt politischen Handelns: Das „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ und seine Einordnung auf der weiterhin unübersichtlichen Baustelle der Pflegefinanzierung vom 2. September 2019 den einen oder anderen sicher irritierende Hinweise gegeben:

Die für 2017 ausgewiesenen Ausgaben der Kommunen in Höhe von 3,9 Mrd. Euro sind Brutto-Ausgaben. Davon müssen „Einnahmen“ in Höhe von 513,2 Mio. Euro. In diesen Einnahmen verstecken sich auch die Geldbeträge, die von Sozialämtern bei den unterhaltsverpflichteten Angehörigen zurückgeholt wurden. Und wie viel war das nun genau? Die Antwort auf diese scheinbar einfache Frage ist schwieriger als man denkt – dabei ist sie ja nicht nur relevant für die möglichen Entlastungen der bislang zur Kasse zitierten Angehörigen der Pflegebedürftigen, sondern auch für die Diskussion, wer denn statt der Kinder die Zeche bezahlen muss/wird/sollte.

„Die Städte rechnen derzeit mit Mehrbelastungen zwischen einer halben und einer Milliarde Euro pro Jahr“, wird der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, in dem Artikel Kommunen fürchten neue Kostenlawine in der Pflege zitiert. Und was der Vertreter der Kommunen an dieser Stelle fordert, ist klar: „Diese Mehrbelastungen der Kommunen müssen vollständig ausgeglichen werden.“ Aber lesen wir weiter: »Allerdings gibt es keine valide Datengrundlage über die Zahl der erwachsenen Kinder, die für ihre pflegebedürftigen Eltern aufkommen. Der Städtetag schätzt, dass in neun von zehn Fällen Angehörige künftig nicht mehr an der Hilfe zur Pflege beteiligt werden. Im Jahr 2017 zahlten die Sozialämter dafür 3,9 Milliarden Euro. Gut eine halbe Milliarde Euro erhielten sie von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen zurück.« Wie bitte? Man schätzt? Man vermutet? Ja, so ist das.

Nun wird der positiv gestimmte Beobachter der Szenerie einwenden, dass aber doch die Bundesregierung über entsprechend valide Daten verfügen wird, wenn die einen solchen Gesetzentwurf vorlegen. Also werfen wir einen Blick in den nun in den Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf. Und dort werden wir fündig, konkret auf der Seite 6 der Bundestags-Drucksache 19/13399: Als Kostenbelastung für Länder/Gemeinden finden wir in der Tabelle für die beiden Posten „Einführung der 100.000 Euro-Grenze, Abschaffung des Kostenbeitrags der Eltern in Eingliederungshilfe“ für das Jahr 2020 diese Angabe: 300 Mio. Euro.

Doch zugleich wird uns eine Menge Wasser in den Zahlenwein geschüttet, denn in der Erläuterung heißt es: »Die Mehrkosten durch die Einführung der 100.000-Euro-Grenze für unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder in der Sozialhilfe und die Abschaffung des Kostenbeitrags der Eltern in der Eingliederungshilfe sind sehr schwer zu schätzen. Es gibt keine ausreichende Datengrundlage über den Personenkreis der erwachsenen Kinder, die für die Pflegekosten ihrer Eltern aufkommen. Die Mehrkosten für Länder und Kommunen durch die Änderungen der Einkommensanrechnung im SGB IX und SGB XII durch dieses Gesetz werden auf bis zu 300 Millionen Euro geschätzt.«

Der Schlüsselsatz lautet: „Es gibt keine ausreichende Datengrundlage über den Personenkreis der erwachsenen Kinder, die für die Pflegekosten ihrer Eltern aufkommen.“

Das muss man erst einmal sacken lassen in einem Land, in dem man recherchieren kann, wie viele Schafe noch am Leben sind.

Aus einzelnen Kommunen gibt es dann schon etwas konkretere Berichte. Nur als ein Beispiel sei hier auf die Stadt und den Landkreis München verwiesen. Sven Loerzer berichtet in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Sozialreferentin fordert Reform über die dortigen Zahlenverhältnisse:

„Rund 7.700 Menschen in der Landeshauptstadt und im Landkreis München sind nach Angaben des Bezirks Oberbayern auf Sozialhilfe angewiesen, um die Kosten ihrer Pflege zu Hause oder in einem Heim finanzieren zu können. In derzeit 389 Fällen würden Angehörige für die Hilfe zur Pflege im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht zu Zahlungen herangezogen, die sich nach der individuellen finanziellen Leistungsfähigkeit der Kinder bemessen. Dadurch nahm der Bezirk vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 rund 790.000 Euro ein. Für die stationäre Hilfe zur Pflege in Stadt und Landkreis hat der Bezirk im selben Zeitraum insgesamt 75,7 Millionen Euro ausgegeben.«

Bezogen auf die 7.700 Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, weil sie Pflegekosten nicht allein stemmen können, werden in 5 Prozent der Fälle Angehörige mit einer Kostenbeteiligung herangezogen.

Anders ausgedrückt: Viele dieser wenigen Fälle werden nun in Zukunft entlasten werden, bis auf diejenigen Exemplare, deren Einkommen über der genannten 100.000 Euro-Schwelle liegt. An dieser Stelle geben sich drei Diskussionspunkte:

1.) Die Kommunen werden nach der bisherigen Entwurfslage die Ausfälle aufgrund des „Geschenks“ aus Berlin aus ihren Mitteln gegenfinanzieren müssen, so ist das ja auch im diskussionsbedürftigen Zahlentableau mit den 300 Mio. Euro für 2020 vermerkt. Darüber kann man – nicht nur aus einer engen ordnungspolitischen Sicht heraus – trefflich streiten. Auch wenn man an den bisherigen Unterhaltsrückgriff nichts verändern würde: Angesichts der Gemengelage aus steigenden Pflegeheimbewohnerzahlen, der Problematik, dass die Pflegeversicherung als Teilleistungsversicherung einen tendenziell kleiner werdenden Anteil der Gesamtkosten abdecken wird, dass die Kostensteigerungen in den Pflegeheimen, überwiegend bzw. ausschließlich von den Pflegebedürftigen selbst zu finanzieren sind über deren Eigenanteile, die zunehmende Zahl an einkommensschwachen Menschen, die in den kommenden Jahren in die Pflege kommen werden – die Ausgaben der Kommunen für die „Hilfe zur Pflege“ wird deutlich ansteigen in den kommenden Jahren, wenn man keinen Systemwechsel bei der Art und Weise der Finanzierung vor allem der stationären Pflegekosten hinbekommen sollte.

2.) Auch wenn nun allerorten die Entlastung „der“ Angehörigen beschworen wird – es handelt sich nicht nur um eine relativ kleine Gruppe, die angesichts der bestehenden Regelungen mit den Freibeträgen und Einkommensgrenzen zur Mitfinanzierung der Pflegekosten ihrer Eltern herangezogen werden, sondern logischerweise geht es um Personen, die über relativ hohe Einkommen verfügen. Natürlich kann man auch die entlasten wollen – aber an dem Grundproblem für die eigentlich Betroffenen, nämlich die Pflegebedürftigen, ändert das gar nichts. Dazu als Beispiel die Ausführungen der Münchner Sozialreferentin Dorothee Schiwy, über die Sven Loerzer in seinem Artikel berichtet: „Aufgrund der hohen Baukosten und der großen Investitionen der vollstationären Pflegeeinrichtungen in eine würdevolle und qualitätsgeleitete Pflege ist der Eigenanteil, den Pflegebedürftige selbst erbringen müssen, in München relativ hoch“, betont Schiwy. „Er liegt bei rund 2.400 Euro.“ Das führe dazu, dass rund ein Drittel der Pflegeheimbewohner in München Sozialhilfe zur Finanzierung des Platzes benötige: „Ihnen steht dann nur noch ein Barbetrag in Höhe von 120,15 Euro pro Monat, zum Beispiel für Friseur, Fußpflege, Erkältungsmittel und die Teilnahme an Ausflügen zur Verfügung.“ Dass nun bei der Aufbringung der Mittel für die „Hilfe zur Pflege“-Leistungen seitens der Kommunen von der einen in die andere Tasche umverteilt werden soll, ändert nichts an dem beschriebenen Grunddilemma.

3.) Und abschließend sei auf ein sicher umstrittenes, aber auf alle Fälle diskussionswürdiges Argument hingewiesen, mit dem die geplante Entlastung bei der Unterhaltspflicht der Kinder kritisch betrachtet wird: Ist es wirklich unbestritten gut, dass man die Unterhaltsbande zwischen Kindern und Eltern immer weiter schleift? Dass auch gut situierte Kinder davor bewahrt werden, einen Anteil an den durchaus erheblichen Kosten für die Versorgung ihrer Eltern zu leisten? Man muss zumindest darüber diskutieren, ob man diesen Entwicklungspfad uneingeschränkt weitergehen will.

Dazu der durchaus provozierende Kommentar von Marion Theis unter der Überschrift „Das geplante Gesetz ist unnötig und kaltherzig“: »Dass .. gut verdienende Erwachsene nicht mehr finanziell für ihre alten Eltern einstehen sollen, das geht mir nicht in den Kopf. Bisher schon ist es so, dass der Staat die Pflegeheimkosten übernimmt, wenn Rente und Pflegeversicherung nicht ausreichen. Die Sozialämter können sich dann einen Teil der Kosten von den Kindern zurückholen – allerdings nur in äußerst engen Grenzen. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach entschieden, dass nur gut situierte Kinder für ihre Eltern einspringen müssen … Dem Unterhaltpflichtigen muss immer ein „angemessener Selbstbehalt“ bleiben. Auch beim „Schonvermögen“ sind Sozialämter wie Gerichte großzügig.« Und sie wirft diese Frage auf: »Wenn diese bisherigen Regeln des Füreinander-Einstehens schon nicht mehr zumutbar sein sollen, wohin führt uns das?«

Man könnte das Vorhaben der Bundesregierung natürlich auch ganz funktional betrachten (und da würde ein genauerer Blick auf die Verteilungseffekte der Entlastung „der“ Angehörigen nur stören) und die Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen: Hier werden nicht Menschen entlastet, die nur über geringe oder für Millionen „normale“ Einkommen und Vermögen verfügen.

Gleichzeitig kann man in dem nun vorliegenden Gesetzentwurf eine ausgeprägte Unwucht hinsichtlich der Unterhaltsverpflichtungen erkennen. Während einige und darunter vor allem durchaus wohlhabende Kinder von pflegebedürftigen Menschen entlastet werden, soll das nicht für Eltern minderjähriger Kinder mit einer Behinderung gelten. Dazu aus dem Bericht über die erste Befassung des Bundestages mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung: »Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen) … kritisierte …, dass es für Eltern minderjähriger pflegebedürftiger Kinder keine Entlastung geben soll: „Sie müssen weiterhin dafür bezahlen, wenn sie erreichen wollen, dass ihr Kind wie alle anderen gesellschaftlich teilhaben wollen.“