Das die Eltern für ihre Kinder aufzukommen haben, ist bekannt und von immer vorhandenen Ausnahmefällen abgesehen auch als selbstverständlich akzeptiert. Dass die Unterhaltsverpflichtung aber keine Einbahnstraße ist, stößt dann, wenn es ernst wird, nicht selten auf Erstaunen und auch Verärgerung, weil viele damit nicht gerechnet haben. Und dass sich der Staat, genauer: der Träger der Sozialhilfe, von ihm (vor)finanzierte Leistungen bei den Kindern, die nach den amtlichen Definition als leistungsfähig eingestuft werden, wieder zurückholt bzw. das mehr oder weniger intensiv versucht, ist in Zeiten einer steigenden Zahl an Pflegebedürftigen in Kombination mit einem erheblichen Anteil an selbst zu finanzierenden Pflegekosten beispielsweise bei einer Heimunterbringung naturgemäß eine sichere Quelle für eine wachsende Zahl an Fällen, wo die Kinder in die Finanzierungspflicht genommen werden.

Im Netz hat sich über die Jahre eine Vielzahl an mehr oder weniger seriösen Ratgebern etabliert, wo Menschen, die ein entsprechendes Schreiben eines Sozialamtes bekommen, nachlesen können, was möglicherweise auf sie zukommen wird – bis hin zu Elternunterhalts-Rechnern, mit deren Hilfe man berechnen können soll, wie hoch die monatliche Rechnung ausfallen wird.

Aber dem will die große Koalition nun ein Ende setzen: »Die Bundesregierung hat heute das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) im Kabinett verabschiedet. Damit werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der Sozialhilfe finanziell spürbar entlastet.« So die Mitteilung des zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter der hoffnungsvollen Überschrift Bundeskabinett beschließt Angehörigen-Entlastungsgesetz, die am 14. August 2019 veröffentlicht wurde. Und der Minister Hubertus Heil (SPD) wird mit diesen Worten zitiert: »Eltern und Kinder von pflegebedürftigen Angehörigen werden … nachhaltig und spürbar entlastet. Sie sind durch die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen ohnehin stark belastet und tragen eine große Verantwortung. Wir nehmen ihnen jetzt die Angst vor unkalkulierbaren finanziellen Forderungen. Künftig müssen sie erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro einen Beitrag zu den Pflegekosten leisten.«

Na endlich, werden viele sagen. Längst überfällig. Gut so.

Aber wie immer im sozialpolitischen Leben muss man genauer hinschauen. Und zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle rundum begeistert sind von der doch offensichtlich guten Tat der gar nicht mehr so großen Koalition.

Um das genauer prüfen zu können, ist der Blick in das Original, also den Gesetzentwurf der Bundesregierung, hilfereich. Den findet man hier:

➔ Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Ange- höriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz). Stand: 05.08.2019

Zu den Zielen, die man mit dem Gesetzentwurf verfolgt, erfahren wir gleich am Anfang des Entwurfs: »Die Inanspruchnahme unterhaltsverpflichteter Angehöriger soll mit diesem Gesetz erheblich begrenzt werden. Es handelt sich bei dem Vorhaben um eine umfassende und weitreichende Reform des Unterhaltsrückgriffs in der Sozialhilfe. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe, insbesondere bei ohnehin schon durch die Hilfebedürftigkeit der Betroffenen belasteten Angehörigen, einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Auch in der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) soll durch einen Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen werden.«

»Das Gesetz bezieht sich auf die unterhaltsverpflichteten Angehörigen von Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Gleichzeitig wird die Beschränkung des Unterhaltsrückgriffs auch auf die anderen Leistungen des SGB XII ausgedehnt.« Und das ist von grundlegender sozialpolitischer Bedeutung, denn das dient „der Vermeidung einer Ungleichbehandlung innerhalb der verschiedenen Leistungsarten im SGB XII“. Was ist damit nun wieder gemeint? Ohne diese Regelung würde die Privilegierung der 100.000-Euro-Grenze im SGB XII zwar für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gelten, nicht aber für die „Hilfe zur Pflege“ nach SGB XII und anderen Leistungen, bei denen es eine solche Grenze – noch – nicht gibt. So ist das aber übrigens schon seit Jahren.

➔ An dieser Stelle muss auf die (bisherige) Besonderheit der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ hingewiesen werden. Bis zum Jahr 2003 gab es eine Unterhaltsverpflichtung der Kinder gegenüber ihren Eltern (und umgekehrt) im damaligen Sozialhilferecht, dem BSHG. Wenn also beispielsweise die Eltern altersarm und auf Sozialhilfeleistungen angewiesen waren, dann hat das Sozialamt eine Unterhaltsverpflichtung des oder der Kinder geprüft und diese ggfs. auch herangezogen. Das wurde damals als eine wichtige Quelle der „verschämten Altersarmut“ identifiziert, da viele ältere Menschen ihnen eigentlich zustehende Sozialhilfeleistungen nicht in Anspruch genommen hätten, weil sie einen Rückgriff auf die Kinder befürchteten. Der Gesetzgeber hat sich dann entschieden, mit dem „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GsiG)“ diesen Bereich aus der Nachranglogik der Sozialhilfe herauszulösen und eine Leistung zu schaffen, die zwar weiterhin vom Einkommen und Vermögen des Betroffenen bedarfsabhängig war, bei der aber nicht mehr auf die engeren Angehörigen zurückgegriffen werden konnte. Im § 1 des GsiG hieß es mit Blick auf die altersarmen Personen: »Der bisherige Weg, diese Menschen auf die Sozialhilfe zu verweisen, stellt keine adäquate Lösung dar. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, in Einzelfällen bei vorübergehender Notlage nachrangig den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen und Hilfen zur Überwindung zu gewähren. Außerdem hält beispielsweise die Furcht vor dem Unterhaltsrückgriff auf die Kinder vor allem ältere Menschen oftmals vom Gang zum Sozialamt ab. Eine dem sozialen Gedanken verpflichtete Lösung muss hier einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz wählen, der eine würdige und unabhängige Existenz sichert.« (Bundestags-Drucksache 14/5150 vom 25.01.2001, S. 48). Mit der ursprünglich gewählten Lösung eines eigenständigen Grundsicherungsgesetzes (GsiG) entstanden jedoch zahlreiche Probleme in der Praxis aufgrund des Nebeneinanders zweier beinahe identischer Unterhaltsleistungen (Sozialhilfe/Grundsicherung) und des möglichen Parallelbezugs z. B. bei vollstationärer Pflege. Vor diesem Hintergrund wurde diese Grundsicherung dann in das dem BSHG nachfolgende SGB XII integriert. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht – hier gilt schon lange die bereits angesprochene 100.000er-Grenze. Erst ab deren Überschreiten gilt wieder eine Unterhaltsverpflichtung. Es liegt im Ermessen des Sozialhilfeträgers, vom Leistungsempfänger nähere Auskünfte zu verlangen, die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der Unterhaltspflichtigen zulassen (z. B. mit der Frage nach den Berufen der Kinder). Und Ermessen wird mal so oder anders ausgeübt.

Nun ist die Entwicklung der Empfängerzahlen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2003 sehr dynamisch – immer mehr Menschen sind auf diese Leistung angewiesen. Das hat zu entsprechenden Ausgabenanstiegen geführt und die Kommunen gerieten immer stärker unter Druck, denn die Sozialhilfe nach SGB XII ist – eigentlich – eine kommunal zu finanzierende Angelegenheit. Aufgrund der steigenden Ausgaben wie auch angesichts der Perspektive, dass die Inanspruchnahme in den kommenden Jahren ohne substanzielle Änderung des Gesamtsystems stark ansteigen wird, hat dann dazu geführt, dass der Bund seit 2014 den Kommunen die Finanzierung dieser Grundsicherungsleistung abgenommen hat.

Anders die Regelung die „Hilfe zur Pflege“ betreffend, die in den §§ 61 SGB XII normiert ist. Nun soll dort auch die 100.000er-Grenze eingezogen werden. Aber über welche Größenordnungen sprechen wir hier eigentlich, die Zahl der Betroffenen wie auch die Ausgaben in Euro betreffend?

Man erkennt an der Entwicklung der Empfänger-Zahlen drei besonders relevante Aspekt:

➞ Zum einen war die Einführung der letzten großen Säule der Sozialversicherung, also die Pflegeversicherung, nach jahrelangen Diskussionen vor allem auch bedingt durch die damalige Belastung der Kommunen mit den Pflegekosten. Und man erkennt, dass seit 1995 mit dem Inkrafttreten der Pflegeversicherung, eine deutliche Entlastung der Kommunen erreicht werden konnte, gemessen an der Zahl der Menschen, die Hilfe zur Pflege-Leistungen beziehen.

➞ Allerdings beginnen die Zahlen in den Folgejahren langsam, aber erkennbar wieder anzusteigen. Dies erklärt sich vor allem aus den Konstruktionsprinzipien der Pflegeversicherung, also der Nicht-Dynamisierung der Leistungen, was zu einem Realwertverlust geführt hat (bei gleichzeitig steigenden Kosten der Pflege) und der Tatsache, dass es sich um eine Teilleistungsversicherung handelt.

➞ Der Rückgang der Zahlen am aktuellen Rand ist wiederum auf die Leistungsverbesserungen in der Pflegeversicherung zurückzuführen, die vor allem mit den drei Pflegestärkungsgesetzen in die Welt gekommen sind.

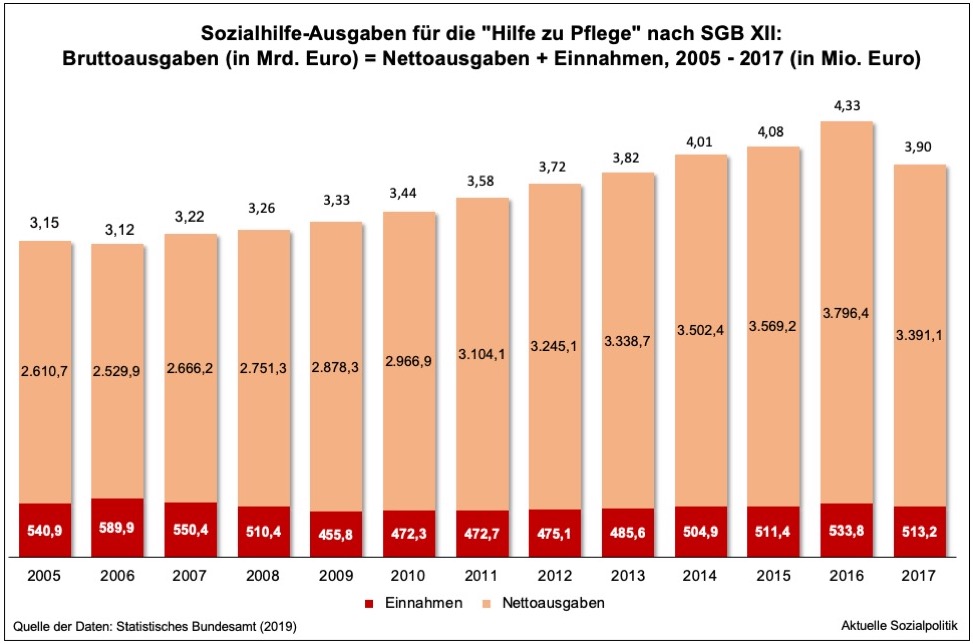

Das wird auch an der Entwicklung der kommunal zu finanzierenden Hilfe zur Pflege-Ausgaben deutlich erkennbar:

In den Einnahmen, die in der Abbildung mit über 500 Mio. Euro ausgewiesen werden, stecken auch die Beträge, die aus dem Unterhaltsrückgriff stammen (sowie das, was man sich von den Betroffenen selbst holt). Vor diesem Hintergrund ahnt man schon, was jetzt kommt: Wenn der Bundesgesetzgeber den Rückgriff auf die allermeisten Betroffenen abschafft, dann muss das Geld ja aus einer anderen Quelle sprudeln. Insofern überraschen solche Artikel nicht: Kommunen fürchten neue Kostenlawine in der Pflege, so Frank Specht im Handelsblatt: Durch die Übertragung der Regelung auf die sogenannte Hilfe zur Pflege sehen die Kommunen als Sozialhilfeträger eine neue Kostenlawine auf sich zukommen. „Die Städte rechnen derzeit mit Mehrbelastungen zwischen einer halben und einer Milliarde Euro pro Jahr“, wird der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, zitiert. „Diese Mehrbelastungen der Kommunen müssen vollständig ausgeglichen werden.“

Dann kommt ein interessanter und den einen oder anderen irritierender Aspekt: »Allerdings gibt es keine valide Datengrundlage über die Zahl der erwachsenen Kinder, die für ihre pflegebedürftigen Eltern aufkommen. Der Städtetag schätzt, dass in neun von zehn Fällen Angehörige künftig nicht mehr an der Hilfe zur Pflege beteiligt werden. Im Jahr 2017 zahlten die Sozialämter dafür 3,9 Milliarden Euro. Gut eine halbe Milliarde Euro erhielten sie von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen zurück.« Wie bitte? Man schätzt? Man vermutet? Ja, so ist das.

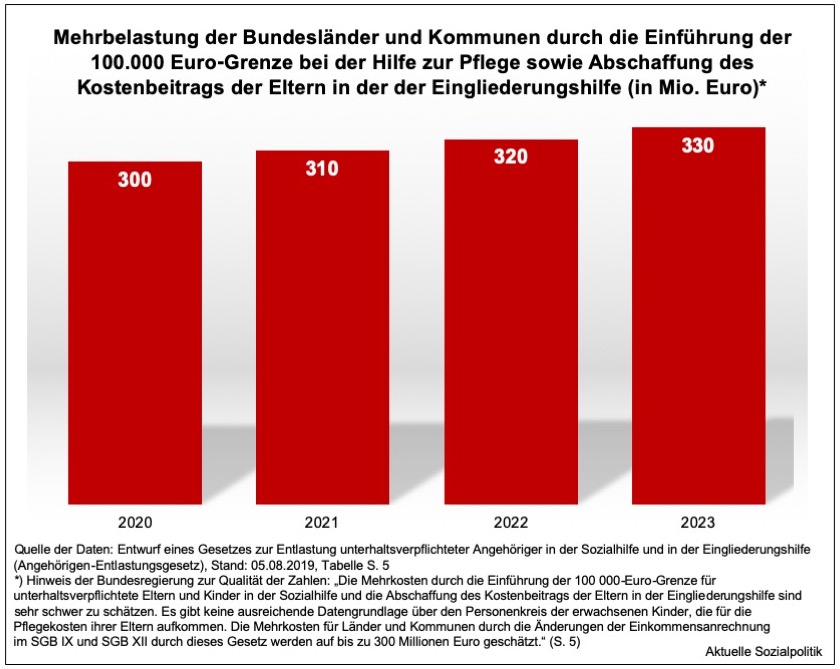

Dieser in einer Welt, die von Buchhaltern bevölkert wird, erstaunliche Befund ergibt sich auch, wenn man in den Gesetzentwurf schaut, den das Kabinett abgesegnet und damit auf die parlamentarische Fahrbahn gesetzt hat. Denn dort müssen ja auch die Kosten ausgewiesen werden. Und schaut man sich das nach diesem Kriterium an, dann findet man diese Zahlen:

Wortwörtlich heißt es auf der Seite 5 des Gesetzentwurfs: »Die Mehrkosten durch die Einführung der 100 000-Euro-Grenze für unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder in der Sozialhilfe und die Abschaffung des Kostenbeitrags der Eltern in der Eingliederungshilfe sind sehr schwer zu schätzen. Es gibt keine ausreichende Datengrundlage über den Personenkreis der erwachsenen Kinder, die für die Pflegekosten ihrer Eltern aufkommen. Die Mehrkosten für Länder und Kommunen durch die Änderungen der Einkommensanrechnung im SGB IX und SGB XII durch dieses Gesetz werden auf bis zu 300 Millionen Euro geschätzt. Den Mehrkosten der Länder und Kommunen stehen nicht bezifferbare Einkommensteuermehreinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber, da durch die Einschränkung des Unterhaltsrückgriffs bis zu einem Jahreseinkommen in Höhe von 100 000 Euro weniger Angehörige steuerliche Vorteile geltend machen.«

Alles klar? Nichts genaues weiß man nicht. Aber so oder anders: Die Rechnung muss bezahlt werden.

Und die Auswirkungen auf die Kommunen, die nach dem derzeitigen Stand des Gesetzentwurfs das Geschenk aus Berlin an die Angehörigen finanzieren müssen, fallen ganz unterschiedlich aus. Dazu zwei Beispiele:

➔ »Das vom Bundeskabinett … beschlossene „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ droht zur Millionenbelastung für die Stadt Duisburg und viele weitere Kommunen zu werden«, kann man diesem Artikel entnehmen: Verärgerung in Duisburg: Neue Gesetzgebung in der Pflege belastet Kommunen. Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link wird mit diesen Worten zitiert: „Die Gedankenlosigkeit, mit der in Berlin das Angehörigen-Entlastungsgesetz auf Kosten der Kommunen beschlossen wurde, ist unbegreiflich. Unsere Stadt drücken 3 Milliarden Euro Altschulden. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir es in den letzten fünf Jahren geschafft, rund 400 Millionen Euro einzusparen. Wenn das Angehörigen-Entlastungsgesetz in dieser Form und ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich für die Kommunen in Kraft tritt, ist es für uns ein Schlag ins Gesicht.“ Und dann werden uns die folgenden Zahlen serviert: »Die Stadt Duisburg hat schon in 2018 insgesamt rund 31,5 Millionen Euro als örtlicher Träger für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) aufgewendet, davon etwa 28,5 Millionen Euro für stationäre Pflegeleistungen. Hinzu kommen rund 23,5 Millionen Euro für das sogenannte Pflegewohngeld. Für diesen Aufwand wurden insgesamt etwa 1,3 Millionen Euro an Unterhaltsansprüchen gegen unterhaltsverpflichtete Angehörige als Forderung erhoben. Diese würden mit Inkrafttreten des Gesetzes überwiegend entfallen und somit die Stadt noch weiter belasten.«

Und mit Blick auf die zukünftige Entwicklung interessant ist auch dieser Hinweis: Der zuständige Sozialdezernent Thomas Krützberg ergänzt: „Es ist zudem deutlich absehbar, dass die Bundesregierung mit ihrem Vorhaben auch den heute bereits bestehenden Pflegenotstand durch die steigende Nachfrage nach Pflegeheimplätzen massiv verschärfen wird, dieses ist offensichtlich bei der Gesetzesvorlage überhaupt nicht berücksichtigt worden“.«

➔ Ein anderes Beispiel geht so: »Die Bundesregierung will Angehörige von Pflegebedürftigen finanziell entlasten. Doch von der geplanten Neuregelung dürfte in Sachsen kaum jemand profitieren.« Der Artikel Entlastungsgesetz hilft nur wenigen Pflegenden präsentiert uns diese Zahlen: »Der Anteil derjenigen, die sich an den Pflegekosten ihrer Sozialhilfe beziehenden Eltern oder Kinder beteiligen müssen, ist in Sachsen … relativ gering. So sprangen im vergangenen Jahr die Landkreise Mittelsachsen, Erzgebirge und Vogtland sowie die Stadt Chemnitz für insgesamt 2300 Pflegebedürftige ein, die ihre Pflege nicht selbst bezahlen konnten. Elf Millionen Euro kostete sie das. Nur jeweils einige Zehntausend Euro holten sie sich anschließend bei unterhaltsverpflichteten Angehörigen wieder zurück. Dabei war der Anteil mit drei Prozent in Mittelsachsen am höchsten.«

Der Deutsche Landkreistag als einer der drei kommunalen Spitzenverbände hat sich unter dieser Überschrift zu Wort gemeldet: Zur geplanten Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs in der Sozialhilfe. Grundsätzlich begrüßt man das Anliegen einer Entlastung der Angehörigen, aber es werde fünf kritische Punkte zur Diskussion gestellt:

➔ »Angehörige werden sich durch weitgehende Aufhebung des Rückgriffs schneller dafür entscheiden, ein pflegebedürftiges Familienmitglied in ein Pflegeheim zu geben, wenn dafür keine Unterhaltszahlungen mehr anfallen. Die Erfahrungen in einzelnen österreichischen Ländern, die den Unterhaltsrückgriff gestrichen haben, zeigen einen deutlichen Anstieg der Heimanträge. Dies muss nicht zuletzt im Interesse der betroffenen Menschen, die in der Regel zu Hause alt werden möchten, verhindert werden. Insofern bedarf es anderer Steuerungsmechanismen, um die Pflege in der Häuslichkeit zu unterstützen.«

➔ »Ohne Unterhaltsrückgriff würde man diejenigen „begünstigen“, die die Pflege nicht im Familienverband selbst oder mit Pflegediensten sicherstellen. Denn ein Unterhaltsrückgriff findet schon heute in der Regel nicht statt bei unterhaltspflichtigen Personen, die die Pflege durchführen und damit den Unterhalt in natura erbringen.«

➔ »Es ist nicht ersichtlich, warum Bürger mit gutem Einkommen über die steuerfinanzierte Sozialhilfe entlastet werden sollen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, Hilfe (nur) demjenigen zukommen zu lassen, der sie nicht von anderen, insbesondere Angehörigen, erhält. Das Sozialrecht korrespondiert insoweit mit dem zivilrechtlichen Unterhaltsrecht. Es käme im Ergebnis zu einer finanziellen Entlastung von Besserverdienenden über die Sozialhilfe, die aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse bisher einen finanziellen Beitrag leisten. Die familiäre Einstandspflicht würde aufgehoben und durch Steuergelder kompensiert.«

➔ »Familiäre Solidarität darf keine Einbahnstraße sein. Während Eltern für ihre minderjährigen Kinder einstehen müssen, könnten volljährige Kinder sich der Verpflichtung entziehen, indem sie die Eltern auf die Sozialhilfe „verweisen“.«

➔ »Zur Vermeidung finanzieller Überforderung von Unterhaltspflichtigen hat die Rechtsprechung heute schon viele Selbstbehalte und Schonvermögensgrenzen festgelegt.«

Man sieht, keine einfache Gefechtslage. Und an den ansonsten hinsichtlich der Mehrebenen-Finanzierung kritisierten Punkte ändert das neue Gesetz nichts.

„Das Gesetz von Bundesarbeitsminister Heil klingt schön, ist aber reine Symbolpolitik“, so wird Eugen Brysch, Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Patientenschutz, zitiert. „Lediglich ein verschwindend geringer Teil an Angehörigen soll nun geschützt werden. Schließlich tragen die Kommunen und letztlich die Steuerzahler den allergrößten Teil der bundesweit 3,4 Milliarden Euro für die Hilfe zur Pflege.“ Am Kernproblem, dass die pflegebedürftigen Menschen selbst nicht entlastet werden, wird die geplante Neuregelung nichts ändern. „Pflege macht weiterhin arm“, sagt Brysch.«

Hier wird das immer drängender werdende Problem der sogenannten „Eigenanteile“ bei stationärer Pflege angesprochen. Die sehen derzeit in den einzelnen Bundesländern (und bei einer erheblichen Streuung um die jeweils ausgewiesenen Mittelwerte) so aus:

Nur von Januar 2019 bis Juli 2019 hat sich der Eigenanteil im Bundesdurchschnitt um 3,23 Prozent erhöht (61 Euro mehr). In Sachsen-Anhalt waren es im gleichen Zeitraum mit + 113 Euro sogar 8,5 Prozent mehr. Und es ist absehbar, dass die Eigenanteile im bestehenden System einer Teilleistungsversicherung weiter nach oben gehen müssen, sollte man nur einen kleinen Teil der kostensteigernden, aber völlig berechtigten Anliegen wie eine bessere Vergütung der Pflegekräfte durchsetzen können.

Fazit: Die für viele berechtigte Entlastung von Angehörigen muss im Gesamtzusammenhang mit der mehr als renovierungsbedingten Pflegefinanzierung gesehen werden. Darum wird es nun endlich in den kommenden Monaten gehen müssen.