Über 3.000 Menschen besuchen derzeit den Deutschen Pflegetag 2015 in Berlin. Solche Kongresse sind neben vielen fachlichen Impulsen und Diskussionen natürlich immer auch ein Schaulaufen der pflegepolitisch wichtigen Größen sowie der proklamatorischen Selbstvergewisserungen einer Profession. So kann es nicht überraschen, dass den Pflegekräften im Plenum viel Lob und Anerkennung dessen, was sie tagtäglich tun, mit auf den Weg gegeben wird. Aber auch die vielen warmen Worte können – wenn man sich ehrlich macht – nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pflege als Berufs- und Tätigkeitsfeld insgesamt in einer – zuweilen irritierend daherkommenden – nebulösen Sowohl-als-auch-Debatte festzuhängen scheint.

Auf der einen Seite gibt es durchaus einige und darunter sehr gewichtige pflegepolitische Entwicklungen, die ein hohes Aktivitätsniveau anzeigen. Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt das so: »Durch zwei Pflegestärkungsgesetze will das Bundesgesundheitsministerium in dieser Wahlperiode deutliche Verbesserungen in der pflegerischen Versorgung umsetzen.« Mit dem ersten der beiden Gesetze wurden zum 1. Januar 2015 Leistungen erhöht, mehr Betreuungskräfte für stationäre Einrichtungen ermöglicht und ein – zu Recht sehr umstrittener – „Pflegevorsorgefonds“ installiert. Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz soll am Ende dieser Wahlperiode ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt werden. Damit nicht genug: Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU), hat auf dem Pflegetag angekündigt, im Sommer einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Attraktivität der Pflegeberufe gesteigert werden soll. Auf der anderen Seite leiden alle Bereiche der Pflege unter einer sich seit langem kontinuierlich zuspitzenden Personalmangelsituation, die zu enormen Frustrationen unter den Fachkräften und im Pflegealltag zu teilweise desaströsen Gefährdungssituationen führt (vgl. dazu nur am Beispiel der Nachtdienste in Krankenhäusern den Blog-Beitrag Man kann sich auch zu Tode sparen. Die alles überlagernde Kostensenkungslogik trifft in der Pflege beide Seiten der Medaille hart, die Patienten und die Pflegekräfte vom 07.03.2015). Aber damit nicht genug: Auch hinsichtlich der Frage einer stärkeren institutionellen Verselbständigung der Pflege gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Pflege sowie auseinanderlaufende Entwicklungen zwischen den Bundesländern.

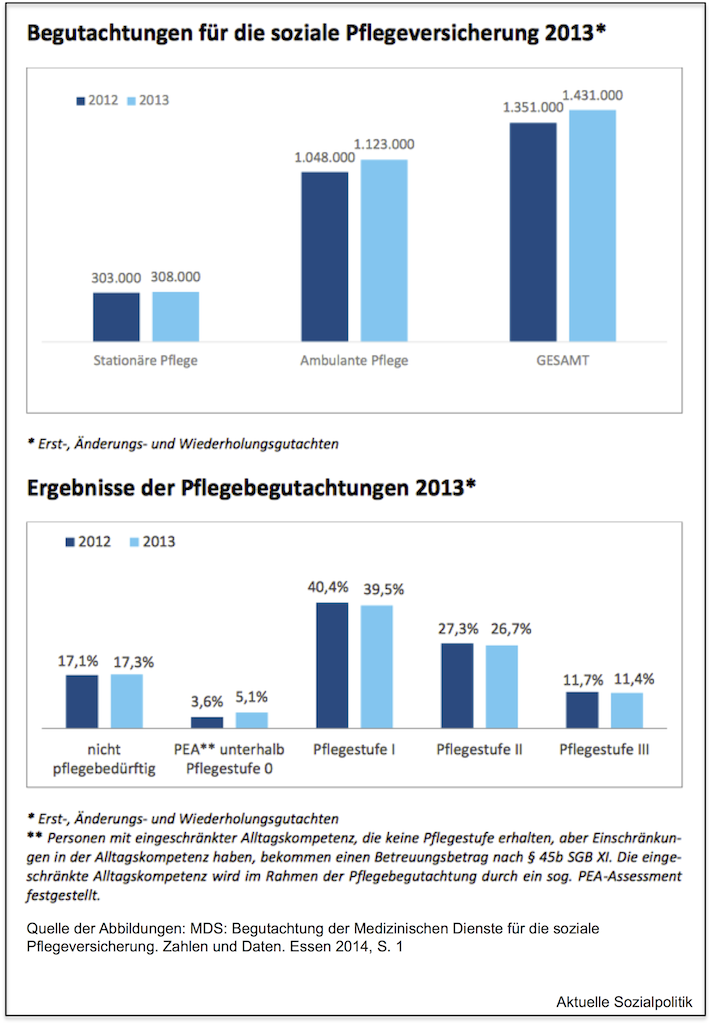

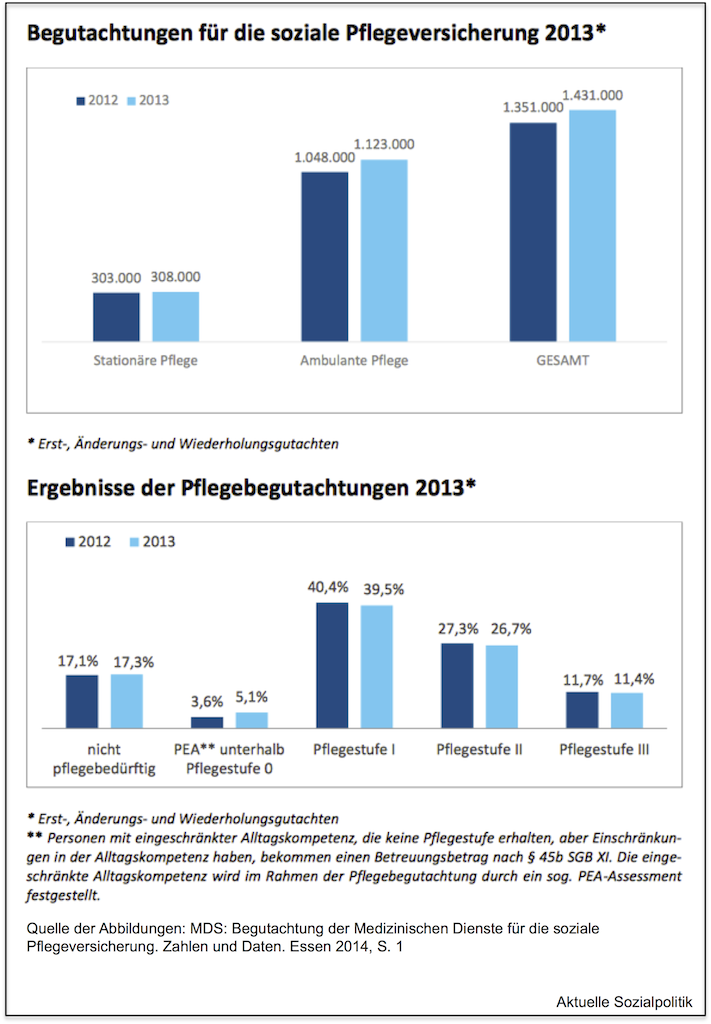

Zeitgleich steigt und steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen – gerade erst hat das Statistische Bundesamt die Pflegestatistik 2013 veröffentlicht. Im Dezember 2013 waren in Deutschland 2,63 Millionen Menschen formal pflegebedürftig im Sinne des SGB XI. 71 Prozent (also 1,86 Millionen) von ihnen wurden zu Hause versorgt – davon 1,25 Millionen Menschen ausschließlich von ihren Angehörigen. In Pflegeheimen vollstationär betreut wurden insgesamt 764.000 Pflegebedürftige (29 Prozent). Im Vergleich mit Dezember 2011 – also innerhalb von zwei Jahren – ist die Zahl der Pflegebedürftigen um 125.000 gestiegen. Das wird in den vor uns liegenden Jahren so weiter gehen und an Dynamik noch zulegen aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung.

Und der Bedarf an und die Nachfrage nach professioneller Pflege wird deutlich zunehmen, denn die „stille Pflegeressource“, also die Angehörigen und darunter vor allem die Frauen, werden aus unterschiedlichen Gründen eher weniger zur Verfügung stehen. Dies trifft gerade in der Altenpflege auf einen bereits heute in vielen Regionen spürbaren Fachkräftemangel. Und es ist ja nicht nur die Altenpflege, wo die Knappheitsprobleme bereits an allen Ecken und Enden spürbar sind. Der Präsident des Deutschen Pflegerats, Andreas Westerfellhaus, wird in dem Artikel Pfleger warnen vor Kollaps in der Altenversorgung den Bereich der Altenpflege verlassend mit den Worten zitiert: »Allein in Krankenhäusern fehlten etwa 50.000 Stellen, um den Personalabbau zwischen den Jahren 2007 und 2009 auszugleichen.«

Das „Pflegepotenzial“ der Angehörigen im Bereich der Altenpflege läuft in vielen Fällen auf vollen Touren und das ist nicht nur bei einem Auto mit erheblichen Verschleiß verbunden. Diese Tage veröffentlichte die Techniker Krankenkasse (TK) die Ergebnisse einer Befragung pflegender Angehöriger: TK-Pflegestudie zeigt: Die Mehrheit der pflegenden Angehörigen verzichtet auf professionelle Unterstützung. »Nur vier von zehn (41 Prozent) teilen sich die Aufgabe mit professionellen Pflegekräften, die ins Haus kommen. Sogar nur acht Prozent nutzen zeitweise die Unterstützung von professionellen Einrichtungen für Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflegeaufenthalte. Dabei sind zwei Drittel (65 Prozent) der pflegenden Angehörigen täglich im Einsatz. Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent teilt sich die Pflegeaufgaben mit anderen Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn. Jeder Vierte pflegt ganz allein.«

Weitere Ergebnisse der Befragung kann man hier nachlesen:

Beate Bestmann, Elisabeth Wüstholz und Frank Verheyen: Pflegen: Belastung und sozialer Zusammenhalt. Eine Befragung zur Situation von pflegenden Angehörigen, Hamburg: Wissenschaftliches Institut der TK für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen (WINEG)

Die Fragilität des Themas Pflege durch Angehörige ist in der Fachdiskussion hinreichend bekannt – und immer mehr Arbeitnehmer/innen werden in Zukunft mit den Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege konfrontiert sein. Guido Bohsem hat das in seinem Artikel Vereinbarkeit von Beruf und Pflege scheitert an den Firmen aufgegriffen und auf einen wunden Punkt der vor uns liegenden Entwicklung hingewiesen: »In den kommenden 15 Jahren wird die Zahl der Pflegebedürftigen um etwa 700 000 Menschen ansteigen. Immer mehr Arbeitnehmer werden sich neben dem regulären Job auch um einen Pflegefall kümmern müssen. Die Unternehmen sind auf diese Realität noch überhaupt nicht vorbereitet.« Bei den Unternehmen zwischen 50 und 249 Mitarbeitern sind nur 13 Prozent für den Fall gerüstet, dass ein Mitarbeiter eine Pflegeproblem in der Familien hat. Wie weit weg viele Betriebe – aus einer, das sei hier angemerkt, betriebswirtschaftlich erst einmal durchaus nachvollziehbaren Perspektive – von neuen Wegen einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sind, kann man diesem Passus des Artikels entnehmen:

»Einig sind sich die Unternehmen in ihrer Ablehnung der seit Anfang des Jahres geltenden Gesetze zur Pflegezeit. So schätzen 63 Prozent der Befragten die nun mögliche Arbeitszeitreduzierung als schlecht umsetzbar ein. Skepsis herrscht auch, wenn es um die Frage geht, ob ein Arbeitnehmer zur Sterbebegleitung eine Auszeit nehmen kann. 53 Prozent halten diese Regelung für wenig praktikabel. Selbst die maximal zehn Tage, die Arbeitnehmer im akuten Pflegefall frei nehmen können, um die nötigsten Dinge für ihre Angehörigen zu erledigen, bewertet ein Drittel der Arbeitgeber als problematisch – obwohl ihren Mitarbeitern in dieser Zeit ein Unterstützungsgeld von der Pflegeversicherung gewährt wird. Besonders kleinere Unternehmen von 16 bis 49 Mitarbeitern sehen sich demnach außer Stande, den vorübergehenden Ausfall eines Mitarbeiters zu kompensieren.«

Aber man könnte es auch so sehen: Alles braucht seine Zeit. Die gleiche Abwehrhaltung hatten wir noch vor nicht allzu langer Zeit gegenüber der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – und da hat sich ja in den vergangenen Jahren schon einiges getan unter dem Druck der sich verändernden Lebenswirklichkeit für viele Beschäftigte mit Familie und kleinen Kindern. So etwas kann (und muss) man auch erwarten für das Pflegethema. Eine ganz wichtige – und derzeit noch völlig vernachlässigte – Baustelle auf dem Weg in eine bessere Zukunft werden Zwischenformen ambulanter und stationärer Pflege sein, also konkret: Tagesbetreuungsstrukturen. Etwas sehr idealistisch (und hinsichtlich der Folgewirkungen für Frauen nicht unproblematisch) formuliert beispielsweise in dem Beitrag Pflege 2015: Teilzeitjob plus Tagespflege – so kann es funktionieren, der die neue Familienpflegezeit (dazu auch die Webseite des Bundesfamilienministeriums www.wege-zur-pflege.de) thematisiert:

»Auf dem Weg zum Teilzeitjob bringt die Tochter ihre pflegebedürftige Mutter zur örtlichen Tagespflege, um sie nach Feierabend wieder nach Hause mitzunehmen. So könnte künftig der Pflegealltag häufig aussehen.«

Die staatliche Förderung des Modells „Teilzeitarbeit und Teilzeitpflege“ ist aus frauenpolitischer Sicht höchst problematisch, aber unabhängig von dieser kritischen Dimension: Unstrittig ist der Bedarf an mehr tagesbetreuenden und damit beide, die Pflegebedürftigen wie die Angehörigen entlastenden und unterstützenden Strukturen vor Ort. Übrigens – auch hier könnte man viel lernen von den Erfahrungen, die wir im Bereich des Ausbaus der Tagesbetreuung für kleine Kinder gemacht haben.

Aber wieder zurück in den Kernbereich der institutionellen Pflegelandschaft. Ein Thema, das die Pflege und Pflegekräfte durchaus spaltet, sind die Pflegekammern, also eine institutionalisierte Form der Selbstverwaltung der Pflege wie man sie von den Ärzten kennt. An der Pflegekammer scheiden sich in Deutschland die Geister: Einige Bundesländer forcieren eine Gründung, manche sind unentschlossen und andere lehnen sie ab. Eine Übersicht über die völlig heterogene Lage in den Bundesländern kann man in diesem Beitrag der Ärzte Zeitung finden: So steht’s um eine Pflegekammer. In keinem anderen Bundesland ist die Gründung einer Pflegekammer so weit gediehen wie in Rheinland-Pfalz. Bereits am 5. Januar 2015 ist der Gründungsausschuss zusammengetreten und die Kammer wird 2016 das Licht der Welt erblicken.

Auch Schleswig-Holstein ist auf diesem Entwicklungspfad: »Eine vom Sozialministerium in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage hat eine knappe Mehrheit für die Errichtung einer Kammer erbracht. Das entsprechende Gesetz ist auf den Weg gebracht, damit der Errichtungsausschuss seine Arbeit aufnehmen kann.« Auf der anderen Seite ein Bundesland wie Baden-Württemberg: »Eine Pflegekammer ist für die rund 115.000 Beschäftigten in der Pflege nicht absehbar. « Erst einmal hat man eine Pflege-Enquete eingesetzt, die sich Gedanken machen soll. Oder Hamburg: »Eine Umfrage hat eine ablehnende Haltung zur Pflegekammer gezeigt. Die Sozialbehörde beschäftigt sich seitdem nicht mehr offiziell mit der Kammergründung.«

Die Gefechtslage in diesem Teilbereich ist unübersichtlich und von vielen institutionenegoistischen Interessen vergiftet. So sind nicht nur die privaten Träger von Pflegeeinrichtungen (vgl. dazu auch den bpa, den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste) entschieden gegen eine Verkammerung, sondern auch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die hier eine institutionelle Konkurrenz in ihrem Kampf um einen höheren gewerkschaftlichen Organisationsgrad in der Pflege wittern.

Wieder einmal geht es natürlich auch um Machtfragen bzw. um die Hoffnung, durch eine solche Institutionalisierung aufschließen zu können zu dem, was die Ärzte schon haben. Ob das wirklich schlüssig ist und ob nicht möglicherweise die eigentlichen Probleme der Pflege von einem „Nebenkriegsschauplatz“ überlagert werden, muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Offensichtlich allerdings zeigt sich das Grundproblem der Pflege auch hier, ihre Zersplitterung und das Fehlen vergleichbarer institutioneller Strukturen wie sie die Ärzte schon lange haben. In diesen Kontext muss dann auch so eine Wortmeldung eingeordnet werden: »In der Pflege ist die Qualitätssicherung zurzeit nur unbefriedigend geregelt. Ein Hauptproblem liegt darin, dass ein Gremium wie der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) fehlt.« Das zumindest ist die Auffassung von Peter Axer beim 13. Kölner Sozialrechtstag, zitiert nach dem Artikel Mehr Qualität durch einen Pflege-GBA? »In der GKV habe sich der GBA zur Schlüsselfigur entwickelt, sagte Axer. Das Gremium habe eine starke institutionelle Basis, mit der es wissenschaftlichen Sachverstand und Erfahrungen implementieren kann.«

Und eine weitere institutionelle Großbaustelle für die Pflege ist ante portas, die hier nur nachrichtlich aufgeführt werden kann, weil sie für sich allein schon genug Stoff liefern würde für einen längeren Blog-Beitrag: Gemeint ist die Zusammenlegung der versäulten hin zu einer gemeinsamen Pflegeausbildung. Das steht auch noch auf der Tagesordnung.

Abschließend wieder zurück in die Tiefen und auch Untiefen der Pflege – sowohl für die Pflegekräfte wie auch für die Pflegebedürftigen. Dies am Beispiel der Fixierungen von Pflegebedürftigen, ein überaus heikles und emotional verständlicherweise sehr aufgeladenes Thema.

Pflegekräfte fühlen sich „mutterseelenallein“, so hat Ilse Schlingensiepen ihren Artikel überschrieben.:

»Wenn eine Pflegekraft in Altenpflegeeinrichtungen die Fixierung eines Patienten anregt, löst das häufig einen fatalen Dominoeffekt aus.

Der Betreuer beantragt die Maßnahme beim Amtsgericht, der zuständige Richter bestellt einen Verfahrenspfleger und holt Stellungnahmen von verschiedenen Stellen ein. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, wenden sich der Richter, der Verfahrenspfleger und die anderen Beteiligten meist an ein und dieselbe Person: die Pflegekraft.«

Nur fühlen sich diese oftmals hoffnungslos überfordert mit dieser Situation. Die Entscheidung für eine Fixierung erfolgt in den Einrichtungen häufig aus Angst vor Haftungsproblemen oder finanziellen Forderungen von Angehörigen, falls einem Bewohner durch einen Sturz etwas passiert. Sebastian Kirsch, Richter am Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen, wird mit den folgenden Worten zitiert: »Der Einzige, der fachliches Wissen hat, wird von Haftungsängsten geleitet, alle anderen vertrauen auf seine fachliche Beurteilung mangels eigener Fachkenntnisse.«

Über was reden wir hier eigentlich? »Über die Zahl der Fixierungen gibt es keine belastbaren Zahlen. Viele Schätzungen gehen von 240.000 im Jahr aus, manche sogar von 400.000, sagt er. Dabei seien die mit den Maßnahmen verbundenen Risiken bekannt, die bis zum Tod durch Strangulation, Brustkompression oder Kopfschieflage reichen können«, so Schlingensiepen in ihrem Beitrag. Wie so oft gibt es eine erhebliche Lücke zwischen Theorie und Prass, zwischen Erwartung und Realität. In Pflegeheimen soll weniger fixiert werden, so ein Artikel aus dem November des vergangenen Jahres und mit einem speziellen Blick auf die in der Altenpflege arbeitenden Menschen.

Und um den Beitrag abzurunden und wieder bei den pflegenden Angehörigen zu landen: Viele Familien, die keinen ambulanten Pflegedienst eingeschaltet haben, sind dennoch nicht ohne Hilfe – sie greifen auf eine osteuropäische Haushaltshilfe und Pflegekraft zurück, die für eine bestimmte Zeit für eine „24-Stunden-Pflege“ in den Haushalten zur Verfügung stehen. Die meisten verantwortlichen Politiker stecken hier ihren Kopf in den Sand, denn sie wissen auf der einen Seite, dass unser Pflegesystem zusammenbrechen würde, wenn man von heute auf morgen auf diese Menschen verzichten müssen, denn ansonsten müssten die Familien aufgrund ihrer eigenen Verpflichtungen hinsichtlich der Erwerbsarbeit immer öfter eine Heimunterbringung wählen müssten. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Beschäftigungen in diesem Bereich in einer Grau-, zuweilen auch in einer richtigen Schwarz-Zone angesiedelt sind. Zu diesem Themenkomplex vgl. auch den Beitrag von:

Margret Steffen: Gute Arbeit in Privathaushalten. Europäische Erfahrungen und mögliche Gestaltungsansätze der Beschäftigung osteuropäischer Haushaltshilfen und Pflegekräfte. Berlin: Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft – ver.di, Januar 2015

So wie jetzt geht es nicht weiter – das ist die Kommentierung eines Teilnehmers am diesjährigen Deutschen Pflegetag. Dem ist derzeit leider nicht wirklich viel hinzuzufügen.