So eine Meldung passt bei vielen in das Weltbild und scheint auch plausibel daherzukommen: Schludriger Umgang mit Steuergeld – Kritik an Jobcentern. Unter dieser Überschrift berichtet Thomas Öchsner über eine Abschlussmitteilung des Bundesrechnungshofes an das Bundesarbeitsministerium auf der Basis von 370 geprüften Förderfällen in acht Jobcentern und einer schriftlichen Befragung von 13 weiteren Jobcentern – von insgesamt mehr als 400 Jobcentern in Deutschland.

Schauen wir uns in einem ersten Schritt die Erkenntnisse und die damit verbundene Kritik seitens des Bundesrechnungshofes genauer an: Geprüft wurden Förderfälle, in denen an Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse ausgereicht werden, wenn sie denn einen Langzeitarbeitslosen einstellen. Bis zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts können dabei für einen begrenzten Zeitraum (bis zu 24 Monate) subventioniert werden. Auch wenn der Begriff in dem Artikel nicht auftaucht, offensichtlich wird hier auf das Instrument „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ nach § 16e SGB II abgestellt. Bei der Inanspruchnahme dieses Instruments sind allerdings einige gewichtige Voraussetzungen zu erfüllen: Der Lohnkostenzuschuss darf nur gewährt werden (unter der in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr begrenzten Bedingung, dass überhaupt Fördermittel vorhanden sind), wenn die zu fördernde Person

- langzeitarbeitslos (also seit mehr als zwölf Monaten ununterbrochen arbeitslos) ist

- und in ihren Erwerbsmöglichkeiten durch mindestens zwei weitere in ihrer Person liegende Vermittlungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist

- und für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vor dem Lohnkostenzuschuss verstärkte vermittlerische Unterstützung erhalten hat sowie

- eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung voraussichtlich nicht möglich ist .

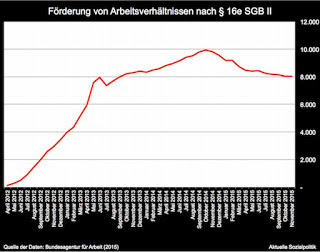

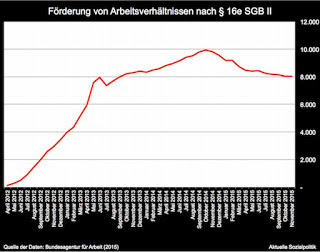

Was diese Aufzählung der im § 16e SGB II normieren Voraussetzungen bereits deutlich macht: Offensichtlich wollte der Gesetzgeber die Fördermöglichkeit über dieses Instrument auf eine möglichst kleine Gruppe an besonders beeinträchtigten Langzeitarbeitslosen begrenzen. Das ist ihm in mehrfacher Hinsicht auch gelungen. Angesichts der Tatsache, dass wir im Hartz IV-System von weit mehr als einer Million Menschen sprechen, die als langzeitarbeitslos gezählt werden müssen, darunter viele mit mehreren „Vermittlungshemmnissen“, erscheinen knapp 8.000 Förderfälle im November 2015 in ganz Deutschland nun wirklich mehr als übersichtlich, um das nett auszudrücken.

Der Bundesrechnungshof (BRH) hat sich nun im Jahr 2014 in einigen ausgewählten Jobcentern 370 Förderfälle genauer angeschaut. Seine zentralen Kritikpunkte lauten:

- »Danach gelang es den Jobcentern „in den meisten Fällen nicht, mit der Förderung von Arbeitsverhältnissen Langzeitarbeitslose mit mehreren Vermittlungshemmnissen dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern“. Knapp drei Viertel der früheren Hartz-IV-Empfänger hätten nur einen Job bei gemeinnützig tätigen Arbeitgebern oder Einrichtungen bekommen, die Förderprogramme der Bundesagentur für Arbeit umsetzten, kritisieren die Rechnungsprüfer. Bei mehr als 90 Prozent der geprüften Fälle habe es sich um befristete Arbeitsverträge gehandelt, „die in der Regel mit der Förderung endeten, sodass die Arbeitnehmer wieder arbeitslos wurden“.«

- »So fehlte bei fast jedem vierten geprüften Fall die Voraussetzung, um überhaupt Geld zuschießen zu können, zum Beispiel, weil die Person gar nicht mindestens ein Jahr am Stück arbeitslos war und nicht mindestens zwei weitere Vermittlungshemmnisse wie ein höheres Lebensalter, gesundheitliche Probleme oder fehlende Schul- oder berufliche Qualifikationen nachzuweisen waren.«

- »Auch mit der Betreuung der geförderten Arbeitnehmer sind die Rechnungsprüfer nicht zufrieden: Die Jobcenter hätten in mehr als zwei Drittel der Fälle während der sechsmonatigen Aktivierungsphase keine oder maximal zwei qualifizierte Beratungsgespräche mit den Leistungsberechtigten geführt.«

- »Für fragwürdig hält der BRH zudem, dass die Jobcenter in 85 Prozent der untersuchten 370 Fälle stets den vollen Zuschuss von 75 Prozent gewährten.«

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass sich diese Kritikpunkte allesamt auf die im § 16e SGB II normierten Voraussetzungen für die Förderung beziehen (siehe die Nummern 1 bis 4 oben). Aber alle Punkte lassen sich durchaus erklären:

- Dass es den Jobcentern in den meisten Fällen nicht gelungen sei, die Geförderten dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern, kann nicht wirklich überraschen, denn es handelt sich gerade aufgrund der beschriebenen Fördervoraussetzungen um Personen, die in mehrfacher Hinsicht nicht wirklich attraktiv sind für Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die meisten dieser Arbeitgeber würden die betroffenen Personen auch bei einer 100 Prozent-Förderung der Lohnkosten nicht einstellen, weil sie – ob berechtigt oder unberechtigt – an der Leistungsfähigkeit der Langzeitarbeitslosen zweifeln, weil sie befürchten, dass sie sich innerbetrieblich Probleme einhandeln usw. Anders ausgedrückt – ein zeitlich befristeter anteiliger Zuschuss zu den Lohnkosten macht aus der betrieblichen Perspektive nur wirklich Sinn, wenn es sich um (ehemalige) Arbeitslose handelt, die nah dran sind an den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und bei denen für eine begrenzte Einarbeitungszeit ein Zuschuss durchaus hilfreich wäre, um sie dauerhaft in einer anschließend unterforderten Beschäftigung zu platzieren. Aber bei der durch das bestehende Förderrecht zwingend vorgegebenen förderfähigen Personengruppe handelt es sich nun einmal gerade um Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen (noch) sehr weit weg sind vom „ersten Arbeitsmarkt“.

- Vor diesem Hintergrund überrascht es denn eben auch gerade nicht, dass knapp drei Viertel der früheren Hartz-IV-Empfänger „nur“ einen Job bei gemeinnützig tätigen Arbeitgebern oder Einrichtungen bekommen hätten und eben nicht bei „normalen“ Arbeitgebern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, was eindrücklich bestätigt, dass die meisten dieser Arbeitgeber eine Einstellung dieser Arbeitslosen grundsätzlich verweigern – trotz des Förderangebots. Dann bleiben eben nur die Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, beispielsweise aus den Reihen der Wohlfahrtsverbände, um eine entsprechende Beschäftigung in deren Einrichtungen zu realisieren. Das erklärt dann zugleich den Kritikpunkt des BRH, das bei mehr als 90 Prozent der Förderfälle das Arbeitsverhältnis befristet war auf die Laufzeit der Förderung. Klar, denn wovon sollen die Wohlfahrtsverbände danach die Lohnkosten finanzieren? Sie müssten ja über entsprechende Einnahmen aus Geschäften auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verfügen.

- Und das bei fast jedem vierten Fall die formalen Voraussetzungen für eine Förderung fehlen, wie der BRH beklagt, kann jeden Praktiker angesichts der äußerst restriktiven Voraussetzungen auch nicht wirklich überraschen, denn wenn man die idealtypisch umsetzen wollte, dann hätte man so beeinträchtigte Langzeitarbeitslose, dass selbst die Beschäftigungsträger aus dem wohlfahrtsverbandlichen Bereich abwinken würden, denn sie müssen ja auch bei Förderung einen Teil der Lohnkosten irgendwie und irgendwo erwirtschaften.

Fazit: In der Logik des bestehenden Regelwerks kommen die Kritikpunkte des Bundesrechnungshofs durchaus plausibel daher. Zugleich laufen sie aber ins Leere, weil die Kritik – jedenfalls kann man das der bisherigen Berichterstattung nicht entnehmen und es ist auch nicht zu erwarten – nur die vorgefundenen Förderarrangements an den restriktiven gesetzlichen Voraussetzungen spiegelt und deren Verletzung sowie die Nicht-Zielerreichung beklagt, nicht aber auf den entscheidenden Punkt kommt: Das Förderrecht an sich ist an dieser Stelle mehr als unsinnig, es ist kontraproduktiv hinsichtlich der postulierten Zielsetzung, die Betroffenen dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Das können die meisten der gegenwärtig förderfähigen Personen (noch) gar nicht schaffen. Daraus resultieren zwei Schlussfolgerungen:

- In den Medien wird jetzt der Eindruck erweckt, die Jobcenter würden schludrig mit Fördergeld umgehen und dieses verschwenden für „sinnlose“ Förderungen. Dabei schlägt man das Ross und sollte doch eher den Reiter benennen. Und das ist der Gesetzgeber. Der hat im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung ein von vielen Praktikern und Experten seit Jahren umfänglich kritisiertes Förderrecht kreiert, dass die an sich gebotene Förderlogik von den Füßen auf den Kopf gestellt hat. Denn eigentlich müsste der genannte Personenkreis gerade nicht mit Lohnkostenzuschüssen bedient werden, sondern ihnen müsste die Möglichkeit eröffnet werden, über eine gerade nicht auf möglichst kurze Zeiträume begrenzte Förderkette beispielsweise mit Arbeitsgelegenheiten zu beginnen und sich dann je nach individueller Entwicklung in den Bereich der sozialversicherungspflichtig öffentlich geförderten Beschäftigung hochzuarbeiten und – wenn es einen entsprechenden Abnehmer gibt – in dem einen oder anderen Fall auch über einen begrenzten Lohnkostenzuschuss bei Übernahme in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt zu werden. In anderen Worten: Der eigentliche Schuldige ist der Gesetzgeber, der es bislang immer noch nicht geschafft hat, das Förderrecht endlich wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Jobcenter können sich nicht ein eigenes Förderrecht backen, sie müssen sich in dem wie dargestellt völlig sinnentleerten Regelwerk des SGB II bewegen und werden dann für die zwingende Erfolglosigkeit des Förder-Unterfangens in Haftung genommen.

- Und gerade weil nun aufgrund der Einzelinformation über die angebliche Verschwendung von Mitteln für eine fragwürdige Förderung der Langzeitarbeitslosen der Eindruck erweckt wird, man kann sich die Förderung sparen, sollte man darauf hinweisen, dass neben der Tatsache, dass die geförderten Arbeitsverhältnisse im arbeitsmarktpolitischen Instrumentenkasten selbst nur eine embryonale Größe haben, die Fördermittel für Hartz IV-Empfänger insgesamt (also die sogenannten Eingliederungsmittel) seit dem Jahr 2011 halbiert worden sind – bei einer gleichzeitig zu beobachtenden Verfestigung und Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit. Sprich: Den Langzeitarbeitslosen stehen immer weniger Mittel zur Verfügung und dann haben wir noch gar nicht von der Sinnhaftigkeit dessen gesprochen, was man mit denen machen darf.

Letztendlich führt an einer fundamentalen und den vielen vorliegenden Hinweisen von Praktikern und Experten folgenden Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB II kein Weg vorbei. Dass die große Koalition das bislang schlichtweg nicht auf die Reihe bekommen hat, wird sich als eine der großen Versäumnisse erweisen. Und es ist eben nicht so, dass den politisch Verantwortlichen keine Alternativkonzepte für eine sinnvolle und zugleich schlanke Ausgestaltung des Förderrechts vorliegen. Man müsste sogar nichts Neues erfinden, man bräuchte keine Kommissionen oder sonstige Arbeitsbeschaffung- bzw. Entscheidungsverzögerungsmaßnahmen durchführen – man könnte beispielsweise einfach eine leicht modernisierte Fassung der alten §§ 18-20 BSHG (alt) in das SGB II schreiben, damit hätte man dann das gesamte sinnvolle Förderarsenal moderner Arbeitsmarktpolitik in wenigen Paragrafen normiert und könnte individuelle Förderketten in den allgemeinen Arbeitsmarkt für die einen bzw. einen wohl auf Dauer angelegten Teilhabe-Arbeitsmarkt für die anderen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Zugang mehr zu einer auch nur annähernd unterforderten Beschäftigung bekommen werden, realisieren. Wenn dann die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden würden.