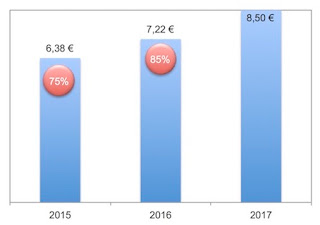

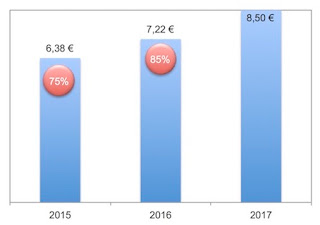

Ruhig ist es um ihn geworden. Der gesetzliche Mindestlohn von anfangs 8,50 Euro, mittlerweile seit Anfang 2017 auf 8,84 Euro angehoben, hat die Aufmerksamkeit der Medien verloren. Hin und wieder dringen noch Berichte an die Oberfläche, dass es hier und da Verstöße gegen die Lohnuntergrenze gibt. Zoll meldet mehr Verstöße gegen Mindestlohn, so eine Meldung aus dem September 2017: »Der Zoll hat im ersten Halbjahr 2017 die Zahl der unangekündigten Kontrollen deutlich erhöht – und deutlich mehr Lohndrücker ertappt.« Oder dieser Artikel hier: Kontrolle: Jeder zehnte Lastwagenfahrer ohne Mindestlohn. Vor dem Hintergrund des wirklich skandalösen Lohndumping-Volumens in der Paketbranche ist auch dieser Artikel interessant: Fahrer klagt gegen die Niedriglöhne der Post: »Die Post beschäftigt osteuropäische Speditionen, um Briefe und Pakete in Deutschland zu transportieren. Die Angestellten bekommen oft weniger als den Mindestlohn. Ein tschechischer Fahrer wehrt sich jetzt juristisch gegen die Bezahlung. Seine Klage könnte einen Präzedenzfall für Tausende Mitarbeiter schaffen. Denn nach Schätzungen sind rund die Hälfte der Fahrer bei sogenannten „Servicepartnern“ der Post beschäftigt.«

Aber ansonsten kann man durchaus zur Kenntnis nehmen, dass der Mindestlohn als solcher flächendeckend in den Unternehmen akzeptiert wird, sicherlich auch deshalb, weil die von interessierten Kreisen in den Raum gestellte angebliche „Beschäftigungskatastrophe“ mit hunderttausenden wegfallenden Jobs schlichtweg das geblieben sind, was sie von Anfang war – eine irrlichternde Anwendung einer sehr einseitigen ökonomischen Logik, nach der Löhne immer nur Kosten und damit eine Belastung sind und folglich zu Entlassungen führen müssen.

Nun wird bei der Mindestlohndiskussion häufig übersehen, dass es durchaus mehrere Mindestlöhne geben kann und auch gibt. Damit sind nicht die Übergangs- und Ausnahmeregelungen für bestimmte Bereiche bei der untersten Schicht, also dem gesetzlichen Mindestlohn, gemeint, die nunmehr auslaufen. Sondern die Branchenmindestlöhne. Es gibt allgemeinverbindliche Branchenmindestlöhne auf Basis des Tarifvertragsgesetzes (TVG), des Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Vgl. dazu die Übersicht Mindestlöhne auf einen Blick.

Und gleichsam als Schicht zwischen dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und den spezifischen Branchenmindestlöhnen gibt es dann auch noch zumindest in einigen Bundesländern sogenannte Vergabe-Mindestlöhne. Deren Existenz (und umstrittene Legitimation) kann man wie so oft nur historisch verstehen, man muss dazu zurückgehen in die Zeit, bevor es einen gesetzlichen Mindestlohn als eine für alle verbindliche Lohnuntergrenze in Deutschland gab.

Ausgangspunkt waren Tariftreueregelungen der öffentlichen Hand. Seit das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006 in einem Grundsatzurteil die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Tariftreueregelungen bekräftigt hat, haben immer mehr Bundesländer landesspezifische Vergabegesetze mit Tariftreueklauseln verabschiedet, wonach öffentliche Aufträge nur noch an solche Unternehmen vergeben werden dürfen, die sich an bestehende Tarifverträge halten. Dass diese Regelung höchst umstritten und umkämpft waren, kann man verstehen, wenn man die ökonomische Logik versteht, die hinter diesem Ansatz steht:

»Vor dem Hintergrund einer seit Mitte der 1990er Jahre rückläufigen Tarifbindung bilden Tariftreueregelungen ein ordnungspolitisches Instrument, um das Tarifvertragssystem in Deutschland zu stabilisieren. Der Staat nutzt hierbei seine Marktmacht als öffentlicher Auftraggeber, um Unternehmen zur Einhaltung von Tarifstandards zu bewegen. Ohne entsprechende Regelungen würde der Staat selbst zur weiteren Erosion des Tarifvertragssystems beitragen, da er normalerweise gezwungen ist, das günstigste Angebot anzunehmen und damit nicht-tarifgebundenen Unternehmen einen strukturellen Wettbewerbsvorteil einräumen müsste. Tariftreuegesetze verfolgen demnach das Ziel, bei der öffentlichen Vergabe gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen, sodass die Konkurrenz nicht primär über die Lohn- und Arbeitskosten, sondern über die Qualität der Leistungen ausgetragen wird.« (Thorsten Schulten und Michael Pawicki: Tariftreueregelungen in Deutschland – Ein aktueller Überblick, in: WSI Mitteilungen, Heft 4/2008, S. 184)

Aber: Mit dem umstrittenen Rüffert- Urteil vom 3. April 2008 (C-346/06) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) dieser Praxis jedoch ein jähes Ende bereitet. Der EuGH sah damals in den Tariftreuevorschriften einen Verstoß gegen die europäische Entsenderichtlinie (96/71). In der Interpretation des EuGH erlaubt die Entsenderichtlinie zwar die vergaberechtliche Vorgabe allgemeinverbindlicher Tarifverträge, nicht jedoch von lediglich ortsüblichen Tarifverträgen, die keine allgemeinverbindliche Geltung haben. Darüber hinaus stellte der EuGH fest, dass Tariftreuevorgaben aus seiner Sicht auch mit der europäischen Dienstleistungsfreiheit (Artikel 56 AEUV) nicht vereinbar seien.

In Reaktion auf das Rüffert-Urteil haben sämtliche Bundesländer ihre Landesvergabegesetze revidiert und verlangen seither – mit Ausnahme des Verkehrssektors, der unionsrechtlich eine Sonderstellung einnimmt – nur noch Tariftreueerklärungen, die sich auf allgemeinverbindliche Tarifverträge beziehen. Darüber hinaus hat die Mehrheit der Bundesländer vergabespezifische Mindestlöhne eingeführt und hierdurch eine Lohnuntergrenze für die Durchführung öffentlicher Aufträge festgelegt (vgl. hierzu die Darstellung bei Nassibi et al. (2016): Perspektiven vergabespezifischer Mindestlöhne nach dem Regio-Post-Urteil des EuGH).

Der „Rüffert“-Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2008 lag noch der Vertrag von Maastricht und nicht der erst Ende des Jahres 2008 in Kraft getretene Vertrag von Lissabon zugrunde, welcher der Berücksichtigung sozialer Belange eine höhere Bedeutung einräumt. Aber auch der neue Kontext hat nichts an der Rechtsprechung des EuGH geändert, was man dann 2014 zu spüren bekam, in einem durchaus pikanten Verfahren: Der Bund verklagt ein Bundesland vor dem EuGH. Hier zur Erinnerung der Sachverhalt (vgl. dazu den Beitrag EuGH kassiert Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen von André Siedenberg aus dem Jahr 2014):

»Auf eine Ausschreibung der Stadt Dortmund zur Aktendigitalisierung bewarb sich unter anderem die zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes stehende Bundesdruckerei. Diese wollte die Digitalisierung von einem Nachunternehmer mit Sitz in Polen durchführen lassen. Dort allerdings sei ein Stundenlohn von 8,62 Euro schlicht unangemessen hoch.

Die Stadt schloss die Bundesdruckerei daraufhin von dem Vergabeverfahren aus, und musste sich für diese Entscheidung zunächst vor der Vergabekammer Arnsberg rechtfertigen. Dort wiederum beschloss man, die Sache dem EuGH vorzulegen, wo sich das Land Nordrhein-Westfalen – als Gesetzgeber der Mindestlohnvorgabe und Beklagte – und die Bundesrepublik Deutschland – als Eigentümerin der Bundesdruckerei und Klägerin – gegenüber standen.«

Der EuGH hat mit seinem Urteil (C-549/13) entschieden, dass die streitige Regelung des TVgG – NRW der Dienstleistungsfreiheit zuwiderläuft, sofern ein Bieter auf einen öffentlichen Auftrag zur Zahlung eines Mindestlohns verpflichtet wird, wenn er beabsichtigt, den Auftrag ausschließlich durch Arbeitnehmer auszuführen, die bei einem Nachunternehmer mit Sitz im Ausland beschäftigt sind.

Die EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2014 wurde auch in diesem Blog ausführlich besprochen – vgl. dazu den Beitrag Mindestlohnpflicht bei öffentlichen Aufträgen? Ja, aber nicht für Subunternehmer im Ausland. Ein deutsch-polnisches Modell der Bundesdruckerei wird vom EuGH bestätigt vom 18. September 2014. Darin wurde ausgeführt, dass der EuGH gar nicht anders entscheiden konnte angesichts der hier relevanten Fallkonstellation, dass die gesamte Dienstleistungserbringung in einem anderen Mitgliedsstaat der EU stattfinden soll. Ansonsten würde im Extremfall jeder aufgrund seiner niedrigeren Kosten günstigere Anbieter aus dem Ausland abgeblockt werden können. In der damaligen Kritik an der EuGH-Entscheidung wurde herausgestellt, dass damit der Ausbreitung des Subunternehmertums gefördert aus Steuermitteln Tür und Tor geöffnet werde. Das war einerseits überzogen, anderseits steckt natürlich auch ein Kern Wahrheit in dieser Wahrnehmung der Entscheidung, denn der vorliegende Fall ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass der Bieter, also die Bundesdruckerei, die eigenen Lohnkosten dadurch zu unterlaufen versucht, in dem ein Tochterunternehmen in Polen gegründet wird, über die man dann die Auftragserledigung der Stadt Dortmund zu einem Preis anbieten kann, bei dem die inländische Konkurrenten, die sich an die Bestimmungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen halten müssen, nicht mitgehen können und aufgrund des Dumpingpreises ausscheiden werden. Man könnte dies logisch gesehen nur ausschließen, in dem man die Auftragserledigung an ein bestimmtes Territorium bindet, was wiederum europarechtlich nicht funktionieren wird. Ein echtes Dilemma, vor allem mit Blick auf die Aufträge, die man tatsächlich auch vollständig auslagern kann, denn dann wird das beschriebene Ungleichgewicht im Ausschreibeverfahren nicht auflösbar sein, wenn der Preis entscheidend ist für die Vergabe. Letztendlich folgt das Modell dem Outsourcing vieler produzierender Unternehmen, die Teile der Produktion oder diese insgesamt an billigere Standorte verlagern.

Aber wieder zurück zur Situation nach dem Fall der ursprünglichen Tariftreueregelungen in den Bundesländern und dem Eindampfen auf vergabespezifische Mindestlöhne. Anfang 2016 verfügten 12 von 16 Bundesländern über einen eigenständig festgelegten vergabespezifischen Mindestlohn.

In der juristischen Diskussion war die Einführung vergabespezifischer Mindestlöhne von Beginn an stark umstritten. Unter Berufung auf das zitierte Rüffert-Urteil wurden in weiten Teilen der juristischen Literatur die vergabespezifischen Mindestlöhnen als unionsrechtswidrig abgelehnt, da sie wie die früheren Tariftreuevorgaben lediglich einen auf öffentliche Aufträge beschränkten, „partiellen“ Arbeitnehmerschutz gewährleisten.

In seinem „Regio Post“-Urteil (C–115/14) vom 17.11.2015 hat der EuGH dann grundsätzlich die unionsrechtliche Zulässigkeit von vergabespezifischen Mindestlöhnen bestätigt. Aber der Fall, der dem Urteil zugrundelegung, stammt aus einer Zeit, in der es in Deutschland noch keinen allgemeinverbindlichen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gab. Zweifel daran, dass der EuGH mittlerweile angesichts der Existenz des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland anders entscheiden würde, verwerfen Nassibi et al. (2016) in ihrer Ausarbeitung Perspektiven vergabespezifischer Mindestlöhne nach dem Regio-Post-Urteil des EuGH. Sie kommen zu diesem Fazit:

Die »Bundesländer (haben) auch in Zukunft die Möglichkeit, über den bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn hinaus zusätzliche landesspezifische Mindestlohnregelungen für den Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe vorzugeben. In der Praxis scheinen die meisten Landesregierungen derzeit auf diese zusätzliche Gestaltungsoption jedoch eher verzichten zu wollen. Stattdessen haben bereits mehrere Bundesländer erklärt, perspektivisch nur noch den allgemeinen Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) als Kriterium bei der öffentlichen Auftragsvergabe vorgeben zu wollen.

Die faktische Aufgabe eigenständiger vergabespezifischer Mindestlöhne ist umso unverständlicher, als dass ihre Zielsetzung deutlich über die Ziele des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns hinausgeht … vergabespezifische Mindestlöhne (zielen) darüber hinaus auf die Schaffung von fairen Wettbewerbsbedingungen, indem sie die Lohnkostenkonkurrenz nicht nur zwischen bietenden privaten Unternehmen, sondern auch zwischen privaten und öffentlichen Leistungserbringern begrenzen. So wird z. B. der vergabespezifische Mindestlohn in Nordrhein-Westfalen explizit auch damit begründet, „dass sich die öffentliche Hand nicht durch Auslagerung von Aufgaben auf private Auftragnehmer ihrer Verantwortung für eine angemessene Vergütung der Beschäftigten entziehen kann, derer sie sich, wenn sie die beauftragte Leistung selbst erbringen würde, bedienen müsste.“ Um einen lohnkostenbedingten Anreiz zur Auslagerung öffentlicher Dienstleitungen an private Anbieter zu vermeiden, wurde der vergabespezifische Mindestlohn in NRW deshalb ursprünglich auf einem Niveau festgelegt, das der untersten Vergütungsgruppe im Tarifvertrag der Länder (TV-L) entsprach, so dass „die Beschäftigten der Auftragnehmer in vergleichbarer Weise entlohnt [werden] wie die Beschäftigten der Auftraggeber.“« (Nassibi et al. 2016: 5 f.; die Autoren zitieren zu NRW aus dem Entwurf eines Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen, TVgG -NRW vom 14.7.2011, Drucksache 15/2379).

Nach dieser langen, aber notwendigen Vorarbeit sind wir in der Gegenwart angekommen, in der wir mit so einer Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern konfrontiert werden, die sich nun besser einordnen lässt: MV führt Vergabe-Mindestlohn von 9,54 Euro ein, so der NDR: »Das Land will öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen geben, die ihren Mitarbeitern einen höheren Mindestlohn von 9,54 Euro zahlen. Im Landtag wollen die Koalitionäre dafür das Vergabegesetz ändern. Damit würde der Einstiegs-Stundenlohn bei Arbeiten im Auftrag des Landes um 70 Cent höher als der bundesweit gültige Mindestlohn von mittlerweile 8,84 Euro. Profitieren würden unter anderem Wachdienst-Mitarbeiter. In ihrer Branche liegt der Tariflohn bei 9, 35 Euro – fast 20 Cent unter der jetzt von der Landesregierung angepeilten Mindestmarke. Dieser Betrag soll jährlich Anfang Oktober an die Lohnentwicklung angepasst werden.« Der neue, höhere Mindestlohn soll nach Aussage der Ministerpräsidentin Schwesig auch für kommunale Aufträge gelten – das wäre ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, dass zwei Drittel aller Aufträge aus den Gemeinden kommen.

Aber die SPD-CDU-Koalition in Schwerin geht noch einen Schritt weiter und »will auch die Wirtschaftsförderung an bessere Löhne koppeln. Neuangesiedelte Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern bekommen eine öffentliche Förderung nur, wenn sie Tariflöhne oder tarifähnliche Bezahlung garantieren. Für kleinere Betriebe ohne Tarif gilt: Diese müssen Abstriche bei der Förderung hinnehmen. Firmen, die ihren Mitarbeiter dagegen Tarif oder mehr zahlen, können eine Bonus-Förderung erhalten.«

Ganz offensichtlich hat sich die SPD hier durchsetzen können, denn die CDU wollte das alles nicht wirklich. CDU-Fraktionschef Kokert wird so zitiert: »Mit dem Satz von 9,54 Euro liege das Land unter der in Schleswig-Holstein getroffenen Regelung. Wichtig sei, dass auch die 80 Prozent der Betriebe, die keinen Tarif zahlen, von der Wirtschaftsförderung nicht komplett ausgeschlossen seien.« Das kann man wohl als zähneknirschende Stellungnahme bezeichnen.

Aber es gibt auch Kritik von Seite der oppositionellen Linksfraktion – und die spricht einen Punkt an, dem wir in diesem Beitrag schon begegnet sind: »Schwesig habe Großes in Aussicht gestellt, jetzt gehe es aber nur im „Schneckentempo“ voran. Beim Vergabe-Mindestlohn hätte sich die Koalition an der untersten Lohngruppe des öffentlichen Dienstes orientieren sollen, die sehe einen Stundenlohn von 10,09 Euro vor. Die getroffene Regelung sei ein „fauler Kompromiss“.«

Eine vor diesem Hintergrund eher als euphemistisch zu bezeichnende Bewertung der geplanten Neuregelung findet man unter dieser Überschrift: Staatsaufträge gibt`s nur bei fairen Löhnen: »Schluss mit Billiglöhnen« kann man da lesen. Bei 9,54 Euro pro Stunde wird da so mancher eher zweifeln. Auf der anderen Seite: »Bislang gelten in acht von zehn Betrieben und für die Hälfte der Beschäftigten keine Tarifregeln. Nach Schleswig-Holstein fordert MV nun bundesweit den zweithöchsten Mindestlohn bei Staatsaufträgen ein.«

Apropos Schleswig-Holstein mit seiner „Jamaika-Koalition“ aus CDU, FDP und Grünen – da gab es um den vergabespezifischen Mindestlohn vor kurzem eine Aufregungswelle: Mindestlohn: Koalitionsinterner Ärger um Minister-Äußerung, konnte man beispielsweise lesen: »Mit Äußerungen zum Mindestlohn in Schleswig-Holstein hat Wirtschaftsminister Bernd Buchholz den grünen Koalitionspartner verärgert. Der FDP-Politiker hatte … erklärt, mit Billigung der Koalitionspartner werde der für öffentliche Aufträge geltende Mindestlohn von 9,99 Euro verschwinden … Die Grünen widersprachen: «Wir Grüne sind stark irritiert über die Äußerungen zu den Mindestlöhnen in Schleswig-Holstein», sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Rasmus Andresen. Schließlich pfiff die FDP-Fraktion ihren Minister zurück.«

Hier ist man offensichtlich Opfer der Komplexität des Themas geworden, denn die Koalition hat vereinbart, dass der Landesmindestlohn in den Bundesmindestlohn überführt wird, der Vergabemindestlohn, der bei öffentlicher Auftragsvergabe Grundlage ist, davon aber nicht betroffen sei. Konkret: »Im Koalitionsvertrag hatten CDU, Grüne und FDP vereinbart, den landesgesetzlichen Mindestlohn bei 9,18 Euro einzufrieren und bis 2019 auslaufen zu lassen, weil … der bundesgesetzliche Mindestlohn bis dahin aller Voraussicht nach auf dem gleichem Niveau oder höher liegen wird. Der Mindestlohn für die Vergabe öffentlicher Aufträge ist ein anderer.«

Und auch in Berlin war ein vergabespezifischer Mindestlohn Anfang des Jahres ein Thema – allerdings unter dem Niveau dessen, was Mecklenburg-Vorpommern jetzt in Aussicht stellt, wie man diesem Artikel entnehmen kann. Im Koalitionsvertrag hat die rot-rot-grüne Landesregierung festgehalten, dass Firmen, die ab einer Auftragshöhe von 500 Euro für die öffentliche Hand arbeiten, einen Stundenlohn von mindestens neun Euro zahlen müssen. Die Untergrenze soll mindestens alle zwei Jahre angehoben werden. »Die Vereinbarung soll alle Beschäftigten des Auftragnehmers, seiner Subunternehmer und Leiharbeitskräfte betreffen, die eingesetzt werden. Die Umsetzung sei „ohne landesgesetzliche Regelung“ möglich, sagte eine Sprecherin der Wirtschaftsverwaltung. Das Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz enthalte eine Ermächtigungsgrundlage, wodurch der Senat den Vergabemindestlohn unabhängig vom bundesweiten Mindestlohn problemlos anheben könnte.«

Aber auch das muss man mit Blick auf Berlin zur Kenntnis nehmen: »Für viele Branchen ist der gut gemeinte Schritt … nicht relevant: Dachdecker bekommen seit dem 1. Januar 2017 einen Branchenmindestlohn von 12,25 Euro, Gerüstbauer elf Euro, ungelernte Maler und Lackierer 10,10 Euro und Wachschützer mindestens neun Euro.« Bei einigen anderen sieht das anders aus: »Profitieren werden jene, für die kein Tarifvertrag besteht. Zum Beispiel Hilfskräfte bei Caterern, die sich um das Mittagessen in Kitas und Schulen kümmern.«

Einen Mindestlohn vorzuschreiben ist das eine. Dass er eingehalten wird, das andere. Außer im Baugewerbe gibt es in Berlin kaum Kontrollen. Es soll zwar laut Koalitionsvertrag mehr Kontrolleure geben, aber zwischen Theorie und Praxis gibt es gerade in Berlin ein ziemlich großes Loch.