Wenn man so die Berichterstattung verfolgt, kann man schon verzweifeln – was gilt denn nun? Diese Frage stellt sich bei vielen Sachverhalten, regelmäßig natürlich bei Arbeitsmarktfragen. Zu denen die Löhne gehören – für die einen zu hoch, für die anderen zu niedrig. Früher konnte man sicher sein, dass in der Wirtschaftspresse in der großen Mehrzahl der Fälle vor „schädlichen“ Lohnerhöhungsforderungen der Gewerkschaften gewarnt wurde – sie würden die Arbeitgeber „überfordern“, die „Wettbewerbsfähigkeit“ ruinieren oder bei staatlichen Dienstleistungen die klamme öffentliche Hand „übermäßig belasten“. Aber irgendwie scheinen sich die Zeiten geändert zu haben. Wir werden mit einem ganz anderen Tenor konfrontiert.

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium wird berichtet: „Deutschland hat ein Lohnproblem“. Vor kurzem konnte man sogar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel lesen, der mit einer für dieses Medium bemerkenswerten Überschrift versehen war: Warum steigen unsere Löhne nicht mehr? Dieser Frage ging Rainer Hank nach, der nun wirklich nicht bekannt ist als bekennender Gewerkschafter. Übrigens ist der Beitrag von ihm sehr lesenswert. Darin findet man am Anfang diesen Passus:

»EZB-Präsident Mario Draghi (weniger vollmundig sein deutscher Kollege Jens Weidmann) findet, was seine marktflutende Geldpolitik nicht schaffe, nämlich ein Inflationsziel von „nahe bei zwei Prozent“ zu erreichen, müsse ein kräftiger Einkommenszuwachs bewirken. Unterstützung erhalten die Zentralbanker vom Internationalen Währungsfonds, der den Deutschen aggressive Löhne zum Abbau des weltweit verhassten Leistungsbilanzüberschusses und zur Stärkung der Binnennachfrage empfiehlt. Der öffentliche Dienst habe Vorreiter zu sein, fordert Peter Bofinger, Mitglied im Sachverständigenrat, und schilt die Gewerkschaft Verdi für ihr mageres Tarifergebnis von gerade einmal zwei Prozent. Mindestens drei Prozent wären ökonomisch drin gewesen, findet Ökonom Bofinger: „Ich verstehe Verdi-Chef Bsirske nicht.“«

Man reibt sich verwundert die Augen – Notenbankchefs als Klassenkämpfer? „Die Belegschaften in den Industriestaaten hätten höhere Löhne verdient“, zitiert auch Markus Zydra in seinem Artikel „Arbeiter sollten mehr Geld fordern“ die Stimmen aus der Geldpolitik.

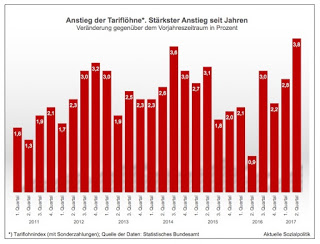

Und offensichtlich scheint die Botschaft angekommen zu sein. Das Statistische Bundesamt meldet sich mit dieser Pressemitteilung zu Wort und berichtet: »Die Tarifverdienste – gemessen am Index der tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen – waren im zweiten Quartal 2017 durchschnittlich 3,8 % höher als im Vorjahresquartal. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2011.« Und die angesprochene Zeitreihe – dazu die Illustration in der Abbildung am Anfang dieses Beitrags – geisterte sofort durch die Medien. Als Beleg dafür, dass jetzt auch die Löhne kräftig zulegen und die Arbeitnehmer profitieren.

Man muss anmerken, dass die +3,8 Prozent Tariflohnanstieg natürlich ein Durchschnittswert sind. Das Statistische Bundesamt weist in der Darstellung der Entwicklungen in den einzelnen Wirtschaftssektoren auf auf die Spannbreite hin, mit der wir es zu tun haben. So könnten Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst einen überdurchschnittlichen Anstieg in Höhe von 4.5 Prozent verbuchen, während es im Gastgewerbe magere 0,9 Prozent und im Einzelhandel auch nur 1,1 Prozent sind, die dort als Plus notiert werden.

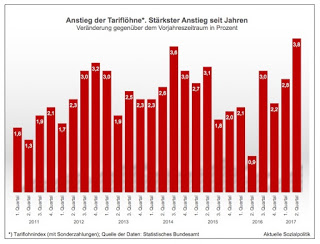

Man muss solche Nachrichten immer sehr genau lesen. In der Meldung der Statistiker ist nicht von „den“ Löhnen die Rede, sondern von den „Tariflöhnen“. Da gibt es auch noch andere Löhne, eben Nicht-Tariflöhne. Aber selbst, wenn wir uns auf die Tariflohnentwicklung fokussieren, kann man nicht schlussfolgern, die Arbeitnehmer haben jetzt 3,8 Prozent mehr Euros in der Tasche, die sie ausgeben – oder was auch immer sie damit machen – können. Ob man wirklich mehr in der Tasche hat, was man auch umsetzen kann in der Volkswirtschaft, bemisst sich eher an den Reallöhnen, also dem preisbereinigten Löhnen, denn wenn parallel zu den Löhnen auch die Preise steigen, dann bleibt real weniger übrig. Die Entwicklung der Reallöhne im Vergleich zu den Tarifverdiensten ist in der zweiten Abbildung dargestellt. Und bei den Reallöhnen sieht es am aktuellen Rand der Zeitreihe nun (wieder) ganz anders aus, als der Anstieg um 3,8 Prozent bei den Tariflöhnen suggerieren – wenn es um alle Löhne geht.

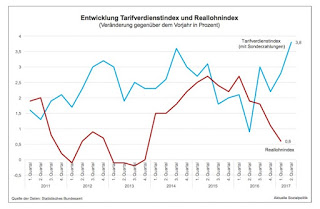

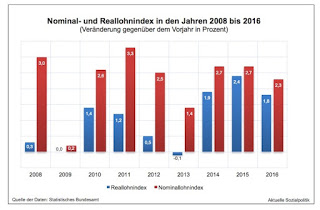

Der Anstieg aller Löhne wird im Index der Nominallöhne abgebildet. Schaut man sich die Entwicklung in den zurückliegenden Jahren von 2008 bis 2016 an, die in der dritten Abbildung dargestellt ist, dann erkennt man in den Jahren vor 2014 ganz erhebliche Abweichungen zwischen den Nominallohnanstiegen und dem, was real für die Arbeitnehmer raus gekommen ist. Offensichtlich hat die Inflation eine Menge von den nominalen Lohnsteigerungen aufgefressen. Das andere Muster in den Jahren 2014 bis 2016 lässt sich größtenteils auf die niedrige bis offiziell gar nicht vorhandene Preissteigerung gemessen an der allgemeinen Inflationsrate zurückführen. Aber das ist langsam ein Auslaufmodell. Unabhängig davon könnte man an dieser Stelle kritisch diskutieren, dass es statistisch „die“ Inflationsrate gibt, aber in der wirklichen Wirklichkeit werden die Menschen mit mehreren ganz unterschiedlichen Inflationsraten konfrontiert, je nach ihrer Einkommenslage und dem damit verbundenen Ausgabeverhalten. Es ist offensichtlich, dass ein besonders ausgeprägter Anstieg der Wohnungsmieten, der in der allgemeinen Preissteigerungsrate teilweise kleingeschreddert wird aufgrund der vielen anderen Güter und Dienstleistungen, die da gemessen und gewichtet werden, für die Bezieher kleiner und mittlerer Lohneinkommen, die zur Miete wohnen (müssen), eine andere Bedeutung haben muss als für Besserverdienende, die oftmals im eigenen Wohneigentum leben können.

Aber wieder zurück zur aktuellen Berichterstattung über die neuen Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt. So eine Überschrift ist korrekt: Tariflöhne steigen deutlich. Aber man sollte weiter lesen, denn es werden Zweifel gesät: »So stark haben die Tarifverdienste schon lange nicht mehr zugelegt: Von April bis Juni stiegen sie um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – das dürfte allerdings ein Ausreißer sein.« Sollte man sich etwa nicht zu früh freuen?

»Da die Preise im Zeitraum von April bis Juni lediglich um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stiegen, erhöhten sich auch die realen Tarifverdienste, also die Kaufkraft der Beschäftigten. Das deutet darauf hin, dass sich der Trend der vergangenen Jahre zu steigenden Reallöhnen fortsetzt.«

Das hört sich doch gut an. Aber jetzt wird Wasser in den Wein gegossen, denn:

»Allerdings lassen die aktuellen Zahlen der Statistiker nur begrenzt Rückschlüsse auf die gesamte Lohnentwicklung in Deutschland zu. Denn die Statistik umfasst ausschließlich die Löhne der Arbeitnehmer, für die ein Tarifvertrag gilt.«

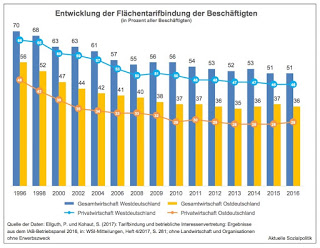

Das haben wir bereits angesprochen. Und man muss berücksichtigen: » Diese Tarifbindung ist jedoch in den vergangenen Jahrzehnten stetig zurückgegangen, zuletzt lag sie nur noch bei 50 Prozent.«

Über die Erosion des Tarifvertragssystems – die übrigens trotz der eindeutigen Datenlage von der Bundesregierung nicht gesehen werden will, folgt man ihrer Stellungnahme: Bestandsaufnahme des deutschen Tarifvertragssystems. Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, Bundestags-Drucksache 18/13398 vom 24.08.2017 – wurde in diesem Blog erst vor kurzem ausführlich berichtet – in dem Beitrag Zur Entwicklung der Tarifbindung und der betrieblichen Mitbestimmung. Die Kernzone mit Flächentarifverträgen und Betriebsräten ist weiter unter Druck vom 5. Juni 2017 sowie am 27. Juni 2017 unter der Überschrift „Orientierung“ am Tarif kann auch 25 Prozent weniger bedeuten. Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten in einer tariflosen Welt und das macht sich für sie in einer teilweise markant niedrigeren Vergütung bemerkbar im Vergleich zu den Beschäftigten, die (noch) unter die Tarifbindung fallen.

Und wie immer bei Statistiken muss man im Hinterkopf behalten, dass es sich auch um besondere und zumeist einmalige statistische Effekte handeln kann. So muss man auch einen Teil der nun so herausgestellten + 3,8 Prozent bei den Tariflöhnen lesen: Für den Öffentlichen Dienst der Länder gilt bereits seit Januar eine vereinbarte Lohnerhöhung von zwei Prozent. Ausbezahlt wurde diese aber erst im zweiten Quartal, mitsamt hoher Nachzahlungen für die ersten drei Monate des Jahres.

Fazit: Man sollte sich nicht zu früh freuen.