»Für die Lohnentwicklung in Deutschland galt lange Zeit eine einfache Formel: Wer hat, dem wird gegeben. Statistisch ließ sich das leicht festmachen: Die obere Hälfte der Arbeitnehmer, also die 50 Prozent mit den höheren Einkommen, konnten seit Mitte der Neunziger auch ihre Löhne steigern. Bei den 40 Prozent mit den unteren Einkommen dagegen sah es umgekehrt aus. Bereinigt um die Inflationsrate gingen hier die Stundenlöhne zurück. So war das – bis 2010.“ So beginnt Michael Bauchmüller seinen Artikel unter der Überschrift Die Schere ruht, in dem er über eine neue Studie aus dem DIW Berlin berichtet.

Es handelt sich dabei um die Arbeit von Karl Brenke und Alexander S. Kritikos, die unter dem Titel Niedrige Stundenverdienste hinken bei der Lohnentwicklung nicht mehr hinterher veröffentlicht worden ist.

Die FAZ hat einen Teil der Botschaft gerne aufgegriffen: Mehr Geld für Geringverdiener, so die Überschrift des Artikels. »Die Schere zwischen Gering- und Gutverdienern geht nicht weiter auf. Seit der Finanzkrise haben die unteren Einkommen aufgeholt. Forscher haben noch eine weitere gute Nachricht für Geringverdiener.« Das klingt doch nach richtigen guten Nachrichten. Zum einen: Die Schere zwischen den Niedrigst- und Höchstverdienern geht nicht weiter auf: Seit dem Ende der Finanzkrise sind die Stundenlöhne von Niedrigverdienern ebenso schnell gewachsen wie die von Hochverdienern. Und zum anderen: »Sie haben gute Chancen, bald mehr zu verdienen. Dazu betrachteten die Forscher die Leute, die im Jahr 2010 zum ärmsten Fünftel gehörten, und untersuchten, was diese Leute fünf Jahre später taten. Rund ein Viertel war in Rente, arbeitslos oder kümmerte sich um Kinder. Von den übrigen hatte aber eine knappe Mehrheit jetzt ein so hohes Gehalt, dass sie dem ärmsten Fünftel entkommen waren.« Wobei an dieser Stelle mit dem DIW darauf hinzuweisen wäre: Man darf dabei auch nicht vergessen, dass dann andere Menschen an ihre Stelle treten und entsprechend geringe Löhne erhalten. Aber der Subtext der Zusammenfassung bei der FAZ ist ziemlich offensichtlich: Wie kann man da noch sagen, dass es in diesem Land nicht allen besser geht? Sondern womöglich gar von einer problematischen Ungleichheit sprechen?

Den einen oder anderen wird das misstrauisch machen. Und dann stößt man vielleicht bei der Recherche auf so eine Verarbeitung der DIW-Studie: Geringverdiener schließen zur Mitte auf – aber die Spitze zieht davon. Die Kurzfassung dieses Artikels über die DIW-Studie geht so: »Jahrelang mussten Geringverdiener Einbußen hinnehmen, inzwischen wachsen ihre Stundenlöhne. Laut einer neuen Studie verbuchen auch Besserverdiener ein deutliches Plus. Die schlechte Nachricht: Mittlere Lohngruppen stagnieren.«

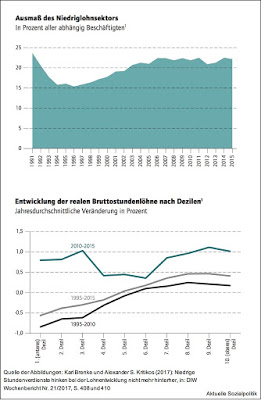

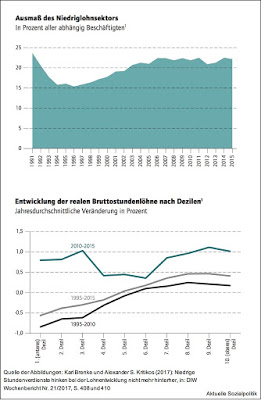

Also schauen wir einmal direkt in die hier zitierte Studie des DIW hinein: »Lange Zeit kamen in Deutschland nur die besser bezahlten Arbeitskräfte in den Genuss von Reallohnsteigerungen. Die abhängig Beschäftigten mit niedrigen Stundenentgelten mussten dagegen erhebliche Reallohnverluste hinnehmen und zeitweilig breitete sich der Niedriglohnsektor immer mehr aus. Diese Trends setzen sich etwa seit Beginn dieses Jahrzehnts nicht mehr fort. Die verschiedenen Lohngruppen profitieren nun gleichmäßiger vom durchschnittlichen Lohnanstieg, wenngleich jetzt die Arbeitskräfte mit mittleren Stundenentgelten bei der Lohnentwicklung etwas hinterherhinken. Entsprechend hat sich die Schere zumindest zwischen hohen und geringen Löhnen seitdem nicht weiter geöffnet.« Dazu auch die Abbildungen am Anfang dieses Beitrags.

»In der Zeit von 1995 bis 2010 galt: Je höher der Verdienst, desto besser war die Lohnentwicklung … In den unteren vier Dezilen, vor allem aber im untersten Dezil, kam es während dieser Zeit zu erheblichen Reallohnverlusten. Etwa seit Anfang dieses Jahrzehnts wendete sich das Blatt und es lässt sich ein „U-förmigen“ Zusammenhang beobachten: Nun hatten die Arbeitskräfte mit mittleren Löhnen eher das Nachsehen; sie kamen zwar nicht auf reale Einbußen, aber nur zu einem unterdurchschnittlichen Lohnanstieg. Am besten schnitten in längerer Frist die Beschäftigten am oberen Ende der Lohnskala ab.« (Brenke/Kritikos 2017: 410)

Also haben die Unrecht, die immer wieder darauf hinweisen, dass es zu einer Abkoppelung der unteren 40 Prozent gekommen sei? So einfach ist es dann auch wieder nicht. Man schaue sich dazu beispielsweise nur die Überschrift der Pressemitteilung des DIW zu der neuen Studie an: Die Löhne der Geringverdienenden bleiben seit der Finanzkrise nicht mehr zurück – obwohl sie seit 1995 real gesunken sind, so heißt es da. Auch hier werden wir mit einem Grundproblem konfrontiert – auf welchen Zeitraum beziehen ich denn meine Aussagen?

An der generellen Aussage, dass die unteren 40 Prozent heute weniger in der Tasche haben als Mitte der 1990er Jahre, ändert sich erst einmal nichts: »Die realen Bruttostundenlöhne der Beschäftigten in Deutschland sind für die unteren 40 Prozent der Lohnverteilung seit 1995 real gefallen, für die oberen 50 Prozent dagegen gestiegen. Nach der Finanzkrise haben die Stundenlöhne auch für die Geringverdienenden real zugenommen, so dass die Lohnentwicklung weniger ungleich war als in den Jahren zuvor.«

Allerdings werfen die neuen Ergebnisse des DIW einige Fragen auf. Vorab sollte man darauf hinweisen, dass die Befunde des DIW auf Daten basieren, die dem SOEP entnommen sind, also Umfragedaten. In der Studie wird selbst darauf hingewiesen: »Im Rahmen der Erhebungen des SOEP werden die Stundenlöhne nicht direkt erfasst. Erfragt werden bei den Haushaltsumfragen die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten inklusive eventueller Überstunden je Woche und die Monatslöhne (brutto wie netto) aus einer Haupttätigkeit. Aus diesen Angaben können die Stun- denlöhne berechnet werden.«

Einer der wichtigsten Punkte bei den offenen Fragen: Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass wir es mit einer „U-förmigen“ Lohnentwicklung zu tun haben, also »dass nach 2010 die Lohnsteigerungen in den mittleren Lohngruppen unterdurchschnittlich ausfallen«, während die unteren und die oberen Gruppen profitiert haben? Dazu schreiben die Wissenschaftler im Fazit ihrer Studie: »Immer mehr gefragt ist eine bessere Ausbildung, da die Anforderungen in der Arbeitswelt wachsen. Diese Entwicklung hätte eigentlich in einer zunehmenden Spreizung bei den Stundenlöhnen münden müssen. Warum das nicht der Fall war, konnte in der vorgelegten Untersuchung nicht hinreichend geklärt werden.«

- An dieser Stelle könnte man auf eine ebenfalls diese Tage veröffentlichte Studie hinweisen, die einen vergleichbar widersprüchlichen Befund zu Tage gefördert hat: »Eine repräsentative Betriebsbefragung zeigt, dass inzwischen alle Wirtschaftsbereiche und der Großteil der Betriebe von Digitalisierung betroffen sind … Digitalisierung beeinflusst die Anforderungen, die Arbeitgeber an neues Personal stellen … Neueinstellungen in Betrieben mit Digitalisierungstrend sind mit höheren Anforderungen an die zeitliche und/oder inhaltliche Flexibilität der neuen Mitarbeiter verknüpft.« Und dann kommt der hier entscheidende Satz: »Obwohl im Zuge der Digitalisierung teilweise Engpässe bei der Besetzung offener Stellen auftreten und die Anforderungen steigen, zeigen sich bislang keine spürbaren Lohneffekte«, schreiben nja Warning und Enzo Weber in ihrer Studie Wirtschaft 4.0: Digitalisierung verändert die betriebliche Personalpolitik. Die Jobs, um die es hier geht, liegen einkommensmäßig in der Mitte und dort wird ja auch in der DIW-Studie ein Zurückbleiben der Lohnentwicklung konstatiert. Wenn Angebot und Nachfrage hier idealtypisch wirken würden, dann müsste eine andere Lohnentwicklung erkennbar sein. Interessante offene Fragen, die sich hier stellen.

Vielleicht ist es ein „Marktkorrektureffekt“, der bei den Niedriglöhnern wirksam wird. Die jahrelange Abkoppelung der Geringverdiener von der allgemeinen Entwicklung führt irgendwann zu einem Nachholbedarf auch in diesem Arbeitsmarktsegment, so dass es bei einer sich verändernden Angebots-Nachfrage-Relation auf dem Arbeitsmarkt im Sinne einer „nachholenden Entwicklung“ zu Anpassungen der schlecht bezahlten Arbeitnehmer kommen muss, die sich nun am aktuellen Rand auch in den Daten zeigt.

Nun stehen den Einnahmen gerade der Niedriglöhnern immer auch die Ausgabenentwicklung, also die Kostenseite, gegenüber. Und hier wird eine andere Studie relevant, über die aber in den meisten Medien kaum berichtet wurde, obgleich sie zeitgleich mit der NRW-Studie veröffentlicht worden ist: »Der finanzielle Spielraum von Haushalten mit geringem Einkommen hat sich zwischen 1998 und 2013 verringert. Ausgaben für Mieten und andere Grundbedürfnisse wachsen schneller als das Einkommen. Einpersonenhaushalte und Alleinerziehende in Städten sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Ihre Ausgaben für Grundbedürfnisse wachsen überproportional und die Ausgaben für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind rückläufig. Auch der Spielraum für Vermögensaufbau bleibt für viele klein.« So eine der Schlussfolgerungen aus dieser Studie, die von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben wurde – und die in den Medien weitaus weniger bis gar nicht rezipiert wurde als die DIW-Studie:

Andreas Sachs, Markus Hoch und Heidrun Weinelt (2017): Grundbedürfnisse und Teilhabe in Deutschland: Wer kann sich was leisten? Veränderungen von Einkommen und Konsumausgaben zwischen 1998 und 2013, Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung 2017

Die Bertelsmann-Stiftung bringt es in der Überschrift ihrer Pressemitteilung zu der neuen Studie so auf den Punkt: Geringverdiener leiden unter steigenden Lebenshaltungskosten: »Der finanzielle Spielraum von Haushalten mit geringem Einkommen hat sich zwischen 1998 und 2013 verringert. Ausgaben für Mieten und andere Grundbedürfnisse wachsen schneller als das Einkommen. Haushalte mit niedrigem Einkommen und Alleinerziehende in Städten sind von dieser Entwicklung besonders betroffen.«

Zwischen 1998 und 2013 sind die durchschnittlich verfügbaren Nettoeinkommen aller Haushalte in Deutschland angestiegen – nominal von rund 2.600 auf rund 3.100 Euro. Allerdings gibt es starke Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen. Während das durchschnittliche Einkommen des oberen Einkommensviertels um 23 Prozent gewachsen ist, stieg das Einkommen des unteren Viertels nur um zehn Prozent. In konkreten Euro-Beträgen:

»Während ein Niedrigverdiener-Haushalt 2013 im Schnitt nominal monatlich 99 Euro mehr als 1998 zur Verfügung hatte, konnte das obere Viertel der Haushalte 1.140 Euro mehr ausgeben oder beiseitelegen.«

Und dann werden wir konfrontiert mit dem Tatbestand ganz unterschiedlicher Preisentwicklungen, die von der allgemeinen Inflationsrate eher überdeckt werden:

»Trotz des Einkommenanstiegs verringte sich für das Viertel der Haushalte mit den niedrigsten Einkommen der Spielraum zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für Investitionen in Bildung. Denn die Ausgaben für Grundbedürfnisse wie Wohnen, Nahrung und Kleidung stiegen schneller als das Einkommen. So gab ein Haushalt mit niedrigem Einkommen 2013 nominal 19 Prozent beziehungsweise 141 Euro im Monat mehr für Grundbedürfnisse aus als noch 1998. Hauptverantwortlich hierfür waren die steigenden Ausgaben fürs Wohnen.«

Und auch das muss man zur Kenntnis nehmen: »Je höher das Einkommen, desto weniger geben die Haushalte prozentual für ihre Lebenshaltungskosten aus. Niedrigverdiener-Haushalte (bis 1.569 Euro monatliches Nettoeinkommen) mussten 2013 82 Prozent ihres Einkommens für Grundbedürfnisse ausgeben, Besserverdienende (ab 4.114 Euro monatliches Nettoeinkommen) hingegen nur 49 Prozent.« Insofern überrascht dieser Befund der Studie nicht: „Der finanzielle Spielraum von Geringverdienern hat sich trotz steigender Einkommen bis 2013 deutlich verkleinert“.

Die Studie hat deutlich gemacht, dass gerade die Preisentwicklung im Bereich der Mieten für die Geringverdiener wie ein Mühlstein wirkt. Und das vor allem in den (groß)städtischen Bereichen, wo die Mieten nach oben ziehen und gleichzeitig aber auch viele Jobs sind für diese Personengruppe. Dieser Punkt zeigt dann auch, warum es zuweilen eher irreführend ist, auf die allgemeine Inflationsrate zu schauen. Beispiel Mietentwicklung: »… die Mieten in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern (stiegen) innerhalb von zwölf Monaten um 6,3 Prozent – das Zwölffache der normalen Inflation. In ganz Deutschland, also kleine Städte und Dörfer eingerechnet, betrug der Anstieg fast fünf Prozent«, berichtet Michael Fabricius in seinem Artikel Darum lässt sich die Mietpreis-Explosion nicht aufhalten, in dem es darum geht, warum die Mietpreisbremse offensichtlich nicht funktioniert. Im Ergebnis führt das in vielen Ballungsräumen zu erheblichen Verdrängungsprozessen auf dem Wohnungsmarkt, also Geringverdiener-Haushalte werden an den Stadtrand oder in die Peripherie gedrückt, um halbwegs bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dadurch steigen dann aber gerade für die Niedriglöhner die Mobilitätskosten, um zur Arbeit kommen zu können. Eine weitere Spirale beginnt.

Was in keiner der hier besprochenen Studien erwähnt wird: Viele der Niedrigverdiener stellen eine sichere Quelle für die kommende Altersarmut dar, denn sie arbeiten oftmals in Branchen und Unternehmen, in denen es anders als in den Industrieunternehmen oder im öffentlichen Dienst keine Betriebsrenten gibt, die einen Teil der massiven Rentenkürzungen ausgleichen können bzw. sollen. Und sie haben derart eng bemessene Budgets, dass viele von ihnen auch keine staatlich geförderte private Altersvorsorge betreiben (können).