Immer wieder versuchen Bürger, gegen den Staat und seine Entscheidungen den Rechtsweg einzuschlagen und zuweilen müssen sie sich bis ganz oben durchklagen. Der Rechtsweg hat eine elementare Bedeutung gerade auch im sozialpolitischen Bereich. Hier kommt erschwerend hinzu, dass der Einzelne meistens großen Apparaten gegenübersteht. Immer wieder werden Ohnmachtsgefühle angesichts der gegebenen Asymmetrie vorgetragen – und auch in diesem Kontext ist die grundsätzliche Möglichkeit einer Korrektur der Entscheidungen der anderen Seite des Schreibtisches eine wichtige Komponente des Rechtsstaats.

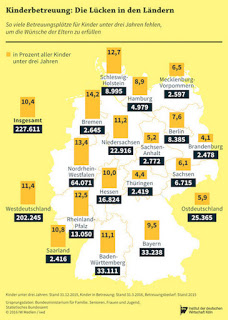

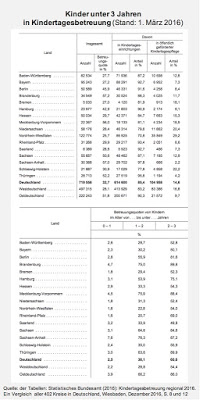

Da gibt es beispielsweise diesen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes. Was gab es darum im Vorfeld seines Inkrafttretens im August 2013 für Diskussionen – ein „Kita-Chaos“ wurde beschworen und vermischt mit einer dieser so typisch deutschen Debatten über ein Entweder-Oder bei der Frage, wer sich um die Kinder kümmern soll. Zwischenzeitlich hat sich diese Grundsatzdebatte gelegt und die Eltern sind wieder auf sich gestellt bei der ganz praktischen Frage, wie man denn diesen Rechtsanspruch Wirklichkeit werden lässt. Das ist für so manche Betroffene keine einfache Frage, denn der Anspruch kann nur eingelöst werden, wenn es genügend Plätze gibt, qualitative Anfragen an die Plätze sind hier noch gar nicht angesprochen. Und da erleben einige Eltern ihr blaues Wunder.

Und einige der Eltern, denen nicht rechtzeitig ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden kann, haben gegen die Kommunen, die dafür letztverantwortlich sind, geklagt. Und heute musste der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil sprechen in Verfahren, die von der beklagten Kommune bis hinauf in bundesrichterliche Höhen getrieben worden sind.

Aktuell ging es um drei Frauen aus Leipzig, die wegen fehlender Krippenplätze ihre Kinder daheim betreuten und deshalb erst später wieder in den Beruf zurückkehren konnten. Zum Sachverhalt führt der BGH aus:

»Die Klägerinnen der drei Parallelverfahren beabsichtigten, jeweils nach Ablauf der einjährigen Elternzeit ihre Vollzeit-Berufstätigkeit wieder aufzunehmen. Unter Hinweis darauf meldeten sie für ihre Kinder wenige Monate nach der Geburt bei der beklagten Stadt Bedarf für einen Kinderbetreuungsplatz für die Zeit ab der Vollendung des ersten Lebensjahres an. Zum gewünschten Termin erhielten die Klägerinnen von der Beklagten keinen Betreuungsplatz nachgewiesen.

Für den Zeitraum zwischen der Vollendung des ersten Lebensjahres ihrer Kinder und der späteren Beschaffung eines Betreuungsplatzes verlangen die Klägerinnen Ersatz des ihnen entstandenen Verdienstausfalls (unter Anrechnung von Abzügen für anderweitige Zuwendungen und ersparte Kosten belaufen sich die Forderungen auf 4.463,12 €, 2.182,20 € bzw. 7.332,93 €).«

Anders formuliert: Hier klagen Eltern, weil Ihnen ein Schaden dadurch entstanden sei, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht eingelöst worden ist. Nun muss man sich aber in einem ersten Schritt – auch, um die Bedeutung der heutigen Entscheidung des BGH zu würdigen – anschauen, wie dieser Rechtsanspruch im zuständigen Gesetz eigentlich formuliert ist. Dazu lohnt der Blick in den § 24 SGB VIII, der unter der Überschrift „Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ steht. Dort heißt es im Absatz 2:

»Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.«

Wenn man das so liest, könnte man durchaus auf den Gedanken kommen, dass es hier um einen Rechtsanspruch des Kindes auf Förderung geht, nicht aber ein Anspruch der Eltern auf die Ermöglichung einer Erwerbstätigkeit normiert wird.

Allerdings gibt es in dem Paragrafen auch noch einen Ansatz 1 und der regelt, wie es mit den Kindern aussehen sollte, die noch keinen Rechtsanspruch haben, weil sie nicht nicht das erste Lebensjahr vollendet haben. Hier hat der Gesetzgeber ausgeführt, dass diese Kinder dann in einer Kita zu fördern sind, wenn u.a. »die Erziehungsberechtigten a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind«, was darauf verweist, dass die elterliche Erwerbstätigkeit sehr wohl als Anspruchskriterium herangezogen wird.

Vor diesem Hintergrund wieder zurück zum BGH. »Der Bundesgerichtshof hat sich heute in mehreren Entscheidungen mit der Frage befasst, ob Eltern im Wege der Amtshaftung (§ 839 Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 GG) den Ersatz ihres Verdienstausfallschadens verlangen können, wenn ihren Kindern entgegen § 24 Abs. 2 SGB VIII ab Vollendung des ersten Lebensjahres vom zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird und sie deshalb keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können.«

Und warum mussten sich die Richter damit überhaupt befassen?

»Das Landgericht Leipzig hat den Klagen stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht Dresden die Klagen abgewiesen. Es hat ausgeführt, dass die beklagte Stadt zwar ihre aus § 24 Abs. 2 SGB VIII folgende Amtspflicht verletzt habe; die Erwerbsinteressen der Klägerinnen seien von dieser Amtspflicht aber nicht geschützt. Hiergegen richten sich die Revisionen der Klägerinnen.«

Das OLG hatte zwar anerkannt, dass die Gemeinde ihre Amtspflicht verletzt hatte: Sie hätte für die Kinder geeignete Betreuungsplätze bereitstellen müssen. »Denn aus der Amtspflichtverletzung ergebe sich nicht automatisch, dass die Eltern einen Schadensersatzanspruch haben. Der Sinn des Kindesförderungsgesetz sei, direkt das Wohl der Kinder zu verbessern, nicht aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern, was man juristisch wohl eher als indirekten Nutzen für die Kinder auslegen kann. In der Urteilsbegründung hieß es damals: „Die erwerbstätigen sorgeberechtigten Eltern sind nicht geschützte Dritte“, der Verdienstausfall der Eltern sei „nicht vom Schutzzweck der Norm umfasst“. Das Gesetz ziele auf die frühe Förderung des Kindes, nicht die Berufstätigkeit der Eltern.« (vgl. Kommunen können wegen fehlender Kitaplätze haftbar gemacht werden).

Und wie hat der BGH nun entschieden? Die Pressemitteilung dazu wurde unter diese Überschrift gestellt: Bundesgerichtshof bejaht mögliche Amtshaftungsansprüche von Eltern wegen nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellter Kinderbetreuungsplätze – Verschulden der beklagten Kommune muss aber noch geprüft werden. Das ist schon mal eine Länge für eine Überschrift und verweist damit, dass man den Sachverhalt eben nicht so einfach schwarz-weiß beantworten kann.

Der zuständige III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Urteile des Oberlandesgerichts Dresden aufgehoben und die Sachen zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Der BGH hat das Vorliegen einer Amtspflichtverletzung der beklagten Stadt bejaht. Und dann folgen Sätze, die den Kommunen, die Schwierigkeiten haben, den Rechtsanspruch in der erforderlichen Quantität erfüllen zu können, hart treffen:

»Eine Amtspflichtverletzung liegt bereits dann vor, wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe einem gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII anspruchsberechtigten Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs keinen Betreuungsplatz zur Verfügung stellt. Die betreffende Amtspflicht ist nicht durch die vorhandene Kapazität begrenzt. Vielmehr ist der verantwortliche öffentliche Träger der Jugendhilfe gehalten, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen selbst zu schaffen oder durch geeignete Dritte – freie Träger der Jugendhilfe oder Tagespflegepersonen – bereitzustellen. Insoweit trifft ihn eine unbedingte Gewährleistungspflicht.«

Das ist die erste grundsätzliche Bedeutung der heutigen Entscheidung des BGH – die allerdings zwar, aber eben auch nur grundsätzlich ist, wie wir gleich noch sehen werden.

Aber hatte nicht das OLG Dresden die Klage der Eltern abgewiesen mit der Begründung, dass der Rechtsanspruch nur dem Kinde zusteht, nicht aber den Eltern? Hier kommt die zweite grundsätzliche Bedeutung der Urteile vom 20. Oktober 2016 – III ZR 278/15, 302/15 und 303/15 ins Spiel, wenn der BGH ausführt:

»Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts bezweckt diese Amtspflicht auch den Schutz der Interessen der personensorgeberechtigten Eltern. In den Schutzbereich der Amtspflicht fallen dabei auch Verdienstausfallschäden, die Eltern dadurch erleiden, dass ihre Kinder entgegen § 24 Abs., 2 SGB VIII keinen Betreuungsplatz erhalten. Zwar steht der Anspruch auf einen Betreuungsplatz allein dem Kind selbst zu und nicht auch seinen Eltern. Die Einbeziehung der Eltern und ihres Erwerbsinteresses in den Schutzbereich des Amtspflicht ergibt sich aber aus der Regelungsabsicht des Gesetzgebers sowie dem Sinn und Zweck und der systematischen Stellung von § 24 Abs. 2 SGB VIII. Mit dem Kinderförderungsgesetz, insbesondere der Einführung des Anspruchs nach § 24 Abs. 2 SGB VIII, beabsichtigte der Gesetzgeber neben der Förderung des Kindeswohls auch die Entlastung der Eltern zu Gunsten der Aufnahme oder Weiterführung einer Erwerbstätigkeit. Es ging ihm – auch – um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben und, damit verbunden, um die Schaffung von Anreizen für die Erfüllung von Kinderwünschen. Diese Regelungsabsicht hat auch im Gesetzestext ihren Niederschlag gefunden. Sie findet sich insbesondere in den Förderungsgrundsätzen des § 22 Abs. 2 SGB VIII bestätigt. Der Gesetzgeber hat hiermit zugleich der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Kindes- und Elternwohl sich gegenseitig bedingen und ergänzen und zum gemeinsamen Wohl der Familie verbinden.«

Auch hier gilt wieder: Der Blick ins Gesetz kann erhellend wirken. Im § 22 Absatz 2 SGB VIII findet man die folgende Zielsetzung des Gesetzgebers:

»Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.«

Also auch die bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Allerdings können die Klägerinnen – noch – nicht eine entsprechende Zahlung erwarten, denn der Senat des BGH hat die Angelegenheit an das OLG Dresden zurückverwiesen – wegen noch ausstehender tatrichterlicher Feststellungen zum Verschulden der Bediensteten der Beklagten und zum Umfang des erstattungsfähigen Schadens.

„Sicherheitshalber“ haben die Richter des BGH aber der unteren Instanz wichtige Anmerkungen ins Stammbuch geschrieben:

»Wird der Betreuungsplatz nicht zur Verfügung gestellt, so besteht hinsichtlich des erforderlichen Verschuldens des Amtsträgers zugunsten des Geschädigten der Beweis des ersten Anscheins. Auf allgemeine finanzielle Engpässe kann die Beklagte sich zu ihrer Entlastung nicht mit Erfolg berufen, weil sie nach der gesetzgeberischen Entscheidung für eine ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen grundsätzlich uneingeschränkt – insbesondere: ohne „Kapazitätsvorbehalt“ – einstehen muss.«

Das bedeutet, die Kommune kann sich nicht zurückziehen auf das Argument einer prekären finanziellen Lage. Die zählt beim – möglichen – Schadensersatzanspruch nicht.

Allerdings – das kann man der Pressemitteilung des Gerichts nicht entnehmen, aber einem Bericht über die Verhandlung vor dem BGH – wird der Anspruch auf Schadensersatzanspruch durchaus begrenzt:

»Schadensersatz bekommen sie nur, wenn nachgewiesen ist, dass die Stadt Leipzig den Mangel an Kitaplätzen tatsächlich mitverschuldet hat. Nach der mündlichen Urteilbegründung ist bei fehlenden Plätzen zwar prinzipiell von einem Verschulden auszugehen. Allerdings könnten sich die Kommunen „im Einzelfall“ entlasten, so der BGH-Vorsitzende. Als Beispiele nannte er Personalengpässe bei den benötigten Erziehern und unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Errichtung von Kitas, etwa wenn ein Bauträger pleite ist.«

Matthias Kaufmann bezieht sich in seinem Artikel Bekommen jetzt viele Eltern Schadensersatz? auf diese Einschränkungen seitens des BGH:

»Die Klägerinnen werden nachweisen müssen, dass ihre Gemeinde bei der Platzvergabe geschlampt hat. Wenn sie für den Engpass jedoch nichts konnte, wird es wohl auch keinen Schadensersatz geben … das Schlüsselwort heißt „prinzipiell“ – es kann durchaus Ausnahmen geben. In seiner mündlichen Urteilsbegründung gab das Gericht ein paar Beispiele: Etwa, wenn eine neue Kita nicht rechtzeitig fertig wird, weil der Bauträger Insolvenz anmeldet. Oder wenn trotz rechtzeitiger Stellenausschreibung nicht genügend Erzieherinnen zur Verfügung stehen. Das sind durchaus realistische Szenarien.«

Dennoch – die doppelt grundsätzliche Bedeutung der BGH-Entscheidung ist nicht zu unterschätzen und insofern kann und muss man von einem Erfolg sprechen.

Kommen wir zu einem zweiten Fall höchstrichterlicher Rechtsprechung, die ebenfalls einen wichtigen sozialpolitischen Bereich tangiert – die Jobcenter. Und ihre Telefonisten. Über die bzw. deren Veröffentlichung gab es Verfahren, die sich bis zum Bundesverwaltungsgericht hinauf gezogen haben und auch da gibt es nun eine Entscheidung.

Dazu teilt uns das BVerwG unter der trockenen Überschrift mit: Informationszugang zu dienstlichen Telefonlisten von Jobcentern: Revisionen erfolglos.

Zum Sachverhalt dieser Verfahren:

»Die Kläger begehren unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz Zugang zu Diensttelefonlisten der beklagten Jobcenter in Köln, Nürnberg-Stadt, Berlin Mitte und Berlin Treptow-Köpenick. Die Bediensteten dieser Jobcenter sind von ihren Kunden nicht unmittelbar telefonisch zu erreichen. Anrufe werden jeweils von eigens eingerichteten Service-Centern mit einheitlichen Telefonnummern entgegengenommen.«

Zu den Vorinstanzen: Das Oberverwaltungsgericht Münster und der Verwaltungsgerichtshof München hatten entschieden, dass zu Lasten der Kläger der Ausschlussgrund des § 3 Nr. 2 IFG greift.

Der § 3 steht unter der Überschrift „Schutz von besonderen öffentlichen Belangen“. Bezugnehmend auf die genannte Nummer 2 kann man dem Paragrafen entnehmen: Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, »2. wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden kann.«

Ein Anspruch auf Informationszugang ist demnach also nicht gegeben, wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden kann. Zum Schutzgut der öffentlichen Sicherheit gehören u.a. Individualrechtsgüter wie Gesundheit und Eigentum sowie die Funktionsfähigkeit und die effektive Aufgabenerledigung staatlicher Einrichtungen.

Sowohl das Oberverwaltungsgericht Münster wie der Verwaltungsgerichtshof München hatten jeweils Tatsachen festgestellt, die zu einer solchen Gefährdung führen. »Sie besteht namentlich in nachteiligen Auswirkungen auf die effiziente und zügige Aufgabenerfüllung der Jobcenter, die infolge von direkten Anrufen bei den Bediensteten eintreten können.«

Und was sagt das BVerwG?

»Einem Anspruch auf Informationszugang zu den dienstlichen Telefonnummern der Bediensteten von Jobcentern können sowohl die Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Behörde als auch der Schutz der personenbezogenen Daten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegenstehen.«

Damit wurden die Revisionen der Kläger zurückgewiesen.

»Dem weitergehenden Anspruch auf Übermittlung der Telefonlisten ohne vorherige Einwilligung der betroffenen Bediensteten steht, wie das Bundesverwaltungsgericht bestätigt hat, § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG entgegen. Danach darf ohne eine solche Einwilligung Zugang zu personenbezogenen Daten nur gewährt werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt. Bei den dienstlichen Telefonnummern handelt es sich um personenbezogene Daten, die vom Schutzbereich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung erfasst werden. § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG liegt daher ein relativer Vorrang des Datenschutzes vor dem Informationsinteresse zugrunde. Vor diesem Hintergrund war in den entschiedenen Fällen ein Überwiegen der von den Klägern geltend gemachten Interessen zu verneinen.«

Die Jobcenter müssen also die Telefonlisten ihrer Mitarbeiter nicht herausgeben und dies aus Sicht des BVerwG aus zwei Gründen: Zum einen verstoße eine Herausgabe gegen die informationelle Selbstbestimmung der Mitarbeiter der Jobcenter. Zum anderen könne die öffentliche Sicherheit gefährdet sein.

Aber was meint Gefährdung der öffentlichen Sicherheit?

»Damit ist weniger die Sorge vor Angriffen auf Mitarbeiter gemeint als vielmehr die Befürchtung, dass Jobcenter bei zahlreichen direkten Anrufen nicht mehr effizient und zügig arbeiten könnten.« (vgl. Jobcenter dürfen Durchwahlen verheimlichen).

Man kann die Entscheidung durchaus verstehen als eine sehr weitreichende Einhegung öffentlicher Institutionen.

Vollkommen unabhängig von den Verfahren, die das Bundesverwaltungsgericht abschlägig beschieden hat, aber über das Informationsfreiheitsgesetz miteinander verbunden, wird derzeit für einen anderen Ansatz geworben: Aktivisten rufen zu Anfragen an Jobcenter auf: »Weisungen und Zielvorgaben: Jobcenter handeln nach festen Regeln, legen diese aber nicht offen. Das will die Transparenzinitiative „Frag das Jobcenter“ ändern – mithilfe Hunderter Online-Bürgeranfragen.«

Der Ausgangspunkt wird so beschrieben:

»Es gibt eine Reihe von Informationen, die kaum ein Jobcenter veröffentlicht – obwohl die Arbeitssuchenden mitunter darauf angewiesen sind, sie zu kennen. So werden etwa in den sogenannten Weisungen Regeln aufgestellt, an die die Jobcenter-Kunden sich zu halten haben. Schwierig, wenn sie nichts von ihnen wissen.

Jüngst sorgte etwa die Weisung zur Ausgestaltung von Leistungskürzungen bei „sozialwidrigem Verhalten“ für Empörung. In diesem Fall handelte es sich um eine Weisung aus der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg – aber in jedem Jobcenter gibt es darüber hinaus eigene Weisungen, die sich teils erheblich voneinander unterscheiden.

Auch die Zielvorgaben eines Jobcenters bleiben meist intern. Darin ist definiert, was ein Jobcenter innerhalb eines Kalenderjahrs erreichen möchte, daran wird die Leistung seiner Mitarbeiter gemessen. Manch offenkundig unsinnige Entscheidung ließe sich damit erklären – doch dafür müsste die Öffentlichkeit die Inhalte dieser Zielvorgaben kennen.«

Die Aktivisten der Open Knowledge Foundation Deutschland (OKFN) wollen das Gebaren der Jobcenter nun transparent machen. Über ihr Webportal FragDenStaat.de haben sie die Aktion „Frag das Jobcenter“ initiiert und Anfragen für jedes Jobcenter in Deutschland vorbereitet. So können Bürger sehr einfach online die Herausgabe der Weisungen und Zielvorgaben beantragen – die dann wiederum auf dem Portal veröffentlicht werden sollen.

Foto: Screenshot eines Tweets von Extra 3 am 20.10.2016