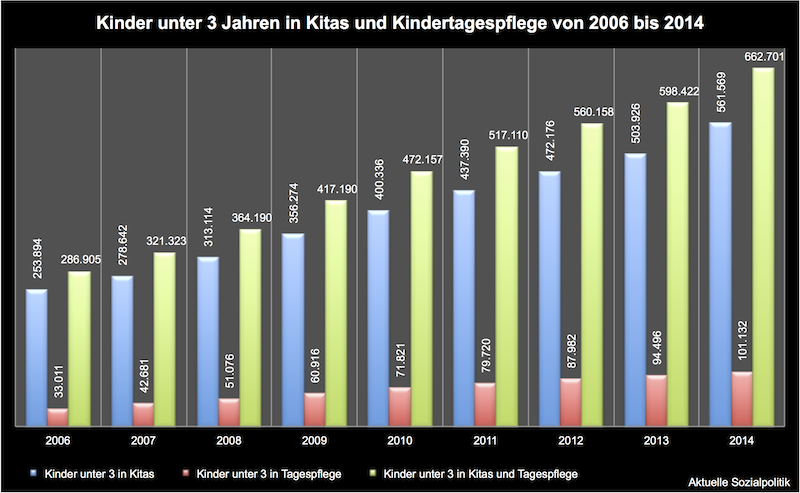

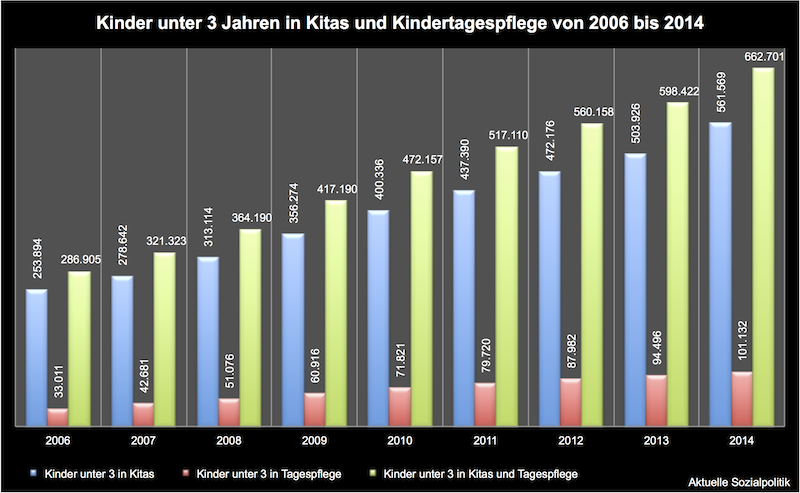

Es ist ganz offensichtlich eine Erfolgsgeschichte, die sich in den Zahlen niederschlägt. Gemeint ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung für die ganz kleinen Kindern unter drei Jahren in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2006 wurden 286.905 Kinder im Alter bis drei Jahre in einer Kita oder in der Kindertagespflege betreut – bis zum März 2014 ist diese Zahl auf 662.701 Kinder angestiegen, was einer Steigerungsrate von 131% innerhalb der letzten acht Jahre bedeutet. Das Statistische Bundesamt meldet sich nun mit der folgenden Schlagzeile zu Wort, die einen weiteren Hinweis darauf gibt, dass wir es mit einer echten Erfolgsstory zu tun haben: Betreuungsquote unter 3-jähriger Kinder in Westdeutschland deutlich gestiegen. Das kann man der neuen gemeinsamen Veröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder Kindertagesbetreuung regional 2014 entnehmen, die Daten zur Situation der Kindertagesbetreuung in allen 402 Stadt- und Landkreisen in Deutschland zur Verfügung stellt.

Kurz zur Erinnerung: »Auf dem Krippengipfel von Bund, Ländern und Kommunen im Jahr 2007 wurde vereinbart, bis zum Jahr 2013 bundesweit für 35 % der Kinder unter 3 Jahren ein Angebot zur Kindertagesbetreuung in einer Kindertageseinrichtung oder durch eine Tagesmutter beziehungsweise einen Tagesvater zu schaffen. Die damalige Planungsgröße wurde auf 750.000 Plätze beziffert. Mittlerweile wird der Bedarf sogar auf rund 780.000 Plätze für unter 3-Jährige geschätzt, was einer Betreuungsquote von gut 39 % entspricht. Da der Bedarf regional unterschiedlich hoch sein wird, kann es auf regionaler Ebene zu deutlichen Abweichungen nach oben oder auch nach unten kommen. Seit dem 1. August 2013 hat in Deutschland jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege«, schreiben die Statistiker in ihrer Veröffentlichung (S. 5). Schaut man auf den in der Abbildung dargestellten aktuellen Wert, dann könnte man geneigt sein zu bilanzieren: Mission Accomplished. Allerdings bestände dann auch die Gefahr, dass man der gleichen Fehleinschätzung unterliegt wie der damalige amerikanische Präsident George W. Bush am 1. Mai 2003 auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in seiner Fernsehrede an die amerikanische Nation, in der er „mission accomplished“ hinsichtlich des Irak-Kriegs verkündete. Bekanntlich ging es dann erst richtig los. Und dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass zwischen den für 2014 ausgewiesenen 662.701 tatsächlich betreuten Kindern unter drei Jahren und den als Zielgröße ausgewiesenen 750.000 bzw. mittlerweile auf 780.000 Betreuungsplätzen zur (angeblichen) Rechtsanspruchserfüllung noch eine ordentliche Lücke klafft. Und die Insider wissen, dass auch diese Quote von 39 % von vielen Fachleuten als zu niedrig angesetzt eingeschätzt wird, der tatsächliche Bedarf also eigentlich einen noch höheren Wert zur Folge haben müsste. Haben wir es also mit einem „Bush-Effekt“ in der Kindertagesbetreuung zu tun?

Schauen wir also etwas genauer auf die harten Zahlen der Bundes- und Landesstatistiker, die jeweils im März eines jeden Jahres die lebend betreuten Kindern in Kitas und in der Tagespflege zählen und in Relation setzen zu den insgesamt vorhandenen Kindern der jeweiligen Altersgruppe, woraus sich dann die „Betreuungsquote“ ergibt. In der neuen Veröffentlichung wird die (quantitative) Betreuungssituation der Kinder, vor allem der unter dreijährigen Kinder, in allen Stadt- und Landkreisen der Bundesländer ausgewiesen.

Die für das Frühjahr 2014 ermittelte bundesweite Betreuungsquote lag mit 32,4 % unter der Zielgröße von 35 % und erst recht unter den neuerdings gesetzten 39 %. Der Blick auf die für die einzelnen Bundesländer ausgewiesenen Quoten zeigt mehrere Auffälligkeiten. Zum einen erkennt man das weiterhin existierende erhebliche Gefälle zwischen Ost und West, denn in den ostdeutschen Bundesländern lag die Quote um bzw. deutlich über 50 %, während im Westen teilweise erhebliche Streuungen gegeben sind, von um die 27% in den süddeutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg bis hin zu 43 % im Stadtstaat Hamburg. Aber nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen den Land- und Stadtkreisen innerhalb eines Bundeslandes gibt es teilweise erhebliche Unterschiede bei den Betreuungsquoten.

Eine weitere Auffälligkeit ist die ausgeprägte Streuung der Bedeutung der Kindertagespflege zwischen den Bundesländern. In Sachsen-Anhalt mit 1,9 % und in Thüringen mit 4 % der betreuten Kinder spielt diese Betreuungsform so gut wie keine relevante Rolle, während der Anteil der Tagesmütter und wenigen -väter in Nordrhein-Westfalen fast 30 % erreicht.

Aufschlussreich ist auch der Blick auf die differenzierte Altersverteilung der in Kitas und Tagespflege betreuten Kinder unter drei Jahren. Man erkennt sehr deutlich, dass eine außerfamiliale Betreuung im ersten Lebensjahr des Kindes kaum vorkommt, die Anteilswerte liegen hier bei 2,5 % in Westdeutschland und selbst in Ostdeutschland sind es nur 4,3%. Bei den Kindern zwischen einem und zwei Jahren wird dann eine erhebliche Auseinanderentwicklung zwischen Ost und West sichtbar – in dieser Altersgruppe befinden sich in Ostdeutschland bereits 65,1 % in einer Kita oder bei einer Tagespflegeperson, während der Durchschnittswert über die westdeutschen Länder und Stadtstaaten hier bei 27% liegt. Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr kann man mit Blick auf die ausgewiesenen Betreuungsquoten durchaus davon sprechen, dass die Familien hier auf dem Weg sind, dass eine stundenweise Betreuung zum Normalmodell in dieser Altersgruppe wird, so wie das bereits für die Kindergartenkinder, also die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen schon der Fall ist.

Nun stecken hinter diesen abstrakt daherkommenden Zahlen reale und höchst unterschiedliche Kinder und deren Eltern sowie Kitas und Tagespflegepersonen. Und folgt man den aktuellen Berichten in den Medien, dann liegt in der Praxis einiges im Argen. Beginnen wir mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Während in den den Monaten vor dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs eine breite Debatte über das „Kita-Chaos“ und den „Kita-Notstand“ geführt wurde, eingebunden in eine typisch deutsche, also vor allem ideologisch fundierte Entweder-Oder-Diskussion über Sinn und Unsinn einer frühen außerfamilialen Betreuung, haben die Medien in den Monaten nach dem 1. August 2013 schnell das Interesse an der Materie verloren, als es nicht zu Tumulten aufgebrachter Eltern vor den Jugendämtern gekommen ist und die Bundesländer nette Pressemitteilungen verschickten, man habe alles im Griff mit dem Rechtsanspruch, teilweise wurde sogar geäußert, es würde schon zu viele Kita-Plätze für die ganz Kleinen geben.

Wenn die Betreuungswelt so schön wäre, dann müsste man solche Artikel als reine Phantasieprodukte klassifizieren: Der verzweifelte Kampf um einen Kita-Platz, so hat beispielsweise Katharina James ihren Bericht aus den Niederungen der Kita-Suche überschrieben: »Mütter ziehen mit frischer Kaiserschnittnarbe von Kita zu Kita, Väter bieten saftige Spenden an: Warum trotz Ausbaus der Betreuungsangebote die Platzvergabe Eltern den letzten Nerv raubt«, fragt sich die Autorin. In diesem Artikel werden aber nicht nur die Erfahrungen verzweifelter Eltern geschildert, sondern es gibt auch illustrative Hinweise auf die ganz handfest-praktischen Probleme, mit denen sich die Kitas und ihre Träger herumschlagen müssen. Ein Beispiel:

»Damit ein Kind aufgenommen werden kann, muss eins gehen – in größerer Zahl passiert das nur im Sommer, wenn die ältesten Kinder eingeschult werden. Wolfgang Freier, bei dem Berliner Kita-Träger Gemeinnützige Boot GmbH zuständig für zehn Einrichtungen mit je 150 bis 200 Kindern, spricht in diesem Zusammenhang vom „Tal der Unterfinanzierung von August bis November“. Ende Juli verlässt gut ein Viertel der Kinder seine Einrichtungen, entsprechend bekommt er für sie kein Geld mehr, „aber ich kann weder meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, noch kann ich 40 bis 60 Kinder innerhalb von vier Wochen eingewöhnen. Das widerspricht jeder pädagogischen Räson.“

Die Boot-Kitas sehen zu, dass sie die freien Plätze bis Ende November gefüllt bekommen, Anwärter gibt es schließlich genug. Gerne würde er mehr Neuaufnahmen über das Jahr verteilt ermöglichen, sagt Freier, doch Plätze noch länger frei zu halten, sei finanziell nicht machbar. Bei kleineren Kinderläden und Elterninitiativen mit nur 20, 25 Kindern sei der Druck noch viel größer, vermutet er. „Um der Lebensrealität gerecht zu werden, dass Kinder eben das ganze Jahr über geboren werden, müsste ein Anteil von Plätzen als Vorhaltungsplätze finanziert werden.“«

Zu welchen skurril daherkommenden, für die Betroffenen aber höchst problematischen Folgen sich das auswachsen kann, verdeutlicht auch dieser Artikel aus Nordrhein-Westfalen, konkret aus der Stadt Leverkusen: Kita-Eltern sind über das Land enttäuscht. Was ist das Problem? »Damit der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für unter dreijährige Kinder (U3) erfüllt werden kann, sollen über Dreijährigen (Ü3) nach dem Willen der Stadt die Kita wechseln.« Das wird an einem Beispiel illustriert:

»In einem offenen Brief … legt der Elternrat der Kita Burgweg die Problematik dar – „vor allem auch deshalb, weil für einige Familien massive Einschnitte in die eigene Lebenssituation (Jobverlust, etc.) verbunden sein können. Den Kitas wird vorgegeben, wie viele Kinder unter drei Jahren aufgenommen werden müssen. Für unsere Kita sind dies 32 U3-Plätze. Gleichzeitig ist die Kita aktuell für eine maximale Belegung mit 60 Kindern ausgelegt. Nun werden mehr Kinder drei Jahre alt und damit zu Ü3-Kindern, als Kinder die Kita verlassen: Der Platz reicht dann nicht mehr, wenn es weiter 32 U3-Plätze bleiben müssen.“ Dies bedeute für die Rheindorfer Kita: Im Sommer müssten 19 Kündigungen erfolgen.«

Man kann es auch so ausdrücken: Es verlassen weniger Kinder die Kita als von unten nachwachsen und das ist dann ein echt praktisches Problem. Auch für die Stadt, die aus Sicht der Eltern hier Probleme macht, denn auch die hat ein Problem – mit dem Land: Denn die Landesmittel in den neu eingerichteten U3-Plätzen werden nur zugeschossen, wenn die Plätze mit U3-Kindern belegt werden. Bei Fehlbelegung droht der Stadt, die Fördermittel zurückzahlen zu müssen. Alles klar?

Ein anderes Thema wäre die Situation der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege. Und gerade auch Befürworter eines Ausbaus der Kindertagesbetreuung haben immer schon deutlich davor gewarnt, den Ausbau der Angebote quantitativ auf eine Quoten-Erfüllung zu verengen, gerade angesichts der Verletzlichkeit der sehr kleinen Kinder, um die es doch eigentlich gehen soll. An vielen Stellen dokumentiert und diskutiert ist die erhebliche Unterausstattung mit Personal sowie die teilweise sehr problematischen Arbeitsbedingungen. Das wird sich auch auswirken auf die nun anlaufende Tarifrunde für die Kita-Beschäftigten in den kommunalen Einrichtungen (vgl. hierzu ausführlich und auch mit kritischen Untertönen den Blog-Beitrag Erzieher/innen verdienen mehr. Tarifpolitik für und mit den Kita-Beschäftigten: Gut gemeint, aber mit welchem Risiko? vom 19. Januar 2015).

Seit langem wird darüber diskutiert, aber so, wie es derzeit aussieht, wird sich bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode nichts mehr bewegen – gemeint ist die Forderung nach einem „Bundesqualitätsgesetz“, mit dem die teilweise skandalösen Unterschiede bei wichtigen Parametern der Strukturqualität zwischen den Bundesländern angegangen werden sollen (vgl. dazu bereits aus dem vergangenen Jahr den Blog-Beitrag Die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn, dann in der nächsten Legislaturperiode. (Zwei) Wohlfahrtsverbände und die Gewerkschaft GEW fordern ein „Bundesqualitätsgesetz“ für die Kindertagesbetreuung). Das ist nicht nur höchst problematisch für die Fachkräfte, die in den Kitas arbeiten, es liefert auch Steilvorlagen für die, die aus einer grundsätzlichen Haltung herummäkeln an dem Ausbau der Betreuungsangebote, die ja auch Erziehungs- und Bildungsarbeit leisten (sollen), was in den letzten Jahren im Kontext der quantitativen Expansionsphase irgendwie abhanden gekommen ist.

Bevor wir uns abschließend dieser Spezies widmen sei an dieser Stelle nur wenigstens ein Hinweis auf die besonderen Probleme der Kindertagespflege erlaubt, die zumeist unter dem Tisch fällt in der öffentlichen Debatte, aber auch in der fachwissenschaftlichen und -politischen Diskussion völlig untergewichtet ist. Formal, also nach den Buchstaben und dem Geist des SGB VIII, handelt es sich um eine den Kitas gleichgestellte Form der Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder. Aber die dort arbeitenden Tagespflegepersonen – im vergangenen Jahr wurden seitens der Bundesstatistik 45.000 Tagesmütter und -väter ausgewiesen – stehen vor mehrfachen und sehr speziellen Problemen. Zwei Stichworte: Die Vergütung der Kindertagespflege ist immer noch – bei erheblichen lokalen Schwankungen – teilweise abgründig schlecht, zugleich drohen ihnen ab dem kommenden Jahr erhebliche finanzielle Belastungen bei den Krankenversicherungsbeiträgen und dann sind viele Tagespflegepersonen auch noch damit konfrontiert, dass es vor Ort für sie hoch problematische Konkurrenzbeziehungen gibt, die dazu führen, dass sie an das Ende der „Verwertungskette“ katapultiert werden.

So berichten immer wieder viele Tagespflegepersonen, dass auf Eltern Druck ausgeübt wird, die Kinder „rechtzeitig“, also sehr früh, in die Kitas mit U3-Plätzen zu schicken, denn neben Regionen mit einem weiter bestehenden erheblichen Bedarf gibt es auch Kommunen, in denen es gewissermaßen ein Überangebot an Plätzen in den Einrichtungen gibt. Das hat natürlich mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nichts mehr zu tun und erst recht nicht mit einer Abwägung, was für das einzelne Kind besser wäre. Grundsätzlich – ohne das an dieser Stelle vertiefen zu können – besteht das zentrale Dilemma der Tagespflegepersonen darin, dass sie formal als Selbständige agieren (müssen/sollen/dürfen), faktisch aber durch die fortschreitende Einbindung in ein (allerdings fragwürdig ausgestaltetes) System der öffentlichen Finanzierung immer stärker „verstaatlicht“ werden, was sich beispielsweise festmachen lässt an einem in vielen Bundesländern verhängten Zuzahlungsverbot mit Blick auf die Eltern, was das Geschäftsmodell vieler Tageseltern an den Rand oder darüber hinaus getrieben hat.

Bleibt abschließend noch der bereits angedeutete Hinweis auf die Fraktion derjenigen, die dem ganzen Ansatz eines Ausbaus der Betreuungsangebote nicht selten aus rein ideologischen Motiven ablehnend gegenüber stehen. Viele höchst problematische Entwicklungen in der tatsächlichen Betreuung der kleinen Kinder liefern ihnen Wasser auf ihre Mühlen. Um es an dieser Stelle deutlich zu sagen: Auch Befürworter eines guten Systems der frühkindlichen Bildung und Betreuung weisen seit langem immer wieder darauf hin, dass die Qualitätsmängel – nicht nur, aber auch aufgrund der miserablen Rahmenbedingungen – teilweise zu kindeswohlgefährdenden Situationen für die unter Dreijährigen führen. Das muss nun gerade nicht bedeuten, deshalb den ganzen Ansatz einer Krippen- oder einer Tagespflegebetreuung in Bausch und Bogen zu verdammen, aber es gibt gar nicht so wenige Vertreter dieser Ablehnungsfraktion, die sich durchaus Gehör verschaffen können. Nur ein einziges Beispiel, das aber beliebig erweitert werden könnte: »Der Staat, schreibt Rainer Stadler in seinem Buch über das „Märchen vom Segen der Ganztagsbetreuung“, maßt sich an, der bessere Erzieher unserer Kinder zu sein.

Der Staat, schreibt Rainer Stadler in seinem Buch über das „Märchen vom Segen der Ganztagsbetreuung“, maßt sich an, der bessere Erzieher unserer Kinder zu sein.« So beginnt ein Rezensionsartikel im Tagesspiegel unter der mehr als bündigen Überschrift Krippenwahn. Bei Rainer Stadler handelt es sich um einen Vater zweier Kinder, der im Hauptberuf Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung ist. Seine Argumentation kommt auch bei vielen nicht-konservativen Geistern sicher gut an: »Es geht um die Ökonomie, die Kinder sind da im Wege, und die Familie, die sich um diese kleine Menschen selber kümmern will, ist nicht mehr als eine brachliegende Reserve für den Arbeitsmarkt«, schreibt Christine Brinck in ihrer Rezension. Nur eine Fußnote: Die Rezensentin ist selbst Autorin eines Buches mit dem bezeichnenden Titel „Mütterkriege – Werden unsere Kinder verstaatlicht?“, das im Jahr 2007 im Herder-Verlag veröffentlicht worden ist. Stadler adressiert bewusst die Haltung vieler Eltern aus der Mittelschicht, wenn er sich auf Howard Gardners Verdikt bezieht, „dass ein Kind in den ersten vier Jahren beiläufig von seinen Eltern mehr lernt als in der gesamten Schulzeit“. Und dann kommt ein wichtiges Argumentationsmuster, das man auch an vielen anderen Stellen lesen kann und muss:

»Wenn wir von Krippen reden, reden wir von Aufbewahrungs- und Betreuungsorten für sehr kleine Kinder, heute durchaus auch schon halbjährigen Kindern. Die gehören nicht „in die Welt“, sondern auf den Schoß ihrer Mutter. Babys brauchen zunächst nur die vertrauten Allernächsten, um sicher gebunden zu sein und sich dann mit etwa zwei oder drei Jahren auf in die Welt zu machen. „Bindung kommt vor Bildung“, notiert der Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch.«

Der aufmerksame Leser wird sich an dieser Stelle an die vom Statistischen Bundesamt präsentierten Fakten über die Inanspruchnahme von Kitas und Tagespflege nach dem Lebensalter der Kinder erinnern. Im ersten Lebensjahr kümmern sich fast ausschließlich die Eltern um ihre Kinder, erst ab dem ersten, vor allem ab dem zweiten Lebensjahr steigt dann die Inanspruchnahme einer stundenweisen, ergänzenden Kinderbetreuung – das sei an dieser Stelle ganz bewusst hervorgehoben und mehrfach unterstrichen, denn nicht selten erwecken die Beiträge aus der Riege der Ablehnungsfraktion den Eindruck, es geht um ein Entweder-Oder, Familie oder Kita, was ja nun keineswegs der Lebensrealität entspricht.

Man sieht, wir bewegen uns weiterhin in einem echten Minenfeld der Gesellschaftspolitik – und das ist deutlich mehr als die Frage nach Quoten und ihrer (Nicht-)Erfüllung.