Jetzt muss auch mal eine positive Botschaft kommen, bei all den sozialpolitischen Problemen, die in diesem Blog ansonsten so ausgebreitet werden. Also erfüllen wird den Wunsch des einen oder der anderen und zitieren voller anfänglicher Zufriedenheit: »Kommt eine Deutsche, die jahrelang im Ausland lebte und drei Jahre für ihre Töchter daheim blieb, zurück nach Deutschland. Bewirbt sich auf die erste Stelle, die ihr passend erscheint, und – zack! – sie hat den Job. Kommt ein arbeitsloser Spanier nach Deutschland, bewirbt sich auf drei Stellen und – oha! – bekommt drei Angebote. Fast jeder Deutsche kennt derzeit so eine Geschichte, und viele Europäer kennen sie auch. Den Jugendlichen der Krisenländer gilt Deutschland längst als gelobtes Land der Arbeit.« So Lisa Nienhaus in ihrem gleichsam als Predigttext daherkommenden Artikel Freut euch doch endlich!

Allerdings begrenzt sie ihre klar daherkommende Botschaft sogleich mit einer missbilligend klingenden Anfrage an das lesende Publikum: »Deutschland erlebt ein Wunder am Arbeitsmarkt. Wieso trauen wir ihm nicht?« Die Dame ist wirklich verschnupft mit „den“ Deutschen: »Man muss es den Deutschen … noch einmal ganz deutlich sagen: In Deutschland gibt es mehr Arbeit, als es sich vor zehn Jahren die kühnsten Optimisten vorherzusagen trauten.« Nein, es soll hier gar nicht die Frage aufgeworfen werden, was das denn für eine Arbeit im Detail ist – obwohl man schon geneigt ist, darauf hinzuweisen, dass dazu auch solche Arbeit gehört, die der Artikelschreiberin wahrscheinlich nicht direkt vor Augen ist, was sie aber der eigenen Zeitung, für die sie schreibt, entnehmen kann: Verkauft an den Meistbietenden, so ein lesenswerter Beitrag von Leonie Feuerbach: »Leiharbeitsfirmen locken junge Rumänen auf Arbeitssuche nach Deutschland. Hier werden sie ausgenutzt und ausgebeutet – mitunter jahrelang. Zwei rumänische Krankenpfleger erzählen, was sie in deutschen Pflege- und Altenheimen erlebten.«

An dieser Stelle soll auf einen ganz anderen Aspekt hingewiesen werden, der parallel zum Lobgesang auf den deutschen Arbeitsmarkt und seine formidable Entwicklung beispielsweise in dem engagierten Beitrag von Martin Staiger herausgestellt wird: Neue deutsche Verachtung, so hat er seinen Artikel überschrieben: »Besonders schlecht angesehen sind Langzeitarbeitslose, die Arbeitslosengeld II, besser bekannt als „Hartz IV“, erhalten. Eine häufige, nicht nur in den regelmäßigen Kampagnen der „Bild“- Zeitung, sondern auch in manchem „Leitmedium“ zu beobachtende Denkfigur geht so: Da die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen ist, finden anscheinend alle, die arbeiten wollen, auch eine Arbeit. Die allermeisten Arbeitslosen wollen also gar nicht arbeiten.«

Martin Staiger ist evangelischer Theologe und Sozialarbeiter. Er stellt seinen Ausführungen voran: »Es sei nicht in Abrede gestellt, dass es erwerbslose Menschen gibt, die nicht arbeiten wollen und auch Mittel und Wege finden, dem Arbeitsmarkt fern zu bleiben – so wie es auch abhängig Beschäftigte gibt, die nicht arbeiten wollen und denen es tagtäglich gelingt, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen.« Wohl wahr. Er verweist dann zurecht auf die bekannten Arbeitsmarktdaten, die eben immer noch ein erhebliches Ungleichgewicht anzeigen:

»Nach der vergangenen Mittwoch veröffentlichten Arbeitslosenstatistik stehen 542 000 offenen Stellen rund 2,9 Millionen offiziell Arbeitslose gegenüber. Zu den rund 2,9 Millionen Arbeitslosen kommen noch einmal rund 886 000 „Unterbeschäftigte“ dazu – das sind zum Beispiel Erwerbslose, die länger krank sind oder solche, die mindestens 58 Jahre alt sind und seit mindestens einem Jahr keinen sozialversicherungspflichtigen Job mehr angeboten bekamen. Viele Menschen arbeiten darüber hinaus unfreiwillig in Teilzeit, viele haben sich – da sie keine Anstellung finden – mehr oder weniger freiwillig selbstständig gemacht, andere haben es ganz aufgegeben, Arbeit zu finden und tauchen deswegen auch in keiner Statistik auf.«

Das soll aber hier gar nicht der Punkt sein, sondern etwas anderes, eine grundsätzliche Verschiebung in der Wahrnehmungslandschaft, die noch weitaus problematischer ist:

»Wurde Erwerbslosigkeit Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre, als die Arbeitslosenzahlen in der Bundesrepublik in zuvor unvorstellbare Höhen von zuerst einer, dann zwei Millionen stiegen, noch hauptsächlich als konjunkturbedingt betrachtet, wird sie heute vornehmlich als selbstverschuldet angesehen.«

Das, was Staiger hier beschreibt, nenne ich die Individualisierung, Personalisierung und Moralisierung von Arbeitslosigkeit, die sich seit Mitte der 1990er Jahre in die Köpfe gebrannt und die Bewertung von Arbeitslosigkeit fundamental entkoppelt hat von ihren anderen Verursachungsfaktoren. Oftmals werden Opfer zu Täter gemacht. Und auch wenn es scheinbar gute anekdotische Evidenz für diesen Standpunkt zu geben scheint – man sollt nicht vergessen, dass es oftmals so ist, dass man Menschen beurteilt und kategorisiert, die seit vielen Jahren erwerbslos sind, die eine beschädigte Biografie haben und die oftmals nur negative Erfahrungen haben sammeln müssen. Dass die heute oftmals nicht dem Erwartungskorsett unserer Arbeitsgesellschaft entsprechen (können, zum Teil auch nicht mehr wollen), überrascht nicht wirklich.

Zurück zu dem Beitrag von Staiger. Er legt einen Finger auf eine weitere offene Wunde, deren Wahrnehmung es eben nicht so einfach macht, sich im Nienhausschen Sinne einfach mal nur und endlich zu freuen über den „tollen“ Arbeitsmarkt:

»Es gibt eine leider viel zu wenig beachtete repräsentative Studie des Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer über Vorurteile und Diskriminierungen, die sich über den Zeitraum von 2002 bis 2011 erstreckte. Heitmeyer beobachtete in dieser Zeit vermehrte „Abwertungen der als „Nutzlose“ und „Ineffiziente“ deklarierten Gruppen, also von Hartz-IV-Empfängern und Langzeitarbeitslosen.“ Nach der Beobachtung der Forschergruppe hat die Verachtung von Randgruppen im Beobachtungszeitraum insbesondere bei Gutverdienerinnen und Gutverdienern stark zugenommen. Heitmeyer spricht von einem „eisigen Jargon der Verachtung“ und einer „rohen Bürgerlichkeit“, die sich unter finanziell Bessergestellten etabliert hat.«

Im vergangenen Jahr wurde zu diesem Thema die folgende Studie veröffentlicht: Andreas Zick und Anna Klein: Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014. Bonn 2014.

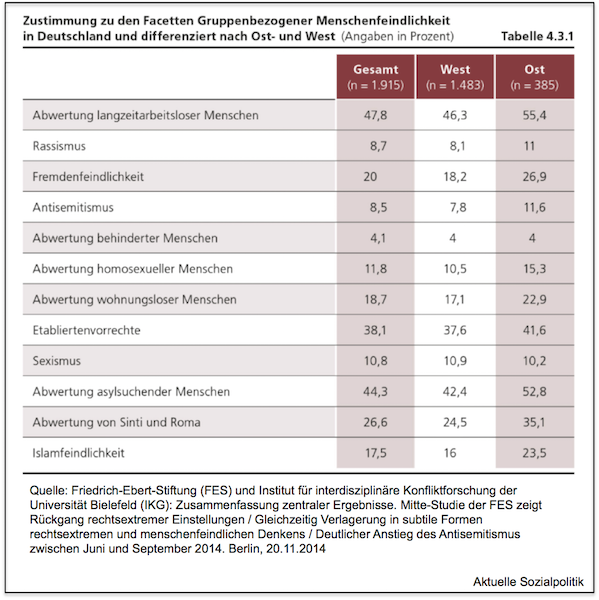

In der Zusammenfassung dieser Studie findet man eine Abbildung mit der Darstellung der Zustimmungswerte zu einzelnen Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in der Gesellschaft und deren Teilgruppen weit verbreitet. Schaut man sich die konkreten Ausprägungen innerhalb der Bevölkerung genauer an, dann überraschen auf den ersten Blick sicher nicht solche Anteilwerte: 44 Prozent hinsichtlich der Abwertung asylsuchender Menschen oder 26,6 Prozent hinsichtlich der Abwertung von Sinti und Roma. Das was irgendwie zu erwarten. Aber dass der absolute Spitzenreiter hinsichtlich der Abwertung einer Gruppe mit 47,8 Prozent die langzeitarbeitslosen Menschen betrifft, wird sicher viele überraschen und erschrecken. Anders ausgedrückt: Nach dieser Studie sind es die langzeitarbeitslosen Menschen, denen die meisten Abwertung und Abneigung entgegenschlägt – noch vor den Asylsuchenden oder den Sinti und Roma. Das ist ein erschütterndes Ergebnis. Es verdeutlicht, wie weit fortgeschritten und radikalisiert das ist, was als Individualisierung, Personalisierung und Moralisierung von Arbeitslosigkeit bezeichnet wurde.

Abschließend noch ein Blick auf die „neue“ Debatte über (Nicht-)Armut in Deutschland. Dazu habe ich bereits Beiträge in diesem Blog veröffentlicht, beispielsweise Das doppelte Kreuz mit der Armut und der Herkunft: Die (angeblichen) Armutskonstrukteure schlägt man und die Ständegesellschaft 2.0 wird nur angeleuchtet am 3. April 2015 oder Armut. Armutsgefährdungsquoten. Ein Durchschnitt und mehrere andere Durchschnitte. Zum neuen Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes über die regionale Armutsentwicklung vom 19. Februar 2015.

Nun hat die ehemalige, zurückgetretene Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke, die wieder als Journalistin unterwegs ist, einen Beitrag veröffentlicht unter der Überschrift Die neue Armut der Deutschen. Nein, es geht gerade nicht um die These, dass immer mehr Menschen unter Einkommensarmut leiden in unserem Land- gerade darum geht es nicht: »Hungern muss in Deutschland niemand mehr, Arbeitnehmer müssen für kostbare Dinge viel kürzer arbeiten als vor Jahrzehnten. Doch es wächst eine andere Armut, bei der Geld nicht die Hauptrolle spielt«, so Gaschke. Sie ist offensichtlich frustriert und fragt: Warum wird eigentlich gar nichts besser? Obwohl wir doch – angeblich – so viel Geld ausgeben für „Soziales“? Dennoch sollen rund zwölf Millionen Menschen als armgelten? Warum geht der Deutsche Kinderschutzbund davon aus, dass 2015, wie seit vielen Jahren, 2,5 Millionen Kinder in Armut leben?

»Zwei Erklärungen sind denkbar. Entweder wir definieren Armut falsch. Oder es liegt nicht am Geld«, so ihr Antwortversuch. Und dann spricht sie von einer „anderen Armut“ und schreibt dazu:

»Dabei geht es um die fehlende Fähigkeit zur Selbstorganisation, um mangelnde Kenntnisse über gesunde Ernährung, um Suchtprobleme, um Ratlosigkeit in der Kindererziehung, um die Fehlnutzung von Medien, um eine generelle Hoffnungslosigkeit.«

Was wir hier bereits in Umrissen erkennen vermögen ist auch eine Individualisierung und – wie gleich offensichtlich wird – eine Familiarisierung von Armut:

»Es gibt drei Parameter von Armut, die mit den Familien zu tun haben und über die wir in Deutschland mehr diskutieren sollten als bisher: Das sind, als häufigster Armutsgrund nach Arbeitslosigkeit, die Trennungen. Das ist die Kommunikation, das Sprechen in den Familien. Und das ist das Innenleben, die Familienähnlichkeit oder -unähnlichkeit der Kitas. Alle drei Punkte haben mit Werten zu tun.«

Natürlich, da dürfen die Alleinerziehenden nicht fehlen:

»Auch in Deutschland sind nicht Kinder das Armutsrisiko, sondern auseinanderbrechende Elternpaare, mit all den materiellen und immateriellen Folgen der Trennung: weniger Einkommen, weil nicht beide Partner voll arbeiten können; doppelte Haushaltsführung; fehlende männliche Vorbilder; Erschöpfung, weil sich zwei Erwachsene besser als einer gegen den Kinderstress feien können. Einsamkeit.«

Und natürlich hat sich auch ein Armutsbekämpfungsrezept parat:

»Mittelschichtseltern sprechen mehr mit ihren Kindern als Unterschichtseltern – und sie sprechen auf andere Weise mit ihnen. Eine „Wortlücke“ von 30 Millionen Worten, die zu einem Vierjährigen aus prekären Verhältnissen nicht gesagt wurden, ermittelten die Kinderpsychologen Betty Hart und Todd Risley von der Universität Kansas in den 80er-Jahren. Die andere Armut kann also auch Wortlosigkeit sein. Nach den Erkenntnissen von Hart und Risley wirkte sich das Schweigen unmittelbar auf die kognitive Entwicklung der Kinder aus.«

Hier bricht die radikalisierende Mittelschichtsideologie, die wir seit einigen Jahren immer öfter beobachten können und müssen, durch. Es ist der Blick der „bildungsnahen“ Schichten nach unten bzw. nach rechts und links, der sich hier verewigt. Gaschke selbst würde das auch gar nicht bestreiten und formuliert selbstbewusst, den Einwand vorwegnehmend: »Aber was ist schwerer zu ertragen: das, sagen wir, nachdrückliche Anbieten von Mittelschichtswerten? Oder Armut in einem der reichsten Länder der Erde, die nicht weichen will?«

Und da die Eltern ja nun auch nicht alles machen können – vor allem nicht die aus der Unterschicht – hat Gaschke sogleich auch eine Mittelschichtswertevermittlungsagentur vor Augen und bringt zu Papier:

»Einflussagenten der so oft gescholtenen, aber für das soziale Fortkommen offenbar unverzichtbaren bürgerlichen Gewohnheiten und Tugenden wie Lesen, Musizieren, Konversation, Manieren und Bedürfnisaufschub müssten natürlich die Kitas werden, die sich weniger kontroverser Ziele wie gesunder Ernährung und Sport ja schon angenommen haben. Auch vorgelesen wird in vielen Kindergärten bereits liebevoll.«

Wie alle Übertreibungen haben auch diese ihren wahren Kern, das sei unbestritten. Aber selbst den Wohlmeinenden unter den Lesern sollte spätestens nach diesen Zeilen der Gedanke kommen, dass die vor uns liegenden Jahre vielleicht einmal als die einer „neoviktorianischen Renaissance“ eingehen werden in die gesellschaftspolitische Geschichtsschreibung. Und der sicherlich gut gemeinte Aufbruch zurück in scheinbar bürgerliche Werte kann und wird möglicherweise in einem neuen Jakobinertum enden, wenn man sich darauf einlassen würde.