Für einen kritischen Beobachter der Sozialpolitik ist es wirklich kein Grund zur Freude, wenn sich die eigenen, frühzeitig vorgetragenen Bedenken gegen eine Maßnahme am Ende bestätigen. Viel Zeit, Kraft und auch Geld ist ins Land gegangen, nur um festzustellen, dass etwas eingetreten ist, vor dem man schon vor Monaten aus sachlichen Gründen gewarnt hat. Und besonders ärgerlich ist die Tatsache, dass die dafür Verantwortlichen letztendlich nie zur Rechenschaft gezogen werden, auch und gerade wenn sie es hätten besser wissen können und müssen.

Nehmen wir als Beispiel die „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“. Bereits am 13. Februar 2016 wurde hier dieser Beitrag gepostet: Die Bundesarbeitsministerin fordert „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge. Aber welche? Und warum eigentlich sie? Fragen, die man stellen sollte. In dem Beitrag wurde aus einem Interview mit der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zitiert, in dem sie ausgeführt hat: »Ich möchte zum Beispiel 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen. Bisher sitzen die Menschen manchmal zwölf Monate herum, ohne etwas tun zu können. Das löst auf allen Seiten Spannungen aus. Wir müssen so früh wie möglich ansetzen, das kann ich aber nur mit Unterstützung des Finanzministers. Es geht hier um 450 Millionen Euro zusätzlich im Jahr.« Das hört sich doch erst einmal nach einer guten Sache an. Wie so oft aber war bereits damals erkennbar, dass gut gemeint nicht selten schlecht gemacht bedeutet.

Auch wenn einem das nicht gefällt, es wurde bereits damals auf die in Deutschland so leidige und wichtige Zuständigkeitsfrage hingewiesen: Denn für die Flüchtlinge am Anfang ist das SGB II, also das Hartz IV-System und mit ihm die Jobcenter, gar nicht relevant. Die Flüchtlinge schlagen erst dann im Hartz IV-System auf, wenn sie als Asylberechtigte anerkannt sind. Am Anfang sind bzw. wären sie theoretisch Asylbewerber – theoretisch deshalb, weil viele von ihnen Monate warten müssen, bis sie überhaupt einen Asylantrag stellen können beim BAMF, bis dahin sind sie noch nicht einmal Asylbewerber. Da gilt dann aber das Asylbewerberleistungsgesetz. Und für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge beispielsweise in den Erstaufnahmestellen und vor Ort in den Unterkünften sind die Bundesländer und Kommunen zuständig, wobei der Bund an der Finanzierung beteiligt ist. Wer ist also für die laut Nahles bedauernswerten herumsitzenden Flüchtlinge zuständig? Auf alle Fälle nicht die Jobcenter (mit ihren Arbeitsgelegenheiten, die umgangssprachlich, aber inhaltlich falsch als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet werden), sondern es sind die Kommunen. Aber die konnten schon damals, wenn sie es denn wollten, auf das Instrument der Arbeitsgelegenheit zurückgreifen. Nur nicht nach SGB II, sondern nach § 5 AsylbLG.

Die einfachste Antwort damals wäre gewesen, die Kommunen für ihre Klientel zu ermuntern, das Instrumentarium der Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz frühzeitig und innovativ (was durchaus einige Kommunen schon seit Jahren versucht haben) zu nutzen und ihnen dafür seitens des Bundes die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen – zudem muss man wissen, dass die Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylblG förderrechtlich weitaus weniger restriktiv ausgestaltet sind als die „klassischen“ Ein-Euro-Jobs nach § 16 d SGB II.

Aber da hat der gesunde Menschenverstand nicht mit dem Institutionenwirrwarr gerechnet, das einem in diesem Land immer wieder auf die Füße fällt.

Bereits am 23. März 2016 musste dann dieser Beitrag gepostet werden: Die Bundesarbeitsministerin macht es schon wieder: „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge ankündigen, die noch nicht im Hartz IV-System sind. Was soll das? Damals konnte berichtet werden, das 300 Mio. Euro für das Jahr 2017 für diese Arbeitsgelegenheiten vorgesehen seien, mit denen Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen. Aber wieder musste der Finger auf die föderale Wunde gelegt werden: »Wenn Frau Nahles erneut „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge in Aussicht stellt, die aber noch nicht in den Zuständigkeitsbereich „ihrer“ Jobcenter fallen, dann müssen das die Kommunen machen, was die – wie aufgezeigt – auch können (sogar mit mehr Spielräumen als bislang die Jobcenter), aber dann muss die Geldsumme, mit der sie heute hausieren geht, auch bei den Kommunen, die das machen, ankommen.«

Natürlich wusste man a) auch im Bundesarbeitsministerium (BMAS) von dieser Problematik und b) geht die Bundesagentur für Arbeit in Berlin ein und aus und die hat seit geraumer Zeit ein Interesse, neue Zuständigkeitsfelder zu erschließen, gehen ihr doch im Arbeitslosenversicherungssystem (SGB III) zunehmend die Kunden aus, während sich die große Zahl der von Erwerbslosigkeit betroffenen Menschen (und auch die Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung) im Hartz IV-System tummeln. Also ist man auf eine „Lösung“ gekommen, die das ganze Unterfangen noch abenteuerlicher macht. Darüber wurde am 12. Juni 2016 unter dieser Überschrift berichtet: „Nirwana-Arbeitsgelegenheiten“ zwischen Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II. Eine dritte Dimension der „Ein-Euro-Jobs“ und die dann auch noch 20 Cent günstiger? Denn zwischenzeitlich hatte die Bundesregierung ein „Integrationsgesetz“ auf den Weg gebracht und das BMAS hatte sich da so verewigt: »Zusätzliche 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ermöglichen erste Einblicke in den deutschen Arbeitsmarkt.«

In dem Beitrag wurde das grundlegende Problem der neuen, geplanten 100.000 „Bundes-AGH-Teilnehmer“ herausgearbeitet. Die neuen Maßnahmen sollen

a) für eine Klientel geplant werden, die es eigentlich nicht oder zumindest immer weniger geben wird und

b) dass mit der Durchführung nicht die Kommunen bzw. die Jobcenter (also die zuständigen Institutionen für die heute schon bestehenden AGHs) beauftragt werden sollen, sondern die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll das machen.

Und damit nicht genug. Für diese „dritte Dimension“ der Arbeitgelegenheiten (neben denen des AsylblG und des SGB II) wurde ein eigner, positiv klingender Name kreiert („Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)“) und ein eigenes Preisschild entworfen, denn den asylsuchenden Teilnehmern soll bei diesen Maßnahmen künftig nur noch 80 Cent pro Arbeitsstunde gewährt werden. Schon damals war die Bewertung meinerseits nicht wirklich angenehm für die Arbeit der Bundesregierung: »Man muss sich den Wahnsinn einmal ausmalen: Wir bekommen dann drei Arten von Arbeitsgelegenheiten (AGH nach AsylbLG, AGH nach SGB II und neu die AGH nach Bundesprogramm), drei zuständige Institutionen (kommunale Sozialämter, Jobcenter und neu die Arbeitsagenturen).«

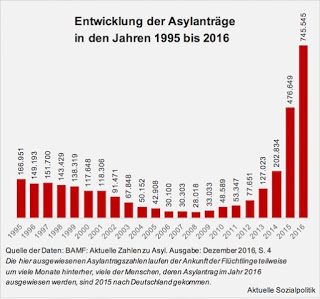

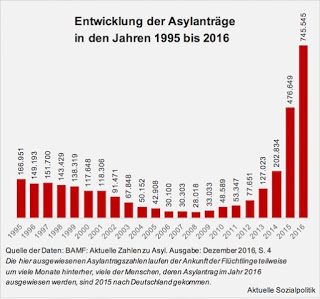

Ein Merkmal dieses Blogs ist es, dass man die jeweils aktuellen Säue, die durchs Dorf getrieben werden, auch hin und wieder dahingehend befragt, was denn mit ihnen passiert ist. Folglich wurde am 23. Dezember 2016 dieser Beitrag hier publiziert: „80-Cent-Jobs“ für Flüchtlinge – billiger geht’s nun wirklich nicht. Und dennoch: Sie werden kaum genutzt. Die Länder und Kommunen nehmen das Angebot kaum in Anspruch. Erst 12.000 Plätze sind beantragt. Zwei Bundesländer haben gar kein Interesse. Noch mal zur Erinnerung: 100.000 solcher Arbeitsgelegenheiten wurden in Aussicht gestellt. Und beantragte Plätze sind nicht gleich auch besetzte Plätze. Auch wenn die Länder Plätze beantragt haben, geht deren Besetzung nur schleppend voran, so schon der damalige Erkenntnisstand. Und der kam eben nicht überraschend, wenn man sich einfach mal klar macht: Die Zielgruppe der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen mit einer maximalen Dauer von sechs Monaten sind Volljährige mit guter Bleibeperspektive, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist. Die FIM sind also „Warte-Ein-Euro-Jobs“ für die Zeit zwischen Antrag und endgültigem Bescheid und damit für einen Zeitraum, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BMAF) immer mehr verkürzen soll und will.

Und der vorläufig letzte Todesstoß hinsichtlich der FIM wurde zumindest in diesem Blog am 3. Februar 2017 mit diesem Beitrag geleistet: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen: „Erkenntnisse liegen der Bundesregierung nicht vor“. Doch, die gibt es – und sie bestätigen die Skepsis gegenüber den „Nirwana-Arbeitsgelegenheiten“. Die FIM sind ein totaler Reinfall. Was zu erwarten war.

Mittlerweile hat sich das auch in Berlin herumgesprochen – und man hat gehandelt. In einem dem Verfasser vorliegenden Schreiben vom 30. März 2017 wendet sich der Staatssekretär im BMAS, Thorben Albrecht, an seine Länderkollegen unter der unverfänglichen Überschrift „Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“. Darin wird den „sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen“ folgendes mitgeteilt – und der eine oder andere Leser, der bis hierhin durchgehalten hat, wird nicht verwundert sein:

»… gerade Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive, die die Hauptzielgruppe der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen darstellen, wechseln durch zügigere Asylverfahren schneller in die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Deshalb hat sich die Bundesregierung … unter anderem darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2018 das Gesamtbudget in der Grundsicherung aus Mitteln für das Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ verstärkt werden können soll … Auf dieser Grundlage habe ich … entschieden, ab dem Jahr 2018 240 Mio. Euro aus den Mitteln für das Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ zur Verstärkung des Verwaltungskostenbudgets zur Durchführung des SGB II einzusetzen.«

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Die FIM werden still beerdigt und die Mittel, die man eigentlich für dieses Programm eingeplant hatte, werden nun den Jobcentern teilweise zugewiesen. Aber nicht, wie vielleicht der eine oder andere jetzt naiv annehmen möchte, für andere Fördermaßnahmen, sondern für die Verwaltungsausgaben der Jobcenter, die bekanntlich seit Jahren ein unterausgestattetes Verwaltungskostenbudget haben und sich in einem von Jahr zu Jahr steigenden Umfang – aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auch rechtlich möglich – aus dem Eingliederungstopf für die Hartz IV-Empfänger bedienen, mithin also Gelder, die für die Förderung der Arbeitslosen gedacht sind, umschichten, um damit Miete und Personalkosten zu finanzieren (vgl. zu dieser besonderen Problematik meinen Beitrag Jobcenter: Die Notschlachtung eines Sparschweins für das Auffüllen eines anderen? Wieder ein skandalöser Rekord bei den Umschichtungen von Fördermitteln hin zu den Verwaltungsausgaben vom 27. Februar 2017).

Aber der Irrsinn kann noch gesteigert werden, denn landauf landab wird man mit solchen Meldungen konfrontiert: Mittel gekürzt: Jobcenter muss knausern: »Völlig überraschend hat Berlin dem Jobcenter Hannover Finanzmittel für Eingliederungsmaßnahmen gestrichen. 7,5 Millionen Euro fehlen. Der Sparkurs trifft Alleinerziehende, Jugendliche und Flüchtlinge.«

»Begründet wurde der Rotstiftkurs mit vermutlich geringerem Aufwand für die Integration von Flüchtlingen. Die Zahl der Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten, die eine neue Heimat in Deutschland suchen, sei natürlich gesunken, sagt Sozialdezernent Erwin Jordan als Vorsitzender der Trägerversammlung. Den Effekt aber bekomme das Jobcenter mit Verspätung zu spüren: „Wir haben 100 bis 150 Neuzugänge von Flüchtlinge pro Woche.“

Jobcenter-Chef Michael Stier musste das Arbeits- und Integrationsprogramm 2017 deutlich abspecken. Er hatte für Verwaltungskosten 84,6 Millionen und für Eingliederungsmaßnahmen 77,2 Millionen Euro erwartet. „Das hätte für notwendige Unterstützung ausgereicht“, sagt er. „Jetzt können wir zum ersten Mal nicht alles realisieren, was wir für erforderlich halten.“

Die Zahl der Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, aber auch Jugendliche und Flüchtlinge wird von 22 000 auf 16 600 sinken – also fast um ein Viertel abnehmen. Kurse finden in Folge mit weniger Teilnehmern statt, werden auf später verschoben oder ganz gestrichen. Das trifft auch die Bildungsträger, die mit dem Jobcenter arbeiten. Quasi als Kettenreaktion dürften auch bei ihnen Jobs gefährdet sein.«

Und das vor dem Hintergrund der bereits seit längerem praktizierten und schon angesprochenen Mittelumschichtungen aus den zugewiesenen Mitteln für Fördermaßnahmen. Am Beispiel des Jobcenter Hannover: »Die Einrichtung in Hannover, die 1700 Mitarbeiter habe … müsse aber immer Mittel umschichten, weil die Zuweisung für Personalkosten seit 2012 trotz Tariferhöhungen unverändert blieben. 200 Mitarbeiter hätten noch befristete Verträge, für ihn ein Unding.«

Und nicht das der eine oder andere denkt, jetzt ist aber Schluss. Thomas Öchsner hat sich thematisch hier leider mehr als passend mit diesem Artikel zu Wort gemeldet: Bürokratisches Gewirr: »Die neuen Kombikurse für Flüchtlinge, bei denen Deutschkurse und die Berufsvorbereitung kombiniert wurden, laufen nur schleppend an. Dabei sollte es eigentlich ganz schnell gehen. Die Rechnung wurde ohne die deutsche Bürokratie gemacht.« Wieder werden wir mit einer guten Absicht konfrontiert: Im August 2016 wurde ein Programm mit dem Titel „KompAS“ ( Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb) gestartet. Es soll helfen, anerkannte Geflüchtete und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive schneller in eine Ausbildung oder eine Arbeit zu bringen. Es geht also um Kurse, bei denen Deutschkurse und die Berufsvorbereitung kombiniert werden (sollen).

»So prognostizierte das Bundesarbeitsministerium im Juli in bestem Amtsdeutsch: „Bis Jahresende wird mit ca. 40 000 Maßnahmeeintritten gerechnet.“ Gut 40 000 Plätze sollten also bis Ende Dezember 2016 besetzt sein.«

Tatsächlich aber waren es nur gut 10.000. Dass diese Zahlen überhaupt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind, liegt an einer Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Brigitte Pothmer. Und die führt das ernüchternde Ergebnis auf „zersplitterte Zuständigkeiten und bürokratische Abstimmungsprozesse“ zurück. Wir werden nicht nur mit dem institutionellen Wirrnissen unseres „Systems“ konfrontiert, sondern auch mit den Untiefen einer kafkaesk daherkommenden Förderlandschaft:

»Zuständig für die Kombikurse sind das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die Nürnberger BA, das BAMF für die Integrationskurse, die Bundesagentur für Bewerbungstrainings oder Berufsvorbereitungskurse. Das löse laut Pothmer aber ein „Wirrwarr“ aus: So müssten die Bildungsträger die jeweiligen Kursanteile getrennt abrechnen. Bei den Unterrichtsräumen und der Qualifikation des Lehrpersonals gebe es unterschiedliche Normen. „Auch die Kursteilnehmer leiden unter den unterschiedlichen Vorschriften, etwa bei der Erstattung der Fahrkosten“, sagt die Grünen-Abgeordnete. Das sehen beteiligte Akteure genauso: Der zuständige Dezernent einer großen deutschen Stadt spricht in einer internen Mail von einem geringen Interesse der Bildungsträger wegen der „Regelungsdichte“. Auch weist er darauf hin, dass sich erst im Nachhinein herausstelle, dass viele Teilnehmer Analphabeten seien, die dann an den Kombikursen nicht mehr teilnehmen dürften. Viele Träger seien nach Aussagen der Jobcenter nicht bereit, mit anderen Anbietern zu kooperieren und sich gemeinsam für die Umsetzung der Kurse zu bewerben. Es fehle Lehrpersonal. Außerdem seien die Kombikurse für die Bildungsträger wegen der kurzen Laufzeiten finanziell nicht attraktiv.«

Und die Schlussfolgerung von Brigitte Pothmer? „Die Bundesregierung hätte von Anfang an die Zuständigkeit für die Kombikurse in eine Hand legen müssen. Jetzt droht der gute Ansatz der frühzeitigen Kombination von Spracherwerb und Qualifizierung zwischen den Ressort-Egoismen zerrieben zu werden.“

Irgendwie kommt einem das mehr als bekannt vor. Quod erat demonstrandum.