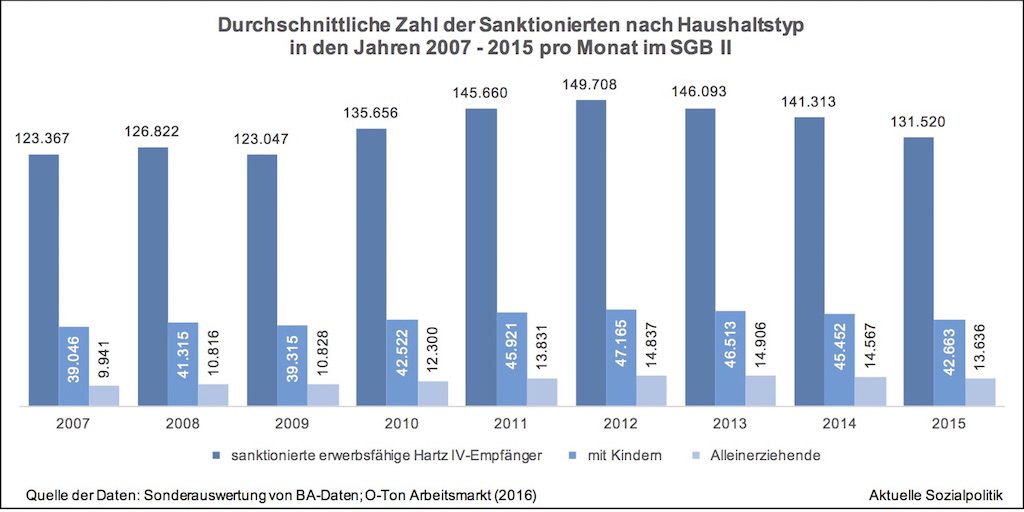

Der Hartz IV-Satz ist nun wirklich knapp bemessen. Nicht nur, aber vor allem das, was man den Kindern zugesteht, ist nach Auffassung vieler Experten deutlich zu niedrig dimensioniert. Für ein Kind bis zum 6. Lebensjahr stehen pro Tag knapp 8 Euro zur Verfügung, mit der neben den separaten angemessenen Kosten der Unterkunft alle Ausgaben für das Kind abgedeckt werden müssen. Und die Kinder leiden auch unter den Sanktionen, die gegen einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verhängt werden, weil sie mit ihm in einem Haushalt leben. Auf der Grundlage einer Sonderauswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit hat sich O-Ton Arbeitsmarkt einmal genauer das Sanktionsgeschehen angeschaut, von dem Familien mit Kindern betroffen sind. Hartz-IV-Sanktionen machen auch vor Kindern nicht Halt, so ist der entsprechende Bericht über die Ergebnisse der Datenauswertung überschrieben: »43.000 Hartz-IV-Empfängern mit Kindern haben die Jobcenter 2015 im Monatsdurchschnitt die Leistungen gekürzt, darunter 14.000 Alleinerziehende. 2.600 Betroffene mit Kindern wurden voll sanktioniert.«

Hartz IV

Ein Beitrag zur Armutsvermeidung bei Alleinerziehenden und ihren Kindern: Der Unterhaltsvorschuss wird endlich weiterentwickelt. Dennoch bleiben Fragezeichen

Für das Jahr 2014 wird berichtet, dass es 404.000 alleinerziehende Väter und mehr als 2,3 Mio. alleinerziehende Mütter gab – mit den entsprechenden zu ihnen gehörenden Kindern. Wir reden hier also über keine kleine Gruppe und viele wissen aus der Berichterstattung oder eigener Erfahrung, dass die Lebenslagen vieler Alleinerziehender als teilweise äußerst prekär zu bezeichnen ist. Hunderttausende von ihnen befinden sich im Grundsicherungsbezug, also im Hartz IV-System. Unabhängig von den an sich mit dem Hartz IV-Bezug verbundenen äußerst beschränkten Lebensumständen wurde gerade in den zurückliegenden Monaten im Rahmen der vorerst letzten SGB II-Änderungen deutliche Verschlechterungen bei alleinerziehenden Leistungsberechtigten konzipiert und in den Gesetzentwurf eingebaut, was im letzten Moment über die Anhörung zum 9. SGB II-Änderungsgesetz und einer kritischen Medienberichterstattung verhindert werden konnte (vgl. dazu Keiner hatte die Absicht, Alleinerziehende und ihre Kinder im Hartz IV-System schlechter zu stellen? Aber nun zieht man die Reißleine. Eine Neuregelung bleibt notwendig und wäre – eigentlich – einfach vom 3. Juni 2016 – wobei derzeit nur die geplante Verschlechterung verhindert wurde und der notwendige Umgangsmehrbedarf noch einer Regelung bedarf).

Viele Alleinerziehende haben das Problem, dass der ihren Kindern zustehende Unterhalt seitens des getrennt lebenden Partners nicht oder nicht in voller Höhe geleistet wird. Das führt nicht selten dazu, dass die Alleinerziehende (und ihr Kind bzw. ihre Kinder) in die Armut und entsprechende Hilfebedürftigkeit getrieben wird. Derzeit wird geschätzt, dass etwa die Hälfte aller Alleinerziehenden gar kein Geld fürs Kind vom Expartner bekommt.

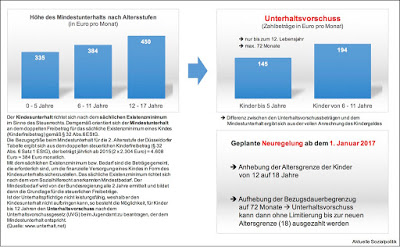

Gleichsam als Ausfallbürge gibt es hier das Instrument des Unterhaltsvorschusses nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG). Allerdings ist dieser Ausfallbürge ein ziemlich zerfledderter Geselle. Der Unterhaltsvorschuss wird Alleinerziehenden gezahlt – meist der Mutter – wenn der andere Elternteil – meist der Vater – keinen Kindesunterhalt überweist. Die Kommune schießt das Geld vor und soll es sich vom Vater zurückholen. Dies gelingt aber nur in etwa jedem vierten Fall. Außerdem wird die Leistung höchstens sechs Jahre lang gezahlt und nur bis zum zwölften Geburtstag des Kindes.

Nun könnte der eine oder andere die völlig berechtigte Frage stellen, wie dass denn mit den Kindern ab 12 Jahren ist. Brauchen die keinen Unterhalt und damit auch keine Ausfallleistung mehr? Natürlich schon. Und deshalb überrascht es nicht, dass seit langem und immer wieder nicht nur die Höhe, sondern gerade die angesprochenen Begrenzungen bei der Dauer der Leistungsgewährung und dem Alter des Kindes kritisiert werden und eine Weiterentwicklung dieses dem Grunde nach armutsvermeidenden Instruments angemahnt wird.

Dafür war und ist auch die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). Am 16. September 2016 berichtete Constanze von Billion in der Print-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift „Tauziehen. Schwesig gegen Schäuble: Es geht ums Kindergeld“ und zitierte die Ministerin: „Wir wollen, dass mit der kleinen Kindergelderhöhung von zwei Euro auch der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ausgeweitet wird, um mehr für Familien zu tun, als Herr Schäuble plant“. Die Befristung auf maximal sechs Jahre und die Begrenzung auf das 12. Lebensjahr bei den Kindern solle abgeschafft werden.

Und gut einen Monat später erreicht dann diese frohe Botschaft die Ohren des Bürgers von der Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin: In dem dort gefassten Beschluss Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 findet man diesen Passus:

»6.) Unterhaltsvorschuss

Bund und Länder verständigen sich darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Januar 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben sowie auf die dazu erforderliche Finanzierung. Zu den finanziellen Belastungen der Länder besteht noch Beratungsbedarf mit dem Bund.«

»Ganz wichtig ist das Programm, bei dem es im Grunde um die Bekämpfung von Kinderarmut geht, nämlich darum, dass die Situation von Alleinerziehenden verbessert werden muss. Der Unterhaltsvorschuss für Kinder – also wenn sich ein Elternteil dem Unterhalt entzieht – wird deutlich verbessert. Sie wissen alle, dass dann der Staat hilft und den Elternteil nicht darauf verweist, dass er sinnlos versuchen muss, ständig und immer wieder neu dem Geld hinterherzulaufen, sondern das übernimmt der Staat, geht zu der entsprechenden Stelle und versucht, das Geld zurückzubekommen.

Das ist bisher begrenzt, was das Alter der Kinder und die Dauer angeht. Das wollen wir ausweiten, um dadurch ganz deutlich zu helfen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges sozialpolitisches Anliegen. Wir werden noch darüber diskutieren müssen, wie das im Einzelnen zu finanzieren ist.«

Das hört sich nach einem großen Erfolg und Durchbruch in dieser Angelegenheit an, was auch der Fall ist (vgl. entsprechend beispielsweise der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) am 17.10.2016: Alleinerziehende begrüßen Einigung, Unterhaltsvorschuss endlich auszubauen!), allerdings steckt der Teufel wieder einmal in den gar nicht so kleinen Details. Und das auf zwei Ebenen.

Auf der ersten Ebene geht es um Anschlussprobleme im bestehenden System hinsichtlich der Umsetzung der im Grunde beschlossenen Ausweitung des Instruments Unterhaltsvorschuss. Dabei steht wieder einmal die Frage der notwendigen Finanzierung im Mittelpunkt, zugleich aber auch der Aspekt der Abwicklung der Leistung. Dazu hat Constanze von Bullion unter der Überschrift Bund und Länder im Unterhaltsstreit berichtet: Über die Reform sind sich alle einig – doch um die Kosten gibt es nun ein heftiges Gefeilsche:

»Bisher trägt der Bund beim Unterhaltsvorschuss ein Drittel der Kosten, die Länder übernehmen zwei Drittel. Bliebe es bei dieser Aufteilung, müsste der Bund künftig 260 Millionen Euro mehr für den aufgestockten Unterhaltsvorschuss aufbringen, die Länder 530 Millionen Euro … die Bundesregierung (schlägt) nun vor, die Mehrkosten zur Hälfte zu tragen. Der Bund könnte demnach auf seinen Anteil beim sogenannten Rückgriff verzichten. Gemeint ist das Geld, das Länder und Kommunen Alleinerziehenden per Unterhaltsvorschuss auslegen, sich dann aber zurückholen sollen von säumigen Vätern – meist sind es solche. Dieser Rückgriff allerdings scheitert oft.

In Bayern, wo auch die Finanzämter säumigen Zahlern auf den Pelz rücken, gelang es 2014 immerhin, 36 Prozent des Unterhaltvorschusses zurückzuholen. In Mecklenburg-Vorpommern waren es nur 16 Prozent. Wo viele Väter mittellos sind, kann der Staat wenig eintreiben. Aber auch ineffektive Kommunalstrukturen sind verantwortlich, dass die Rückholquote gerade in Stadtstaaten miserabel ist.

Die Bundesregierung will den Druck auf säumig Zahler nun verstärken und die Länder motivieren, ausstehenden Unterhalt effektiver einzutreiben. Dazu könnte der Bund auf seinen Anteil bei der Rückholung des Unterhalts verzichten. Das käme den Ländern mit 116 Millionen Euro im Jahr zugute.

Zudem, so rechnet die Bundesregierung vor, senkt die geplante Reform die Kosten für Hartz IV. Unterhaltsvorschuss wird von SGB-II-Leistungen abgezogen. Läuft er am zwölften Geburtstag eines Kindes aus, muss der Staat Familien wieder mehr Hartz IV zahlen. Wird der Vorschuss dagegen länger gewährt, sparen Kommunen sich SGB-II-Leistungen. Diese könnten die Länder von den Kommunen zurückholen, so der Vorschlag des Bundes. Damit blieben den Ländern wie dem Bund Mehrkosten von 250 Millionen Euro.«

Und die Bundesländer? Die fordern für sich nach wie vor die volle Kompensation der reformbedingten Mehrbelastung vom Bund. Aber da ist doch noch eine föderale Ebene? Genau, die Kommunen.

Und die haben sich auch zu Wort gemeldet. „Kommunen gegen neuen Unterhaltsvorschuss“ meldete die Print-Ausgabe der FAZ am 04.11.2016:

»Die Kommunen, deren Behörden zuständig sind und die auch für einen Teil der Ausgaben aufkommen, halten eine pünktliche Umsetzung für unmöglich. Ihre Spitzenverbände – Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund – schlugen am Donnerstag gemeinsam Alarm: Man sei „nicht in der Lage, ein Gesetz, das frühestens Mitte Dezember verabschiedet werden kann, zwei Wochen später auszuführen“, warnten sie. „Das geht personell und organisatorisch nicht.“«

Im Original kann man das hier nachlesen: Eindringlicher Appell der kommunalen Spitzenverbände: „Kommunen können geplante Änderungen beim Unterhaltsvorschuss so kurzfristig nicht umsetzen“, so ist deren Pressemitteilung vom 03.11.2016 überschrieben. Von Bund-Länder-Seite wird mit einer Zunahme der Leistungsbezieher von derzeit rund 450.000 auf 710.000. Die Städte, Landkreise und Gemeinden rechnen hingegen mit einer Verdoppelung der Fallzahlen für den Unterhaltsvorschuss. „Wenn kurzfristig die Zahl der Leistungsanträge massiv zunimmt, müssen wir befürchten, dass die Unterhaltsvorschuss-Stellen in den Kommunen überfordert werden“, so die Hauptgeschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände. „In der Praxis funktionieren kann das Ganze nur, wenn das Gesetz zeitlich verschoben wird.“

Und natürlich geht es auch hier wieder um das liebe Geld:

»Die Kommunen tragen derzeit einen erheblichen Teil der Leistungsausgaben – in unterschiedlicher Höhe in den jeweiligen Ländern – sowie die vollständigen Verwaltungskosten. Angesichts der massiv steigenden Fallzahlen müssten die Kommunen deshalb die zusätzlichen Kosten erstattet bekommen. Unabhängig von der Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern, gilt in den Ländern das Konnexitätsprinzip, wonach die Länder ihren Kommunen zusätzliche Kosten von Leistungsgesetzen erstatten müssen, betonten die kommunalen Spitzenverbände.«

Aber das ist noch nicht alles: Die kommunalen Spitzenverbände verweisen auf einen weiteren Aspekt, der die zweite Ebene der Probleme, die hier angesprochen werden müssen, berührt. Natürlich aus ihrer eigenen Sicht als Kommunen:

Sie stellen die Grundsatzfrage, »ob die bestehende Doppelbürokratie durch das Nebeneinander von Leistungsansprüchen im Sozialgesetzbuch II und im Unterhaltsvorschuss¬gesetz noch sinnvoll und zeitgemäß ist. Eine aktuelle Studie des Statistischen Bundesamtes hat ergeben, dass 87 Prozent der derzeitigen Leistungsbezieher von Unterhaltsvorschuss auch SGB II-Leistungen (Hartz IV) und SGB XII-Leistungen erhalten. Diese Leistungen werden von den Jobcentern und den Unterhaltsvorschuss-Stellen miteinander verrechnet.

Die Familien, die gleichzeitig Hartz IV beziehen, haben durch die Verrechnung keinerlei finanzielle Vorteile, wenn sie Unterhaltsvorschuss erhalten. Es wäre aus Sicht der Kommunen dann nur transparent und ehrlich, in diesen Fällen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gar nicht vorzusehen.«

Aus der inneren Logik der Kommunen spricht einiges für deren Lösungsvorschlag, vor allem natürlich der Aspekt der Doppelbürokratie, die aber im Ergebnis nicht einmal zu höheren Leistungen für die betroffenen Alleinerziehenden und ihrer Kinder führt aufgrund der Anrechnungsmechanik.

Hier haben wir ein echtes sozialpolitisches Problem: Auch wenn man den Unterhaltsvorschuss als Leistung wie vorgesehen hinsichtlich der bislang bestehenden Begrenzungen ausweitet – den Alleinerziehenden, die im Hartz IV-Bezug sind, kommt davon nichts zugute, denn er wird vollständig angerechnet auf die Grundsicherungsleistungen. Man kann das auch so formulieren: »Kinder in Einelternfamilien, die auf Hartz IV angewiesen sind, ernähren auf diese Weise Mutter oder Vater von ihrem Unterhaltsanspruch mit«, so Christina Müller in ihrem Artikel Nachwuchs sorgt finanziell für die Mutter.

Auf der anderen Seite würde die von den Kommunen präferierte Lösung im Ergebnis das bestehende Zwei-Klassen-System beim Unterhaltsvorschuss auch institutionell zementieren, denn die Hartz IV-empfangenden Alleinerziehenden haben dann ja keinen Zugang mehr zu der Leistung. Allerdings – was ist dann mit dem Einfordern der ausstehenden Unterhaltszahlungen bei den säumigen Partnern? Es wurde bereits angesprochen, das funktioniert bereits zwischen den Bundesländern heute schon mit einer erheblichen Streubreite (vgl. aus der Medienberichterstattung dazu beispielsweise den Artikel Wie der Staat Rabenväter jagt und zur Kasse bittet von Silke Gronwald).

Und noch ein Aspekt, der sozialpolitisch ambivalent ist, weil er für die einen Verbesserungen bringen würde, für die Hartz IV-Alleinerziehenden aufgrund der bestehenden Anrechnungsregelung auch nicht einen Cent mehr in der Tasche zur Folge hätte: Schaut man sich die Mindestunterhaltsbeträge an und die Unterhaltsvorschussbeträge, dann erkennt man, dass die letzteren deutlich niedriger liegen als der an sich ausgewiesene Kindesmindestunterhalt. Das hängt damit zusammen, dass das ganze Kindergeld auf den Kindesunterhalt angerechnet, also vom Unterhaltsvorschuss abgezogen wird. In diesem Kontext fordert der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV): »Um Gerechtigkeit für alle Kinder zu schaffen, darf das Kindergeld nicht länger vollständig auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden, sondern wie beim Unterhalt nur zur Hälfte … Nur so kann der Unterhaltsvorschuss seine armutsvermeidende Wirkung tatsächlich entfalten.« Was angesichts der erläuterten vollen Anrechnung bei den Alleinerziehenden im Grundsicherungsbezug auch so nicht gilt.

Es ist schon alles kompliziert. Wie dem auch sei – man ahnt schon, dass es mit einem Inkrafttreten bereits zum 1. Januar 2017 höchst wahrscheinlich nichts wird.

Und wenn der eine oder andere gerne weitere Anregungen sucht, wie man mit dem Unterhaltsvorschuss anders verfahren könnte, der sollte einen Blick werfen in diese Studie:

Maria Wersig: Alleinerziehende besser unterstützen. Reformbedarf im Unterhaltsvorschussgesetz. Expertise im Auftrag der Familienpolitischen Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2016

Zu der Studie heißt es: »Seit seiner Einführung im Jahr 1980 hat der Unterhaltsvorschuss an Bedeutung gewonnen. Trotzdem erreicht er nicht alle Alleinerziehendenfamilien, da er mit einer Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und einer Altersgrenze (Vollendung des 12. Lebensjahres) versehen ist. Empirische Untersuchungen über die Zahlung von Kindesunterhalt zeigen deutlich, dass ausfallender, unregelmäßiger oder nicht in voller Höhe gezahlter Kindesunterhalt ein großes Problem für viele Alleinerziehendenhaushalte darstellt. In etwa 75 Prozent der Fälle kann durch Kindesunterhaltszahlungen weder der angemessene Bedarf eines Kindes gedeckt noch eine Mindestsicherung erreicht werden. Angesichts der geringen Sicherungsfunktion, die der Kindesunterhalt in der sozialen Wirklichkeit entfaltet, sollte das Konzept der temporären Unterstützung durch den Unterhaltsvorschuss überdacht und der Unterhaltsvorschuss zu einer Leistung für Alleinerziehende umgewandelt werden, die auch dauerhaft zumindest das sächliche Existenzminimum des Kindes absichert. Eine solche Reform würde die finanzielle Situation vieler Alleinerziehendenfamilien verbessern.

Wenn der Staat in Vorleistung für ausfallenden Unterhalt geht, versucht er auch, auf dem Wege des Rückgriffs die vorgestreckten Mittel beim anderen Elternteil zurückzuholen. Die Einnahmen durch den Rückgriff, die sogenannte Rückholquote, sind allerdings eher gering. Die Rückholquote lag im Jahr 2015 im Bundesdurchschnitt bei 23 Prozent. Durch die Beteiligung der Länder an der Finanzierung des Unterhaltsvorschusses ist die größte Hürde für diese Reform die Einigung zwischen Bund und Ländern über die damit verbundenen Kosten. Eine Finanzierung eines Ausbaus des Unterhaltsvorschusses allein über eine Verbesserung der Rückholquoten ist allerdings nicht realistisch. Das Wissen darüber, warum so häufig kein Kindesunterhalt gezahlt wird, ist sehr gering, gleiches gilt für die Ursachen der eher schlechten Einnahmen durch Rückgriffe. Prüfungen der Verwaltungspraxis zeigten in der Vergangenheit allerding eine Reihe von Missständen bei der Durchsetzung auf den Staat übergegangenen Unterhaltsansprüche auf, die beseitigt werden müssen. Letztlich auch deshalb, weil durch das Signal, dass der Rückgriff nicht ernsthaft betrieben wird auch die Botschaft ausgesendet wird, die Nichtzahlung von Unterhalt bleibe letztlich folgenlos. Es sollte darüber nachgedacht werden, wie die Kommunen besser motiviert werden können, die Rückholquoten zu optimieren. Eine Handlungsoption ist die Einrichtung regional übergreifender spezialisierter Rückgriffstellen.«

Anmerkung zur Abbildung am Anfang des Beitrags: Für den Unterhaltsvorschuss werden dort die beiden Beträge 145 Euro bzw. 194 Euro pro Monat je nach Altersstufe des Kindes ausgewiesen. Das sind die derzeit gültigen Werte. Diese Beträge sollen für 2017 geringfügig angehoben werden auf 152 Euro für Kinder im Alter von 0-5 Jahren bzw. auf 203 Euro für Kinder im Alter von 6-18 Jahren.

Wenn hessische Unternehmerverbände was gegen Langzeitarbeitslosigkeit machen wollen – und ein „Spielhallenverbot für arbeitslose Hartz-IV-Empfänger“ herauskommt

Es ist unbestritten und mehr als offensichtlich – die verhärtete Langzeitarbeitslosigkeit ist eines der drängten Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Und jeder Akteur auf dem Arbeitsmarkt sollte seinen Beitrag leisten, um den betroffenen Menschen Chancen auf Teilhabe über Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Und es ist ohne Zweifel von großer, wenn nicht zentraler Bedeutung, dass die Arbeitgeber mitziehen bei der Integration erwebsloser Menschen. Vor diesem allgemeinen Hintergrund freut man sich angesichts der ebenfalls zu konstatierenden Verdrängung des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit sowie einer an vielen Orten und bei vielen Menschen anzutreffenden Distanz gegenüber Hartz IV-Empfänger erst einmal, wenn sich die Vereinigung der hessischen Unternehmensverbände (VhU) zu Wort meldet mit einem Plan, der überschrieben ist mit 15 Punkte für weniger Langzeitarbeitslosigkeit in Hessen. „Die verfestigte Zahl der Langzeitarbeitslosen ist jedoch weiterhin Grund zur Sorge. In Hessen gibt es immer noch rund 64.000 Langzeitarbeitslose, davon die meisten im Arbeitslosengeld-II-Bezug. Trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt sind dies immer noch genauso viele wie im Jahr 2012″, so wird Volker Fasbender, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), zitiert. Dann aber stutzt man, was der Vereinigung bzw. dem Herrn Hauptgeschäftsführer offensichtlich besonders wichtig ist bei den Maßnahmen im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit.

Grundsätzlich wird anerkannt, dass Menschen, die ihre Existenz nicht aus eigenen Mitteln sichern könnten, zu Recht von der Allgemeinheit mit Arbeitslosengeld II unterstützt würden. Dann aber kommt das hier:

»Im Gegenzug müssen Leistungsbezieher aber auch alles in ihrer Kraft stehende tun, um ihre Hilfsbedürftigkeit und die ihrer Familie so schnell wie möglich durch Arbeit oder Weiterbildung zu beenden. Der Besuch von Spielhallen und das Verschwenden von Zeit und Hilfsleistungen beim Glücksspiel sind hiermit absolut unvereinbar. Betreiber von Spielhallen in Hessen sind bereits jetzt gesetzlich verpflichtet, spielsuchtgefährdete oder überschuldete Personen auszusperren und dies in eine Datei einzutragen. In diese Sperrdatei sollten auch arbeitslose Arbeitslosengeld-II-Empfänger eingetragen werden. Wir fordern die hessische Landesregierung und den Landtag auf, die Jobcenter hierzu zu verpflichten und das hessische Spielhallengesetz entsprechend zu ändern. Dies wäre ein wichtiges Signal dafür, dass Arbeitslosengeld II den Empfänger verpflichtet, mit ganzer Kraft selbst nach einer Beschäftigung zu suchen, mit der er sobald wie möglich wieder auf eigenen Füßen steht«, so Volker Fasbender.«

Warum, wird der eine oder andere fragen, soll eine ganz bestimmte Gruppe herausgegriffen und mit einem Spielhallenverbot belegt werden? Wenn man schon auf solche Gedanken kommt, warum dann nicht auch andere Gruppen? Wie wäre es mit Vätern, die unterhaltspflichtig sind und das Geld verpulvern, ohne dem Kind seinen Anteil zukommen zu lassen? Oder oder oder.

Was sagen die Praktiker aus den Jobcentern dazu? In seinem Artikel Kasinoverbot für Hartz IV-Empfänger? zitiert Rainer Hahne einen hessischen Jobcenter-Geschäftsführer, der die Sichtweise vieler auf den Punkt bringt:

Mit Unverständnis reagierte Stefan Schäfer, Geschäftsführer Jobcenter Stadt Kassel, auf die Forderung, seine Kunden automatisch in die Sperrdatei eintragen zu lassen. „Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass Spielsucht und dadurch eine Verschuldung zu den großen Problemen der Kunden unsers Jobcenters gehören. Außerdem gibt es bei uns in Deutschland das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das sollte man beibehalten und die Menschen nicht bevormunden. Rechtlich ist das meiner Meinung nach derzeit sowieso völlig ausgeschlossen. Und wie sollte man das praktisch durchsetzen? Das Wort Datenschutz will ich hier gar nicht nennen.“

Unabhängig von diesen richtigen Einwänden – der Vorschlag aus den Reihen der hessischen Unternehmerverbände ist ein weiterer trauriger Höhepunkt der gruppenbezogenen Stigmatisierung und öffentlichen Etikettierung „der“ Hartz IV-Empfänger. Vgl. dazu beispielsweise diesen Beitrag vom 2. September 2016: Wo soll das enden? Übergewichtige und Ganzkörpertätowierte könnte man doch auch … Ein Kommentar zum „sozialwidrigen Verhalten“, das die Jobcenter sanktionieren sollen.

Und besonders zu beklagen ist die Tatsache, dass mit solchen Vorschlägen wie einem „Spielhallenverbot für Hartz IV-Empfänger“ und den mit diesem Vorschlag ausgelösten Assoziationen bei vielen Menschen, die nur das lesen oder hören, eine hoch problematische Entwicklung befördert wird, die bereits in dem Beitrag Irrungen und Wirrungen der Diskussion über „den“ Arbeitsmarkt, „die“ Arbeitslosen – und natürlich darf „die“ Armut nicht fehlen vom 7. April 2015 angesprochen wurde – mit erschreckenden Zahlen aus einer Studie:

Im Jahr 2014 wurde die die folgende Studie veröffentlicht: Andreas Zick und Anna Klein: Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014. Bonn 2014.

In der Zusammenfassung dieser Studie findet man eine Abbildung mit der Darstellung der Zustimmungswerte zu einzelnen Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in der Gesellschaft und deren Teilgruppen weit verbreitet. Schaut man sich die konkreten Ausprägungen innerhalb der Bevölkerung genauer an, dann überraschen auf den ersten Blick sicher nicht solche Anteilwerte: 44 Prozent hinsichtlich der Abwertung asylsuchender Menschen oder 26,6 Prozent hinsichtlich der Abwertung von Sinti und Roma. Das was irgendwie zu erwarten. Aber dass der absolute Spitzenreiter hinsichtlich der Abwertung einer Gruppe mit 47,8 Prozent die langzeitarbeitslosen Menschen betrifft, wird sicher viele überraschen und erschrecken. Anders ausgedrückt: Nach dieser Studie sind es die langzeitarbeitslosen Menschen, denen die meisten Abwertung und Abneigung entgegenschlägt – noch vor den Asylsuchenden oder den Sinti und Roma. Das ist ein erschütterndes Ergebnis. Es verdeutlicht, wie weit fortgeschritten und radikalisiert das ist, was als Individualisierung, Personalisierung und Moralisierung von Arbeitslosigkeit bezeichnet wurde.

Dazu wurde nun einer weiterer Beitrag geleistet unter dem scheinbar hehren Ziel, Langzeitarbeitsarbeitslosigkeit bekämpfen zu wollen.

Nachtrag (11.11.2016): Wie viele Menschen sind eigentlich „spielsuchtgefährdet“ bzw. „glückspielsüchtig“, denn der Hinweis darauf taucht ja bei der Begründung für die Forderung nach einem Spielhallenverbot für Hartz IV-Empfänger auf. Eine wissenschaftliche fundierte Antwort versucht diese Studie zu geben:

Haß, Wolfgang und Lang, Peter (2016): Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des Surveys 2015 und Trends. Forschungsbericht der BZgA. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Januar 2016.

Aus der Zusammenfassung der Ergebnisse:

»Wie auch in den vorangegangenen Befragungen der BZgA zum Glücksspielverhalten wird mit der South Oaks Gambling Screen (SOGS) ein international verbreitetes Verfahren zur Klassifizierung des Schweregrades glücksspielassoziierter Probleme bzw. Symptome eingesetzt … Die Befragung 2015 kommt für die 16- bis 70-Jährigen bevölkerungsweit auf eine Schätzung der 12-Monats-Prävalenz des pathologischen Glücksspiels von 0,37 % (männliche Befragte: 0,68 %, weibliche: 0,07 %) und des problematischen Glücksspiels von 0,42 % (männliche Befragte: 0,66 %, weibliche: 0,18 %). Gegenüber der Befragung 2013 finden sich damit nur geringe, statistisch nicht signifikante Rückgänge sowohl des problematischen als auch des pathologischen Spielverhaltens. Am stärksten mit glücksspielassoziierten Problemen belastet erweisen sich im Jahr 2015 Männer mit einer Quote von 2,69 % bei den 21- bis 25-Jährigen und 2,43 % bei den 36- bis 45-Jährigen. Der Anteil Jugendlicher mit problematischem Glücksspielverhalten ist gegenüber 2013 nur geringfügig und statistisch nicht signifikant von 0,13 % auf 0,37 % angestiegen. Dies ist auf einen Anstieg bei den Jungen zurückzuführen; im Jahr 2015 ist bei keinem der befragten Mädchen ein problematisches Glücksspielverhalten festzustellen … Männliches Geschlecht, ein Alter bis 25 Jahre, ein niedriger Bildungsstatus und ein Migrationshintergrund erhöhen das Risiko für mindestens problematisches Glücksspielverhalten. Wird die Nutzung verschiedener Glücksspielformen betrachtet, finden sich bei Keno und Geldspielautomaten die höchsten Risiken.«

Sanktionen und Mehrfachsanktionen gegen das Existenzminimum der Menschen in der Willkürzone und der Hinweis auf ein (eigentlich) unverfügbares Grundrecht

Sanktionen im Hartz IV-System sind eine existenzielle Angelegenheit, wird hier doch das staatlich gewährte Existenzminimum unterschritten oder in den Fällen der Vollsanktionierung sogar vollständig entzogen. Der eine oder andere wird sich an das berühmte Hartz IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 erinnern, denn dort hatte das höchste deutsche Gericht bereits in den Leitsätzen in aller (scheinbaren) Klarheit ausgeführt: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden« (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09).

Wenn man diese Leitsätze liest, dann kann man schon die Frage stellen, wie es möglich ist, dass dieses „unverfügbare Grundrecht“, das eingelöst werden muss, über den Weg der Sanktionierung monatelang unter das Existenzminimum abgesenkt werden kann bzw. darf. Und das BVerfG hat doch auch in dem Urteil über die Verfassungswidrigkeit der Regelleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz aus dem Jahr 2012 eine explizite Bezugnahme auf die Entscheidung aus dem Jahr 2010 vorgenommen und in den Leitsätzen gemeißelt: »Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums (vgl. BVerfGE 125, 175). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als Menschenrecht.«

Mit Hilfe eines „Bonsai-Zwegat“ raus aus Hartz IV? Eine neue Variante des voyeuristischen Unterschichten-Fernsehens soll auf Sendung gehen

Das mit der Expertise ist ja immer so eine Sache. Die einen haben sie und arbeiten mit ihr. Tagtäglich, im sozialen Bereich zumeist und sehr eng gestrickten Rahmenbedingungen, häufig selbst prekär und in der Nähe zu denen, für die man die Expertise einzusetzen versucht.

Und anderen schreibt man Expertise zu, weil sie in ihrer Funktion – beispielsweise als langjähriger Bürgermeister eines Stadtteils in Berlin – laut auf sich und dann auf die Sache aufmerksam gemacht haben, von den Medien entdeckt und eingesetzt wurden als irgendwie geerdet daherkommende Bereicherung der Talkshow- und nach Dienstende auch der Bild-Zeitungslandschaft. Wir sprechen hier also von dem stimmgewaltigen Heinz Buschkowsky (68), ehemaliger Bürgermeister von Berlin-Neukölln und mittlerweile offensichtlich im Unruhestand. Er polarisierte mit Thesen wie beispielsweise „Multikulti ist gescheitert“. Der Fernsehsender RTL beschreibt seine Expertise in der Pressemitteilung Mit Heinz Buschkowsky raus aus Hartz IV: „Deutschlands bekanntester Bürgermeister“ sucht bei RTL Teilnehmer für TV-Experiment! so: » Er hat in über 15 Jahren als Bezirksbürgermeister im Berliner Bezirk Neukölln etliche Hartz IV-Empfänger persönlich kennengelernt.« Und was soll der jetzt für RTL machen?

Der Fernsehsender plant ein – natürlich – „außergewöhnliches TV-Experiment, für das man Buschkowsky gewonnen habe:

»Ab 2017 bietet RTL in einem außergewöhnlichen TV-Experiment Sozialhilfeempfängern die Chance, sich mit einem Koffer voller Bargeld aus der Sozialhilfefalle zu befreien … Rund 25.000 Euro als finanzielle Sofort-Starthilfe stehen pro Familie bereit … Bei „Zahltag – Ein Koffer voller Chancen“ bekommen Langzeitarbeitslose und ihre Familien eine finanzielle Sofort-Starthilfe für ein Leben ohne Hartz IV. Für die Laufzeit des sechsmonatigen Experiments verdoppelt RTL die kompletten staatlichen Bezüge und zahlt sie auf einen Schlag in bar aus. Das wären bei einer vierköpfigen Durchschnittsfamilie abhängig vom Wohnort rund 25.000 Euro. Mit diesem Geld können die teilnehmenden Familien ihre eigene kleine Geschäftsidee umsetzen oder intensiv in Bewerbungsmaßnahmen investieren. Das Ziel ist es, dauerhaft die eigene Existenz zu sichern, ohne auf Kosten des Staates zu leben.«

Beraten werden die Teilnehmer dabei von einem Expertenteam. Als Kopf dieses Expertenteams konnten RTL und Endemol Shine Heinz Buschkowsky gewinnen. »Für das TV-Experiment war er sofort Feuer und Flamme: Er sieht darin eine realistische Möglichkeit, perspektivlosen Menschen unter die Arme zu greifen, damit sie einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Resignation finden. Heinz Buschkowsky ist ein echter Macher unter den Politikern und passt deshalb perfekt zu dem Projekt.«

RTL hat das neue Format nicht „erfunden“, sonder auf der Insel geklaut: »Wie gut dieses Experiment funktionieren kann, haben bereits die Engländer bewiesen. Der britische Sender Channel 5 hat im vergangenen Frühjahr gemeinsam mit der Endemol Shine – Tochter Dragonfly in dem Primetime-Doku-Experiment „The Great British Benefits Handout“ drei Familien nachhaltig aus der Sozialhilfe befreit. Diese Teilnehmer leben heute nicht mehr auf Staatskosten.«

Natürlich ahnt der alte Fuchs Buschkowsky, dass es Kritik geben wird, dass er sich an so einem Unterfangen beteiligen wird. Deshalb zitiert ihn die RTL-Pressemeldung mit diesen Worten: »Wir werden mit meinem Gesicht keinen TV-Zoo veranstalten. Die Menschen sollen nicht vorgeführt oder verheizt werden. Sie sollen ihre Entscheidungen selbstständig fällen, um wieder zu lernen für sich selbst zu sorgen. Natürlich ist die Verlockung groß, das plötzlich vorhandene Bargeld für die langgehegten und bisher unerreichbaren Träume auszugeben. Aber wir werden ihnen Wege aufzeigen, wie sie geschickt in ihre eigenen Ideen investieren können, um mit ihren Mitteln ein dauerhaftes Einkommen zu schaffen.«

Natürlich wird der eine oder andere jetzt an einen ähnlich beauftragten Experten aus den Tiefen und Untiefen der Lebenslagen denken, an Peter Zwegat und seine langjährige Thematisierung von Überschuldung und Schuldnerberatung. Auch Zwegat musste viele Kritik einstecken, aber es gab auch immer Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass es ihm gelungen sei, die Schuldnerberatung als eine wichtige personenbezogene soziale Dienstleistung zu popularisieren und Menschen einen Zugang dazu zu eröffnen, die ansonsten nicht in die Nähe einer klassischen Beratung gekommen wären. Offensichtlich will Buschkowsky auf dieses Image aufspringen.

Insofern ist diese Artikel-Überschrift konsequent: Heinz Buschkowsky: „Ich werde ein Bonsai-Zwegat sozusagen“:

Das Schlimmste, was passieren könne, erklärt Buschkowsky, sei, dass die Teilnehmer der Sendung wieder auf Hartz-IV-Niveau zurückfielen. „Mehr als ein bisschen in die Töpfe schauen kann nicht passieren“, versichert der Ex-Politiker. Auch den folgerichtigen Vergleich mit Peter Zwegat, dem alteingesessenen TV-Schuldenberater von RTL, lässt sich der frühere Bezirksbürgermeister gerne gefallen. „So in etwa. Ich werde ein Bonsai-Zwegat sozusagen.“

Und er kann es natürlich nicht lassen, das gesellschaftspolitisch aufzuladen: „Wir wollen ein Impuls geben, auch in die Politik, dass es zwar aufwendiger ist, aber nachhaltiger, die Menschen mit gezielter Starthilfe zu motivieren, als den Hartz-IV-Check jedes Jahr um 7,50 Euro zu erhöhen.“

Mit einem Koffer voller Geld an einige wenige, die sich jetzt bei RTL für das „Casting“ bewerben können.

Ob die es schaffen oder nicht – es wird sicher einige Zuschauer geben, denen es gefallen wird, den Betroffenen „in die Töpfe zu blicken“ und dann ist es auch egal, ob sie es schaffen, sich zu „befreien“ aus Hartz IV oder aber scheitern und in ihre Transferleistungsabhängigkeit zurückfallen. Der voyeuristische Charakter des Unterfangens ist offensichtlich und man kann das einfach trotz aller Klimmzüge, dem auch noch ein irgendwie fortschrittliches Antlitz zu verleihen, schäbig und unwürdig finden. Nicht zum ersten Mal, sondern erneut wird der TV-Zoo aufgebaut, damit die „moderne“ Fassung von „Brot und Spiele“ wieder einmal angerichtet werden kann. Man kann sich schon vorstellen, welche Unternehmen und Produkte die Werbeblöcke bestücken werden. Damit die Kasse klingelt, nicht bei den Betroffenen, sondern bei RTL.