Die Vereinten Nationen haben den heutigen 20. Februar zum „Welttag der sozialen Gerechtigkeit“ ausgerufen. Das diesjährige Motto lautet: „Preventing conflict and sustaining peace through decent work”. Anständige Arbeit also, um Konflikte zu vermeiden und den Frieden zu sichern. Absolut richtig und sicher angesichts der Bedeutung der Erwerbsarbeit für Einkommen und soziale Sicherung nur zu unterstreichen. Bleibt man auf dieser Meta-Ebene, werden das viele unterschreiben und unterstützen können. Anders sieht es schon aus, wenn man genauer nachfragt, was man denn unter „Gerechtigkeit“ konkret zu verstehen hat. Ein ganz eigenes Thema, an dem sich nicht nur große Philosophen die Zähne ausgebissen haben. Aber man kann es ja auch ganz handfest untersuchen, wenn man parallel zum Welttag aus der anlaufenden deutschen Wahlkampfmaschinerie ein praktisches Beispiel geliefert bekommt, wie mit (scheinbaren?) Gerechtigkeitsargumenten sozialpolitisches Regelwerk im Sinne einer notwendigen Veränderung adressiert wird. Und der Hinweis auf den anlaufenden Wahlkampf verweist zugleich auf die Vorsichtsregel, dass es möglicherweise gar nicht so sehr um die konkreten Inhalte geht, sondern den Gesetzen der politischen Psychologie folgend um die Adressierung bestimmter Gerechtigkeitsvorstellungen bei den (potenziellen) Wählern. Schauen wir also genauer hin.

Hartz IV

Diesseits und jenseits der schwarzen Pädagogik: Eine Studie zu den Wirkungen von Sanktionen auf junge Hartz IV-Empfänger – und ihre „Nebenwirkungen“

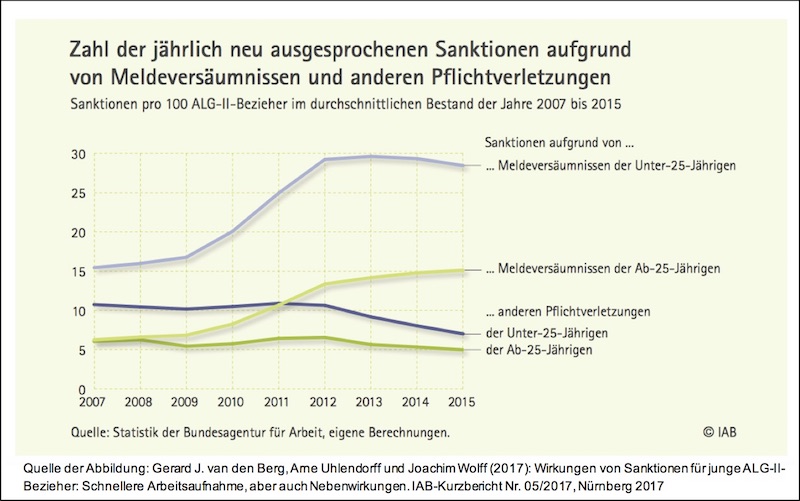

Oftmals kann man schon an den Überschriften von Artikeln erkennen, dass wir es mit einem höchst kontroversen Thema zu tun haben: Kürzung von Hartz IV führt Bezieher schneller in den Job, behauptet der eine. Strafen wirken, so apodiktisch hat Sven Astheimer seinen Kommentar zu der Angelegenheit betitelt. Und dann kommt so ein Beitrag dazu: Forscher empfehlen Reform der Hartz-IV-Sanktionen. Und alle berichten über ein und dieselbe Sache: Eine neue Studie aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Gerard J. van den Berg, Arne Uhlendorff und Joachim Wolff haben sich mit den Wirkungen von Sanktionen für junge ALG-II-Bezieher beschäftigt und bilanzieren bereits in der Überschrift: Schnellere Arbeitsaufnahme, aber auch Nebenwirkungen. Die Studie untersucht die Wirkungen erster und wiederholter Sanktionen auf unter- 25-jährige Männer in Westdeutschland.

Der Arbeitsmarkt und die vielen Zahlen: Von (halb)offiziellen Arbeitslosen über Flüchtlinge im statistischen Niemandsland bis zu dauerhaft im Grundsicherungssystem Eingeschlossenen

Um es gleich an den Anfang des Beitrags zu stellen: „Den“ Arbeitsmarkt gibt es sowieso nicht und wenn, dann nur in den Lehrbüchern mancher Ökonomen, die zudem auch noch suggerieren, dieser Markt würde in etwa so funktionieren wie der für Kartoffeln (und deshalb ist der Mindestlohn auch schlecht). Die Wirklichkeit ist wie immer (und je nach Gemütsverfassung) viel bunter bzw. grauer. Es gibt unzählige Einzelarbeitsmärkte und viele von denen sind auch noch lokal/regional begrenzt. Das erklärt einen nicht kleinen Teil der Probleme, die man mit Ausgleichsprozessen auf bzw. – noch schlimmer – zwischen diesen einzelnen Märkten hat. Der normale Arbeitnehmer weiß davon ein Lied zu singen, vor allem, wenn man eine neue Stelle sucht oder suchen muss. Aber das scheint ja immer seltener erforderlich z u sein, folgt man den (scheinbaren) Jubelmeldungen über die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland, wie sie in monatlichen Abständen aus Nürnberg über die Medien verbreitet werden.

„Der Arbeitsmarkt ist gut in das neue Jahr gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar allein aus jahreszeitlichen Gründen gestiegen. Saisonbereinigt gab es einen Rückgang“, so wird der Noch-Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, am 31. Januar 2017 anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg zitiert. Der Zusammenfassung des Monatsberichts Januar 2017 der BA kann man entnehmen:

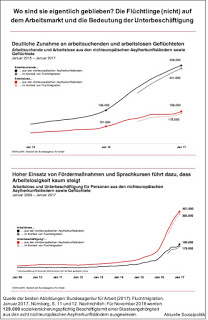

»Der Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hat sich weiter fortgesetzt, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr 2016. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf anhaltend hohem Niveau. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind allein aufgrund der üblichen Winterpause gestiegen, saisonbereinigt haben sie deutlich abgenommen. Die Arbeitslosigkeit liegt unter dem Vorjahreswert, die Unterbeschäftigung darüber, weil sie den zunehmenden Einsatz von Arbeitsmarktpolitik insbesondere für geflüchtete Menschen berücksichtigt. Ohne diesen Einfluss wäre auch die Unterbeschäftigung gesunken.« (S. 6)

Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es seit Jahren ein leidiges Thema der Berichterstattung über den Arbeitsmarkt ist, dass die allermeisten Medien partout vollständig änderungsresistent sind gegenüber dem nun wirklich ebenfalls seit langem bekannten Problem, dass die offizielle Zahl der registrierten Arbeitslosen lediglich die Untergrenze abbildet. Nicht umsonst spricht die BA selbst in ihren Mitteilungen immer nach dieser Zahl gleich von der „Unterbeschäftigung“ – eine (nett formuliert) mehr als unglückliche Wortkrücke für real existierende Arbeitslosigkeit, man könnte auch von Rosstäuscherei sprechen.

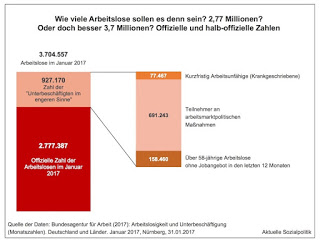

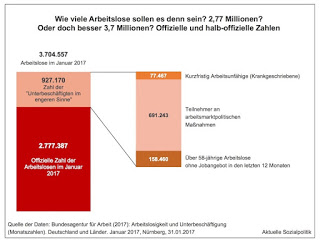

Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht das Problem: Für Januar 2017 werden als Untergrenze 2,77 Mio. Arbeitslose ausgewiesen – und so gut wie alle Medien und auch die Agenturen übernehmen das bis in die Schlagzeilen, vgl. als eines der vielen Beispiel die übernommene Meldung der Agentur Reuters: »Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Januar 2,777 Millionen Arbeitslose«, die unter die Überschrift gestellt wurde: 2,77 Mio. ohne Job: Arbeitslosenzahl in Deutschland steigt moderat. Überall werden die Menschen mit dieser Zahl versorgt – nur macht es schon einen nicht nur rechnerischen Unterschied, ob man von 2,77 Mio. oder aber von 3,7 Mio., mithin also von 927.170 Arbeitslosen mehr berichten würde. Denn so groß ist die Zahl der „Unterbeschäftigten im engeren Sinne“. Wer darunter abgebucht wird, kann man der Abbildung entnehmen.

Und man muss jetzt doch nicht wirklich auch noch begründen, dass diese Zahl statt der 2,77 Mio. verwendet werden sollte. Denn dass die über 158.000 Arbeitslosen über 58 Jahre, die aber seit einem Jahr kein Jobangebot mehr bekommen haben, faktisch arbeitslos sind, erschließt sich von selbst (und sie bekommen ja auch weiter ihre Leistungen), werden aber nicht gezählt. Und dass die Teilnehmer am sechsten Kurs „Wie bewerbe ich mich in Zeiten des Internets richtig“ selbstverständlich weiter arbeitslos sind, ist offensichtlich.

Aber es ist eben auch und vor allem ein Medienproblem. In Österreich beispielsweise wird immer die Zahl der Arbeitslosen und der in Maßnahmen befindlichen Menschen zusammen genannt, während bei uns die mehr als 690.000 Maßnahmenteilnehmer in die „Unterbeschäftigung“ statistisch outgesourct werden.

Immer wieder wird das Thema mal aufgegriffen – so beispielsweise aktuell von Klaus Tscharnke von dpa in seinem Artikel Nicht jeder Arbeitsloser ist im Sinn der Statistik ohne Job. Er stellt die Tücken der Zahlen dar und weist dabei auch auf das Problem der „Unterbeschäftigung“ hin. Dabei zitiert er mich mit dieser Formulierung: »Der Koblenzer Arbeitsmarktforscher Professor Stefan Sell, der sich seit Jahren für mehr Transparenz auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, nimmt die Bundesagentur in Schutz: „Die Bundesagentur veröffentlicht alles, man muss nur tief genug hineinsehen.“ Tatsächlich findet, wer sucht, auch Kenngrößen jenseits der reinen Arbeitslosenzahl. Seit ein paar Jahren enthalten Pressemitteilungen der Bundesagentur etwa die Unterbeschäftigung.«

Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, das alles ihn Ordnung ist, sondern die BA muss sich an die gesetzlichen Vorgaben, wer wann als Arbeitsloser Gestalt annehmen darf, halten. Sie versucht allerdings in ihren Mitteilungen seit einiger Zeit kontinuierlich, die Unterbeschäftigung direkt nach den kleingerechneten offiziellen Arbeitslosen aus- und damit darauf hinzuweisen. Es wäre die Aufgabe der Presse, hier endlich wirklichkeitsnäher zu berichten und die bessere Zahl zu verwenden.

Besser, aber bei weitem noch nicht die ganze Heterogenität abbildend. Tscharnke geht einen Schritt weiter und argumentiert in seinem Artikel: »Nimmt man es ganz genau, müsste man eigentlich noch jene Männer und Frauen dazurechnen, die Arbeitsmarktforscher unter dem Begriff „Stille Reserve“ zusammenfassen. Nach Schätzungen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) … dürften es rund 271.000 sein.« Das nun ist nicht so ganz einfach, er beschreibt diese Gruppe so: „Das sind“, so die Lesart der Bundesagentur, „beispielsweise Personen, die nicht direkt nach Arbeit suchen und sich deshalb auch nicht bei der örtlichen Arbeitsagentur als arbeitssuchend registrieren lassen, sondern vielmehr abwarten, ob sich ein passender Job anbietet.“ Für andere besteht die „Stille Reserve“ hingegen aus Menschen, die die häufig erfolglose Jobsuche resigniert aufgegeben haben, obwohl sie eigentlich gerne arbeiten würden. Zur „Stillen Reserve“ vgl. auch den Fachbeitrag von Martina Rengers (2016): Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial in der Stillen Reserve. Ergebnisse für das Jahr 2015.

Soll man die nun mitzählen zu den Arbeitslosen? Und was wäre dann mit denen, die in „unfreiwilliger Teilzeit“ arbeiten müssen, also weniger, als sie wollen und oftmals eigentlich auch müssten, um über die Runden zu kommen? Dabei wären dann auch die zu bilanzieren, die gerne weniger arbeiten möchten (vgl. dazu weiterführend den Beitrag von Martina Rengers (2015): Unterbeschäftigung, Überbeschäftigung und Wunscharbeitszeiten in Deutschland).

Damit wären wir beim nächsten Punkt, an dem sich der Zahlensalat in seiner ganzen Größe zeigt. Die Fixierung auf die (offizielle) Zahl der Arbeitslosen wird nicht nur durch die hier diskutierte „Unterbeschäftigung“ fragwürdig, sondern die Größenordnung wird noch weitaus stärker unterzeichnet, wenn man einen Blick wirft auf die Zahl der Menschen, die sich im (kleinen), überschaubaren SGB III-System, also der Arbeitslosenversicherung, befinden und im SGB II-System, also der Grundsicherung für Arbeitsuchende, also Hartz IV. Auch dazu veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit eine instruktive Statistik.

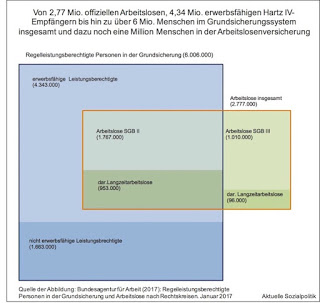

Man kann die so zusammenfassen: Von 2,77 Mio. offiziellen Arbeitslosen, 4,34 Mio. erwerbsfähigen Hartz IV-Empfängern bis hin zu über 6 Mio. Menschen im Grundsicherungssystem insgesamt und dazu noch eine Million Menschen in der Arbeitslosenversicherung. Das sind die relevanten Größenordnungen, um die es (nicht nur) in der politischen Diskussion gehen sollte.

Die Abbildung verdeutlicht zugleich, dass das, was umgangssprachlich als „Hartz IV-System“ bezeichnet wird, überaus heterogen ist und weit über die immer noch dominierende Vorstellung von „dem“ arbeitslosen Hartz IV-Empfänger hinausreicht. Denn von den 4,34 Mio. erwerbsfähigen SGB II-Leistungsberechtigten (hinzu kommen weitere 1,66 Mio. Nicht-Erwerbsfähige, vor allem Kinder bis 15 Jahre) tauchen „lediglich“ 1,767 Millionen in der Statistik der arbeitslosen Menschen auf (wobei man an dieser Stelle darauf hinweisen sollte, dass mittlerweile nur noch 30 Prozent aller offiziellen Arbeitslosen vom SGB III, also der Arbeitslosenversicherung, erfasst werden, die doch eigentlich für die Absicherung des Risikos Arbeitslosigkeit zuständig sein sollte). Was ist mit den anderen? Die sind doch als erwerbsfähig klassifiziert? Darunter befinden sich beispielsweise die „Aufstocker“, also Menschen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Leistungen vom Jobcenter beziehen. Oder die vielen Alleinerziehenden, die ein oder mehrere kleine Kinder zu betreuen haben. Oder Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Oder Auszubildende, die Leistungen beziehen. Man erkennt schnell, um was für ein buntes Universum ganz unterschiedlicher Lebenssachverhalte es sich handelt, wenn wir über „Hartz IV“ sprechen.

Und eine weitere Zahl kann man auch der Abbildung der BA entnehmen. Von den 1,767 Mio. Menschen, die im SGB II sind und als arbeitslos gezählt werden, sind 953.000 Menschen als Langzeitarbeitslose hervorgehoben – und diese Zahl ist auch noch eine Untergrenze, denn aufgrund der „schädlichen Unterbrechungen“ werden beispielsweise Hartz IV-Empfänger, die einen Ein-Euro-Job von sechs Monaten gemacht haben oder eine andere Maßnahme von z.B. drei Monaten nach dem Ende der Maßnahme statistisch wieder „jungfräulich“ gestellt, also ihre Arbeitslosigkeitszeit beginnt wieder bei Null, obgleich sie natürlich weiter faktisch langzeitarbeitslos sind (interessanterweise gelten diese „schädlichen Unterbrechungen“ dann nicht, wenn die Jobcenter Personen auswählen für bestimmte Förderprogramme, die das Merkmal „langzeitarbeitslos“ voraussetzen – woran man erkennen kann, wie willkürlich die statistische Regelung ist).

Und an dieser Stelle kommen wir abschließend zu den interessanten, zugleich teilweise erschreckenden Befunden einer neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der BA:

Seibert, Holger et al. (2017): Typische Verlaufsmuster beim Grundsicherungsbezug: Für einige Dauerzustand, für andere nur eine Episode. IAB-Kurzbericht, 04/2017, Nürnberg

Der Zusammenfassung kann man folgendes entnehmen:

»Der Bezug von SGB-II-Leistungen ist für die Betroffenen häufig von langer Dauer. Etwa eine Million Leistungsbezieher ist zwischen 2005 und 2014 ununterbrochen auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen.

Eine Sequenzmusteranalyse auf Basis detaillierter Prozessdaten gibt Aufschluss über typische Erwerbsverläufe von Personen, die 2007 erstmals SGB-II-Leistungen erhielten.

Einem guten Viertel gelingt es, den SGB-II-Leistungsbezug durch die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung vergleichsweise schnell zu verlassen. Ein knappes Drittel verbleibt hingegen lange im Leistungsbezug und hat relativ wenig Kontakt zum Arbeitsmarkt.

Eine dritte Gruppe wiederum ist zwar relativ gut in den Arbeitsmarkt integriert, kann aber den Lebensunterhalt nicht ohne aufstockende SGB-II-Leistungen bestreiten.

Eine vierte Gruppe meistert den Ausstieg erst nach längerer Zeit.

Bei jüngeren Leistungsbeziehern zeigt sich, dass vor allem der Erwerb eines Ausbildungsabschlusses mittelfristig das Verlassen des Leistungsbezugs begünstigt. Unter denen, die keinen Bildungsabschluss erlangen, bleibt ein hoher Anteil längerfristig auf Leistungen angewiesen.«

In ihrem Fazit kommen die Forscher zu dem bereits angedeutet Ergebnis: »Es gibt eine Reihe von ganz unterschiedlichen aber typischen Muster im Leistungsbezug, wobei eine deutliche Polarisierung zu erkennen ist: Einerseits finden sich Verlaufsmuster, bei denen es den Personen bereits während der ersten Beobachtungsjahre gelingt, den Leistungsbezug meist nachhaltig zu verlassen. Andererseits gibt es Personen, die beständig auf Leistungen angewiesen sind und nur in äußerst geringem Umfang in Beschäftigung zurückfinden. Bei einem Teil dieser Gruppe scheinen auch die eingesetzten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in dieser längerfristigen Betrachtung von insgesamt sieben Jahren nicht zu einer nachhaltigen Integration zu führen. Allerdings fällt die Bildungsausstattung bei den Dauerbeziehern besonders niedrig aus: Hier dominieren fehlende Schulabschlüsse oder Hauptschulabschlüsse und nur eine Minderheit besitzt berufliche Bildungsabschlüsse. Aufgrund der Arbeitsmarktferne steht hier wohl eher ein langfristiges Heranführen an den Arbeitsmarkt im Vordergrund.« (Seibert et al. 2017: 8)

Nur genau dafür fehlen uns schlichtweg die sinnvollen Instrumente, beispielsweise eine moderne öffentlich geförderte Beschäftigung, gekoppelt mit Qualifizierung durch und über „echte“ Arbeit und nicht mehr (wenn überhaupt) das Maßnahmenhopping, das als Grundübel der deutschen Arbeitsmarktpolitik für diesen Personenkreis identifizierbar ist (vgl. dazu kritisch, aber auch mit Lösungsvorschlägen den Beitrag Die fortschreitende Programmitis in der Arbeitsmarktpolitik und ein sich selbst verkomplizierendes Förderrecht im SGB II vom 28. Juni 2016).

Und auch die Gruppe der „Aufstocker“ sollte nicht vergessen werden: »Auch andere Werdegänge sind zum Teil durch einen verstetigten Leistungsbezug gekennzeichnet, jedoch sind diese Personen nicht vom Arbeitsmarkt entkoppelt. Vielfach sind sie in Voll- oder Teilzeit beschäftigt, aufgrund ihres Beschäftigungsumfangs, der Entlohnung oder der Bedarfsgemeinschaftsgröße aber dennoch auf SGB-II-Leistungen angewiesen.«

Es geht hier nicht um eine überschaubar kleine Personengruppe, sondern Millionen Menschen sind auf dieses Gleis gesetzt. Das ist unerträglich für eine Gesellschaft, der Teilhabe von Bedeutung ist. Aber selbst, wenn wir mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen sein sollten, in der das keine Rolle mehr spielt, muss man darauf hinweisen, dass das Einsperren dieser Menschen in ein eben nicht-bedingungsloses Grundsicherungssystem – mit zahlreichen Auflagen und zu erfüllenden Voraussetzungen aus einer Welt, in der es grundsätzlich ein eigenständiges Leben außerhalb von Hartz IV geben kann durch irgendeine Erwerbsarbeit – überaus fragwürdig daherkommt.

Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende: Die Reform kommt, sie kommt nicht, jetzt soll sie doch kommen. Im Sommer

Die Alleinerziehenden und ihre Lebenslagen sind Gegenstand vieler Sonntagsreden, wenn es darum geht, dass man was tun müsse, um ihnen zu helfen und damit auch die Situation für die Kinder zu verbessern – so wird beispielsweise immer wieder auf die überdurchschnittlich hohe Armutsbelastung der Alleinerziehenden und ihrer Kinder hingewiesen. Hunderttausende von ihnen müssen im wahrlich nicht üppig bemessenen Hartz IV-Bezug über die Runden kommen. Nun sind Sonntagsreden bekanntlich das eine, das Handeln unter der Woche nicht selten dann aber ganz anders. Das hat man in den zurückliegenden Monaten wieder einmal mehr als schmerzhaft zu spüren bekommen, man denke hier nur an den Versuch der Bundesregierung, den Alleinerziehenden im Grundsicherungssystem auch noch Geld abzuziehen, wenn das Kind ein paar Tage beim anderen Elternteil ist. Das konnte nur mithilfe massiver Interventionen auf den letzten Metern im Gesetzgebungsverfahren verhindert werden (vgl. dazu Keiner hatte die Absicht, Alleinerziehende und ihre Kinder im Hartz IV-System schlechter zu stellen? Aber nun zieht man die Reißleine. Eine Neuregelung bleibt notwendig und wäre – eigentlich – einfach vom 3. Juni 2016 – wobei derzeit nur die ursprünglich geplante Verschlechterung verhindert wurde und der notwendige Umgangsmehrbedarf noch einer Regelung bedarf).

Und als wollte man ein weiteres Mal zeigen, welchen Stellenwert tatsächliche und von vielen seit langem geforderte Verbesserungen für einen Teil der Alleinerziehenden haben, musste man dann im Herbst des letzten Jahres zur Kenntnis nehmen, dass die im Kontext der großen Verhandlungen rund um eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen am 14. Oktober 2016 an sich schon vereinbarte Reform des Unterhaltsvorschusses (und hier verstanden im ursprünglichen Sinn des Wortes Reform, also Verbesserung der bestehenden Lage; vgl. dazu Ein Beitrag zur Armutsvermeidung bei Alleinerziehenden und ihren Kindern: Der Unterhaltsvorschuss wird endlich weiterentwickelt. Dennoch bleiben Fragezeichen vom 13. November 2016) kurzerhand wieder zurückgestellt wurde und nicht zum 1. Januar 2017 in Kraft treten konnte. Das Anliegen war zwischen die föderalen Mühlsteine geraten und natürlich ging (und geht) es ums Geld.

So musste hier am 8. Dezember 2016 berichtet werden: Von wegen sanfte Geburt. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende steckt fest im föderalen Interessendickicht. Gegen die Reform des Unterhaltsvorschusses gab es heftigen Widerstand aus den Reihen der Kommunen und der Bundesländer. Die Akteure hatten sich nett formuliert mehrfach verhakt. Es ging um die Finanzierung der Leistungsausweitung sowie um den Aspekt der Abwicklung der Leistung.

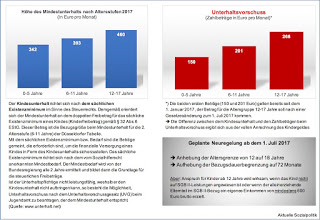

Aber was soll’s. Blicken wir positiv in die Zukunft oder versuchen wir es wenigstens. Denn nun erreicht uns die frohe Botschaft aus Berlin: Habemus Unterhaltsvorschuss-Reform. Ausweitung des Unterhaltsvorschusses. Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte, meldet das Bundesfamilienministerium. Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags fasst die nun gefundene Neuregelung zusammen. »Künftig soll der Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden, die maximale Bezugsdauer von 72 Monaten soll entfallen. Inkrafttreten wird die Reform zum 1. Juli 2017.« So die Kurzfassung des Ministeriums.

Der Blick auf die vereinbarten Eckpunkte zeigt dieses Ergebnis:

- Um die staatliche Unterstützung von Kindern von Alleinerziehenden zielgenau und entlang der Lebenswirklichkeiten zu verbessern, wird die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von derzeit 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) heraufgesetzt.

- Für alle Kinder bis 12 Jahre wird die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Hierdurch werden 46.000 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im UVG-Bezug bleiben können. Das gilt auch für alle Kinder, die zukünftig Unterhaltsvorschuss erhalten werden.

- Für Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gibt es in Zukunft ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dieser wird wirksam, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. Hierdurch werden 75.000 Kinder erreicht. Auch für sie gibt es keine Höchstbezugsdauer mehr. Mit dieser praktischen Umsetzung wird der Forderung der Kommunen nach Bürokratieabbau entsprochen.

- Die Höhe des Unterhaltsvorschusses für Kinder von 12 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr soll 268 Euro monatlich betragen (0 bis 5 Jahre: 150 Euro; 6 bis 11 Jahre: 201 Euro).

- Die Reform tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft. Damit wird der Forderung der Kommunen nach einer Übergangszeit Rechnung getragen.

- Die Reform kostet rund 350 Millionen Euro. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass der Bund seine Beteiligung an den Kosten von 33,5 Prozent auf 40 Prozent erhöht. In gleichem Maße sollen künftig auch die Einnahmen aus dem Rückgriff verteilt werden.

„Jetzt können die Sektkorken knallen“, schreibt der Verband alleinerziehende Mütter und Väter (VAMV) in seiner Pressemitteilung (vgl. Geschafft! Ausbau Unterhaltsvorschuss ist Riesenschritt im Kampf gegen Kinderarmut). Alleinerziehende und ihre Kinder hätten einen Grund zum Feiern, so Heide Oestreich in ihrem Artikel „Ein Meilenstein“ mit Bezug auf diese Reaktion. Das Zukunftsforum Familie schreibt: „Glückwunsch, Frau Schwesig!“

Also alles gut? Nun könnte man es als „pingelig“ bezeichnen, wenn man darauf hinweist, dass die beglückwünschte Bundesfamilienministerin mehrfach gefordert hatte, dass die Auszahlung rückwirkend zum 1. Januar 2017 erfolgen sollte, was nun weggefallen ist. Wenn, dann gibt es das erst ab Juli 2017.

Warum erst jetzt?, fragt Heide Oestreich in ihrem Kommentar schon in der Überschrift. Kritik an Verschiebung von Unterhaltsvorschuss-Reform wird nicht nur von der Deutschen Kinderhilfe vorgetragen.

Aber es gibt noch andere Punkte, auf die man hinweisen muss und die Wasser in den erneut aufgetischten Wein gießen:

Da ist beispielsweise diese Anmerkung von Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, der unter der bezeichnenden Überschrift Kommunen befürchten Mehrkosten so zitiert wird: »Es sei gut, dass der Bund nun 40 Prozent der Kosten übernehmen wolle, sagte er der ARD. Er lobte außerdem, dass die getroffene Vereinbarung weniger Bürokratie bedeutet und dass Kinder mit Hartz-IV-Anspruch größtenteils aus dem System herausgenommen werden. Da Hartz-IV-Leistungen mit dem Unterhaltsvorschuss verrechnet würden, bringe das den betroffenen Eltern nichts.«

Die Anrechnung auf Hartz IV führt ja auch dazu, dass die Auswirkungen hinsichtlich der zusätzlichen Zahl an Kindern, die von der Neuregelung profitieren werden, überschaubar bleiben muss – das Ministerium spricht selbst von 75.000 Kindern, die dadurch erreicht werden können.

Wie dem auch sei, wenn überhaupt, dann ist die nun mit viel Gezerre gefundene Lösung nur ein Trippelschritt auf dem eigentlich notwendigen Weg einer Neuordnung der Leistungen für Alleinerziehende und die Auflösung zahlreicher Widersprüche in einem komplexen System. Dazu bereits die grundsätzlichen Anmerkungen in dem Beitrag Und täglich grüßt das Murmeltier. Alleinerziehende und Armut. Und was getan werden könnte, wenn man wollen würde vom 6. Juli 2016. Dort wurde u.a. auf Reformvorschläge für alleinerziehend Familien hingewiesen, in denen man diesen Passus finden kann: »»Im Sozialrecht muss das Leistungsgeflecht aus Grundsicherung, Mehrbedarfszuschlag, Kinderzuschlag, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss etc. vereinfacht werden. Das Zusammenspiel dieser Fördermöglichkeiten und die unterschiedlichen Anrechnungsmodalitäten tragen aktuell dazu bei, dass gerade Alleinerziehende in der „Sozialleistungsfalle“ gefangen sind und dem SGB-II-Bezug oft nicht entkommen. Bei zukünftigen Reformen des Kinderzuschlags sollte z. B. eine Auszahlung des Mehrbedarfszuschlags im Rahmen des Kinderzuschlags ermöglicht werden. Mittelfristig ist daran zu denken, bestimmte kindbezogene Leistungen zusammenzufassen und durch eine Behörde administrieren zu lassen.«

Jetzt soll die SPD Hartz IV ändern. Also ein wenig. Beim Schonvermögen. Vom anschwellenden Wahlkampf und (nicht nur) juristischen Untiefen in der Grundsicherung

Also eigentlich ist die Sache relativ einfach: Sozialhilfe bzw. Grundsicherung kann man bekommen, wenn man nichts (mehr) hat. Wenn aber Einkommen und vor allem wenn Vermögen vorhanden ist, dann muss man darauf zurückgreifen, bevor der Staat bzw. die Gemeinschaft der Steuerzahler helfend einspringen. Also erst einmal verwerten, was da ist und dann auf die Hilfe der anderen vertrauen können. Im Kern geht es um die Vorstellung und die konkrete Voraussetzung von Bedürftigkeit, die gegeben sein muss, bevor das Existenzminimum von anderer Seite gesichert werden muss.

Aber keine Regel ohne Ausnahme(n). So auch bei dem zu verwertenden Vermögen. Denn was Vermögen ist, muss natürlich definiert werden. Wie ist es beispielsweise mit einem eigenen Auto? Jeder würde sofort zustimmen, wenn man argumentiert, dass jemand, der eine S-Klasse von Daimler fährt, kaum bedürftig ist. Aber wie ist es mit einem Auto generell? Ist ein Pkw nicht zumindest für diejenigen, die erwerbsfähig sind, ein von der Anrechnung freizustellender Vermögensgegenstand, denn wie soll man eine eventuelle Hilfebedürftigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden oder deutlich verringern können, wenn man gar nicht zur Arbeitsstelle kommen kann ohne ein Auto? Also würde man die vorrangige Verwertung eines jeden Autos vorschreiben, bevor man existenzsichernde Leistungen bezieht, könnte dadurch die Befreiung aus der Hilfebedürftigkeit be- bzw. verhindert werden und der Sozialstaat würde sich selbst ins Knie schießen. Aber sofort stellen sich notwendige Anschlussfragen: Wenn man denn im Angesicht der Argumentation ein Auto freistellt von dem anzurechnenden, mithin also zu verwertenden Vermögen – bis wohin soll das reichen? Ist davon auch ein Neuwagen betroffen oder nur ein gebrauchter Pkw? Und welchen Wert darf der dann haben? Fragen über Fragen tun sich da auf.

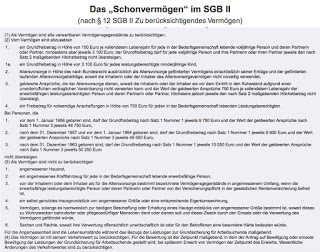

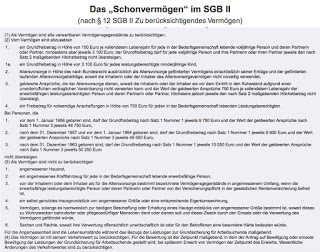

Man kann unschwer erkennen. Wir sind einfach gestartet und wie so oft in der Sozialpolitik auf ziemlich morastigen Boden gelandet. Denn so simpel scheint das in der wirklichen Wirklichkeit gar nicht zu sein mit der Vermögensanrechnung. Und da kann es dann auch nicht überraschen, dass der Gesetzgeber durchaus zu Differenzierungshöchstleistungen in der Lage ist, wenn man ihn denn lässt. Die Abbildung am Anfang des Beitrags verdeutlicht ein Ergebnis der gesetzgeberischen Klimmzüge in dieser Frage, konkret den § 12 SGB II (Zu berücksichtigendes Vermögen) in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, umgangssprachlich auch als Hartz IV bezeichnet. Und der Paragraf enthält zugleich auch eine Operationalisierung dessen, was eben nicht berücksichtigt werden muss (und darf). Hinsichtlich des bereits angesprochenen Autos findet man dort im § 12 Absatz 3 SGB II den folgenden, nicht wirklich erlösenden Hinweis, dass als Vermögen nicht zu berücksichtigen ist »ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Person.« Ein „angemessenes“ Kraftfahrzeug – jeder Jurist weiß, was dieser unbestimmte Rechtsbegriff bedeutet.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass ein Teil der massiven Vorbehalte gegen das „Hartz IV-System“ – ob bewusst oder unbewusst – gespeist wird aus der Feststellung einer elementaren Gerechtigkeitsverletzung bei vielen Bürgern. Die Angst vor Hartz IV resultiert auch aus dem Tatbestand, dass man relativ schnell, also im Normalfall nach einem Jahr in der Arbeitslosenversicherung, in das Grundsicherungssystem abrutschen kann und dort behandelt wird wie jemand, der nich nie in seinem oder ihren Leben einen Handschlag gearbeitet hat, selbst wenn man viele Jahre einer normalen Erwerbstätigkeit nachgegangen und seine Steuern und Beiträge gezahlt hat. Man bekommt den gleichen geringen Betrag wie jemand, der diese „Vorleistungen“ nicht erbracht hat, was wiederum mit dem Charakter einer bedürftigkeitsabhängigen Grundsicherung zusammenhängt, die nicht nach den Ursachen der Bedürftigkeit differenziert, von den Betroffenen aber anders gewertet wird. Und genau an dieser Stelle kann man durchaus ansetzen, wenn man sich die Sympathie vieler (potenzieller) Wähler besorgen möchte.

Eine Schlagzeile, die eine entsprechende Hoffnung verbreiten soll, geht dann so: Malu Dreyer: SPD muss Hartz-IV-Gesetz korrigieren:

»Die SPD soll im Bundestagswahlkampf weitreichende Korrekturen an den Arbeitsmarktreformen ihres früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder versprechen. Das fordert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer … Viele Menschen hätten Angst, „von einem Moment auf den nächsten vor dem finanziellen Absturz zu stehen, obwohl man ein Leben lang in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt hat“, sagte die Mainzer Regierungschefin: „Das darf nicht sein.“«

Und was genau will sie ändern?

»Dreyer will bei einem zentralen Punkt von Schröders Agenda 2010 ansetzen: dem Schonvermögen, das Arbeitslosen bleibt, wenn sie Hartz-IV-Leistungen … beziehen. Die Höhe dieses geschützten Vermögens soll sich nach Dreyers Willen in Zukunft stärker an der Lebensarbeitszeit orientieren. Arbeitslose, die lange gearbeitet haben, würden dadurch besser gestellt. Zur Begründung sagte die SPD-Politikerin, Menschen, die 30 Jahre gearbeitet hätten, dürften nicht mit Menschen gleichgestellt werden, die am Anfang ihres Berufslebens stünden. „Das müssen wir korrigieren.“«

Das hörst sich doch volksnah und vernünftig an. Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail. Schauen wir uns zuallererst einmal die derzeitige Regelung hinsichtlich des sogenannten „Schonvermögens“ genauer an, das im SGB II in dem bereits erwähnten § 12 SGB II normiert ist. Ich kann nichts dafür, der Paragraf ist ein Lehrbuchbeispiel für den eben leider nur teilweise übertriebenen Vorwurf, man müsse ein eigenständiges SGB II-Studium mit mindestens sechs Semestern Umfang absolvieren, um überhaupt verstehen zu können, was der Gesetzgeber uns auf den Weg geben wollte.

In diesem Fall aber stimmt die Polemik. Versuchen wir es mal ganz einfach zu halten.

Im Grunde hat jeder erwachsener Hartz IV-Empfänger einen Grundfreibetrag beim nicht anzurechnenden Vermögen in Höhe von 3.100 Euro (außer er oder sie ist unter 21 Jahre alt, dann sind es weniger). Aber dieser Vermögensbetrag kann steigen bis auf knapp 10.000 Euro, denn die existierende Regelung sieht vor, dass der Freibetrag mit dem Lebensalter ansteigt, konkret gibt es für jedes Lebensjahr 150 Euro dazu. Dieser Grundfreibetrag gilt für jede erwachsene Person in der Bedarfsgemeinschaft, für Kinder unter Jugendliche unter 18 Jahre gibt es einen eigenen Freibetrag in Höhe von einheitlich 3.100 Euro und außerdem noch 750 Euro pro Erwachsenen für notwendige Anschaffungen. Und Vermögensbestandteile aus einer staatlich geförderten Altersvorsorge dürfen auch nicht herangezogen werden.

Kurzes Zwischenfazit: Wir haben ein ziemlich kompliziertes (Nicht-)Anrechnungssystem im bestehenden Regelwerk, das allerdings schon heute differenziert nach dem Lebensalter, vereinfacht gesagt: Je älter, desto mehr.

Aber Frau Dreyer möchte offensichtlich – so genau kann man das derzeit noch gar nicht sagen, sondern nur ihren Äußerungen vermutend entnehmen – etwas anderes: Sie will eine Staffelung des nicht verwertbaren Vermögens der Betroffenen nach ihrer absolvierten Lebensarbeitszeit. Die muss nicht, kann aber eine andere sein als das kalendarische Lebensalter, nach dem derzeit differenziert wird. Entweder baut man das ganze System entsprechend um – oder man baut das ein als eine zusätzlich zu berücksichtigende Komponente. Wie dem auch sei, dass erscheint nicht nur komplex, das ist es auch.

Und nein, es ist nicht kleinkariert, wenn man an dieser Stelle die Frage aufwirft: Wie viel Vermögen soll es denn (mehr) sein? Davon ist nichts zu lesen. Statt maximal 10.000 Euro wie heute 20.000? Oder mehr? Immerhin heißt es in diesem Artikel: Dreyer will ältere Hartz-IV-Empfänger schonen:

»Es sei klar, dass viele Menschen den Verlust ihrer Ersparnisse als Abstieg und Bedrohung sähen, so die Ministerpräsidentin. Die SPD soll nach ihrer Ansicht mit dieser Forderung im kommenden Jahr auch in den Wahlkampf ziehen. Nur so könne man den Abstiegsängsten begegnen und den Menschen die Sicherheit geben, ihr „lebenslang erspartes Geld durch eine Phase der Arbeitslosigkeit nicht komplett zu verlieren“.«

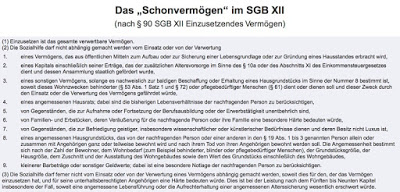

Und als ob das nicht alles nicht schon kompliziert genug daherkommt: Wenn man schon das SGB II ändern will, um eine Gerechtigkeitslücke zu schließen – wie ist es dann mit dem SGB XII, also dem Sozialhilferecht? Man müsste der Ehrlichkeit halber entweder erwähnen, dass man die heute schon schlechteren Regelungen für die unter dieses Gesetz fallenden Menschen nicht gleichzeitig anpassen und verbessern will oder man hebt die Freibeträge dort genau so an. Das gar nicht zu erwähnen, lässt tief blicken. Möglicherweise hat man diese Baustelle auch gar nicht erkannt, was in den heutigen Zeiten des partiellen Blicks auf Sozialpolitik eher typisch wäre.

Im SGB XII sind die Regelungen das Schonvermögen betreffend noch restriktiver als im SGB II, das von Dreyer beklagt wird. Dort gibt es auch einen Freibetrag, für die unter 60-Järhigen in Höhe von 1.600 Euro und für die über 60-Jährigen von 2.600 Euro, also weniger als im SGB II (die Beträge kann man nicht dem § 90 SGB XII entnehmen, sondern nur der Verordnung zu diesem Paragrafen. Übrigens: Ein eigenes Auto gehört hier nicht zu den geschützten Vermögenswerten.

Wer es bis zu dieser Stelle des Beitrags durchgehalten hat, wird möglicherweise nun völlig frustriert sein, wenn die folgende Bewertung in den Raum gestellt wird: Vielleicht ist das alles nur heiße (Wahlkampf-)Luft, denn es geht primär um die Botschaft, man will was tun, aber weiß doch genau, dass das nichts wirklich viel kosten würde, wenn man bedenkt, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Hartz IV-Empfänger gar kein anrechenbares Vermögen haben. Aber gut, dass wir darüber geredet haben.