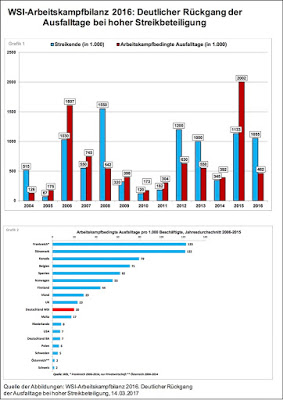

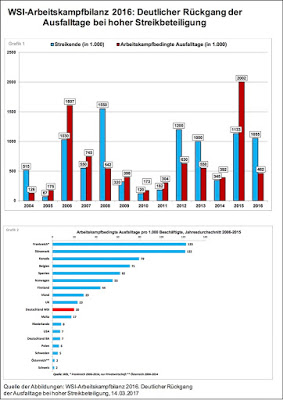

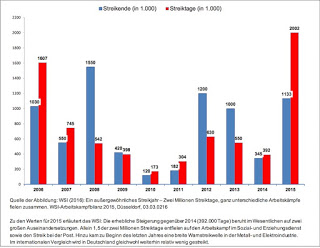

Nach dem Super-Streikjahr 2015 ist die Intensität der Arbeitskämpfe in Deutschland 2016 deutlich zurückgegangen. Streikbedingt seien 462.000 Arbeitstage ausgefallen. Das liegt knapp unter dem Durchschnittswert für die Jahre 2011 bis 2014, so die Meldung 2016 wurde wieder weniger gestreikt. 2015 waren rund 2 Millionen Arbeitstage ausgefallen, als Paketboten und Erzieherinnen in lang anhaltende Konflikte um ihre Arbeitsbedingungen verwickelt waren. Ähnlich harte Streikauswirkungen waren davor im Jahr 1992 registriert worden.

Das Zahlenwerk geht zurück auf die vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten WSI-Arbeitskampfbilanz 2016. Im Vergleich zu 2015 nahezu gleich geblieben ist 2016 hingegen die Anzahl der Streikteilnehmer mit knapp 1,1 Millionen. Wie ist dann der deutliche Rückgang der ausgefallenen Arbeitstage von 2 Mio. auf „nur“ noch 462.000 zu erklären? Es gibt solche und andere Streiks. Von den 1,1 Mio. Streikteilnehmern im vergangenen Jahr entfielen allein 800.000 auf die IG Metall, die an den meist kurzen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie teilnahmen. Und weitere 200.000 Menschen beteiligten sich an den Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di im Öffentlichen Dienst, an denen waren auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie einzelne zum dbb beamtenbund und tarifunion gehörende Gewerkschaften beteiligt, die seit mehreren Jahren im in einer Verhandlungsgemeinschaft zusammenarbeiten.

Im vergangenen Jahr sind also große, über Wochen andauernde Arbeitsniederlegungen ausgeblieben, was die deutlich niedrigere Zahl der Ausfalltage erklärt.

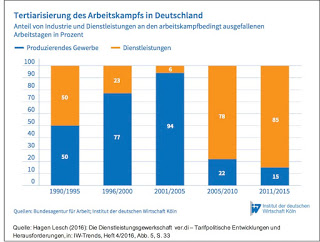

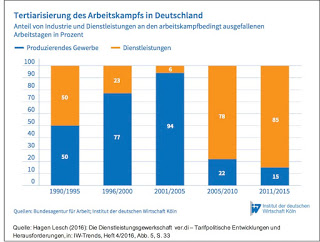

Bei der IG Metall und im Öffentlichen Dienst ging es um Flächentarifverträge. Aber mehr als drei Viertel der rund 200 Arbeitskämpfe im Jahr 2016 waren Auseinandersetzungen um Haus- und Firmentarifverträge:

»In vielen Fällen wurden die Verhandlungen lediglich von einzelnen, oft auch kürzeren Warnstreiks begleitet. Öffentlich wahrgenommen werden diese meist nur, wenn der Verkehrsbereich und insbesondere die Luftfahrt betroffen sind. 2016 galt dies für den von der Unabhängigen Flugbegleiterorganisation UFO organisierten Streik des Kabinenpersonals bei Eurowings sowie für die Streiks der Pilotinnen und Piloten im seit 2014 andauernden Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und Vereinigung Cockpit.«

Interessant ist der Hinweis auf die Konfliktintensität im Gesundheitswesen, wenn denn dort einmal gestreikt wird. Dazu ein Fallbeispiel aus der WSI-Arbeitskampfbilanz 2016:

»Besonders lange dauerte 2016 die Auseinandersetzung um die Übernahme des Tarifergebnisses im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der AMEOS-Kliniken in Hildesheim und Osnabrück an. Hier brauchte es 11 Wochen Streik, um zu einem für die Streikenden akzeptablen Ergebnis zu kommen. Neben ver.di hatte auch die zum dbb gehörende GeNi Gewerkschaft für das Gesundheitswesen zum Streik aufgerufen. Auch der nicht am Tarifkonflikt beteiligte Marburger Bund hatte explizit seine Solidarität erklärt. Wie mühsam das Tarifgeschäft bei AMEOS ist, hatte sich bereits 2015 gezeigt. Damals konnte erst nach ebenfalls mehrwöchigen Streiks ein Haustarifvertrag abgeschlossen werden.«

Das ist auch interessant vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen im Bereich der Krankenhauspflege im Saarland, wo die Gewerkschaft ver.di für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege kämpft. Mit dem Themenfeld begann das Berichterstattungsjahr 2017 in diesem Blog: Und jährlich grüßt das Arbeitskampf-Murmeltier im Krankenhaus?, so ist der Beitrag vom 1. Januar 2017 überschrieben, in dem auch die Schwierigkeiten eines Arbeitskampfes im Bereich der Pflege behandelt wurden. Nun erfahren wir: Verdi bestreikt am Montag neun Kliniken. »Die Gewerkschaft Verdi macht im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen an den 22 Saar-Kliniken ernst: Für kommenden Montag, also wenige Tage vor der Landtagswahl, ruft sie die Mitarbeiter von neun Krankenhäusern zum Streik auf. Zudem wollen die Beschäftigten vormittags den Landtag „umzingeln“.«

Auch das WSI greift diesen Konflikt auf: »Interessant wird nach Einschätzung des Forschers der Fortgang der sehr breit angelegten Auseinandersetzung von ver.di um einen Tarifvertrag zur Entlastung des Pflegepersonals in den Kliniken des Saarlandes. Erklärtes Vorbild ist hier der 2015 erfolgte Durchbruch für bessere Arbeitsbedingungen an Deutschlands größter Klinik, der Charité in Berlin. Die Hürden zu einem umfassenden Pflegestreik im Saarland hat ver.di bewusst relativ hoch gehängt. Ein möglicher Streik für einen entsprechenden Tarifvertrag zur Entlastung wird ausdrücklich an die breite Unterstützung des Pflegepersonals in den betreffenden Krankenhäusern geknüpft. „Hier wird in verschiedener Hinsicht Neuland betreten, das Interesse an praktischen Schritten zur Entlastung ist nicht nur im Saarland unter dem Klinikpersonal groß“, sagt der Arbeitskampfexperte.«

Und bei ihrem Ausblick für das laufende Jahr 2017 hat das WSI die aktuelle Auseinandersetzung an den Berliner Flughäfen nicht vergessen: »Aktuell macht das Bodenpersonal an den Flughäfen Schönefeld und Tegel mit Streiks auf seine Forderungen nach besserer Bezahlung aufmerksam. Hier verhandelt ver.di für rund 2.000 Beschäftigte des Bodenpersonals, die häufig niedrig bezahlte Tätigkeiten wie Ladearbeiten, Check-in oder Fahren von Abfertigungsfahrzeugen ausüben.«

Zu den Hintergründen dieses Konflikts vgl. auch den Blog-Beitrag Sand im Flughafen-Getriebe. Wenn das von privatisierten Billigheimern an die Wand gedrückte Bodenpersonal den Flugverkehr lahmlegt vom 13. März 2017. Hier wurde der Streik des Bodenpersonals, der für den Montag angesetzt war, um einen Tag verlängert. Die Forderung der Gewerkschaft nach mehr Geld ist nicht nur von dem, was das Bodenpersonal leisten muss, sondern auch rückblickend gerechtfertigt, denn der Blick zurück zeigt eine deutliche Verschlechterung der Bedingungen bei gleichzeitiger Zunahme der Arbeit: Das Einkommensniveau des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen liegt heute um rund 30 Prozent unter dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der bis zur Privatisierung vor gut acht Jahren angewendet wurde. 2016 wurden an allen deutschen Flughäfen rund 220 Millionen Passagier abgefertigt, vor zehn Jahren waren es noch gut 174 Millionen. Von der nahezu gleichen Anzahl der Beschäftigten in den Bodenverkehrsdiensten mussten rund 45 Millionen Passagiere mehr betreut werden, so die Gewerkschaftsangaben in dem Artikel Verdi erhöht den Druck im Flughafenstreik. Die Gewerkschaft »spricht im Zusammenhang mit der Berliner Situation, wo sich fünf Bodenverkehrsunternehmen im Kampf um Marktanteile mit Lohndumping wechselseitig in Bedrängnis bringen, von einem „perversen System. Die Situation der Beschäftigten – schlechte Löhne, Teilzeit, von einem Unternehmen ins nächste geschoben – ist in Berlin so schlecht wie an keinem anderen Flughafen“.« Dazu auch der Beitrag Wettbewerbsstrukturen machen Tarifkonflikt schwer lösbar, in dem Bezug genommen wird auf meinen Beitrag zum Streik des Bodenpersonals vom 13.03.2017: »Bis 2008 lag das Be- und Entladen der Flugzeuge, der Check-In und das Einweisen der Maschinen in der Hand eines einzigen Dienstleisters. Die Globe Ground gehörte der Flughafengesellschaft und der Lufthansa. Die Tariflöhne waren auskömmlich. Der Verkauf von Globe Ground und die Zulassung von insgesamt fünf Wettbewerbern in Tegel und Schönefeld änderten Struktur und Löhne der Branche grundlegend … Fünf Bodendienstleister – Wisag, AHS, Swissport, AeroGround und Ground Solution – konkurrieren um die Abfertigungsaufträge. Dazu kommen Tochter- und Enkelfirmen, die dann noch einmal unternehmensintern um Aufträge ihrer Muttergesellschaften ringen. Sie stellen zu noch schlechteren Tarifbedingungen ein oder heuern Leiharbeiter an. Bodendienstleister haben wegen der schlechten Bezahlung längst Probleme, Mitarbeiter zu finden. Mehr zahlen können sie aber innerhalb dieser Wettbewerbsstruktur nur, wenn sie die eigene Pleite in Kauf nehmen.«

Wie schwierig eine Auflösung dieses Konflikts ist, kann man auch diesem Bericht entnehmen: Verdi kündigt Streikpause bis nächsten Montag an. „Wir haben uns zu dieser Streikpause entschlossen, um den Arbeitgebern eine weitere Nachdenkpause zu gewähren“, heißt es von der Gewerkschaft. Noch kurze Zeit vorher standen die Zeichen auf eine weitere Eskalation des Konflikts, als bekannt wurde, dass der Billigflieger Ryanair Streikbrecher engagiert hat:

»In Schönefeld hat Ryanair laut Verdi eigenes Personal aus dem Ausland eingeflogen, das zwölf Flüge der irischen Billigfluglinie abfertigen soll. Auch Easyjet will sechs Flüge abfertigen und dafür offenbar eingeflogenes Personal einsetzen … Verdi wirft Ryanair und dem Flughafen zudem vor, dass die Streikbrecher von Ryanair ohne Sicherheitsüberprüfung auf dem Vorfeld im Einsatz seien … Die Flughafengesellschaft bestätigte auf Anfrage, dass sie acht Mitarbeitern von Ryanair eine Zutrittsgenehmigung zum Luftsicherheitsbereich des Flughafens Schönefeld ausgestellt habe … Verdi behauptet zudem, dass die eingeflogenen Ryanair-Arbeiter keine Genehmigung für die Bedienung der Maschinen hätten. Daher müssten sie die Koffer von Hand entladen. Die „Koffermuli“-Fahrzeuge und die Schlepper-Fahrzeuge würden von den Geschäftsführern der Bodenverkehrs-Dienstleister selbst gefahren. Ryanair-Mitarbeiter seien zudem teilweise in Turnschuhen und Jeans gekleidet und würden keine vorgeschriebene Schutzkleidung tragen. Die Gewerkschaft hat nach eigener Aussage auch diese angeblichen Verstöße dokumentiert und dem Luftfahrtbundesamt zugeleitet. Ryanair reagierte gereizt auf den Gegenwind der Gewerkschaft.«

Man sieht, mit welchen Bandagen hier gekämpft wird.