Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will nicht nur als Kämpfer gegen den Pflegenotstand, sondern auch als der Digitalisierungsinnovator für das ganze Gesundheitswesen in die Geschichtsbücher eingehen. Und besonders die „Digitalisierung“ als Chiffre für total modern hat es ihm angetan. Und wie wichtig ihm das ist, kann man auch so einer Meldung entnehmen: Spahn berichtet zu Digitalvorhaben. Konkret hat er dem Ausschuss Digitale Agenda des Deutschen Bundestages über Digitalvorhaben im Bereich Gesundheit und Pflege berichtet und mit den Abgeordneten diskutiert. Sein Programm ist ambitioniert:

»Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sei die Elektronische Patientenakte. Die Krankenkassen seien an der konkreten Umsetzung, sodass diese ab 2021 zur Verfügung stehen soll … Ein zweiter Baustein sei das E-Rezept, eine der häufigsten Papieranwendungen des Gesundheitswesens, die ins Digitale überführt werden solle. Auch diese soll ab 2021 flächendeckend zur Verfügung stehen … Ein (weiterer) Schwerpunkt liege auf dem Thema Onlinesprechstunden und Telemedizin.«

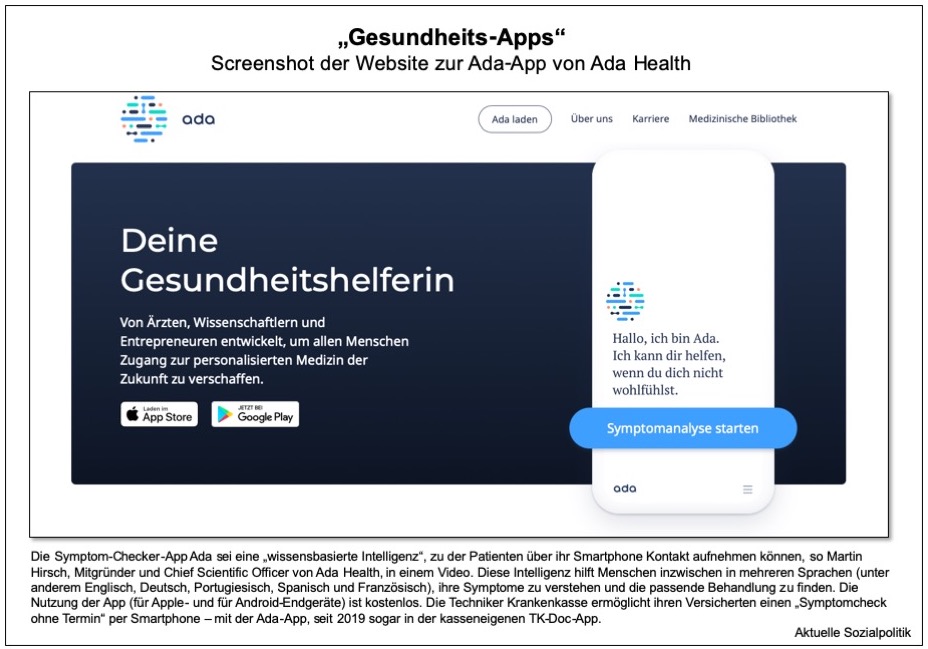

Und dann das hier: Persönlich wichtig sei ihm, dass Deutschland das erste Land weltweit werden könnte, das „ein regelhaftes Verfahren gefunden hat, um Apps im Gesundheitsbereich in die Erstattungsfähigkeit des Systems zu bringen“, so wird der Bundesgesundheitsminister zitiert.